6/28(土)は新庄から奥羽本線で秋田に向かう。

陸羽東線は昨年7月の大雨の影響で、鳴子温泉から新庄までは代行バスでの運行になっている。

9時前のバスで新庄に向かう。

出発時は10人くらいの乗客だったが、途中でどんどん乗客が増えてきた。まれに途中で下車する人もいた。実は地元の人たちにとっては大切な生活路線なのだ。

わりと混雑した状態になって、10時40分くらいに新庄駅に到着した。新庄駅は新幹線が来ているだけあって立派な建物だった。

山形盆地を北上して1878年7月に新庄に到着したイザベラ・バードは、新庄のことを「みすぼらしい町(a wretched place)と書いている。

戊辰戦争で城下が焼き払われた新庄の戦いから10年くらいなので、まだその余韻が残っていたのであろう。

次の電車まで30分くらいだったので街には出なかったが、駅のコンビニでお昼用のサンドイッチを買った。

次の電車でまずは院内に向かう。

バードは金山を通っているが、奥羽本線は真室川沿いで院内に向かう。

院内で秋田行きに乗り換えて飯詰で下車した。

バードは横手の北にある六郷という集落で、裕福な商人の葬儀に参列する機会を得た。葬儀が執り行われたお寺の名前は記していないが、記述内容から推測すると本覚寺に違いないとのこと。

ちょうど今回の旅のルートの途中なので、下車してこのお寺を訪ねてみようと思った。

駅から片道約4km。次の電車まで2時間少々なので、頑張って歩けば何とか往復できそう。

帽子をかぶってサングラスをして、単調な車道を淡々と歩く。

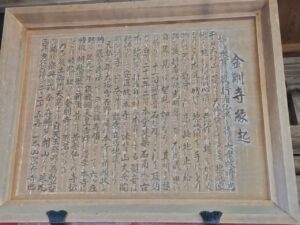

駅から45分くらいで本覚寺に到着した。

近年に改築されているようで立派な建物である。

本堂からはお経の声が聞こえてきた。

バードは茶屋で日本の着物を借りて、頭巾をかぶって参列したため、外国人とは気づかれずにすんだ。

葬儀のことは詳細に記述しており、「六郷のお寺は非常に美しい」と記している。

時間に余裕があるので帰りはあまり焦らずに同じ道を戻った。上部に雲のかかった鳥海山が正面に見えた。

そして次の電車で二駅先の神宮寺でまた途中下車。

バードはここから船で雄物川を下って秋田(その当時は久保田)に向かっている。

次の電車は2時間後と思っていたのだが、駅の時刻表を見たら1時間後に秋田行きがあった。雄物川まで片道1.5kmくらいなので1時間あれば往復できそうだ。

駅から15分ほどで川の堤防に出た。

河川敷の大きなグラウンドを抜けて、雄物川のすぐそばまで行った。

列車や車などの陸上交通が発達するまでは、船は最重要の交通機関だった。バードも「陸路だったら2日の長旅になったところを、わずか9時間が走破できた」と書いている。

今日、最後の電車で秋田へ。

午後5時過ぎに秋田駅に到着した。ここも立派な駅だが、甲府、郡山、仙台と、どこも同じ印象。どこに行ってもミニ東京ばかりだ。

まずはホテルにチェックイン。

ここは老夫婦とアルバイトで営業しているように見える小ぢんまりしたホテル。

私はホテルに泊まる時はいつもネットの予約サイトで予約するのだが、予約の際に住所、氏名などの個人情報を提供してるにもかかわらず、ほとんどのホテルでチェックイン時にもう一度住所氏名等を書かされる。

なぜこんな手間なことをしなければならないのかいつも不愉快に感じていて、こういうのが日本がデジタル化が遅れていると言われる一つの例ではないかと感じているのだが、今回の旅で唯一、このホテルだけがそういう二度手間をされなくて済んだ。

どう見ても顧客データをデジタル管理しているであろうと思われる大手のチェーンでもほとんど二度手間やらされるのに、こんな小さなホテルがそうではないというのはちょっと不思議な感じがするが、これまでの記憶でも意外と小規模の宿泊施設の方が二度手間やらされない傾向にあるような気がする。

一息ついてから夕食に出た。

せっかく秋田に来たので地元の料理を食べたいと思って、ここまで来る時にそういうタイプの店に目をつけておいた。ただ、土曜日の夜なので一人で入れるかどうか心配だったのだが、意外と店は混んでいなくてすんなり入れた。

今日はわりと歩いたので、ビールのあとには地酒でも楽しもうと思って、きりたんぽなどの地元料理のセットものを注文した。

しかし出てきた料理は非常に貧弱なものだった。がっかりして酒は飲まずに店を出た。

なぜこんなに空いていたのかよくわかった。おそらく地元の人は知っているから入らないのだろう。

何となく、こういう大きな町の方が質の悪い店が多いような気がする。