昨日の登山教室は宝塚の大峰山へ行ってきた。

このところの低い気温のおかげで思いがけず氷瀑が眺められ、下山後は武庫川の JR 廃線歩きを楽しんで、充実した一日だった。

JR 福知山線の武田尾駅をスタート。

いきなり廃線のトンネルが現れる。

少し進んだ所で大峰山への登山道に入る。このあたりは散策路がたくさんあって、しっかり道標を確認しないと公園内を廻ってしまいそうだ。

満月滝は見事に凍っていた。

しばらく沢沿いに登って、その後は右岸の道を上がる。結構な登りが続く。

ほどなく稜線に上がり、ニセピークから西へ向かうとすぐに頂上(552m)だった。

下山はさくら道。途中の展望ポイントでは六甲が間近に眺められる。

足元にはこの後歩く予定の武庫川。

無事、登山道を一周回って元の場所へ到着。

プロローグは人気の JR の廃線歩き。

ここは基本的には自己責任の世界で、事故が起こっても JR は責任を持たないという看板が何カ所か立てられている。しかし実際には結構な人気ルートで、休日なら歩く人は多いはずだ。

何カ所かあるトンネルはライトを点けないと何も見えない。

危なそうな鉄橋跡を渡る。

対岸には大きな岩が何カ所かある。

ここに線路を引く工事は大変だっただろうと思う。トンネルも多く、河岸はわりと傾斜がきついので、斜面をへつるのも手間がかかったことだろう。

保津峡のトロッコ列車のような感じで再生させたら、結構人気が出るのではないかと思える。眺めもなかなかのものだ。

ただ、電車で通過したらほんの数分で終わってしまいそうだが。

1時間半近く歩いて JR の生瀬駅に到着して、一日の予定が終了した。

この講座の人たちと再会するのは昨年の夏以来で、久しぶりの出会いをあたたかく迎えていただいて、何とも言えないなつかしい気分になった。

カテゴリー: 登山

奥島山

今日の登山教室は近江八幡の奥島山。

ここは昔は琵琶湖最大の島だったのが、干拓が進んで地続きになってしまったらしい。

近江八幡からバスに乗って、渡合で下車。しばらく車道を歩く。

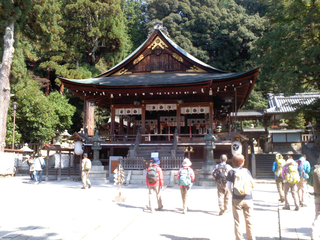

若宮神社で一服。

ほどなく登山道になり、休暇村を目指して進む。途中で林道と交差。

休暇村への分岐を見送って、南へ方向転換。

しばらく歩くとさきほど交差した林道の終点に出会った。

ここからの登りはなかなかのものだったが、距離的にはわずかで、昼過ぎに奥島山(425m、別名津田山)に到着した。

山頂のすぐそばには神社がある。

山頂からは展望がまったく無かったが、南側に少し下った所から琵琶湖側に少し入ったところに、大きな岩のある展望エリアがあった。

比良山系は悲しいくらい雪が無かった。びわ湖バレイの人工雪斜面がいかにもわざとらしい感じ。

野坂山地の方はうっすらと雪をかぶっていた。

長命寺山(333m)にも立ち寄るが、ここも展望はまったく無し。

長命寺では 30 分ほど時間を取って、のんびり散策した。

三重の塔。

さらに上に上がると石塔があった。

帰りは 808 段の石段を下って、ちょうど止まっていたバスに乗って、4時頃に近江八幡へ戻ってきた。

おだやかな一日だった。

有馬富士

今日の登山教室は三田市の有馬富士だった。

有馬からは随分離れているので、どうしてこういう名称なのかよくわからないが、形と言い、高さといい、ちょうどホンモノの富士山の 10 分の 1 のミニチュアという感じ。

好天であたたかく、のんびりハイキングという感じだった。

※休憩中に軌跡を取るのが止まってしまったようで、池からの帰りのトラックは無し。

新三田駅からしばらく車道を歩く。

有馬富士公園に入って少し行くと、大きな福島大池に逆さ富士が映っていた。

登山というよりは林道歩きという感じ。

ただし頂上へは急な階段を上っていく。

11 時すぎに山頂(374m)に到着した。

山頂でゆっくり昼食。

南側は展望が開けていて、六甲全山が眺められる。

下りは岩のごつごつした道を行く。

下りた所は大きな芝生の広場だった。

時間がたっぷりあるので、見えていた鳥居の所へ行ってみるが、どうも観光地図にある諏訪神社ではなかったようだ。

かやぶき民家にも立ち寄ってみる。

休憩時間をたっぷり取って、ちょうど午後3時に新三田駅に戻ってきた。

のんびり、ゆったりした一日だった。

源氏の滝から交野山

元旦から続けて 10km 少々走ったせいか、今朝は右足の股関節に違和感があった。

たかだか 10km 少々を3日間、しかもキロ6分半程度のジョグでどうしてという感じだが、ブランクが長かったのでリカバリにはそれなりの時間がかかるのだろう。右足の股関節はずいぶん前からしばしば不調になる箇所だ。

しかし完全休養というのも退屈なので、ちょうど天気がいいので交野山へ出かけることにした。

とは言っても走って行くわけにはいかないので、登山口まで自転車で行って、普段のトレランでは通らないルートを行ってみることにした。

源氏の滝はずいぶん昔に行ったことがあるはずだが、もはや記憶はまったくない。ここから交野山に登って、違うルートで下りてくることにした。

地形図を見てもこのあたりのルートはもう一つ判然としない。あまりにもいろんな道があって、とても地図には表示しきれないのだろう。

ヤマレコで見つけたルート図を参考にして、昼食を終えてから倉治公園を目指して自転車を走らせた。

gps にルートを入れていったにも関わらず曲がる箇所を通過してしまって、途中から合流しようとしたが道が途切れていてそれも叶わず、ぐるぐると遠回りをして倉治公園に到着した。

実は倉治公園はクラブのイベントで河内森集合の時に走って行くルートのそばの公園ということを今日初めて知った。

ヤマレコのルート図では公園の南側から出発しているように見えたので、そのあたりに自転車を置いて、山に向かっている道に入って行った。

ちょうど軽トラが上がってきて、すぐ先のスペースに駐車されたので、その方に源氏の滝はこの先かとたずねたところ、正しい道は倉治公園の北側の道を山に向かったところとのこと。

すぐそばに山に向かっている道があったので、そのままその道を進もうかと思ったりもしたが、これだと源氏の滝をスキップしてしまいそうなので、自転車はここに置いたまま公園を横切って北側の道に向かった。

川沿いの道を少し登るとすぐに標識が現れた。

交野八景というのがあるらしい。

源氏の滝はすぐだった。昔の記憶はまったく無い。

この滝の水源は白旗池ということで、白旗池を目指して登って行くのだが、道標のようなものがまったく無い。

滝のすぐそばにあった急な階段を上がると寺か神社かわからない小さな建物があって、山に向かう道が伸びていたので、そこを進む。

しばらく進むと道標が現れた。

できれば登り口にも案内を置いておいてほしいものだ。

久しぶりの山道で気分は上々。

道はなかなかの急登で、おまけに部分的には岩が濡れていて鎖が張ってある箇所もある。『せせらぎの道』というおだやかな名称が付いているけれど、下りには使いたくないような道だ。

交野山へ向かう標識が右折する方向に立っていたけれど、せっかくなので白旗池を経由しようと思う。

すぐに池の堰堤が現れた。

堰堤の上を走っている時はいつも、この道を下るとどこへ出るのだろうと思っていたので、ちょっとうれしい感じ。

ここからは通い慣れた道で交野山へ向かう。

山頂までは距離はわずかだが急な階段が続く。

2時20分頃、山頂(341m)に到着した。

持参したコーヒーを飲んで、5分あまりで下山に向かう。

下山ルートは頂上のすぐ下から『みはらしの道』に入る。みはらしの道はもう少し下の分岐から入ると思っていたけれど、実はここが本当の分岐点だったようだ。

倉治のテニスコートなどを足元に眺めながら下って行く。

このまま道なりに下ると源氏の滝に戻ってしまうので、途中の分岐でより南側に向かう道に入った。こうすれば自転車を止めた所に下りられるのではないかと思った。

ほどなく細い林道に降り立ったが、どうも期待した場所ではなさそうだ。下りてきたのは『こだちの道』というルートで、自転車を止めた場所よりかなり南だった。

道なりに下ると『石仏の道』という道標が立っていて、北の方向には倉治公園のグラウンドのフェンスが見えた。大した距離ではない。

ミカン畑の間を通って、3時前には自転車の所に戻ってきた。

自転車の往復を含めても2時間半くらいの行程だったが、やはり山道は気分がいいと思った。

半国山

昨日は約2ヶ月半ぶりの登山教室随行で、亀岡の半国山へ行ってきた。

なぜか google map への登録がエラーになるので、google earth の画像です。

バスの時刻の関係で、日曜日の講座にしてはかなりの早朝出発となった。まだ暗い朝の6時に家を出る。

JR で亀岡に向かう。空気が澄んでいて嵯峨のあたりでは愛宕山がすごく近く見えたけれど、保津峡あたりのトンネルを越えて亀岡盆地に入ると急にガスってきた。このあたりではよくあることだ。

バスの乗り換えでちょっとしたハプニングがあったけれど、何とか無事に登山口の千ヶ畑に到着した。

ガスも晴れてきて、9時前に歩き出した。

このところのジョギングの感触から、体力的には問題無いと思っていたけれど、山歩きで長い時間行動を続けて大丈夫かどうかということに関しては多少の不安はあった。

身体の調子を確かめながらゆっくりと登って行く。

るり渓からの道と合流したところでは樹林越しに半国山が望める。

半国山頂へは少し北にそれる。

1時間半少々で山頂へ到着した。

山頂からの眺めは絶景だった。亀岡盆地は雲海の下で、遠く比良山系の武奈ガ岳や蓬莱山の冠雪が望める。

南の方は北摂の剣尾山や遠く六甲、そして生駒、葛城金剛も雲の上に望める。

今日は時間があるので、ここで1時間以上ゆっくりした。

しかしながら何とモトクロスバイク数台がやってきてがっかりさせられた。こんなところでエンジン音や排気ガスに襲われるとは。

下山は北東方向の宮川へ向かう。のんびり下って、金輪寺でお参り。

そしてその下の宮川神社にも寄って、バスで亀岡へ戻った。

久しぶりの登山教室だったが、皆さまには温かく迎えていただいて、私自身も問題無く歩き終えることができて、充実した一日だった。

八幡山

昨日は登山教室の随行で近江八幡の八幡山へ行ってきた。

この講座は前任者が辞められたために今月から私が担当することになったもの。体調はかなり悪くて、最悪のためにピンチヒッターを用意しておいていただいたが、何とかそれだけは避けることができた。

腰痛はかなり良くなっていて、日常生活にはもうほとんど差し支えが無い。先週末の時点では、今日の随行はほとんど問題無いだろうと思っていた。

ところがこの何日か、時折左足がひどくだるくなることがあった。痛みではなく、痺れでもない。しかしいつの間にか消えているので、さほど心配はしていなかった。

今朝も起きた後にその症状が出た。でもそのうちに治まるだろうと考えていた。

しかし駅に向かって歩く途中、次第に症状が強くなってきた。だるさが強くなって、ゆっくりしか歩けない。

平日の通勤時間帯なので電車は座れず、京都駅から乗った東海道線でようやく腰を下ろすことができた。

座っている間は何ともなかったが、近江八幡駅で降りるとまた再発してきた。

まずはバスで日牟禮八幡宮へ。

みなさんがお参りをされる間は腰を下ろしておく。座っていると楽だ。

八幡山にはロープウェイがかかっているが、当然登山道を上る。できるだけ左足に負担をかけないようにして、段差は右足で上がるようにする。ただ、左足の不調は、力を入れると症状がひどくなるというものではない。単に左足の動作がしっかりしないためだ。

30分ほど耐えて展望台に到着。しばらく休憩ということでこれ幸いとベンチに腰掛ける。

ここからは東の鈴鹿方面が望める。

さらに瑞龍寺へ。

ここからはびわ湖越しに西の比叡山、そして比良山系が望める。

ここでもしばらくベンチに腰掛けられて助かった。

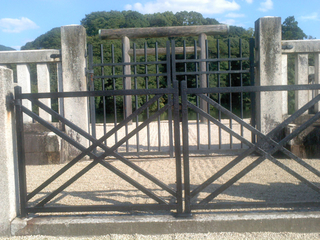

ここからは城跡めぐり。随所に石垣が残っているが、そういうものを眺めている余裕が無い。

三角点(271m)を経由して、北に延びる稜線を辿る。下界にほど近いほんの里山という程度の山なのだが、以外と山らしい雰囲気が味わえる。こちらの方は歩く人も少ないようだ。至る所に蜘蛛の巣が張っている。

ちょうど 12 時に 254m のジャンクションピークに到着して、ここで昼食。やれやれ。ここからは瑞龍寺が望める。

昼食で休んでいるうちに回復してくれないかと期待したが、残念ながらそういうわけにはいかなかった。

昼食後はさらに北の 278m のピークまで足を延ばす。わずかだが急登があって、疲れた人がいてゆっくりなので助かった。

下山は少し戻ってヴォーリズ記念病院へ下りる。15 分程度で林道に出た。

車道に出たら足のだるさはかなりましになった。

八幡堀を歩いて、朝のスタート地点に戻った。

まだ午後2時だったが、今回はこの講座の初回なので、後は自由行動で解散ということになった。何とか最後まで歩けてほっとした。

これ幸いと早々に帰路に向かって、牧野駅前のスーパーで少し買い物をして帰ったが、スーパーから家までの 1km 少々が果てしなく遠かった。

金曜日も随行の予定があって、今度はもっとまともなコースだ。今回の随行で調子を上げようと思っていたが、それどころではないという風向きになってきた。

それにしても先月半ばからの不調の連鎖は一体いつになれば治まるだろうか。これだけ体調不良が続いたことは過去には記憶がない。

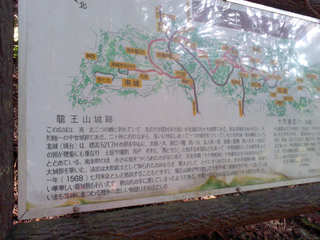

龍王山

昨日の登山教室は奈良の龍王山だった。

コースもやや短めで、標高も 585m と低め。天気も良く、気楽な山歩きが楽しめた一日だった。

JR 柳本駅に集合して、まずは車道をトレイルセンターへ。

トレイルセンターは立派な作りのまだ新しい建物で、観光情報のパンフレットなどが無料でいただける。お茶や水もタダ!!。

しばらくゆっくりして、長岳寺を経由して登山道に入る。道の両側にはカキの木がたくさんあって、まだ青いものから熟したものまで、たくさんの実をつけている。

渋柿じゃないかと思って、熟した実を取って少しかじってみたが、少し甘みのあるカキだった。しかし家にある富有柿ほどの甘みは無かった。

所々急な部分もあるが、おおむね不安無く歩ける道で、樹林帯なので日射しも遮られていて快調に進む。

もう少しかなと思っていたら、突然車道に飛び出した。山頂直下まで車で行けるようだ。

また登山道を少し登ってちょうど 12 時に山頂(585m)に到着した。

西側のダイトレや生駒の眺めがすばらしい。もちろん奈良盆地も一望できる。

木の枝の隙間からは愛宕山も望むことができた。

昼食後は龍王城跡の山城めぐり。

まずは柳本龍王社

また車道に戻って。

しばらく下って山辺の道に合流して、崇神天皇陵へ。

ほとんどの方はここで帰ってしまわれたが、残った数人で黒塚古墳も散策。

古墳の上から龍王山を眺める。

ここからも愛宕山を望むことができた。

日射しが照りつけるとまだまだ暑さは厳しかったが、風は爽やかで、快適な秋の一日を過ごすことができた。

武奈ヶ岳

日曜日は武奈ヶ岳。天気予報から考えると山ではほぼ終日雨という感じで、家を出る時も本降りだった。

しかし集合場所の坊村へ着いた時は雨はやんでいて、その後も時折小雨がぱらつく程度で、雨具は着用せずに歩き出した。

このコースは何十年も前に歩いたことがあるが、南西稜が気持ち良かったこと以外はまったく記憶が無い。

明王院から登山道に入る。

なかなかの急登が続くが、みなさん快調に足が進む。参加者の方でも前日と連チャンの方が何人かおられる。

樹林帯を黙々と登って、2時間半ほどで御殿山に到着。しかし残念ながら展望は無し。

先が長いので昼食はこの先のワサビ峠でとった。

樹林帯を抜けて南西稜にさしかかる。武奈のピークはガスがかかって見えない。

午前中の登りがこたえたのか、このあたりから遅れる方がチラホラと出てきた。

武奈ヶ岳(1214m)に到着したのは1時半に近かった。

天気が良ければここは人が多いのだが、今日は我々だけ。

小雨がぱらついていて、風が強いが、下山路に入るとすぐに風の当たらないルートになるので、私は上着は着ずに下山に向かう。

ここから八雲ガ原へは7月に縦走した時に通った。あの時に崩れていた箇所はそのままだったが、今回はあの時よりは安全なラインで通過した。

イブルキのコバに無事到着。

スキー場跡を通って八雲ガ原へ。

かつてはこのあたりにはロッジがあり、下からはゴンドラとリフトで上がることができたが、そういう施設はすべて撤去されている。ただ、それ以前のような自然に戻るのはなかなか難しそうだ。

少し登り返して北比良峠へ。

ここからはダケ道を下るが、そろそろ脚力が売り切れになった方がチラホラと現れる。イン谷からの数少ないバスの時刻に間に合うかどうかギリギリだ。

大山口には4時35分に到着した。

バスは4時40分なので、もう間に合わない。後は緩い下りの道を淡々と1時間ほど歩いて、比良駅にたどり着いた。

100%雨を覚悟していたのだが、結果的には時折小雨がぱらついた程度で、雨具は一度も着ることなく終了した。

日曜日の講座は一応初心者向けということになっているのだが、この日はなかなかのロングコースだった。gps では歩行距離は 15km くらいで、標高 1214m の武奈ヶ岳に登ったことを考えると、いささかハードな一日だったかも知れない。

ただ、前日との連チャンの方も含めてほとんどの方々は、疲労感はあるもののまだ大丈夫という感じで、なかなかのものだと感じた。

吉祥寺谷

先週末は土日連チャンで登山教室の随行だった。

土曜日は湖南アルプスの吉祥寺谷。堂山の北側にある谷で、元々沢登りはあまりやらない私は、こんな場所にこんな沢があるなんてまったく知らなかった。

軽い気持ちで出かけたが、実はそれなりの手応えのある沢だった。

石山からバスで新免まで行く。今年の春先に行った笹間ガ岳や堂山が望める。

今日のために新調したスパイクシューズに履き替えて、入谷する。

20数年前に比良の西側の沢を何本か遡行したことがあるが、おそらくそれ以来の沢歩きだ。

その当時は地下足袋にワラジで、フェルトシューズがチラホラと出てきていた頃だった。

沢歩きは次いつやるかわからないので、まともな沢シューズを新調するのはもったいないので、ネットの安い釣り道具店でフェルトスパイクシューズを探した。

しかし具合が良さそうなのはどこも在庫切れで、いろいろと漁ってようやく入手したものの、届いて開封したら実はフェルトの無いただのスパイクシューズだった。

そんなわけで、ぬるぬるの岩などにはかなり不安があった。

ちょっとした滝もあったりして、それなりの緊張感を持って進む。

堰堤が何カ所かあって、大きな堰堤の右岸をへつって広い河原に出て、そこで昼食にする。

ここを越えると徐々におとなしくなって、気楽な沢歩きになる。

最後は明治時代に作られたという古い堰堤を越えて、林道に出た。

後は林道、そして天神川の車道を下って、アルプス登山口のバス停まで1時間余り歩いて終了となった。

スパイクシューズはフリクションがしっかり効く時とずるっと滑る時の両方があって、どういう時に効いてどういう時に滑るのかよくわからない。

このシューズでは比良の西面のような沢は絶対にムリだが、おそらく登山教室の随行ではこれ以上のレベルの沢へ行くことはないだろうと思う。

三嶽、小金ヶ嶽

登山教室で多紀連山の三嶽、小金ヶ嶽へ行ったのは今月7日のこと。もう10日以上経ってしまった。

丹波篠山の近くで、多紀アルプスとも呼ばれる山域だが、私自身はこのエリアはまったくの初めてだった。

貸し切りバスで登山口の火打岩まで運んでもらう。

連日の猛暑で、これくらいの標高では下界とほとんど変わらないくらい暑い。

しばらくしたら鳥居堂跡。

さらに進むと大岳寺跡。

たかだか 700m 少々のエリアだが、多紀アルプスと呼ばれるだけあって、登山道はそれなりの岩場が出てくる。

11時30分に三嶽山頂(793m)に到着。山頂付近に祠があるが、あまり祠らしくない。

360度の絶景。これは京都方面。

昼食を取ったら大たわへ向かう。ここは滑りやすい急斜面で、ちょっとした転倒アクシデントがあったが、大事には至らず。

林道と交差する大たわに到着して一安心。

ここから小金ヶ嶽へ向けて登り返すが、ここも岩場が随所に出てくる。

振り返ると三嶽がどっしりと。

ちょうど2時頃、小金ヶ嶽(725m)に到着。

下山は最初は急な部分もあったが、次第におだやかな稜線になって、福泉寺跡を経由して下って行く。

沢筋をしばらく下って、バスの待つ火打岩に到着した。

暑い一日だったが、全般的に樹林帯で、日射しもそれほど強くはなかったように思う。

多紀アルプスと言われるだけあって、部分的にはアルペンチックな箇所もあって、なかなか楽しめる山域だった。

湖南アルプスや須磨アルプスなど、近場でもちょっと楽しめるような場所は以外とあるものだと再認識した。