10/27(土)は今回の旅の最重要イベントなのだが、前日の夜半から雨。一時はかなりの豪雨だった。

早朝もまだ雨で、天気予報ではずっと雨模様とのことだったのでこれは予定変更するしかないと思った。しかしどうしたらいいのかうまい代替案が思い浮かばない。

そうこうするうちに雨が小降りになってきたので、取りあえず善光寺に向かう。

ここはイザベラ・バードが訪れたお寺で、

「このお寺は非常に壮麗で、天蓋はすばらしく、祭壇の青銅や真鍮の仏具は特に立派である。・・・・」

と記している。しかし私が訪れたのは朝の7時半。誰もおらず、本堂もまだ閉じられていた。

寺社仏閣の価値はあまりわからない人間なので、イザベラ・バードが訪れたお寺に来たということで満足して、礼文華(れぶんげ)峠への旧道の入り口に向かうことにした。

森林公園の駐車場まで行ってしまったが、GPSで確認すると入り口はもう少し手前の模様。少し戻ったら朽ちた林道が分かれている近くにちょっとしたスペースがあった。

雨は完全に上がって、空の雲もそれほど厚くない。雨雲レーダーを見るとこのあとしばらくは本降りの雨は無さそうな予報だ。

これなら今日、行ってしまおう。

今日のゴールは函館本線の小幌駅。電車で一駅の礼文駅に戻って、そこから車まで歩いて戻る。しかしこの方向は何と一日2便しかない。乗る予定は15時50分の便。

とにかく何も無い駅なのであまり早く着いても困るが、道の状況がどうなのかわからないのである程度の余裕は見ておかなければならない。

トラブルが無ければ4時間あれば着けそうだが、余裕を見て5時間。11時に出発すれば十分と思ったが、車の中でぼんやりしているのも苦痛で、雨の止んでいるうちに歩いておいた方がいいかもと思って10時過ぎに出発した。

✳︎青線は戻った時の経路

すぐのところから朽ちた林道に入る。

少し行ったら林道が左カーブしていて、あれっと思って目を凝らしてみたら微かな踏み跡が右の方に見えた。

ほとんど人は歩いていない感じだが、最低限度の保守はされているように感じる。しかし意外と急な九十九折れが続く。

イザベラ・バードが通ったころは、

「道は深い森林の中をものすごく急な坂道となって登り、急に下ったかと思うとまた登り坂となり、ときには真っ直ぐに梯子を登るような急峻な坂道で、深く溝がついており、溝の底には大小の石の破片が詰まっていた。」

そうである。

この道は生活道路であるにもかかわらず非常な難路だったので、明治時代にも何度か改修されているので、今残っている旧道はその当時とはかなり異なっているだろう。

今朝までの雨のせいもあるだろうが足元がぐちゃぐちゃの場所が多く、ゴアテックス のシューズで来て良かった。そんな道を30分ほど歩くと朽ちた林道に出た。

最初、反対方向に進んでしまったが、引き返してしばらく林道を進む。旧道が無くなっているのか、旧道を広げて車道にした痕跡なのか、よくわからない。

そんな道が40分ほど続いて、また荒れた旧道っぽい道になった。何の標識も無いがおそらくここが礼文華峠だと思う。

また旧道っぽい道になって、足元のぐちゃぐちゃを気にしながら20分ほど歩くと左側(海側)が開けてきた。

「ああ、しかしなんとすばらしかったことか! まことに壮大な景色であった。これこそ本当に天国である。ここにはあらゆるものがある。・・・」

あの切れ込みが小幌駅のあたりだろうか。

12時過ぎに車道との合流地点に出た。このあとしばらく車道を歩くことになるので、ここでおにぎり休憩にした。

R37に出るところにこのルートで最初で最後の道標があった。

これで目的の礼文華峠越えは完了だが、このあと海に向かって下って、小幌駅に向かう。

しばらく国道を歩く。道幅はそれなりにあるのだが歩道部分は白線が引かれているだけで、トラックなどが頻繁に走り過ぎるので、かなり怖い。

大きな橋を二つ越えて、トンネルの手前でようやく国道から離れることができた。

立入禁止の看板を無視して入ってしばらく行くと、岩屋観音への古い道標が出てきた。

さらにまた道標に導かれて海に向かう。

歩きにくい沢筋の踏み跡を15分ほど下ると海が見えてきた。

海に出る手前に橋があって、対岸にロープが伸びていたのでそちらに向かった。

結構な登り返しなのだが、ふと足元を見ると海辺に二人の若い男性の姿が目に入った。

なぜこんなところにいるのだろう、どうやってここに来たのだろうと不審に思いながら急登を登り返して、岩屋観音がどこにあるのか見渡しながら平坦になった道を進んだところ、海岸そばから20分足らずで小幌駅のすぐそばまで来てしまった。いつの間にか通り過ぎていたのだ。

まだ時間はたっぷりあるので引き返す。大きな岩の崩れたようなところでここだろうかと思ったりしてみたが、スマホが繋がったので調べてみたところ、実は先ほどの海岸のところだということがわかった。先ほどの二人の男性は岩屋観音へ行っていたのだ。

あの急登をまた下りて登り返すのはうれしくないが、ここまで来て、しかも時間もあるのにパスするわけにはいかない。

二人の男性が戻ってくるのとすれ違って、海岸に降り立った。

やれやれと一安心したが、まだ午後2時。予定の電車までは2時間近く時間がある。

一旦、駅へ行って、様子を見てみた。

この駅は鉄道マニアでも有名な秘境駅だそうで、この駅を訪れることだけが目的で来る人も少なくないとのこと。と言うか、近くには民家も道路も何もないので、それ以外の目的で来る人といえば私のように山道を歩いてたまたまここが終着点だったという人以外は鉄道マニアしかいない。

ここはトンネルとトンネルの間のわずか 100m 足らずのスペースに設けられた駅で、何のためにこんなところに駅を作ったのだろうと不思議に思うが、もともとは信号場(鉄道の運行のために必要な設備で、乗客が乗り降りする場所ではない)として設置されたものが、いつ頃からか駅として扱われるようになったとのこと。

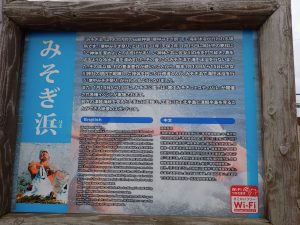

乗る電車までまだ1時間以上あるので文太郎浜へ行ってみる。

午後3時50分、定刻に電車がやってきた。乗る客は私以外は若者二人、それ以外におそらく鉄道マニアであろう中年男性が二人の五人だった。

ほぼトンネルを数分走って礼文駅で下車した。

自動販売機でコーヒーを買って飲みながら、車を置いている取り付きに向かった。

車道を40分ほど歩いて取り付きに戻ってきた。午後4時40分。そろそろ薄暗くなってきた。

風呂は長万部へ。温泉ホテルという名称だが地元の人が利用するような大衆銭湯。もちろん温泉だが480円なり。せっけん、シャンプー有り。

どういう訳か長万部のあたりには道の駅が無い。海岸沿いを走り続けて森町の道の駅のさらに先の「つど〜る・プラザ・さわら」まで行って、ここを今宵の宿にした。写真は撮り忘れた。