「奥明日香」とは明日香村の東部の山間部に点在する集落のあたりの総称で、このあたりはこれまでに何度も通過したことがある。いずれもなかなか味のある雰囲気で、いつかのんびりと散策してみたいと思っていた。

「にほんの里100選」というのがあるそうで、この奥明日香もそれに選ばれている。ちなみに我が枚方市では穂谷が選ばれている。

明日香村では稲淵(いなぶち)、栢森(かやのもり)、入谷(にゅうだに)の3箇所を奥明日香の売り出しポイントとしているらしい。

私はこれまでに稲淵と栢森は何度か通っているけれど、入谷は行ったことが無い。そこで今回、この入谷と、以前に一度通ってなかなかいい雰囲気だった冬野(とうの)を再訪して、尾曽(おおそ)の威徳院(いとくいん)に立ち寄ってみようと思った。

今回はあまりルートを厳密に考えていないので、gps にルートは入れてきていない。予定している訪問地にもそれほどこだわるつもりは無く、ルート状況で適当にアレンジするつもりだ。

じつは先月、他の講座の下見で稲淵へ行ったばかりなので今回は稲淵は省いて、壷阪山から栢森に向かうことにした。以前に栢森から高取山の猿石のところへ行った時、途中の分岐にキトラ古墳への標識があって、ちょっと興味をそそられた。

地形図を見てみると確かにキトラ古墳のそばにつながっている道があるので、そこを辿って栢森へ行ってみようと思った。

小雨の中、壷阪山駅を9時15分に出発した。

ルートがはっきりわからないので地図を見ながらそれらしいところから山道に入ったけれど、間も無く道はほとんど不明瞭な状態になってしまった。

進んでいる方向も行きたい方向よりは南に振れているのでヤブを適当に北に向かったら、何やら工事現場のような場所で池のあるところに出た。そのそばに山に入っている道があったのでそちらに行ってみることにした。

しかしこの道も結局南東方向に向かって、しかも車道に出そうになってしまった。結局あきらめて引き返して、最初に山道に入ったあたりに戻ってきた。その後、集落の道を注意しながら道なりに進んだけれど、うろうろした挙げ句、キトラ古墳の公園の裏側あたりに来てしまった。

もう山道はあきらめて車道で栢森へ向かうことにした。その前に展望台から大和葛城山(右)と金剛山(左)。

何だかんだで1時間以上時間を浪費してしまった。ふと足元を見たら・・・。

大根田の田んぼでは手作業で稲刈りをしていた。

車道が終わって峠への山道へ入る。

峠には高取山への道標が。あの標識の道はここに出てくるのかも・・・。

ちょうど女綱のところで車道に出た。

車道を進むと農家レストランの「さらら」。天武天皇の皇后だった鸕野讚良皇女(うののさららひめみこーのちの持統天皇)から取った店名に違いない。この道は持統天皇が30回以上行った吉野行幸で通ったと思われる。

栢森の加夜奈留美命神社(かやなるみのみことじんじゃ)。式内社。

車道を入谷の方に向かうと展望台への案内版。1.5kmはちょっと遠いなぁと感じたので適当な場所で引き返そうと思った。

車道を10分ほど歩いて登って、入谷の入り口へ。

坂を登って、入谷の集落を眺める。

集落の入り口から10分で展望台に到着した。ここには大仁保神社(おおにほじんじゃ)がある。

展望台からの眺めは絶景。望遠鏡が設置されている。椅子とテーブルがあったのでおにぎり休憩にした。

下り始めた時にちょうど12時になって、おそらく12時の合図であろう音楽が集落に流れた。なんかマイナーなメロディで気分が落ちる感じ。これは変えた方がいいんじゃないだろうか。

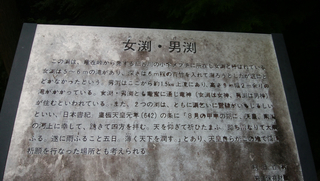

また元に戻って、車道を北東に進む。少し行ったら「女淵」(めぶち)という標識があって、車道から少し下った所に案内版が見えたので、そこに行ってみた。

なるほど、皇極天皇はここで雨乞いをしたのか。沢筋を見下ろすと、

さらに車道を進んでいると道のそばにいたシカが驚いて駆け抜けて行った。

お次は何と道ばたでイノシシが水たまりに口を突っ込んでいた。私もすぐそばまで気が付かなかったので、お互いにびっくりした。もう少し進んだらまたもや道にイノシシが。これは早々に気付いて走り去って行った。

このあたりのイノシシは臆病なのだろうか。シカは襲ってくることはまず無いだろうけれど、イノシシは突進してくることがしばしばあるので結構恐い。いずれも小さかったけれど。

畑の集落への分岐を過ぎて、「男淵」(おぶち)の標識。

車道をはずれて沢沿いにしばらく進んでみたがどこが男淵なのかわからずに戻ってきて、この近くから沢を見下ろしたところ、ちょっとした滝が目に入った。これが男淵に違い無い。

さて、冬野に向かう道はこの少し先から左に入るはず。少し行くと車が何台か停まっていて、山仕事であろう人が一人おられた。

その少し先で北に向かう道があったので、それを行くことにした。

ずいぶん荒れた道で、5分も進んだらもはや前進不可能な状態になってしまった。

今日はこんなにワイルドな道を行くつもりは無かったので、冬野へ行くのはあっさりとあきらめて引き返すことにした。帰ってから gps のトラックで確認してみたが、ちゃんと地形図の道を辿っていた。地形図の道を頼りにして来たらすでに廃道になっていて痛い目にあったというのはこれまで何度も経験してきたのだけれど、今回もそういう結果になってしまった。

畑へ向かうハイキング道(車道)の案内があったのでそちらに入ったが、この道はぐるっと大回りしている。地図を見るとショートカットの山道があるようなので、それを探してみたところ、それらしき踏み跡が見つかった。しかしこの道もちゃんと続いているのだろうかと不安を感じる道だ。

しかし10分少々で民家が見えてきた。

さて、威徳院への道は残っているだろうか・・・。ありました。

10分少々で無事、威徳院にたどり着いた。

ここからは車道でも下れるのだけれど、ショートカットの登山道に向かったところ、またもや途中で少しウロウロさせられた。廃道になってはいなかったけれど、不明瞭な分岐があって何度か行ったり来たりして、何とか無事車道に下りてきた。

明日香の棚田の風景も美しい。

あとは勝手知ったる道で、石舞台古墳は上からだとタダで見ることができる。

伝飛鳥板蓋宮跡。背景は甘樫の丘。

入鹿の首塚。

甘樫巫神社。祭をやっているようで、そばにおみこしが置いてあった。

剣池。

午後3時ちょうどに橿原神宮前駅に到着した。

出だしからルート迷いまくりでどうなることかと思ったけれど、結果的にはほぼ予定の場所を訪れることができた。

朝は想定外の雨で、午後から晴れるという天気予報もずれて晴れたのは帰りの電車に乗ってからだったけれど、それなりに楽しい一日だった。

大天井ヶ岳

日曜日(10/14)は大峰の大天井ヶ岳へ行ってきた。

実は大天井ヶ岳はほんの2ヶ月前に行っている。それなのにまた何故かと言うと・・・。

私が関西エリアで今一番行きたいのは吉野から高野山へ行く「弘法大師の道」。弘法大師が高野山を開く時に吉野から辿ったのではないかと言われている道で、全長約 55km。ただし史料として残っているのは「吉野より南に1日、西に2日。高野へ」ということくらいで、本当にこの道を辿ったのかどうかはまったくわからない。

しかし地形的に見るとこのルートはきれいに稜線を辿っており、谷筋を辿るということはまずあり得ないので、詳細はわからないにしても妥当なルートではないかと思う。

この道は長らく忘れ去れたような状態だったのだけれど、奈良県も絡んでこの道を再生しようと、ここ何年か毎年5月あたりにトレランのレースが開催されている。よくこんなルートでレースを開催するなぁという感じだけれど、一般登山者があまり歩かないような道だからレースが開催できるということかも。

レース前日は吉野の宿坊に泊まって、朝6時に金峯山寺をスタート。途中でいくつかの関門があって、ゴールのリミットは午後8時。トップ選手は7時間半くらいでゴールするようで、参加選手のレベルに若干の違いはあるけれど、おそらくハセツネよりも厳しい。

このルートはずっと稜線を辿るので途中で自然の水を得られる場所が無い。そういう意味ではこのレースに参加するのがもっとも安全に辿れる方法なのだけれど(途中にエイドポイントがあるので)、もはや今の私にはそれだけの体力も気力も無い。

個人的にやるとしたらテント泊の1泊2日ということになるだろうが、それも決して楽ではない。小辺路のようにはいかない。

いずれにしてもいきなり本番というわけにはいかないので、2ヶ月前の大天井ヶ岳もこのルートの一部下見が主たる目的だった。

地図を見ているとどうしても道の不明瞭な部分が気になるのだけれど、実は序盤の吉野から大天井ヶ岳までも重要ポイントである。道は大峰奥駆道なのでしっかりしているけれど、ルート上で最も標高の低い吉野から最も高い大天井ヶ岳まで、標高差で 1000m 以上登らなければならない。距離も 15km 近くある。

青根ヶ峰から吉野は一度下ったことがあるけれど、登ったことは無い。

そこでこの部分を肌で感じるべく、出かけることにした。

5時3分の始発電車に乗って、吉野に到着したのは8時前だった。電車を降りたのはほんの数人程度。

駅前のベンチで準備を整えて、8時13分に出発した。

ロープウェイ駅を過ぎて階段を上がった所に鳥居があって、そばに「近道」という案内が出ていた。青根ヶ峰から下った時はほとんど車道をそのまま下ったように記憶している。

その案内の方に行ったところ、ほとんど車道をショートカットして、12分くらいでロープウェイの上の駅まで来た。

そのまま進んでまずは黒門。

そして銅製の鳥居。

メインストリートはまだ朝が早いせいか、閑散としている。いずれにしても吉野に観光客が訪れるのはほとんど桜のシーズンだけのようだ。

今日はあまり寄り道はせずに行くつもりだけれど、金峯山寺の蔵王堂は寄っておく。

しばらく進むと Kobo Trail のテープマーク。

金峰神社はパス。

この先から登山道になって、青根ヶ峰から下った時に休憩した東屋のある所。

高城山もパスして、前回、青根ヶ峰から下りてきた所。昔はここが女人結界だった。

前回、青根ヶ峰に登った所を過ぎて、そこから先は初めてのルートになる。少し車道を行くと右の山道に案内表示が出ていた。

少し登って、また下って、結局先ほどの車道に出た。しばらく車道を進むと、左に道標が。ここから四寸岩山(しすんいわやま)への登りになる。

四寸岩山の山頂に近づいた頃、エンジン音が聞こえてきた。何と、登山道を整備されている方がおられた。こんなところまで草刈り機を運んでこられたのだろうか。

このすぐ横が四寸岩山の山頂(1235.9m)だったので、ここから左に入った。10時51分。出発から2時間40分だった。展望はまったく無し。

山頂から少し下りた所でまた登山道を整備されている方がおられた。「ありがとうございます」とお礼を言って通り過ぎた。

やや下り気味に進むと足摺宿。なぜか管理者は滋賀県の方。

このあたり、登山道の右側は杉の植林で、左側は自然林(ブナ?)という対照的な風景。

標高で 1050m くらいまで下った頃、また車道に合流した。

すぐにまた登山道になって、結構な急登もあったりして、二蔵宿。ここは中にはストーブもあって、きれいに管理されている。ここも管理者は滋賀県の方。

そしてここに分岐があった。まっすぐ道なりが山上ヶ岳で、大天井ヶ岳は右に上がることになっている。奥駆道はずっと一本道と思っていたので、あわてて地図で確認したところ、道なりに進むと大天井ヶ岳をトラバースして五番関に出るようだ。そう言えば五番関にそんな道標があったような気がする。

次第に登りの傾斜が急になってきて、木を切り出すレールが出てきた。先日、大天井ヶ岳の山頂直下にあったものに違いない。

トリカブト? ピンボケ。

山頂に近づくと道も厳しくなってきて、滑りやすい岩肌に古いロープが垂れ下がっているような場所が何カ所かあった。

12時28分、出発から4時間15分で大天井ヶ岳の山頂(1439m)に到着した。ここも展望は無し。

大天井ヶ岳は知名度では山上ヶ岳や八経ガ岳などには劣るけれど、登りごたえのある立派な山だ。

今日、初めて腰を下ろしておにぎり休憩にしたとたん、10人くらいのパーティがやってきた。そそくさと下山に移る。

実は12時までに到着したら小南峠を経由して北側に周回しようかと思っていたのだけれど、思ったよりも距離があったので来た道を戻ることにする。

下山開始から40分くらいで車道のところまで戻ってきた。さてこれからどうするか? 登山道だとまた四寸岩山までまた標高差で 200m ほど登り返さなければならない。部分的には急坂もあったのを覚えている。地図を見ると車道は若干大回りにはなるけれど、ほぼ同じくらいの標高で青根ヶ峰まで続いている。

かなり迷ったけれど、もう消化試合なので車道を走ることにした。所々にススキ。

ちょうど四寸岩山の下あたりにワゴン車があって、登山道の整備をされていたと思われる二人がおられた。横の斜面には階段が設置されていて、ここから登ってこられたようだ。車は滋賀県ナンバーだった。

今日、初めての展望らしい展望。水墨画のような幻想的な光景だ。どれかが高野山。

振り返ると、山頂に雲がかかっているのがおそらく大天井ヶ岳。右の三角が山上ヶ岳?

行きに登山道に入った箇所まで、車道に出てから40分ほどで戻ってきた。登りは山道で1時間20分くらいだったので、もし山道を下っていたら1時間10分くらいはかかったと思う。良かった良かった。

ちょうどここの後ろに掘っ立て小屋があって、そこがトロッコレールの起点だった。

下りは登山道部分以外はほとんど走って、花矢倉展望台にはちょっと寄り道。

手前は吉野の集落。奥は金剛葛城山系。二上山は見えにくい。

別の場所からは北に龍門岳。

メインストリートはそれなりの観光客もおられたので早歩きくらいで通過して、午後3時16分に駅に戻ってきた。車道を走ったせいで大天井ヶ岳からの下りは2時間半ちょっとくらいで、トータル約30km、ほぼ7時間だった。

駅のホームには「青の交響曲」が停まっていた。もちろん私は普通の急行で阿部野橋へ。

さて、2ヶ月前と今日の下見を踏まえて、本番をどうするか・・・。一番感じたのは、重荷を背負っての縦走は避けたいということ。途中に給水ポイントがあればいいけれど、水をたくさん背負っての歩きは今の私には難しい。

妥当な手段はかつてダイトレ全コースを行ったやり方だろうか。終電前の電車でスタート地点に着いて、夜を徹して走る(歩く?)というもの。

しかしダイトレをやったのはもう5年前のこと。その頃の経験はもはや参考にはならない。いや、そんな経験に頼ってはいけない。

ただ、ここ2年ほどテント山行を何度かやった経験から考えると、重荷を背負うよりは軽装で走り(歩き)続けるスタイルの方が自分には適しているとは感じている。

大天井ヶ岳までは夜間行動でも問題無いので、6月くらいの、4時を過ぎると薄ら明るくなってくる季節であれば、弘法大師の道に入る頃は少し明るくなっているだろう。

やるとするなら来年というのが妥当なところだけれど、果無山脈を敗退した時と同じように、思い立つと我慢できなくなるところがある。ダイトレも11月後半という夜の長い時期に行っている。

さて、どうするべきか・・・。

杉阪から鷹峯

水曜日(10/10)は京都一周トレイルの講座で杉阪から鷹峯を歩いてきた。

実は杉阪は一周トレイルコースではない。先月の台風21号の被害で一周トレイルコースは随所で土砂崩れや倒木があって、現在公式にはコース閉鎖状態になっている。

先月は強引に歩いたけれど、山幸橋から氷室への道も大きく損傷しているようで、ルートを変更して杉阪から車道を歩いて京見峠の手前で一周トレイルコースに合流することになった。

バスの杉阪口から杉阪の集落に向けて歩く。

これは台杉。

台杉とは?

桃源山地蔵院に立ち寄る。杉阪地区の菩提寺。

地蔵院はこの先の道風神社境内にあった明王寺の不動堂が移されたと言われている。異様に新しい感じ?

種田山頭火の歌碑。読めません。

このあたりからパラパラと雨が降ってきた。

道風神社で昼食にする。

本堂?

積翠池(しゃくすいいけ)。ここの水を硯の水にすると書道が上達するとか。持って帰りたい。

雨が強くなってきた。狭い車道にダンプがしばしば通る。

こういうのが道ばたにいくつかあった。

「はせがわ」でトイレ休憩。ハンバーグで有名な店だけれど私は入ったことは無い。

この店の脇から沢の池に向けて一周トレイルコースが設定されているのだけれど、今のマツタケシーズンは入山禁止で、迂回ルートが設定されている。この講座ではそちらに向かう。

氷室からのルートに合流。

その先で迂回ルートへの分岐。今日はここには向かわない。実はこのルートも台風の被害で歩けない常態になっているようで、来月も代替ルートを設定するようだ。

京見峠の茶屋。もう営業していない。

長坂道の古道に入る。

首の取れたお地蔵さん。

千束で一応解散ということになった。

解散後、多くの人は御土居へ。豊臣秀吉が京都の周辺に何カ所か築いたもの。

前のお餅屋さんでカギを借りて中に入る。

御土居餅は1個140円なり(税込み)。私は買わなかったけれど、買われた方が「たくさんあるので一つどうぞ」と言われるのでいただいた。正直なところ「これで1個140円?」という感想でした。

ほとんどの方はこの近くからバスで帰られたけれど、私はもう一人の方と歩いて出町柳へ向かう。

実は私が通った高校(紫野高校)はこのすぐ近くで、台風の被害にあったという話を聞いた今宮神社に寄ってみた。

名物のあぶり餅の店は営業していなかったけれど、被害らしきものは見あたらなかった。

賀茂川の河原に出るとカモが。

御土居からほぼ1時間で出町柳について、電車で帰宅した。

神於山

三連休最後の月曜日(10/8)は随行で岸和田の神於山(こうのやま)へ行ってきた。古代には「神のおられる山」として崇められた山。

当初の予定は1週間前だったのだけれど、台風25号通過の直後だったので、交通機関に不安があったので1週間延びた。

東岸和田駅からコミュニティバスに乗って、意賀美(おがみ)神社の前の停留所で下車。

水と雨の神様が祀られている。式内社。

枚方にも同名の神社があるけれど(こちらも式内社)、関係は不明。

ちょっとした滝があります。

車道を渡って、神於山へ向かう。

舗装された道が続く。今日も暑い。

南の方に和泉葛城山。

神於山(296m)の展望台に到着して、ここで昼食にした。

展望台からの眺めはなかなかのもの。北西に六甲。

西には淡路島。このあたりから見るとさすがに大きい。

下山路の途中に大クスノキ。

ほどなく車道に出た。

足元に大きな道の駅。

このあたりからは二上山から岩橋山のあたりが望める。左には生駒山系も。

その後、この道の駅で大休止。祝日なので人が多かった。

その後は蜻蛉池公園へ。

公園を横切って、そばのバス停からコミュニティバスで下松駅に向かった。

和束から野殿へ

先月の台風 21 号の爪痕はかなり大きくて、日帰りエリアの山々では悲惨な情報がたくさん聞こえてくる。このところ週末は天気の悪いことが多かったせいもあって、私も個人的には奥穂高以外では生駒くらいしか行っていない。

先の3連休は月曜日に登山講座の仕事が入っていたので遠出は諦めて、土曜日は不安定な天候の元で陸上クラブ恒例の4時間走大会に参加して(私は2時間くらいしか走っていない)、好天の期待できる日曜日はぜひどこかへと思ったけれど、月曜日に随行を控えているのであまりハードな山行は控えて、和束の茶畑の風景でも見に行こうと考えた。

朝はゆっくりめで9時 15 分に加茂駅を出発した。

恭仁大橋で木津川を渡る。

このあたりは何度も来ているけれど、今日はまだ寄ったことの無い恭仁宮跡に向かう。

畑の間を通って、恭仁宮跡(山城国分寺跡)へ。

すぐそばにあった「くにのみや学習館」に立ち寄る。係員の女性が私だけのために椅子を出してビデオを見せて下さった。はたして1日に何人くらいの人が訪れるのだろうか。

前回、加茂から和束へ向かった時は和束川沿いの車道を行って非常に不快だったので、今日は「続・徳川家康追跡マラニック」で走った道を行くことにする。

和束に入ると茶畑の風景が広がってきた。今日はこの道で自転車のイベントが行われているようで、しばしば自転車が追い越していく。しかしさほどシビアに順位を競っているという雰囲気ではなく、走っている台数もさほど気にならない程度だった。

和束の茶畑の景観は日本遺産だそうです。

和束の中心エリアに到着したけれど、和束大橋は渡らずに和束川の右岸をそのまま進む。

橋を渡って東海自然歩道に入ってしばらく登ると、期待の風景が現れた。今日はこれを見るために来たようなもの。

さらに登って、正面に鷲峰山。

やはり台風の爪跡(かどうか本当のところはわからなかったのだけれど)はありました。

標高 550m の茶畑。

思ったよりも時間がかかってようやく童仙房の車道に出て、このあたりが中心街。

そして野殿へ。

ここで陸上クラブの仲間の女性の別邸に立ち寄った。前日に「行くかも」と伝えておいた。たまたま1時前くらいの昼食タイムだったので、お昼をごちそうになってしまった。ごちそうさまでした。おいしかったです。

一息ついて、私は月ヶ瀬に下りるつもり。彼女は練習に行くということで、押原まで一緒に走ることになった。

彼女とは2年前にキャノンボールで六甲を往復したり、今年の2月は雪の京都一周トレイル東山コースを走ったりした。

今年は何と UTMF でマスター部門(50歳以上)で3位になって表彰台に上がり、先日の信越五岳の 100 マイルも完走している。飛騨高山ウルトラマラソンの 72km 部門ではほぼ毎年優勝(2位が一度)で、フルマラソンも毎年自己記録を更新していてサブスリー目前という実力者。

実は背伸びをしたら還暦に手が届きそうなくらいの妙齢なのですが、マルコ・オルモ(イタリア人。かつて UTMB を 58 歳くらいで連覇した)の日本女性版のような人です。

野殿から R163 に出る手前まで約 5km、標高差約 300m を下って、彼女はまた登り返して行った。2往復したそうです。私は一時話題になった道の駅で抹茶のソフトクリーム休憩。

2時 48 分に月ヶ瀬駅にゴールした。

ほとんど車道だったので約 29km でした。それにしても暑かった。

相馬選手の遺骨見つかる

4年前にマッターホルンで遭難されたトレイルランナーの相馬剛さんの遺骨が見つかったと報道された。

温暖化の影響で氷河が後退したおかげで遺骨と荷物の一部が発見されたらしい。DNA 鑑定の結果、相馬剛さんと確認されたもよう。

ご家族の方は一安心されているだろう。

普通、ヨーロッパアルプスで氷河に落ちた遺体が見つかることはほとんど無い。まれに何十年か後になって、氷河に流されて下流の方で見つかることがあるくらいだ。

私も初めてヨーロッパアルプスへ行った時、ミディの氷河をパートナーとロープに繋がったまま滑落したことがある。傾斜が緩んできたせいもあって運良く止めることができたけれど、もう少し流されていたらクレバスに滑落していた。

山の遭難では遺体が出てこないことが少なくない。遺体が出てこないとすぐには死亡と判断できないので、失踪扱いになる。何年か経過して(7年?)、ようやく死亡扱いにできるのだけれど、それまでは生命保険も出ないし、遺産相続もできない。それなのに捜索費用はどんどん嵩んでくる。

もちろん、海や川での事故も同じだ。

いちおう自分で自分を戒めてはいるのだけれど・・・。

奥穂高岳

陸上クラブの仲間の ken さんは 40 台の現役サブスリーランナー。登山にも興味がある方で、いつか一緒にどこか行きましょうという話がようやく実現した。

このところ秋雨前線が停滞していて天候が悪く、週末は続けて雨模様になっている。この連休も降水確率の高い予報だったけれど、日曜日(9/23)だけが少し回復する予報だった。どうなるか心配だったけれど、前日にはほぼ晴れ間違い無しという予報になって、ワンチャンスを狙って出かけた。

ken さんがドライバーを務めてくれるということで、私は助手席で楽チン。早めに店で夕食をとってからビールを買って、いつもの新穂高の無料駐車場に向かった。

入り口にはいつも通り「満車」の看板が立っていた。しかし夕刻になると何台かは帰っていて、実際にはそこそこの空きがあるというのがこれまでの常態だった。しかし今日は何と入り口に係員がいて、「満車なので鍋平へ行くように」とのこと。

鍋平は新穂高ロープウェイの駅のそばで、無料だけれどここからしばらく車道を上がって行って、登山地図では新穂高まで登り 45 分、下り 30 分が余計にかかる。

そこでタイムイズマネーということで有料駐車場に向かったところ、都合のいい第1駐車場はすでにゲートが閉まっていた。仕方無く左俣に少し入った第2駐車場へ行ったところ、ここは入ることができた。

蒲田川の水量はいつもよりかなり多く、轟音を立てている。沢筋の水量が心配だ。おまけに随分気温が低い。

ビールでプチ前夜祭をやって早めに寝て、朝2時に起床した。空は満天の星空だ。しかし気温は前日の夕方よりは高い感じ。歩くにはちょうどいいくらいの感じだ。

暖かいコーヒーを飲んで、3時過ぎに出発した。

出発の準備をしていたら左俣方面に向かう登山者が何人かいた。登山センターのあたりにも数人。こういう時間のこのあたりは何度も経験しているけれど、随分人が多い。

右俣林道をヘッドランプで歩く。ken さんは真夜中の登山道というのは初めてとのこと。

穂高平へのショートカット登山道は土砂崩れのために通行止めになっていた。白出沢は大丈夫かどうか、不安が頭をよぎった。実は出かける前から心配でネットで最新情報を検索していたのだけれど、新しい情報は得られなかった。もし白出沢が通行止めだったらどこに転戦するか考えながら林道を進んだ。

出発から1時間半ほどで白出沢への分岐に到着した。幸い、通行止めの標識は無かった。

白出沢は私は2回目なのだけれど、1回目はもう 20 年以上前のことで、記憶はほとんど残っていない。

樹林帯を黙々と登るうちに夜が明けてきた。沢筋に下りると背後には笠ガ岳の雄姿が。

木の橋で沢を渡る。

このあと、長い木のハシゴを登って、しばらく鎖やロープの張られた急斜面のトラバース。

白出大滝が見えた。

ところどころ小さなハシゴのある急登を上がると、ガレた谷筋に出た。

とにかく足元が不安定で歩きにくい。道はあって無いようなもので、勝手気ままに歩く。トレースのようなものも少しはあるけれど、しっかりした踏み跡は無い。と言うか、これでは踏み跡など出来ようが無い。

こんなのがコルまで続くのかとうんざりしていたが、上がるに従って踏み跡がしっかりしてきた。そしてペンキマークも出てきた。

コルが見えてからがなかなか遠かったけれど、7時44分に穂高山荘に到着した。

岩の斜面を見て ken さんは「え〜っ!!」と声を上げていたけれど、私は何の心配もしていなかった。

久しぶりに涸沢を眺めた。

右側に前穂の北尾根。もう 20 年以上前に一人で歩いた。奥又白池でテント泊して、5・6のコルから前穂に抜けた。こんなことを今やったら間違い無く命を落とすだろう。いや、命を落とす前に重荷に耐えかねて奥又白池まで行けずに敗退するかも。

ここで 15 分ほど休憩しておにぎりなどを補給した。

一息ついてから奥穂のピークに向かった。山頂(3190m)には8時半過ぎに到着した。

記憶の限りでは奥穂は5回目。と言っても直近でも 20 年以上前で、その時はゴールデンウィークに涸沢から直登ルンゼ経由で奥穂のピークに直接登った。上部はかなりの急傾斜だったけれど、実はエクストリームスキーヤーには人気の滑降ライン。

快晴に恵まれて 360 度の絶景を楽しんだ。

北方の眺め。右端に槍ガ岳。真ん中に薬師岳。その間の黒い山はたぶん水晶岳。左端は北ノ又岳?

南は右端にジャンダルム。真ん中に焼岳。奥に乗鞍岳とさらに奥に御岳。

実は南アルプスの向こうに富士山も見えていたのだけれど、写真には写らなかった。

ken さんとツーショット。

9時ちょうどに下山開始。すれ違いがしばしばあるのでスイスイとは下れない。

また穂高小屋の前で展望を楽しんで 15 分ほど休憩して、消化試合の下りになった。

歩きにくいガレ場を1時間半ほどでようやく普通の道に戻ってきた。しかしこういう道の下りは実際に歩いた距離以上に疲労感が大きい。

ナナカマドと笠ガ岳。

行きに渡った橋は実はその手前に少しジャンプしなければならない箇所があったのだけれど、行きよりも水量が増えていて短足の私はちょっと苦労した。

かなり足が疲れてきて、しばしばバランスを崩して転倒寸前で何とか踏みこたえるということが何度かあった。

右又林道には 12 時過ぎに下りてきた。思ったより早かった。ここまですでに結構疲れていたので林道を走るかどうか迷っていたのだけれど、走れば1時までに戻れそうだ。昨年、槍ガ岳へ行った時にここから走って 45 分くらいで駐車場まで戻った。走ればトータルで 10 時間を切れそうなので、これは走るしかないと開き直った。

12 時 52 分、無事駐車場にゴールした。十分満足できました。

最後のシメは当然、ひらゆの森へ。今年3回目だけれど、4回目はあるだろうか?

生駒縦走

先の三連休は中日に随行の仕事が入っていたので遠出は出来なかった。幸か不幸か天気も今ひとつだった。

連休3日目の月曜日(9/17)は特に用事が無かったのでどこかへ行こうとは思っていたけれど、なかなかうまいアイディアが思い浮かばなかった。

天気が今ひとつということもあったけれど、懸案は台風21号の影響。日帰りエリアの山はおそらくどこへ行ってもそれなりの影響を受けているだろう。電車を乗り継いで行って、倒木に阻まれてすごすご帰ってくるというのは避けたい。

そこで、このところ長い距離を走るということをほとんどやっていないので、走れるパートの多いコースで手頃なところということで、久しぶりに生駒の縦走をやってみようと思った。これなら家からスタートできるし、王寺まで行けば 40km 以上になる。トレイルもそれなりにあるので、そこそこの満足感は得られそうだ。

と言うか、はたしてきっちりと走りきれるだろうか? 頭の片隅にそんな不安を感じながら、7時25分に家を出発した。

まずは図書館に寄って、今日が返還期限の本を返しておく。

穂谷川にはヒガンバナが。

肉のランクを偽装していたステーキレストランの「恒(つね)づね」。私は行ったことはありません。

国見山への山道に入ったところ、さっそくこれ。

斜面を適当に這いずり上がって、国見山(284m)へ。

白旗池のそばの道は通行禁止。実際はそれほど荒れてはいなかったけれど。

家から1時間半ほどかかってようやく交野山(341m)。

傍示に抜ける道もこんな感じ。

くろんど園地に入ろうとしたら立ち入り禁止とのこと。

祝日なので工事の人がいないことを祈って突入。広い道はほとんど問題無く休憩所へ。ここでジェルを補給。

ゴルフ場もそれなりの被害があったと思うけれど、さすがにこういう民間の施設は復旧工事が早い。

ほしだ園地の道はそれほど荒れていなくて、飯盛霊園を越えてむろいけ園地に向かう。ここから先は久しぶりだ。

いつもなら釣り客が何人かいる堂尾池も今日はひっそり。

車道を渡ってむろいけ園地に入ろうとしたらまたもや立ち入り禁止。

恐る恐る入ってみたらそれなりの数のハイカーに出会った。出発して3時間半を過ぎているので、池のそばでおにぎり休憩にした。

阪奈道路へ出る道も通行止め。荒れてはいたけれどそれほど大したことは無かった。

ようやく生駒山の取り付きまで来た。距離的には半分を過ぎている。

いつもの山道に入ろうとしたらここも通行止め。

1箇所、沢筋の橋が壊れていた。

天気のせいか台風のせいかわからないけれど、ハイカーは少ない。生駒ボウルダーを走るランナーの方が多いくらい。

それほどの問題も無く生駒山頂への最後の登りにさしかかったところ、またもや通行止め。

それほど問題は無いと思いながら登っていたところ、車道に出る直前で土砂崩れの跡。

しかしここもこの斜面を登っている足跡がちょっとあって、登りなので特に問題は無かった。下りだったらちょっといやらしいかも。

5時間15分くらいかかってようやく山頂遊園地に到着した。遊園地はちょっと改装されたような感じ。三角点(642m)はどこ?

自動販売機でコーラを買って、ぼたもち休憩にした。小雨がパラパラ。

車道脇の展望台から矢田丘陵を望む。

滑りやすい道を慎重に下って、暗峠(くらがりとうげ)。

鳴川峠を通過。

この先で出会った人が、十三峠からは車道を行った方がいいと教えてくれた。本来は車道は歩行禁止なのだけれど、登山道は随分荒れているらしい。

そして十三峠へ。

アドバイスに従って車道を行くと、前から来るハイカーとすれ違った。そしてもう少し進むと車が通行止め。

そのまま車道を進むと改修工事をやっていた。工事の方が「ハイカーは登山道を歩いている」と言われたので登山道に入ったところ、確かに何人かのハイカーに出会った。しかしさらに進むと雑草が激しく茂っていて、とてもそのまま進めるような状況ではない。

ちょうど車道のすぐそばに出た所で車道に出た。工事区間も終わっていて作業する人はいない。

どうもこのあたりの車通行止めは昨秋の台風の影響のようで、その頃から登山道があまり歩かれなくなっているのかも知れない。「登山道が荒れている」というのは倒木ではなくて、生い茂った雑草が原因だったようだ。

高安山への分岐に到着。車道はここまで通行止めになっていた。

高安山方面に向かって、高安山手前で左に折れて信貴山に向かう。

やはりそれなりの倒木はあったけれど、何とか無事、信貴山(437m)に到着した。

展望場所からの金剛山地。

参道を下る。

最後は車道を王寺に向かって下る。途中から眺める矢田丘陵南部。右のすそ野のあたりに法隆寺。

3時55分にようやく王寺にゴールした。

約45km、8時間半でした。

鳥見山、貝ヶ平山

日曜日(9/16)は講座で奈良の鳥見山(とりみやま)、貝ヶ平山(かいがひらやま)へ行ってきた。

ほぼ同じコースを別の講座で3年ほど前に歩いている。

前回は鳥見山公園までタクシーに分乗して行ったのだけれど、今日は榛原駅から歩く。

昨年、講座で行った額井岳(左)と戒場山。

道ばたにヒガンバナとコスモス。もう秋です。

車道脇にヤマジノホトトギス。

公園手前の展望台から龍門岳(中央やや右の雲のかかった峰)とその南の稜線。

公園の上の展望台からは肉眼では大和葛城山、金剛山が見えていたのだけれど・・・。

ツリフネソウ。

まずは鳥見山(734.4m)に到着。

貝ヶ平山への急登。所々ロープが張ってある。

12時ちょっと過ぎに貝ヶ平山(821.7m)に到着して昼食となった。麓は蒸し暑かったけれどここは涼しい。カップラーメンにして良かった。

今日は香酔山へは寄らずに R370 方面に下りる。

貝の化石が出るという場所。しかしその筋の人たちには有名な場所のようで、おそらく目に付くような所には残っていない。

無事、段々畑の所に下りてきた。

車道から振り返ると右に香酔山。貝ヶ平山はその左奥。

その後、榛原の街中をぶらぶらして、榛原駅で解散した。

朝方は今にも雨が降り出してきそうな怪しげな空模様だったけれど、幸い雨に降られることは無かった。

京都一周トレイル・向山

水曜日(9/12)は京都一周トレイル講座の随行で向山(むかいやま)へ行ってきた。

叡電の二ノ瀬駅に集合の予定だったのだけれど、二日ほど前になって市原から先は叡電が運休しているということがわかった。先週の台風で線路の至る所が倒木でふさがれているらしい。

幸い、鞍馬行きのバスは運行しているとのことだったので、二ノ瀬のバス停に集合した。

バス停から鞍馬川の方に向かう。

守谷神社は悲惨だった。

実は公式には現在、京都一周トレイルコースは通行禁止になっている。もちろん先日の台風による被害のためなのだけれど、7月の豪雨でもいくつかの箇所で土砂崩れが発生していて、二ノ瀬から夜泣峠まではその時の土砂崩れですでに通行禁止になっている。

しかし講師の先生が下見で、何とか行けるという判断をされて、予定通りのコースで行くことになった。ただしその下見は台風の前なので、台風での被害がどの程度なのかは行ってみないとわからない。

とにかく「通行禁止」のテープをくぐっていく。

強風で飛ばされた枝が道にちらばっているけれど、幸い道への倒木はそれほどひどくない。

それよりも問題はコイツ。

気温が高めの雨上がりということで、ヒルがそこらじゅうにいる。

シューズに2匹ほど付いていたので落として、パンツのすそをめくって足首を見たところ、靴下の端のあたりに一匹発見。あわてて引きはがしたけれど、すでに少し噛まれていた。さらに別の場所にももう一匹。こちらもすでに噛まれていた。

その後、頻繁に立ち止まってみんなヒルチェックをする。

土砂崩れの場所はエスケープルートのテープが所々に張られているけれど、非常に歩きにくいルートで急斜面で滑りやすく、みなさん苦労されていた。

このキノコは何? 高さ 50cm くらい。

通行禁止テープから 40 分くらいで無事、夜泣峠に着いた。少し涼しくなって、ヒルは少なくなってきた。

ここまで来れば危険箇所はもう無いはずだけれど、稜線の倒木がちょっと心配。しかし大きな障害物は無く、20 分くらいで向山(426m)に到着した。

もう少し進んで、ベンチのある場所で昼食にした。

下りに入って、今日最初で最後の展望場所。東山方面を望む。

急斜面をぐんぐん下りる。

どうも下の方が風の被害がひどいようだ。車道に近い場所ではこんな感じ。

まるで障害物競走。

登山道が終わって、アスファルトの上でみんなでヒルチェック。

山幸橋バス停からは少し車道を歩く。鯖街道ウルトラマラソンではここを鴨川に向かって走った。

車道を離れて散策路へ。

2時過ぎに市原駅にゴールして解散となった。

午後から雨模様という天気予報だったけれど、朝、家を出る時に雨が降っていたものの、行動中は降られずにすんで良かった。