日曜日は大雪の中、登山講座で京都の山を歩いてきた。

当初の予定は京北の細野口から松尾峠、朝日峯から峯山を経由して高雄というコースだったが、積雪のために時間がかかって、松尾峠から高雄に下山することになった。

2〜3日前からこの日はこの冬最大の寒気団が下りてくることがわかっていたが、この講座は基本的によほどのことが無い限りは中止にならない。

土曜日の夜にはここ枚方でも雪がちらついてきた。

朝、外を見たら道路にはうっすらと雪が積もっている。ここでこれくらいなら京北の方はどうなのだろうと思ったら、何と京都市に大雪警報が出ている。

入山口の細野口は山間部を走るバスに乗らなければならないので、はたしてバスが運行しているだろうか。

決行されるかどうか不安な方から何人か問い合わせがあったけれど、どうもバスは遅れながらも運行しているようなので、とにかく行ってみると伝えた。

JR の運行がずいぶん乱れてバスの時間に間に合わない方が出てしまったけれど、バスは京都駅をほぼ定刻で出発した。

京都市内は車道もたっぷりの積雪で、これではおそらく今日の駅伝(都道府県対抗女子駅伝)は中止だろうと思った。

定刻よりも 15 分ほど遅れてようやく雪の積もる細野口に到着した。受講生の方の大半は同じバスだった。

前半のコースは昨年、別の講座で行った朝日峯と同じ。

車道以外は踏み跡はまったく無し。

最近の京都北山でこれだけ雪が積もるのはめずらしい。

講座のタイトルは「ビギナーのための・・・」という名称なのだが、今日のメンバーはリピーターの常連さんばかりなので不安は無い。

田尻の廃村でちょっと休憩。

ようやく登山道に入ってきた。

松尾峠到着はすでに午後1時だった。ここで昼食。

予定のコースへ行くことは時間的にもはや不可能なのだが、朝日峯は雪が無ければほんのわずかの距離にある。

しかし今日の状況では往復小一時間が想定されるので、このまま直接高雄に下山することになった。

松尾峠のお地蔵さん。

当初歩く予定だった峯山の稜線が望める。

松尾峠から1時間足らずで林道に下り立った。

単調な林道を 40 分ほど歩いて、清滝川の車道に出た。

解散後はまた沢池に向かう道を歩いて太秦の方へ出ようと思っていたけれど、この積雪ではかなり時間がかかりそうなので、みなさんと一緒にバスで京都駅に向かった。

市内に入ると車道の雪はほとんど無くなっていて、駅伝も予定通り開催されたようだ。しかし後からニュース映像を見ると宝ヶ池のあたりでは吹雪状態だった。

我々が京都駅に向かう時も、京都駅に近づくにつれて雪が激しくなって、京都駅ではまたかなり降っていた。

京阪七条まで歩く予定は迷わず却下して、近鉄、京阪と乗り継いで帰宅した。さすがに枚方ではもう降っていなかった。

戸寺から鞍馬

11 日は今年初めての随行で、京都一周トレイルコースを戸寺から鞍馬まで歩いてきた。

すっきりしない天気で気温も低く、北の方はうっすらと雪がかぶっている。

一周トレイルコースからは少しそれているけれど、ここを通る時は江文神社ははずせない。

江文峠を越えて静原へ。

静原神社のそばの公園で昼食。それにしても今日は寒い。

ここには立派な杉の木が立っている。

このコースは個人的には何度も通っているけれど、ここはいつも横目でチラッと眺めるだけで通り過ぎてきた。随分由緒のある神社らしい。

そして今日最大の登りの薬王坂へ。

実は山道に入る前のコンクリート舗装の急坂が核心部で、路面にスリップ防止の溝が切られてはいるものの、濡れているとコケでずるずる滑る。今日はあまり濡れていなかったのだ大丈夫だったけれど。

薬王坂弥陀二尊板碑(いたび)。こんなものこれまで気に留めたことも無かったけれど、南北朝時代後期(数百年前)のものらしい。

一頑張りして薬王坂へ到着。

時間があるので、寄り道して竜王岳(506m)へ行った。

ここからは鞍馬寺が大きなアングルで眺めることができる。

鞍馬寺の山門に到着して、駅で解散となった。

どうもこのあたりは水曜日が定休日の店が多いようで、観光客も少なくて閑散としていた。

大和三山

この連休は久しぶりに乗鞍あたりにでも遠出してみようかと思ったりしていたのだけれど、残念ながら不安定な天候のためにあきらめて、ここならこの天気でもそこそこ楽しめるだろうと思って、奈良の大和三山へ行くことにした。

スタートは畝傍御陵前を午前9時とゆっくりめだった。

駅前の道を真っ直ぐ西に向かう。

一旦、神武天皇陵へ。

畝傍山への登り口がよくわからなくて、道標の無い踏み跡を適当に南に向かった。

あまり人が通らない登山道のようだが、こういう場所は市街地のすぐそばだけれど自然林が残されているので気持ちいい。

山頂(198.5m)には人がいたけれど、静かで清らかな感じ。

金剛山の上部は雲がかかっている。

せっかくなので橿原神宮へ。

お次はしばらく車道を走って、甘樫丘へ。

展望台からの畝傍山は意外と遠くに見える。後ろは二上山。

稜線(?)を縦断して南側に下りて、またしばらく車道を走って石舞台古墳へ。

入場料 250 円を払って入ってきた。

休憩所のベンチに腰掛けていなりずし休憩。

県道を北上して岡寺へ寄ったけれど、ここは入り口まで。

さらに北上して、つい先日、花の講座の下見に来た八釣地区を再度探索。しかし新発見は無かった。

次なる目標は天香具山だが、地図を見誤っていて変な所をウロウロしてしまった。

地元の人に道を尋ねて、ようやく山の麓に近づいてきた。

道標の無い道を適当に行ったら、公園のような場所に山頂への道標が立っているのに出会った。

天香具山の山頂(152m)も静かだった。山頂の國常立(くにとこたち)神社。

麓には天香具山神社。

さらに天岩戸神社。

また車道を走って耳成山を目指すが、雨が降り出してきた。車道も歩道の無い狭くて交通量の多い道で、一気に気分が憂鬱になってきた。

次第に本降りになってきたので、道路脇の畑のあぜ道に入って、雨具を上下とも羽織った。

藤原宮跡はただの広場という感じ。

この車道を走り続けるのはたまらないと思って、畑のあぜ道を適当に北上することにした。

耳成山までは JR と近鉄を越えなければならず、交通量の多い道も渡らなければならないので、右に行ったり左に行ったりを繰り返すことになった。

ようやく耳成山がすぐそばに近づいてきた。雨も止んできた。

耳成山の山頂(139.3m)は三角点はあったものの、残念ながら眺望はまったく無かった。

静かな山を後にして、耳成山を振り返りながら大和八木駅に向かった。

午後2時 35 分に大和八木駅に到着。

終わってみればなかなか楽しい行程だった。

何よりも良かったのは、思いのほか人が少なかったこと。

季節と天候のせいもあったと思うけれど、休日にこれほどの観光スポットめぐりがこんなに静かにできるとは思ってもみなかった。

このところたて続けに奈良に来ている。

京都人としてはちょっと悔しい気持ちがあるけれど、日本の歴史や文化の源はやはり奈良(大和)だと思う。

たまにはこういうのもいいものだと感じた。

歴史の勉強をして、予備知識をしっかり持って再訪したいと思う。

競技場練習会

今日は競技場で今年最初の正規練習会で、メニューは 3000m + 2000m + 1000m のレペティションだった。

練習メニューはペース走、ビルドアップ、変化走、インターバル、レペティションというのが基本パターンだが、私がもっとも苦手なのがレペティション。

本練習開始直前までこれをやるかどうか迷っていた。

でも最後にはせっかく練習会に来たので、ここでしかできないことをやるべきと思って、覚悟を決めてスタートした。

最初の 1000m は 4’28″。思ったよりいいタイムで通過した。

このままは続かないと身体が感じたのか、次は 4’36″。

最後はちょっと頑張って 4’25” で終えた。

最後の 1000m はこういうペースに少し身体が馴染んできたような感じがした。やはりやってみるものだ。

10 分ほど休憩して、次の 1000m は 4’21″。なかなかいい感じ。

しかしさすがにこれは続かず、次は 4’26″。そんなに悪くない。

最後の 1000m は 4’15” くらいでいければと思ってスタートしたが、久しぶりの苦しさを味わって、4’07” で終えることができた。

先日の早朝練習会もそうだったけれど、うまくリズムに乗ってペースを上げていければ、まだこれくらいは走れるということなのだろう。

以前のようにこういう練習を毎週繰り返していければいいのだけれど、残念ながら来週、再来週の練習会は山の仕事のために参加できない。

当面、ロードレースに出る予定は無いので、これでいいのだろうと思っている。

稲村ヶ岳

先月の八経ガ岳が非常に快適だったので、年始も大峰に行こうと決めていた。

計画は観音峯登山口から観音峯、稲村ヶ岳、山上ヶ岳、余裕があれば大天井ヶ岳まで行って洞川に下ろうというもの。

ヤマレコを調べたら年末に軽いシューズでこのあたりを周回している記録があったので、これなら今回もトレランシューズで行けると判断した。ただしプチラッセルを想定して HOKA ではなくて Salomon のゴアテックスのシューズにした。

昨日、先月と同様に3時に起きて3時半発。高速は京阪奈道路を使った。

道路状況は非常にスムーズで、時間的には先月とほぼ同じなのに高速料金は激安。途中のコンビニで朝食のうどんを食べ、そしてコーヒーを飲んで、6時過ぎに観音峯登山口の駐車場に到着した。車は1台も停まっていなかった。

ウエアは先月とほぼ同じだが、下はフリースのパンツの下にタイツを履いて、6時半に出発した。

駐車場のそばにかかった橋を渡って登山道に入る。

いきなりダイトレのような木道が始まる。ダイトレよりもひどくて、土が流れて障害物になっている状態。こういう木道を登山道でしばしば見かけるけれど、どうしてこんな作り方をするのかまったく理解できない。何年か経てば土が流れてこうなるのは作る前からわかるはずだ。

気温は高めで、タイツが暑い。

来る途中で一時降っていた雨はおさまっているけれど、天気はいまひとつの感じ。大峰と言えば雨というくらい多雨の地域なので、雨が降っていないだけでもまだマシかも知れない。

夜が明けて展望台に到着したが、展望はまったく無し。

標高 1,000m を越えると雪が増えてくる。

雪の量は先月とさほど変わらないけれど、雪質はまったく違う。先月は新雪でやわらかくて、あまり滑らない雪質だったけれど、今日は何度か融雪と凍結を繰り返したような雪質で、堅くて滑りやすい。早々にチェーンスパイクの登場になるだろう。

7時 45 分に観音峯(1347.7m)に到着した。三角点があるけれど、ほんのちょっとしたでっぱり程度。

またすぐに登りになり、8時 11 分に三ツ塚(1380m)に到着した。

そろそろ寒くなってきたのでここで帽子をかぶってジャケットの上を羽織って、ついでにチェーンスパイクを装着した。

ここから法力峠までは下りが多かったので、スパイクの着用は正解だった。

出発して2時間少々で法力峠に到着。ここで稲村ヶ岳への一般路の洞川からの道と合流する。

緩い上り勾配の道で、右側が谷になっている。部分的には鎖があったり、若干注意が必要な箇所もある。

ここで今日初めて二人パーティに出会った。

稲村ヶ岳山荘のある山上辻には9時半に到着した。出発してちょうど3時間だった。

風が強くなってきたのでトイレの陰で雨具のパンツを履いて、黒豆パンを半分食べた。稲村ヶ岳への稜線はかなり風が強そうだ。

西風が強くて、道が稜線の西側になると横風がまともに吹き付ける。木の枝に付いた霧氷の氷が風で飛ばされてきて顔に当たって痛い。完全な冬山の雰囲気になってきた。

道も思ったより険しくなってきた。稜線の東側に入って強風からは解放されたが、左側が切れた斜面のトラバースが続く。

これはもう完全にアイゼン、ピッケルの世界だ。しかし稲村ヶ岳のピークはもうすぐそこ。

稲村ヶ岳(1726m)には 10 時過ぎに到着した。ちょうど若い男性が一人おられた。展望台がしつらえられていて、風情が無い。

展望が無いので近くの樹氷。

稲村ヶ岳は山上ヶ岳(1719m)より少し高いので、今日の最高標高点。

下りに備えてポールを出した。

ポールのおかげで下りは意外と楽だった。

山上辻に戻って、山上ヶ岳へ向かう。

標高差は少ないので淡々と行けるのではないかと思っていたが、登山道の左側(北側)が意外と切れていて、不安定な斜面のトラバースが続く。

ちょとしたルンゼ状の所では流れてきた雪でトレースも消えていたりする。おそらく今日はこれまで誰も歩いていない。

これはもう完全にアイゼン、ピッケルの世界だ。チェーンスパイクではツァッケが小さいので雪面にしっかり食い込んでくれない。おまけに腕の支えは細いトレランポール。滑落停止には使い物にならない。

敗退という言葉が頭に浮かんだけれど、これまでに越えてきた所をまた引き返すのも楽ではない。

雪がかぶっているので谷側の足元がどこまで地面なのかはっきりせず、ぐっと体重を乗せると崩れるというようなことが何度かあって、そのたびに肝を冷やした。

何とか山上ヶ岳までは行って、そこからは最短距離で洞川へ下ろうと思った。

そうこうしていると斜面に氷が出てきた。何とか雪の部分をつないでキックステップで足元を固めながら慎重に通過した。

位置を確認すると山上辻から山上ヶ岳への中間点くらいだ。まだまだ先は長い。

そして小さなリッジを越えて右側に回り込んだ時、目の前に絶望的な斜面が現れた。

この真ん中の氷の部分は今日の装備ではもはや通過不可能と思った。アイゼン、ピッケルの装備でも楽では無い。

覚悟を決めて戻るしかない。

この正月には関東だったかで凍った沢を滑落して男性が二人亡くなっている。同じ過ちをやるわけにはいかない。

とくかく慎重に、慎重に、一歩一歩足元を踏み固めて下った。下りは登りより難しい。

そろそろ危険地帯が終わろうかという頃、稲村ヶ岳の山頂で出会った男性がこちらに向かって来たので、敗退してきたと伝えた。

彼はアイゼンはまともなものを履いていたと思うが、ピッケルは持っていなかったように思う。ポールを両手に持っていた。無事に通過できただろうか。

稲村ヶ岳山荘でちょっと食べようと思って小さな休憩スペースに入ったら、親子のような二人が食事していたので、地図を確認しただけでそそくさと退散した。

法力峠で腰を下ろしてゆっくりしていたところ、何と観音峯の方向から単独行の男性が下りてきた。せっかく一人でゆっくりしていたのに・・・。

しかもすぐそばにザックを置いて、私が見ている地図をのぞき込んでくる。

この人、地図は持っていないの???

何やらスマホをいじっている。

どうも山上ヶ岳を越えて南の方へ向かうつもりらしい。

もう午後1時に近いというのにどういうつもりなのかと思ったけれど、荷物がわりと大きかったのでテント山行なのだろう。

ここからは来た道ではなく、洞川へ下ることにした。

何となくモヤモヤした気持ちを心の底でころがしながら、単調な道を下った。

母公堂へ下ると早く車道に出てしまうので、五代松鍾乳洞の方へ下る。

五代松鍾乳洞は冬場は公開されていないらしい。

午後1時半に登山道入り口に下り立った。

洞川温泉は初めて来た。

正月だと言うのにこの閑散とした街並みは何??。みやげ物店もほとんど閉まっている。

温泉街のはずれからはみたらい渓谷遊歩道を歩く。

駐車場に戻ってきたのは午後2時半過ぎだった。

大峰の冬は甘くは無かった。

久しぶりにかなり本気でビビッた。

これくらいのことは乗り越えないと山に行った意味が無いと思っていた時期もあったけれど、もうそういうのは卒業した。

ただ、私にとって魅力的な山の風景は、きれいな花の咲くお花畑ではなくて、岩と雪の世界だ。

今日のルートにしても、天気が良くて雪が少し緩んでいれば、何と言うこともない雪山ハイクの世界だ。

もう少しコンディションをきっちりと判断して、ぜひまた再訪したいと思う。

新春早朝練習会

今日は恒例の新春早朝練習会で、まだ暗い中、山田池6時集合に向けて家を出た。

これに参加するのは2年ぶり。昨年はまだヘルニア手術から十分に癒えていなかった。

5年ほど前の初回は参加者がたった3名だったけれど、次第に定着してきたのか、今日は少し遅れてきた人を含めると 10 人ほど集まった。

体操も無しに6時過ぎにスタート。キロ6分くらいのペース。

散歩の人はすでにおられるけれど、こんな時間に一人で走っている人が何人かいるのにはちょっとびっくりした。まだ真っ暗だ。

足元がはっきりしないので、広い道が続く最も大回りのコースを行った。

予想通り、ペースは徐々に上がってきた。いつまで着いていけるか。

南側のエリアにちょっとした丘があって、日の出のタイミングでそこへ行こうということになった。

大回り約 3.1km のコースの4周目でこの丘の周りを周回して時間調整して、ちょうど日の出の7時 18 分くらいに丘の上に登った。

4周目に入るとペースは一段と上がって、緩い下りではキロ4分半くらいになった。今の私にとってはほとんどインターバルのようなペースだが、何とか日の出までは着いていこうと頑張った。

天気も良く、東側の京田辺のあたりから上る日の出は美しかった。

ここからスタート地点まで戻って、私はこのあと1周、何人かは2周行った。

8時頃に終了して、リーダーに御神酒をふるまってもらって、また家まで走って帰った。

家に帰ったのは8時半。約 25km の早朝ランだった。

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

ここ2年ほどこだわってきた UTMF が不完全燃焼で終わり、おまけに今年は開催されないことになった。

ロードレースは2年前の篠山マラソンを 33km でリタイアしたのを最後に、ほとんど引退状態。

そうは言っても身体が動かないわけではないし、意欲を完全に失ったわけでもない。

登山のトレーニングのつもりで淀川でジョギングを始めたのは 29 歳の時。

いやになればいつでも辞めようという軽い気持ちで始めたのが良かったのか、思いがけずタイムが伸びて、その後3年くらいは山へはまったく行かずにランニングに集中した。

おかげでテレビの向こう側の世界だった別大マラソン(その当時は出場資格が2時間45分だった)にも3回出場できた。その後、出場資格が2時間40分になって出られなくなってしまったけれど、いつの間にやら半分市民マラソンみたいになってがっかりしている。

久しぶりに山へ行ったらやはりマラソンで体力がついたのか、そこそこのレベルの人達ともさほど見劣りしないくらいに歩けるようになっていた。

そこで、若い頃は手の届かない憧れでしかなかった岩登りや冬山の世界に入って行った。

そうは言ってもやはりメインはマラソン。マラソンのスケジュールの合間に山へ行くという感じだった。

夏はマラソンはオフシーズンなので、夏期休暇を利用して(さらに有給休暇をくっつけて)キリマンジャロやモンブラン、マッターホルンなどに出かけた。

しかし三十台の終盤になるとマラソンの力が落ちてきて、さらに結婚 10 年目にして子供を持って、嫁がフルタイムで働いているので家事育児を分担せざるを得ず、四十台になるとマラソンは続けてはいたものの、危険を伴う登山からは離れた。

49 歳までは何とかフルで3時間を切れていたけれど、50 歳を迎えてから坂道を転がるように走力が落ちた。今から考えれば男性更年期症状だったのかも知れないと思ったりしている。

四十代の後半あたりから山スキーに行っていたので(この頃もまだメインはマラソンだった)、そちらに軸足を移そうと思ったりもしたのだけれど、しばらくレースから離れているとまたもう一度思い切り走りたいという気持ちが頭をもたげてきた。

五十代半ばにしてスピード練習を再開してみたけれど、もはやサブスリーというような目標が非現実的になってしまっては、一人でそういう練習を続けることはできないと感じた。

ちょうどそんな時、地元の陸上クラブの案内を見つけた。

このクラブはそれ以前からよく知っていた。マスターズの記録会などで誘いを受けることもあったが(その当時のクラブの会長さんの家がわりと近くだった)、とにかくレベルの高いクラブだったので、自分がいられるような場所ではないと思っていた。

しかしその案内には「初心者、女性歓迎」と書いてあったので、それならと思って思い切って行ってみることにした。

上級者はさすがのレベルだったけれど、私と同じくらいや少し下くらいのレベルの人もそれなりにはおられたので、あまり気負わずに入って行くことができた。

クラブの練習会は楽しかった。陸上競技場を走るのは記録会の時くらいしかなかったので、毎週のように競技場のトラックを走れるのは気持ち良かった。夏場のナイターも楽しみだった。

クラブに入ってからの3年間くらいは、自分でもこの歳になってよくこれだけ走れるなと思うくらい走った。

年間の走行距離は 5,000km を越えて、月間 500km を越えた月も何度かあった。三十代半ばの全盛期の走り込み期には月間 650km くらい走っていたけれど、まさか五十代半ばになってここまで走れるとは思わなかった。

しかしながら結果はいささか期待はずれだった。

最初の半年くらいでトラックの 5,000m で 19 分台、ハーフマラソンで1時間 29 分台まではいったものの、フルでは 50 歳を過ぎてからの凋落傾向に歯止めがかからず、もはや限界と考えざるを得なかった。

ちょうどそんな頃、登山教室の随行の仕事が舞い込んできた。長年所属している山岳会で一緒だった方が講師をされていた。

私が登山を始めたのは中学生の時で、年数で言えば相当なものだけれど、実は中身はそれほどではない。

それに山岳会で積極的に活動していた頃は日帰りで近場に行くのはクライミングばかりで、京阪神や奈良の山はあまり行ったことが無かった。

そんなわけで、随行の仕事で近場の山にいろいろ行けるのは自分にとっても新鮮で楽しかった。と言うか、今でも楽しい。

まさか趣味の登山でアルバイトができるようになるなんて、思ってもみなかった。私自身は他人を指導できるほどの技術や知識は無いので、講師やガイドのような仕事は勤まらないので、随行という立場は非常に都合が良かった。

近場の山の知識が増えたおかげで、それまでは生駒や六甲、京都一周トレイル、ダイトレのようなコースしか思い浮かばなかったトレイルのコースも、ヴァリエーションが増えて楽しくなった。

UTMF も久しぶりにワクワクするイベントだった。

マラソンを始めた頃は定期購読していたランナーズ誌も、大会の情報収集やエントリーがネットでできるようになってからは読まなくなって、第1回の頃は UTMF の事はまったく知らなかった。

ちょうどロードレースに対する意欲が減退してきている時期に UTMF に出会ったので、まさに渡りに舟という感じだった。

しかしそれももう終わってしまった。

2年ちょっと前の加古川マラソンを3時間 43 分くらいで走った時、久しぶりに最後までしっかり走れた満足感はあったものの、もう3時間半も切れないと思ったし、今さら3時間半を目標にマラソンの練習をやろうという気分にはなれなかった。

トレイルではビッグ大会でしばしば雨に遭って、ぬかるみで滑ってどろどろになったり、水たまりをスネまで水に浸かって走ることに対して、ばかばかしいとしか感じられなかった。

そんな中で充実感や満足感が感じられるのは自分で設定した山のロングコースを完走(完歩)した時だった。

かつてそこそこ山に行っていた頃はごく限られた対象の地域にしか行っていないので、今の自分にとって魅力的な山はまだ至る所に残っている。

今さらかつてはただのジョギングだった3時間半というようなタイムを目標にマラソンの練習をするよりも、未知の山に出かける方がよっぽど充実していると思う。

それに残された時間はもうそんなに多くはない。

ただ、自分で納得できるレベルの山行をやるためにはそれなりの体力を維持することが必要なので、たまには限界近くまで追い込むような走りもやらなければならない。

ということで、今年は軸足を山に移そうと思っている。

そんなわけでブログのタイトルを変更しました。

山田池練習会

今日は今年最後の練習会。

このところ練習会への参加頻度が一段と下がって、月に一度か二度くらいになってしまっている。おまけに練習の質まで落ちて、普通のジョグに毛が生えたくらいのレベル。

それでも行かないよりはマシと思って、山田池へ出かけた。

このところ練習会ではいつも単独走で、誰かと一緒に走ってペースを維持しようというような気持ちがもはや無いので、今日も勝手に一人で走り出した。

1周約 2.4km のコースを1周目は 14 分ちょっと。

ラップは気にせずに走っていたが、自然と1周あたり 10 秒から 15 秒くらいペースが上がっていて、最後の6周目はちょっと頑張って 12’25” で走り終えた。

ほんの2年ほど前までは1周 12’25” というペースは入りのアップか、ペースダウンしたラストのペースくらいだったが、もはやこのペースで周回を重ねることはできない。

ここ何年かは加齢のせいか、ペースアップしようと思っても身体がブレーキをかけてしまうような感覚をしばしば感じるようになっているけれど、最近は特にそれを強く感じる。

タイムを狙うのであればそこを乗り越えていかなければならないのだけれど、今はこれで十分という感じ。

これ以上やると走ることが苦痛になってしまいそうなので、そこまではやりたくない。

できるだけいつまでも楽しく走り続けたいと思っている。

UTMF 2017

予想されたことではあるけれど、UTMF 2017 の開催見送りが発表された。

2012 年の第1回大会から 2014 年までは春の開催だったが、山地での夜間の冷え込みの厳しさなどから 2015 年から9月末の開催になった。

この時期は台風の影響などの天候に対する懸念が当初からあったけれど、はからずもそれがこの2年は的中してしまった。

天候は誰にも制御できないので結果論と言えば結果論ではあるけれど、想定内の結果ではあった。海外のトレランサイトでも「UTMF は春の開催に戻るだろう」というコメントは昨年から散見されていた。

個人的にはもう UTMF を目指すことは無いと思ってはいたけれど、いざこういう結果になると一抹の寂しさは感じざるを得ない。

今年の大会が消化不良で終わったあと、ポイント取得を目的にどこかの大会に参加しようかと思う気持ちもまったく無かったわけではないし、STY にエントリーしようかという考えも多少はあった。

何とか自分の気持ちに決着をつけようと少しあがいていた。

しかしこれでもうすっきりした。

2年後の UTMF を目指すなんてもはや考えられない。

マラソンで結果を出すという目標を失ってさまよっていた時、UTMF という思いがけない目標に出会えたことは幸せだった。

UTMF 2015 の参加権を得たときはかつて別大マラソン完走を目指していた頃の気持ちを思い出した。

ただ、気持ちは戻っても身体は思うように反応してくれなかった。

それでも大きな目標を持って過ごす日々はひと味違って充実していたし、UTMF という目標があったからこそ実現できた山行もいくつかあった。

夢を見させてくれた UTMF には感謝したいし、世界に誇れる大会として今後も続けてもらいたいと思う。

堂屋敷、六個山

昨日の随行は箕面の堂屋敷と六個山だった。

箕面の山並みは家の近くから見えていて、これまでも興味を持ったことはあったけれど、いざ地図を開けると標高も低くてゴルフ場や車道が多く、なかなか出かける機会がなかった。

東海自然歩道を走ろうと思って箕面からスタートしたのはもう 20 年くらい前のこと。おそらく箕面に来るのはそれ以来だと思う。

朝の9時半、阪急の箕面駅から出発した。快晴で絶好の登山日和。

さすがに人気の観光地だけあって、先月の貴船と同様に朝から観光客が多い。しかし貴船と違うのは、こんな場所を走るジョガーが結構いること。

しばらく車道(と言っても車が走れるのは駅に近いあたりだけ)を歩いて、箕面の滝へ。

個人的には滝よりもその右上にあった壁の方が気になった。

この後もしばらく車道を歩いて、ようやく登山道に入った。このあたりは自然歩道が整備されているらしい。

天上ヶ岳の山頂へは行かずに役行者の碑に向かう。

役行者はここで昇天されたらしい。

ややこしい道を辿ってちょうどお昼に堂屋敷(553.2m)に到着した。

それにしてもこのあたりの道はややこしい。ポイントには標識が立っているけれど、一人ではとても来られない。

昼食後はほんのわずかで車道に出た。

車道を 15 分ほど歩いてまた山道へ。

大きなケヤキの木。

なかなかいい雰囲気。

と思ったらすぐ横がゴルフ場だった。高いネットが無いのでミスショットの玉が飛んでくるのではないかと心配してしまう。

よくわからない分岐を何度か通って、ひと登りして六個山(395m)に到着した。

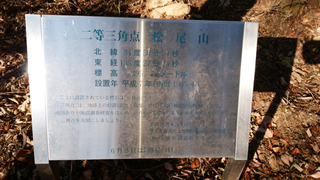

何故か三角点の表記は松尾山となっている。

途中に開けた展望箇所があったけれど、山頂は木がちょっとじゃま。これは大阪市内方向。うっすらとアベノハルカスが見えていた。

最後は車道を 30 分ほど歩いてまた箕面駅に戻った。

日曜日なので寄り道は一切無しで、梅田の地下街も足早に通り抜けた。

これで今年の随行はおしまい。

何とか大きなトラブルも無く終えることができたので、ちょっとほっとしている。