6/28(金)は先日、目国内岳だけで終わったコースを再挑戦しようと思った。

長丁場になるので6時過ぎに新見峠の登山口に来た。今日は一番乗り。

6時20分に出発した。今日は最初からポールを出した。

昨日の雨のせいか道がぬかるんでいる。

雑草で足元が濡れるので雨具のパンツを着用した。

出発して45分ほどで前目国内岳(980.5m)。

岩の門を通過。

オトギリソウ。

チシマフウロ。

標識がかかっていたが判読不可能。

天候が回復してきて目国内岳の山頂部が望めた。

山頂はパスして先に進む。目国内から先に行くと道が荒れてきた。多分、歩く人が少ないのだろう。一部、濃いヤブ。雨具のパンツを脱がなくてよかった。

しばらく下りだが、倒木や大きな岩などで歩きにくい。またここに戻ってくるのかと思うと憂鬱になる。

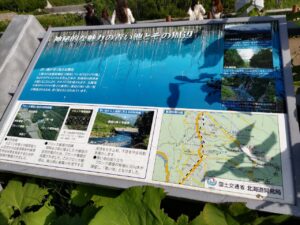

40分ほど下るとパンケメクンナイ湿原が見えてきた。

ほどなく湿原に出た。桃源郷のような場所。ただし足元がぐちゅぐちゅなので要注意。

ハクサンチドリ。

パンケ目国内川の源頭の沼。

アヤメ。

ミヤマキンバイ。

湿原を越えて斜面を登ると岩内岳が見えてきた。もういらないだろうと思って雨具のパンツを脱いだ。

さらに進むとなぜかこのあたりだけササが刈られて道が整備されていた。

ようやく岩内岳への分岐まで来た。

あと少し。

10時4分、岩内岳山頂(1085m)に到着した。

足元には日本海。

山頂からのパノラマ。

雷電山方面。

目国内岳も心なしか遠く見える。

出発してから4時間弱。雷電山まで行くと往復であと3時間くらいはかかると思うので、ここを今日の最終到達地点にする。ゆっくりとおにぎり休憩。

カラマツソウ。

あの荒れた道は登り返しの方が歩きやすかった。

思ったよりすんなり戻ってこられたので目国内岳の山頂に寄っておく。

ここも山頂部は岩岩。

目国内岳山頂(1220m)。

岩内岳を振り返る。右奥。

前目国内岳でチョコバー休憩。

2時ちょっと過ぎに新見峠に戻ってきた。

今日も綺羅乃湯から倶知安のマックスバリュ、そしてニセコの道の駅というコースで今回の最後の夜を過ごした。