久しぶりに雪の山道を歩いてみたいと思って、手頃なコースがないかと京都北山の新しい登山地図を買って眺めていた。

そこで思いついたのがこのコース。

叡山電鉄の二ノ瀬駅をスタートして、二ノ瀬ユリを辿って滝谷峠へ。さらに稜線を芹生峠まで行って、車道で一旦芹生へ下って、林道を登り返して旧花脊峠へ。ここから稜線伝いに鞍馬山を経由して貴船口駅までというもの。

二ノ瀬ユリや滝谷峠は中学、高校の頃に何度か歩いているが、もう 40 年以上前のことで、実質的には初めてのコースと言ってもいいくらいだ。

二ノ瀬駅で下車したのは私だけ。

電車の中にワカンを持った人がいたので、そんなに雪があるのかとちょっとおどろいたが、このあたりはまだ雪はまったく無い。

8時 15 分にスタートして、線路を渡ってすぐに右に折れて、ユリ道に入った。

適度な登りがずっと続くので非常に歩きやすい。さすがに無雪期のこのあたりのハイキングの人気ルートだ。気分が良くて思わず歓声が出る。

標高が 500m を越えるとちらほらと雪が出てきた。

40 分ほど行くと樋ノ水峠への分かれに来た。地形図の道よりは少し手前だが、道標はしっかりしている。

貴船山へ登るにはユリ道から少しそれなければならないので、道標に従って樋ノ水峠へ向かう。

少し行くと樋ノ水峠に到着。ここからはほぼ北に向かって貴船山を目指す。

踏み跡は少ししか無いが、古いテープを頼りに貴船山(699.8m)に到着した。スタートして1時間少々。

このあたりの道は登山地図と地形図で異なっていて、実際にどうなっているのかは歩いてみないとわからない。

登山地図には無いが、地形図には樋ノ水峠に戻らずにユリ道に合流できる道が書かれているので、その方向へ進んでみた。案の定、古いテープを発見。

このあたりまで来ると足元はかなり雪に覆われていて道がわかりにくいが、かすかな踏み跡もある。

テープに導かれて地形図の貴船山(716m)のすぐ手前でユリ道に合流した。

地形図の貴船山は石が積まれているだけ。

このあたりまで来ると足元はほぼ完全に雪。

天気は期待したほどの晴れにはならないが、おかげで汗をかかずに快調に歩ける。

展望も無いので淡々と進んで、9時 55 分に滝谷峠に到着した。

ここから芹生峠へは地形図には道が無いが、かなり新しい踏み跡が延びていた。単独行のように見える。

ジャンクションピークでジェルを補給。

芹生峠には 10 時 33 分に到着した。

ここから旧花脊峠へ稜線伝いに道が無いかと期待していたが、それらしい道は見あたらない。無雪期なら強引に稜線伝いに行くこともできるかも知れないが、今日のコンディションだと結構なラッセルを強いられそうなので、無難に車道で芹生に下りることにした。

芹生の里は京北十景ということになっているらしい。

人の気配はまったく無し。

旧花脊峠への林道は期待に反して除雪されていなかった。

最初のうちは何日か前のトレースが残っていたが、このトレースは登山者ではなくて仕事の人のものだったようで、途中で横にそれてしまっていた。そこからは想定外の単独ラッセル!!。

中途半端な堅さの雪で、表面は少し堅いものの、体重をかけると足がもぐる。おおむねスネくらいの深さで、一歩一歩力を入れて歩かなければならない。泣きたい気分だが、山深いのでエスケープしてバス道に出ることもできない。

朝、電車で見かけたワカンを持った人は、どこかでこういう道を歩いているのだろうか。スキーなら何の問題も無く歩ける道なのだが。

足跡はウサギだけ。

自分で選んだ道なので仕方ない。小一時間のアルバイトで、ようやく旧花脊峠へ到着した。

11 時 55 分。今日初めて腰を下ろしてあたたかいお茶を飲んで、おにぎりを食べる。

合流した道にはトレースが残っていたので、ほっとした。

10 分ほどの休憩で腰を上げる。

ここからの予定ルートは登山地図には道が書かれていない。しかし少なくとも鞍馬までは道があるはずだ。

林道で鞍馬の車道に向かう道を分けて、稜線伝いに行く方向を見ると、何と通行禁止の看板が出ている。

しかしこんなものは無視して行くしかない。トレースも残っている。

まるでハイウェイのような立派な道だ。

なぜ通行禁止なのかさっぱりわからない。

今日のコースはほとんど展望が無いが、比叡山が望める場所があった。

無雪期ならつまらなさそうな単調な道を南下して、13 時 15 分に鞍馬山(584m)へ到着した。

さらに下ると祠と池。

さらに下ると貴船と鞍馬を結ぶ道に合流した。今日、初めて人に出会った。

ここからは登山地図にも地形図にも無い道を行く予定。かつてはあったはずで、稜線伝いに貴船口駅へ向かう。

まず南へ向かうと大杉権現社。

しかしここから先がわからない。一度は参道を周回してしまった。

gps で方向を見当をつけて、柵をまたいで踏み跡らしき道を下る。もはや廃道状態だ。

しばらく行くと本来のルートから西にはずれてきた。

ちょっとうろうろしてみたがそれらしい踏み跡はまったく見あたらず、戻るのもシャクなので、どうせ貴船川のどこかに下りるだろうと適当に下った。

スギの植林で、随分昔に伐採されてそのまま放置されて、コケまみれになっている木がたくさんある。かつては人の手が入っていたはずだ。

徐々に傾斜が急になって、慎重に下ったら、貴船川の川岸に降り立った。

対岸は車道だが、問題はどこで川を渡るか。このあたりに橋は無いので、適当な渡渉地点を見つけて渡るしかない。

少しうろうろして、最後は覚悟を決めて流れの中を強行突破することにした。なまじ石を飛んでなんてことをやろうとすると、転倒して全身ずぶ濡れになりかねない。

流れが浅そうな場所を選んで、ばしゃばしゃと渡った。

ずいぶん貴船寄りに下りてしまったようで、料理旅館の前を通って車道をすたこらと歩き、2時半に貴船口駅にゴールした。

ここから鞍馬へ向かう道が残っているのかどうか確認したかったが、ちょうど電車の時間がせまっていたので、早く帰ることにした。

無事終わってみれば、旧花脊峠へのラッセルも貴重な体験だった。おそらくあれのおかげで今日の山行は長く記憶に残ることになるだろう。

この時期に北山を歩くのはいつ以来か思い出せないくらいだが、楽しくて充実した一日だった。

カテゴリー: 登山

音羽山

今日は登山教室の随行で、京都と滋賀の県境にある音羽山へ行ってきた。

コースの前半は東海自然歩道で、ずいぶん以前に一度通ったことがあるのだが、もはやまったく記憶は残っていなかった。

スタートは京津線の大谷駅。旧東海道を少し歩くと蝉丸神社。少し小雨がぱらついてきた。

もう少し行くと逢坂の関の跡。

ここで1号線を渡って、東海自然歩道へ合流する。1号線を渡る歩道橋は一昨年の台風の影響で渡れなくなっているらしい。

ここから音羽山までの道のりはなかなか登りごたえのある道が続く。階段が多くていささかうんざりする。

不安定な天候で気温も低く、薄いジャケットを上に羽織って歩く。部分的に雪の残っている場所もある。

歩き出して2時間ほどで音羽山(593m)の山頂へ到着。

朝よりは少し展望が開けてきて、京都市内と西山方面が望める。

北東方向はびわ湖。比叡山や比良はガスがかかって見えない。

ここには第二次大戦の時に高射砲の砲台があったそうで、台座の一部が今も残っている。

昼食を取って、少し南下してから東海自然歩道と分かれて牛尾観音へ向かう。

この本堂のすぐ下の斜面は一昨年の台風で崩壊していて、大きくえぐられている。

音羽川も濁流のなごりがまだいたるところに残っている。

音羽川沿いに車道を下って行くと、音羽の滝。

そして蛙岩。

そのあとは白石神社を参拝。

本殿横にはご神体の巨岩が。

この巨岩を持ち去ろうとした輩がいたようで、岩の上部にはいくつか穴があいている。

名神高速をくぐって追分へ。追分は髭茶屋追分もしくは山科追分とも呼ばれて、東海道と大津街道(伏見街道)の分かれになっている。

ここには石の道標が建っていたのだが、近年、車の追突で折れたそうで(当て逃げ)、今は無くなっている。

また旧東海道を少し歩いて、北に分かれて京津線の追分駅にゴールとなった。

さすがに大寒で寒い日だったが、牛尾観音までは山道らしい山道を歩けて、楽しい一日だった。

稲荷山から深草トレイル

今日は登山教室の随行で京都の稲荷山から深草トレイルを歩いてきた。寒かったが、好天で展望も素晴らしかった。

JR稲荷駅に集合して、まずは伏見稲荷大社へ。私にとっては今年の初詣。

四ツ辻で京都市内を展望する。

そして稲荷山山頂の一ノ峰を参拝。

ここから南の大岩方面へ向かうが、ちょっと寄り道して二谷山(239m)で少し早めの昼食。

ここから深草トレイル(京都一周トレイル)を辿って、神社やら、

竹林やら、

を通って、名神高速をくぐって大岩神社へ向かう。

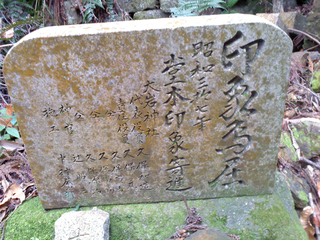

大岩神社には堂本印象画伯が寄進した大鳥居。

結核に御利益があるとのことで、昔は随分賑わったそうだが、昨今はかなり寂れている模様。あまり手入れが行き届いていない感じだ。

大岩の展望台からは大阪のあべのハルカスもはっきり見える。

愛宕方面は朝はかなり白くなっていたが、表面の雪はほとんどとけている感じ。

展望台のすぐ下には大きなソーラー発電設備が建設されていた。

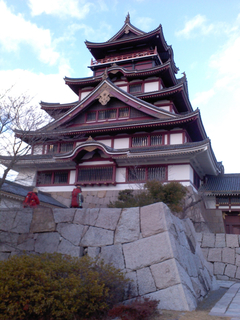

あとはずっと住宅街と公園を歩いて伏見桃山城へ。

JR桃山駅で解散して、私は京阪の伏見桃山駅まで歩いて帰ってきた。

伏見稲荷をはずれてからはまったく歩いたことの無いコースだったので、それなりに新鮮で楽しむことができた一日だった。

明智越え、高瀬山

今日は登山教室の随行で、亀岡から明智越え、高瀬山へ行ってきた。

日曜日は初心者向きのコースなので朝もゆっくりで、亀岡駅をスタートしたのは9時40分くらいだった。天気も良くて暖かくなりそう。

しばらく車道を歩いて、いよいよ山道へ。

しっかりした道標に導かれてのんびり歩く。

旧跡のような場所には案内板が設置されている。ここは峰の堂(むねんどう)。

見晴らしの良い場所で昼食。京都市内も望める。

水尾へ向かう道から分かれて、少し行くと高瀬山(341m)。三角点があるが、山の頂上という感じはしない。

このあとは尾根を忠実に南下して、保津川左岸の車道に出た。

昼頃から寒くなってきたが、3時前には保津峡駅に到着した。

これで今年の登山教室はすべて終了となった。

雪彦山

今日は登山教室の随行で播州の雪彦山へ行ってきた。かつてクライミングをやっていた頃は何度も通った山だが、一般ルートを歩くのは初めてだった。

7時半に京都を出発して、歩き始めたのは10時過ぎ。少し登るとかつて足跡を残した不行岳や地蔵岳が望めた。

登山道は思いのほか岩場が多い。

狭い隙間をずりずりとすり抜けながら、ちょうど12時頃に大天井岳に到着して昼食。

ここからはほぼ歩きやすい道で、1時15分に雪彦山三角点に到着。このあたりから雪がちらついてきた。

展望台の鉾立山ではほとんど展望がきかずに残念。

夢前川の源流に入るとナメ滝が次々と現れる。

最後は展望台へちょっと寄り道。

昔はここから地蔵や不行の正面が眺められたような記憶があるのだが、スギの木に邪魔されて地蔵は見えず。

3時40分頃、予定のルートを完徒して登山口に戻ってきた。

最後におまけでバスを停めてもらって岩場を振り返る。

なつかしの岩場を前にして、またあの気持ちが蘇ったりすると困るなと思っていたが、幸いなことにそういう気持ちにはならなかった。

このあたりの家はもうすべて空き家になっているようで、かつてはいつも下山後にビールを買っていた店ももう営業していなかった。

あの頃は遠い昔のことになってしまったという気持ちと、それでもいまだに山を続けているという気持ちが交錯して、不思議な感覚の一日だった。

三草山、多田銀銅山跡

昨日は登山教室の随行で、北摂の三草山、そして多田銀銅山跡を歩いてきた。

今日のコースは午前中は三草山の登山、午後はハイキングというメニューで、気分的には楽だ。本当はこういう時こそ注意が必要なのだが、天気も良いのでどうしても気持ちが緩む。

いつものように京都駅からバスで、亀岡経由で三草山登山口の長谷へ向かう。このあたりは日本の棚田百選に選ばれているとか。

登山口にあたる慈眼寺のそばで準備をしていたら、近所の人であろうお年寄りが三草山の歴史などを蕩々と解説してくれた。

予備知識をたっぷり入れて(私は半分くらいしか聞いていなかったが)出発。

ゼフィルスの森を通って1時間ほどで三草山(564m)に到着。頂上からの眺めは素晴らしい。

大阪市内はあべのハルカスや南港のATCなどが見える(携帯のカメラでは識別できないが)。

六甲もほぼ全景が眺められる。

下山は西の方へ。サイノカミ峠は8本の道が交差している。

南の方へ下りて、稲が刈られた後のような棚田で昼食。

そのすぐ下までバスが来てくれて、次の目的地の多田銀銅山跡へのハイキング道へ向かう。

途中で猪名川の屏風岩に立ち寄る。

かつては名勝だったようだが、今は訪れる人もあまりいないようだ。

後半戦は、南田原から多田銀銅山跡を目指す。途中、『ずり(採掘された残石が捨てられたところ)』で落ち穂拾いに励む。

私の収穫は孔雀石。

多田銀銅山跡を一通りめぐる。

立派な神社も残っている。

最後は『多田銀銅山悠久の館』で展示物を見学。係の女性が丁寧に説明してくれた。

ここは奈良の大仏のための銅を寄進したという伝承があるくらい古くから採掘されていた鉱山で、そういう時代にどうやって鉱脈を見つけていたのか不思議だったが、鉱脈のある地上は植生が独特だそうで、そういう場所にしか生えない植物、そういう植物にしか卵を産まない蝶などがあるそうで、それらを見つける専門の人たち(ヤマ師?)がいたとのこと。

文化度の低い私にはなかなか貴重な一日だった。

東山トレイル引率

某旅行会社の京都東山トレイルツアーの引率に行ってきた。少し暑すぎるくらいの好天だった。

大阪の会社の主催なので、基本は大阪からバスでの発着だったが、私はスタート地点の伏見稲荷には自宅からの直行の方がはるかに近いので、現地集合にさせていただいた。

総勢75名という大集団で、3つのグループに分けて、私は第1グループの先頭を歩く。第3グループの引率は某カルチャーセンターの登山教室で講師を努めておられる方で、いつも一緒に歩いている。

お客様の顔ぶれはおおむね登山教室の方々と同じような雰囲気だが、若干観光客的な空気が感じられる。中高年の女性がメインだが、若い女性も散見される。

9時半頃に伏見稲荷のバス駐車場を出発して、伏見稲荷は表参道から入る。ここを通るのは初めて。私はここの会社のツアーは初めてなので、ツアー会社のベテランの方にリードしていただく。

さすがに連休の好天の京都、しかも大人気の伏見稲荷ということで、大変な観光客でごったがえしている。その中を何十人もの集団を引き連れて行くのはかなり大変である。

歩き出して30分ほど、まだ石段上りの途中のあたりで早くも脱落者発生。後ろの方におられたのでどんな方かわからなかったが、おそらくそこそこの高齢の方だったようで、お一人で引き返して電車で帰られるとのこと。

本殿の参拝時間などを取りながら、おおむね1時間で四ツ辻に到着。ここでしばし休憩を取って、ようやく人混みから離れて北へ向かう。

少し前に10人ほどの集団がいたが、トレイルコースではなく東福寺方面に向かったのでほっとした。

泉涌寺への石段をゆっくり登って、来迎院で紅葉を眺めて、今熊野観音でトイレ休憩を取る。

その後しばらく住宅街を歩いて、今日初めての山道らしい山道に入る。木陰で日射しが遮られて空気が爽やかだ。グループが離れないように登りはゆっくり歩く。

火葬場への車道に出て、本日最大の注意ポイントの渋谷街道の横断。1号線から入っている車に細心の注意を払って、全員無事に渡り終えた。

もう12時近いので、そろそろ空腹を感じる人が出てきている模様だが、予定の東山山頂公園まではまだあと1時間くらいかかるだろう。

今日一番の登りの清水山への登りに入る。前の方におられる元気そうな方々はもっと速く行きたそうな感じだが、それを抑えるようにゆっくり上がる。

脱落者も無く、30分ほどで清水山山頂に到着した。みなさん、お昼が待ち遠しそうだ。ほとんどの方は大阪市内を7時過ぎに出られているので、今朝の朝食はかなり早かったはずだ。お腹も空くだろう。

第1グループと第2グループは予定通り東山山頂公園での昼食だったが、第3グループは東山山頂公園までは待ちきれない人たちが出たようで、ここで昼食にされたと後から聞いた。

東山山頂公園への滑りやすい道を少し登って、午後1時頃にようやく東山山頂公園に到着した。ようやく昼食。提供された弁当をいただいて、持ってきたお湯で暖かいお茶とコーヒーを飲んだ。

40分ほど休んで、展望台で京都市内と西方面の山々を眺めて、大日堂のさわりだけを散策して、トレイルコースへの山道に入る。あとは下りのみ。

尊勝院での紅葉はまだ少しというところだった。

後続グループとの時間調整のために粟田神社を境内まで上がって、蹴上から南禅寺に向かった。

このあたりはまた大変な人混みで、南禅寺で40分ほどの参拝時間を取ったが、私はとてもその人混みの中に入る気分になれずに、集合場所の近くの溝に腰掛けて時間をつぶした。

平安神宮そばのバス駐車場にゴールしたのは4時前で、思ったよりスムーズに行動できたようだった。

カルチャーセンターの登山教室と違って大変な人混みの中で旗を振りながら歩くなど、登山道を歩くよりはるかに大変な部分があった。観光ポイントでは見所などを質問されるようなこともあって、そういう方面の知識がほとんど無いので戸惑うこともあった。こういうツアーの引率は山登りとは違う難しさがあることを認識した。

ギャラは登山教室よりはるかに良かったので、もしまた依頼されたら行ってもいいとは思うが、ツアーガイド的なことをもっとしっかり準備しておかなければならないので、なかなか大変だと感じた。

信貴山、高安山

今日は登山教室の随行で生駒の信貴山、高安山へ行ってきた。

日曜日は初心者クラスなので、お寺や神社、展望エリアなどでゆっくりして、それでも5時前には家に帰っていた。

朝護孫子寺の下までバスで行って、10時前にスタート。もっと冷えるかと思ったが、それほどでもない。好天だ。

紅葉が美しい。

時間があるので朝護孫子寺の本堂へ上がる。

展望台からは台高などたくさんの山が望める。

山頂からはダイトレの山並みが目の前に。

高安城倉庫跡に寄り道。

昼食後は本道をはずれて高安山の三角点を踏む。ここは私は初めて。

下山も初めてのルートで、恩智越え。しっかりした道で、下りたところには恩智神社がある。

休憩だらけののんびり登山だったが、3時には恩智駅に到着した。

天気が良かったので、たまにはこんなのもいいかなと思った。

鎌ガ岳

今日は登山教室の随行で鈴鹿の鎌ガ岳へ行ってきた。

朝から気温が低く、特に午前中は西からの冷たくて強い風で、稜線歩きは寒かった。

いつものように貸し切りバスで京都から新名神を通って鈴鹿ドライブウェイへ。

新名神で思いがけない渋滞に出会ったが、事故だった。事故現場の横を通過する時に、頭から血を流した若者が救急車の横でぼぅっと立っているのが見えた。

武平峠(ぶへいとうげ)への登山口の駐車スペースは、平日だというのに満杯に近かった。

10時頃にスタートして、わずかな登りで武平峠に到着。

ここからは稜線伝いに、風化した花崗岩のザレた道を行く。西からの風が冷たい。

しかし鎌ガ岳までは近い。

シャツ2枚だけではさすがに耐えきれず、途中で雨具の上を着て、11時過ぎに鎌ガ岳(1161m)に到着した。

四日市と伊勢湾が望める。

ここからは南西方向に延びる鎌尾根を行く。

離れてみると随分険しく見えるが、実際のところはそれほどではない。足元は滑りやすいが、慎重に行けばそれほどの危険は無い。

歩いてきた鎌尾根を振り返るとこんな感じ。

途中で昼食を摂って、水沢岳(すいさわだけ 1029m 地形図では何故か宮越山となっている)を通って水沢峠へ。

ここから宮妻峡へ下りてきた。

最後の30分ほどは林道だったが、それ以外はほぼ全コース、緊張感の耐えないルートだった。

久しぶりの鈴鹿で楽しかった。

白山

無事、白山に登ってきた。予報通りの天候で展望はまったく無く、ただ頂上まで行って帰ってきただけだったが、それでも行かないよりは良かったと思う。

土曜日の5時半頃に別当出合の駐車場に着いた。着いた時は他に3台ほどの車が止まっていたが、みんなその後帰ってしまって、一人での気楽な夜になった。

久しぶりに車中でナベの一人宴会。キムチ鍋に締めはおもちで、満足してシュラフに入った。予想以上に暖かい。

今朝は3時起床。暖かい朝だった。カップうどんとおにぎり、そしてコーヒーを飲んで、4時前に出発した。

駐車場は別当出合の施設から少し下の河原に近い場所にあるので、少し登って行かなければならない。施設はすでに営業を終了しているので、人の気配はまったく無い。

真っ暗な中、吊り橋を渡っていよいよ登りに入る。久しぶりのプラブーツなので歩きにくい。雪もまったく無いので、このあたりはトレランシューズで行きたいくらいだ。

少しして右足首のあたりでヒモが当たっているように感じたので見てみたら、樹脂のベロの部分がはがれていた。さっそく経年劣化の洗礼を受ける。

4時半に中飯場を通過。5時18分に甚の助ヒュッテに到着した。人の気配はまったく無し。このあたりから雪が少し出てきた。

しばらく行くと今度は右足の具合が何かおかしいと思って見てみたら、何とソールの前の方が剥がれてきている!! これは一大事だ。予想していたとは言え、本心では何とかなるのではないかと思っていた。しかし本当に起こってしまった。

まだ登りの半分くらいしか来ていない。本来ならここで引き返すべきだが、いくら何でもそういうわけにはいかない。

いつまで持つかわからないが、とりあえずテーピングテープでつま先のあたりをぐるぐる巻きにして様子を見ることにした。

何とか行けそうと思っていたら、今度は左足も同じようにソールが剥がれてきた!! 左足もテープでぐるぐる巻きにする。

あたりがうっすらと明るくなってきて、黒ボコ岩を6時10分に通過。

弥陀ヶ原を越えて室堂への登りに入ると、道にも所々雪が出るようになってきた。テープのせいで雪の上が滑りやすい。急な部分でキックステップができないので、片手のストックともう片手はハイマツの枝を持ったりしながら何とか上がる。

室堂には6時半に到着した。

さすがにここまで来ると気温も下がってきたので、ヤッケの上を羽織る。そして最後の登りに備えてジェルを補給。

オーバー手袋をはめて、鳥居をくぐって頂上を目指す。

ガスがかかって上部の様子がまったくわからない。道は雪になったり岩が出たり。しかし雪はさほど堅くはないので、アイゼン無しでも何とか行ける。

しばらく上がると突然、風が強くなってきた。このあたりだけなのか、天候の悪化なのか、よくわからない。ただ、気温はそれほど低くはないので、冬山のような状態では無い。

強風の中を耐えて上がると、あっさりと白山奥宮の石垣に到着した。ここは風がしのげるが、取りあえず御前峰の三角点まで行っておく。7時10分だった。

御前峰の石柱で自分撮りをしたかったのだが、ここは強風が吹きさらしなので断念して、白山奥宮の石垣の陰でトライすることにした。

展望はまったく無いので、早々に下山に移る。できるだけ早く強風のエリアから脱出したい。

そう思って少し急いで下っていたら、今度はソール全体が剥がれてきた!! つま先部分のテープで何とか留まっているという感じ。しかも両足とも。そうこうするうちに小雨も落ちてきた。

何とか処置しなければならないが、こんな場所で立ち止まっての作業などできない。ごまかしごまかしで、何とか室堂まで戻ってくることができた。

ここは雨も風もしのげるので、ベンチに腰掛けてブーツの補修をして、大福モチを食べた。雨が降ってきたので、オーバーズボンもはく。

8時過ぎに室堂を出発。はたして下までブーツがもってくれるだろうか。テープ補修はすぐに緩んできて、しばしばソールがパカパカと浮く。着地の瞬間にバランスを崩しかねないので、慎重に下る。

弥陀ヶ原の上のあたりで一人で登ってくる人に出会った。今日初めて登山者に対面した。その後、黒ボコ岩に下のあたりで二人パーティにも出会った。しかし今日出会ったのはこの2パーティだけだった。

甚の助ヒュッテの上あたりでもう一度ソールの補強をする。もうテープもほとんど残っていないので、これ以上ひどくなったらソールが剥がれた状態で歩かなければならないだろう。しかしここまで来ればはだしでさえなければ何とか下山できると思う。

中飯場の下あたりでついに左足のソールが完全に崩壊!! しかし何とか歩けそうだ。堅い樹脂なので濡れた岩などは非常に滑りやすいが、注意すれば何とかなる。アンバランスなので右足のソールも剥がしてしまおうと思ったが、テープが以外としっかり貼り付いていて、取ることができなかった。

吊り橋が見えてきて、ようやくゴールがすぐそこまで近づいてきた。

10時8分、無事駐車場まで戻ってくることができた。

それにしてもこんなブーツでよく無事帰って来られたと思う。

何事も無かったので良かったものの、もし事故でも起こしていれば無謀登山と言われたに違い無い。しかしこれも経験のうち。こんな経験はやろうと思ってもできるものではない。

冬山ブーツを新調すべきかどうか、悩ましい・・・。