日曜日(5/27)は夕方から出かけなければならないので近場の半日コースということにして、2年前に一度だけトレースした交野三山を再訪することにした。

穂谷川からの交野三山。真ん中が交野山、その右が旗振山、さらにその右が竜王山。

快晴なので早く木陰に入りたかったので、第2京阪側道から国見山への登山道に入る。

登山道に入るやいなやハイカーグループに次々と追いついてしまって、いつものサイエンスヒルズからの道にしておけば良かったと思った。

今日は久しぶりに国見山を目指す。

国見山(284m)から天王山方面を望む。遠くは霞んでよく見えない。

そして交野山(341m)から大阪方面。

ゴルフ場を出て、今日は旗振山方面へ。

交野山から 15 分ほどで旗振山(344.9m)。実は交野市最高峰だけれど展望も無く、訪れる人は少ない。山名から考えるとかつては下界から山頂が見えたはず。

竹林で道がわかりにくいけれど、赤ペンキが先導してくれる。

前回は何の問題も無く竜王山まで行けたので今日はルートを入れた gps は持ってきていない。ところが突然、赤ペンキが無くなってしまった。

適当に方向を定めて進んだところ、また赤ペンキが出てきた。が、これは確かさっき歩いた道だ。何と交野の山でリングワンデリングしている。

もう一度進んだら、赤ペンキが T 字状態になっている箇所があった。ここでさっきは上る方向に進んだのだけれど、実は下る方向が正解だった。

ほどなく登り返しで、無事竜王山(321m)に到着した。

山頂の竜王石。弘法大師が雨乞いをしたという言い伝えがある。

前回は北尾根を下ったけれど、今日は南の方向に向かう。この道は初めて。

しばらく下ると下から声が聞こえてきて、しっかりした道に出会った。ちょうど出会った場所に古い鳥居があった。

この道は「かいがけの道」。古代には大和と河内を結ぶ道として賑わったらしい。

南西方向に下るとかいがけ地蔵。

石仏。

下道に下りてきた。

すぐそばには住吉神社。

車道を下ると河内磐船へ向かう車道に出た。右手に竜王山。

確かに気温は高かったけれど、これはどこで計っているのか?

第2京阪の側道に出て少し行ってからは住宅街を適当に進んで、津田のアルプラからいつもの穂谷川沿いの道で帰ってきた。

約 23km、3時間半ほどのちょっとしたお楽しみでした。

カテゴリー: トレイル

半国高山

私と同年代で若い頃に京都の北山に足を運んだ人達は、おそらくそのほとんどが「京都周辺の山々」(金久昌業著)を参考にしたことと思う。

その金久昌業(かねひさまさなり)さんが昭和 50 年代前半に書かれた著書で「北山の峠(上中下)」という3冊の本がある。

もう何十年も前に絶版になっていて今では入手困難で、ちなみにアマゾンでは古本が1冊2万円くらいで出品されている。

私は中学、高校では北山へは何度も足を運んだものの、二十歳を過ぎてからは登山の対象として興味を持つ山域では無くなっていた。30 台の頃は金毘羅の岩場へは何度も行ったけれど、山歩きの対象としてまた行くようになったのはここ数年のことだ。

そんなわけで私がこの本のことを知ったのはごく最近で、興味は持ったもののさすがに万単位のお金を払ってまで手に入れたいとは思わなかった。しかし図書館にあるということがわかって、借りて読んでみた。

わずか2週間の貸出期間で読み終えられるような軽い内容ではなく、ガイドブックという範疇をはるかに凌駕する峠の文化論だった。

何とか手元に置いてゆっくり読んでみたいと思ったけれど、ネットの中古書店でもなかなか見つからない。

そんな時、オークションで3冊 6,000 円で出品されているのを見つけた。販売時の定価は 1,900 円で若干の上乗せはあるけれど、アマゾンに比べれば極めて良心的な値段である。

入札が競合して値段が’上がっていくのを恐れたけれど、何と競合無しで 6,000 円プラス送料 510 円で落札することができた。

品質は極めて良好で、外側は若干の劣化があるのもの、中身はほとんど読まれた形跡が見あたらないくらいきれいなものだった。

京都市内から見える北山エリアから始まって、若狭湾に出るまでの約 100 の峠が取り上げられて、ルートガイドと共にそれぞれの峠の歴史が綴られている。

もはやガイドブックとしての価値はほとんど無いと思われるけれど、これらの峠たちが今どのようになっているのか、ぜひこの目で見てみたいという気持ちにかられた。

まずはその第1回として周山あたりの峠をいくつかつないで、それから懐かしの桟敷ヶ岳まで足を延ばそうと思った。

4/22 の日曜日、京都駅から周山行きのバスに乗って、杉坂口で下車した。下車したのはもちろん私一人。

橋を渡って車道の脇で準備を整えて、出発したのはすでに9時5分だった。gps のルートでは 27km くらいだったので、そんなにあわてなくても大丈夫だろうと思っていた。

すぐに未舗装の林道に入って、緩い登りをスロージョグで進む。

そして最初の目標の供御飯峠(くぐいとうげ、くごいとうげ)に向かう。この分岐に車が1台停まっていた。

次第に傾斜が急になってきて、足元も次第に荒れてきた。ほとんど歩かれていない感じ。

ところが、上から女性の声が聞こえてきた。結構な歳のお二人で、山仕事に来られているのだろうか。あの車はこの人達のものだったのか?

「供御飯峠へ行くんか?」と聞かれたので「そうです」と返事したら、「こんなとこよう知ってるなぁ」と感心された。たぶん登山者は少ないのだろう。

教えてもらった方向に登っていくが、踏み跡は不明瞭。急傾斜をジグザグに登ったら、供御飯峠に到着した。ちょうど9時半。

少し上にはお地蔵さん。きれいに整備されている。小野郷からの道の方がしっかりしているのかも。

天皇が召し上がる食べ物のことを「供御(くご)」と呼ぶらしい。貢納米を運んだ道だったのかも・・・は「北山の峠」から。

清滝川は名前に似合わず荒々しい川で、河床のすぐそばの両岸がガケになっている部分がたくさんある。道路工事技術が未熟だった時代はそういう場所に道を造ることができず、そのかわりに峠を越えて反対側に出る道が随所に造られた。そういう生活のための峠がこのあたりにはたくさんある。と言うか、峠というのはそのほとんどが生活道路として利用されてきたもので、登山者はそれを借用しているに過ぎないのだ。

しかし陸上交通が発達してからは多くの峠が忘れ去られてしまって、今や利用者のほとんどが登山者やハイカーになっている。

さて、これで稜線に上がったので、これから北の半国高山(はんごくたかやま)を目指す。

道は不明瞭な部分もあるけれど、テープマークが所々にあり、稜線を忠実に辿れば迷うことは無い。

急登をしばらく上がって、供御飯峠から40分で半国高山(670m)に到着した。

写真を撮ったら早々に出発。テープマークを追っていたら急な下りになってきて、古いロープが出てきた。北山でもこんな厳しい山があるのかとびっくりしながら下った。

標高差で 100m くらい下った頃、ふと左腕に着けた gps の画面が目に入った。何と、とんでもない方向に下っていた!! 山頂から北に向かわないといけないのに、東に下っていた。

さすがにこの急斜面の登り返しは気持ちが折れた。何とかトラバースでごまかせないかと進んでみたが斜面の傾斜がかなり急で、どうしても登ってしまう。結局元の道に戻ってしまって、山頂まで登り返すことになってしまった。約20分のタイムロス。

次なる峠の岩谷峠には10時43分に到着した。目立たない峠だった。

ここからの登り返しもなかなか厳しかった。この稜線のデコボコは標高差こそ大したことが無いけれど、結構傾斜がきつい。おかげで思ったほどペースが上がらない。

この次のピークでまたもやロストしかかったけれど、様子がおかしいと気付いて大きなロスにはならなかった。戻ってきたら古い道標が目に入ったけれど、来た時は気が付かなかった。

「北山の峠」には登場しない青谷峠。

シャクナゲ。

ようやく縁坂峠(えんざかとうげ)が見えてきた。

しかし足元は石垣があって真っ直ぐには下りられない。少し西側に回り込んで、11時半にようやく縁坂峠に到着した。

この稜線は予想以上に厳しかった。予定のルートを踏破するのはムリではないかと思い始めた。

とにかく大森の集落に向けて下る。つづら折れを10分ほど下ったら林道に出た。

集落手前に首無し地蔵。ずいぶん古いものらしい。

集落の中をジョグで進みながら、これからの行程を考えた。あまり北へ行ってしまうと雲ヶ畑に下りなければならない。ここのバス便は1日2便しかないので、何とかそれは避けたい。周山なら1日10本以上あるので、断念するなら早い方がいい。

とは言うものの、いくら何でもまだ戻るには早すぎる。茶呑峠へ直行しようかと迷ったけれど、思い直して当初の予定の伏見坂に向かった。

このあたりは京都一周トレイルの京北コースの一部になっているらしい。おかげで整備されている。とは言っても峠はこんな感じ。

このあとも一周トレイルコースを下ったけれど、コースはずっと南下していく。しかし私は北へ向かいたいのですぐそばの車道に下りたいのだけれど、ちょっとした溝があって水が流れている。濡れずに渡れそうな場所を探して、何とか車道に下り立った。

このまま車道を北上して、地図だとこのあたりが河原峠(こほろとうげ)。車道はまだ登っているのでここが峠とは思えないのだが・・・。

東俣へはここを入って行くと思うのだけれど、少し先にゲートが。

横から勝手に入って進むが、東俣への分岐がよくわからない。林道が上がっているのでそこに行ってみたらほどなく行き止まりだった。

戻ってきて少し進んだら小さな標識がころがっていた。

しかしこの先はかなりの急登で、しかも踏み跡も不明瞭。せめて茶呑峠までと思ったりもしたけれど、もう気持ちが萎えた。

ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にして、周山からのバス停に向けて戻ることにした。

しばらく車道を行く。緩い下りという好条件なのだけれど、気持ちが切れて走る気分になれない。おまけに暑い。ちょっと走ってはしばらく歩いてを繰り返して、伏見坂の南にある雲月坂に向かった。

伏見坂は一周トレイルコースなので整備されていたけれど、こちらはもはや廃道状態。2014年の登山地図には実線で書かれているけれど、ホンマかいなという感じ。

このあと踏み跡がわからなくなって適当に進んでいたら、下ってくる踏み跡に遭遇した。本当の峠は通らずに来てしまった。

さらにこの下では道が完全崩壊。横の斜面を適当に下った。

午後2時前に車道に出た。

スマホでバスの時刻を調べてみると、2時10分に周山を出るらしい。小野郷は2時20分くらいだろう。バス停までは 2km くらいなので、走れば間に合いそう。

こういう目標ができるとまた走れるもので、バス停に向かってひたすら走った。

バス停の手前に岩戸落葉神社。源氏物語のモデルになった落葉姫と関連があるとか。

2時15分に小野郷のバス停に到着した。時刻表を見たら次のバスは2時23分だった。

それにしても北山の風情は昔とは激変した。数年前から北山に再訪しだした頃から感じていた事だけれど、昔は北山と言えばササ藪だったのだけれど、そういう藪はほとんど見かけなくなってしまった。ササというのは数十年のサイクルで繁栄を繰り返すという話を聞いたこともあるので、いつの間にか枯れるサイクルに入っているのかも知れない。

「北山の峠」の写真を見ても、道の両側はほとんどササが茂っている。

実は私が北山に行かなくなった主たる要因はササ藪で、ヤブ漕ぎがいやで北山に行かなくなってしまったのだ。

その当時と比べると本当に歩きやすくなった。その代わりに木が成長して展望が遮られるようになってしまった。滝谷峠や仰木峠など、昔は眺望の名所だったのに今はその面影も無い。

おそらく私が現役で山へ行ける間にまたササ藪が復活するようなことは無いだろう。せっかくなのでまた北山にもまた目を向けたいと思っているのだけれど、交通機関が難点である。

果無山脈

3月以降は気温の上昇で、山では雪解けが一気に進んでいるらしい。

行きたい所はいろいろとあるけれど、まずは残した宿題をやり終えておかないと、すっきりした気持ちで次に向かえない。

そんなわけで、まだちょっと早いかも・・・という気持ちもあったけれど好天の期待できる予報だったので、1月に敗退した果無山脈に再挑戦することにした。

前回、車を停めたのはバス停のそばの広場だったのだけれど(休日はバスは運行していない)、勝手に停めてもいいのかどうか不安だったので、そばのキャンプ場に入ってみた。ところがそこには車やバイクが何台か止まっていて、大きなレジャーテントがいくつか張られている。

これはきっと夜は騒々しいだろうと思って、結局またバス停そばの広場の片隅に停めることにした。

前回、以外と時間がかかるということを体感したので今回は1時間早く、3時出発にした。2時に目覚ましをセットしていたのだけれど、雨音?

何と、雨が降っている。さっきトイレに起きた時は満天の星空だったのに・・・。

予想外の出来事に気持ちは大きく落ち込んだけれど、天気予報から考えると本降りになるようなことは無く、おそらくそのうちに止むだろうと思って、雨でも出発しようと開き直った。

期待通り、出発する頃には雨は止んでいたけれど、予報通りで気温が非常に低い。今回こそは軽快に行動したいと思って防寒対策は最低限度で、超ペラペラのライトジャケットとパンツ、そしてこれもペラペラの中綿ジャケットで来ている。

しかし出発してすぐに登りで、ほどなく急登になるので、そのうちに身体は暖まってくるだろうと思って、午前2時50分、ジャケットは羽織らずに出発した。しかしあまりにも寒くて、民家の前の防犯灯の明かりを借りて、ライトジャケットを羽織った。

霧雨かと思ったら雪が舞ってきた。

登山道に入ったら1月には無かったネットが設置されていて、ちょっとあわてた。

何と、まさかの雪。しかしこれは残雪ではなくて、最近下界で降った雨がこのあたりでは雪だったのだろう。

急登でも身体は暖まらないけれど、1時間10分くらいで和田ノ森(1049m)を通過。

前回、道がわからなくなってウロウロした所はそのままヤブを強引に突っ切って、和田ノ森から40分くらいで安堵山(あんどさん 1184.1m)に到着した。あまりにも寒くて、中綿ジャケットを羽織って、ビーニーをかぶった。

少し林道を歩いて、冷水山への登山道に入る。

前回3時間くらいかかった敗退地点のあたりまで2時間15分くらいで来た。5時過ぎ。ここから先は未知の領域になる。

この先、部分的には結構な急登があって、前回はあそこで敗退して正解だったと思った。

ようやく空が少し明るくなってきて、5時24分に黒尾山(1235m)を通過。このあたりが果無山脈の最高標高地域。

そして5時43分に果無山脈最高峰の冷水山(ひやみずやま 1262.3m)に到着した。

ここで気分的には往路の半分という感じ。まだまだ先は長い。

少し下ってカヤノダン(1178m)。

見晴らしのいい場所に出たら、太陽が上がっていた。6時13分。しかし日が昇っても気温はほとんど上がらない。

もう出発してから3時間以上、ジャケットを羽織った時以外はノンストップで飲まず食わずで来ているので、そろそろちょっと補給したいところなのだけれど、とにかく止まると寒い。北風が吹いていて、ゆっくりできる場所がなかなか見つからない。

このあと、ちょっと複雑な地形になって、北風が遮られるなだらかな場所に出たので、そこでぼたもち休憩にした。しかし雪があるので腰は下ろせず、冷たいお茶で流し込んで早々に出発した。

公門崩の頭(くもんつえのかしら 1155.4m)。

果無山脈の名前の由来はいくつか説があって、「山脈からは山々が果てしなく望める」というのがあるそうだけれど、実は大半が樹林帯で、眺望の開けた場所は限られている。昔はどうだったのかはわからないけれど。

その限られた場所からの大峰方面。

このあたりは地形図通りの形状で、わりと走れる部分がある。何かシャカシャカした音が耳に入るので何の音かと思ったら、ペットボトルの水が少し凍っていた。

この先、筑前タワ、ミョウガタワと進んでいたら、生足を出したトレラン二人組に出会った。ちょっとびっくりしたけれど、向こうも同じように感じていたようだ。こんな時間(8時近く)にこの場所で西に向かっていて、どういう予定なのだろうか。随分軽装だった。

最後のピーク、果無山(1114m)には8時22分に到着した。折り返し地点の果無峠はもうすぐそこだ。

早く着きたいという気持ちが強かったのだろうか、下り斜面でつま先が何かに引っかかってつんのめった。横にあった木に手を伸ばして止めようとしたけれど、掴んだ手を軸に身体が半回転して、頭を下にして斜面に転倒した。そして転倒した瞬間、後頭部を木に打ちつけた。幸い、大事には至らなかったけれど、頭を打った瞬間はちょっと気が動転した。

人通りの多い果無峠まではもうほんの 200m くらいなので、意識がしっかりしていれば何とかなるけれど、こんな季節にこんな場所で倒れていたら、あっと言う間に低体温症でおしまいである。

実は過去にも一度、山で頭をケガしたことがある。

20年くらい前にヨーロッパアルプスへ行った時、アルジャンチエール峰に登って、氷河のモレーン地帯を歩いている時、つまずいて転倒して頭を岩に打ち付けた。意識を失うことは無かったけれど、打った直後に頭頂部から生暖かい液体がじわっと流れてきた時の気持ち悪さは今もありありと思い出す。

その時は登る途中からたまたま一緒になったイギリス人と一緒に歩いていて、彼が自分のTシャツを頭にくくりつけてくれた。他にはケガは無かったので、出血が止まったら歩いて下山して、シャモニの病院で縫ってもらった。

山に限らず、ケガで一番恐いのは頭部だ。意識さえあれば何らかの対処方法を考えることができるけれど、意識を失ってしまったら誰かが助けてくれるという幸運を祈るしかない。

実はトレランを始めた頃から転倒時の頭部保護の重要性というのは意識にはあって、もう随分以前にこんなものを買っている。

転倒した瞬間にすっ飛んでしまわないように、自分であごヒモを付けたりしたのだけれど、実は一度も使ったことが無い。

最近はアルプスに行くとヘルメットをかぶっている人をしばしば見かけるし、先月比良の堂満岳に行った時も、山頂で出会った3人パーティはヘルメットを着用していた。

私は帽子というものが生理的に嫌いで、雨天か真夏の炎天下、もしくは冬の極寒というような条件でなければ基本的に帽子はかぶらない。しかし講座で「帽子はかぶった方がいいですか?」などと聞かれると、もっともらしい顔で「帽子や手袋は安全のためには着用した方がいいです」なんて言っている。

ヨーロッパで転倒した時は帽子をかぶっていたし、今回もたまたまかぶっていたビーニーに覆われていた部分を打ったので、薄い帽子1枚分でもあると無いとではずいぶん違うということは自分でも経験して感じている。

さすがに一般登山道でヘルメットはちょっと抵抗があるけれど、一人で山へ行く時はこれからは帽子くらいはかぶるようにしようと思った。

さて、果無峠には8時26分に到着した。出発してから5時間36分。心密かに目標にしていた5時間には及ばなかった。

気持ちを落ち着けるのも兼ねておにぎり休憩にしたけれど、止まっていると寒くて、一つを食べきれずに引き返すことにした。

冷水山から2時間40分くらいだったので、帰りはもう少しかかるだろう。

体感的には気温はまったく上がっている感じがしないし、樹林帯では陽の光もまったく届いていないのだけれど、復路になると一気に雪が溶けてきていた。

見通しのいい場所から果無山脈を望む。

来た時は一面雪だったのに、早くもこんな感じ。

小さなアップダウンを繰り返して、冷水山には11時21に戻ってきた。果無峠から2時間45分くらいだった。上にある往路の写真と見比べて下さい。

これでようやくヤマを越えたという気分でちょっと気楽になって進んでいたところ、前の方で声が聞こえる。近づいたら、何と行きに出会ったトレラン二人組だった。

聞くところによると彼らは私とは逆に熊野側から果無山脈を往復しようとしていて、ここで道を間違えて引牛越の方にずいぶん下ってしまったとか。確かにそういう標識があった。林道で本来のルートに戻ろうとしたけれど途中で道が崩れていて進めず、やむなく戻ってきたらしい。今日は諦めて引き返すとのこと。

八木尾から果無峠までだけも結構な距離と標高差があるので、再挑戦するにしてもなかなか大変そうだ。ヤマセミ温泉までは下らずに、和田ノ森で引き返しても十分という気がするけれど。

前回の敗退地点はすでに雪は消えていた。

林道に下りたって、ここからはしばらく林道を行くことにする。前回、休憩した掘っ立て小屋を今日も使わせてもらって、おにぎり休憩にした。

風が当たるのは避けられたけれどそれでも寒くて、早々に出発した。

安堵山は林道でパス。どういうわけかこのあたりから左足のスネの下の方に痛みが出てきた。

和田ノ森も林道でパス。前回は登山道に戻れるかどうかハラハラしながらだったけれど、今回は気楽だ。

登山道に戻ったら急坂を 30 分ほど下って、小森の集落に戻ってきた。

最後の舗装路は走ろうと思ったけれど、左足が痛むので歩きにした。

サクラが満開。

13時34分、ヤマセミ温泉に戻ってきた。10時間45分、約 38km だった。

今回は営業しているヤマセミ温泉に入ることにした。

なかなかいい温泉だったと思うけれど、私が入っていた時は入浴していた男性は私を含めて3人。玄関を出る時に若い夫婦が一組やってきたくらいで、日曜日だというのにガラ空き状態で、これで営業が成り立っているのだろうかという感じ。あまり大きなフロではないので空いている方がありがたいけれど。

途中、非常に道幅の狭い箇所もあって、こんなところに温泉のためだけに来るような人は相当な秘湯マニアではないかと思った。たぶんもう来ることは無いだろうと思う。

久しぶりに充実感のある、満足できる一日だった。

六甲縦走キャノンボール

1年ぶりにやってきたキャノンボール。これまでに2回、卒業宣言をしたのだけれど、またもや復学してしまった。

今回で8回目の参加で、7回連続参加した防府読売マラソンを越えて同一大会最多参加となった。ただしキャノンボールは春秋の年2回開催なので、7年継続したわけではない。

これまでの7回はすべて往復にエントリーしてきたのだけれど、今回は夜間の片道にした。1年前、特に故障なども無いのに復路を断念した記憶が重くのしかかっていて、今回は最初から片道でエントリーすることにした。

「六甲の縦走は夜間が最高」というのが持論なので、2年前から始まった「ナイトスピード」部門での参加となった。

キャノンボールにしては異例の好天予報で、恒例のレオちゃんマンの宣誓のあと、夜9時に須磨浦公園をスタートした。昨年は寒さにやられたので今年は暖かくしようと思っていたのだけれど、結局上はメッシュのノースリーブの上に半袖シャツとアームカバー、下はヒザ下までのタイツにカーフサポートということにした。

今回は片道なので押し気味に行くことにしているが、スタート直後の狭い階段は渋滞した。

階段をしばらく上がって、旗振山から明石海峡大橋。厚着でスタートした人たちが上着を脱いでいる。

何度来ても緊張する須磨アルプスを無事に通過した。出発してから1時間10分。

横尾の住宅街に出る手前にはいつものサシミ、日本酒エイドがあったけれど、混雑していたのでパスした。

高取山は10時50分に通過。ここの公園でジェルを補給した。

丸山の住宅街もできるだけ走るようにした。

鈴蘭台の水処理場にエイドの明かりが見えたので、暖かいものにありつけるかと期待したのだけれど、酒とビールしかないとのこと。せっかくなのでビールをいただいた。

日付が変わった0時12分に菊水山に到着。ここまで3時間12分なので、タイムとしては悪くない。ここで持参したようかんを食べた。

期待した大竜寺のエイドは、つきたて餅一切れという淋しいものだった。ここはいつも豚汁やおにぎりがあって、ほっと一息つける重要エイドなのだけれど。

キャノンボールの夜のエイドは、その時によって非常に充実している時と貧弱な時の差が大きいように思う。エイドの情報は SNS で発信されてはいるけれど、実態はそこに行ってみないとわからない。今回はまるで OSJ の大会のよう。

摩耶山の菊星台には2時15分に到着した。これでヤマを越えた感じ。

ここのカレーエイドはいつも通り、期待を裏切らない味でした。

ここで15分ほど休んで、ライトジャケットを着て出発した。

1時間15分でガーデンテラスに到着。3時45分。今回は片道なので、せめて9時間以内と思っていたのだけれど、ちょっと微妙なタイムだ。あと2時間15分でゴールしなければならない。

一軒茶屋手前で最後の南側の夜景。これは大阪方面。

一軒茶屋にもエイドは無く、今回、夜間のまともなエイドは菊星台だけだった。

東六甲縦走路の下りは苦手だ。どうも気分が乗らない。特に前半はちょっとした登り返しが多くて、なかなか高度が下がらない。掘れて歩きにくい場所も何カ所かある。

昨年はこのあたりでどんどん意欲が減退していったのだけれど、今回も同じような感じになってきた。「最低でも9時間以内」という目標達成も怪しくなってきて、それがさらに意欲減退に拍車をかけた。

今度こそ大会参加はこれを最後にしようと改めて思った。長時間のレースではゴールが見えてくるとたとえタイムが悪くてもそれなりの気分になってくるのだけれど、昨年、今年と、もうそういう気分にはなれなくなってしまった。

マラソンでも50歳を越えてからの大会ではゴールしても充実感や満足感を感じたことはほとんど無かった。

気持ちを切り替えて、残りは「大会」という雰囲気をしっかり味わっておこうと思った。

持参したスィートポテトを食べて、薄ら明るくなってきた山道をゆっくり走った。

が、塩尾寺が近づいて来た時、ここで一踏ん張りすれば9時間以内でゴールできそうだと思い直した。

車道を下って、展望台からの下りを車道を走るか階段をショートカットするか迷ったけれど、距離の短い階段を選択した。

ゴールの塩尾寺下の広場に到着したのは5時57分。8時間57分だった。

片道ではゴールしても満足感や充実感というものはまったく無く、最低限度のタイムは何とかクリアできたという安堵感だけだった。50歳を過ぎてからのマラソンのゴールの時と同じ気持ち。

行く前には、ゴールしたらひょっとして往復したいという気持ちが出てくるのではないかと思っていたのだけれど、そんな気持ちは微塵も起こらなかった。

家に帰り着いたのは朝の9時前。素晴らしい好天の日曜日だ。こんなに素晴らしい天気の週末を、六甲の夜間走のためだけに潰してしまったのがもったいないという気持ちになった。

大会にエントリーすることでその大会に向けて多少の準備はするし、それによって少しでも体力低下が抑えられれば、それが登山の体力維持にもつながるという面はあるので、大会参加を辞めることによるマイナス面も考えないわけにはいかない。

ただ、昨今は大会参加費が高騰しており(キャノンボールは除く)、今さら荒天のレースを致し方なく走るというようなことまでしたくは無いので、ひとまず大会参加はこれで終わりにしようと思う。

矢田丘陵

来週末はキャノンボール。何だかんだ言ってもやはり大会を控えると「準備をしなければ」という気持ちが自然と湧いてくる。

そんなこともあって先週は磐船神社まで往復したのだけれど、今週も走れるコースということで矢田丘陵に行くことにした。

矢田丘陵は一昨年の秋に法隆寺から家に向かって走ったのだけれど、今回は逆コースで行くことにした。

その心は、生駒市の総合公園の先でロストした部分をクリアしたいと思ったから。

気温はやや低めだけれど天気は快晴で、7時25分に家を出た。

穂谷川の河津桜はこの1週間でほぼ葉桜になっていた。

8時48分に交野山(341m)に到着。実は今日の最高標高地点。観音岩の上から愛宕山を眺める。

今日はほしだ園地に入って、久しぶりの飯盛霊園。

むろいけ園地への道を見送って、田原の住宅街を越え、R168 を渡って前回ヤブ漕ぎして下りてきた道に入った。

ほとんど人が入っていない感じだけれど、一部不明瞭な所を強引に進んで、見覚えのある鉄塔に出た。

ここまで来ればもう大丈夫。無事、運動公園のグラウンドに出た。

しばらく車道を走って、ようやく矢田丘陵の入り口に到着した。10時52分。出発してから約3時間半。距離的には半分を少し超えている。

静かな山道を走って、どんでん池へ。

阪奈道路を橋で渡る。

ムノ峯上池のベンチでおにぎり休憩。

県道702に下りる。

この道を反対側に渡るのだけれど、本来は信号のある所まで行かなければならない。しかしそれが非常に遠い。往復で1kmくらいあるのではないかという感じ。

前回来た時はわりとあっさりと車道を渡れたのだけれど、今日はどちらの方向も車が多い。片方が空いたら反対側が混むという状態がしばらく続いたのだけれど、信号のある場所まで行く気にはならない。

数分くらい様子を見ていただろうか。ようやく車間が少し開いているタイミングがあったので、そこで強引に渡った。ここは何とかしてほしいというのが正直な気持ち。

帝塚山大学のそばを通って、気持ちのいいトレイルを進む。

12時10分、榁木(むろのき)峠に到着。

矢田山(340m)には12時半に到着した。展望やぐらの上からは生駒山がすぐそこに見える。

矢田峠を越えて、まほろば展望休憩所からの桜井、明日香村方面。ここでぼたもち休憩。

午後1時すぎに松尾山(315.1m)に到着した。

前回来た時はここまで車道を上がってきたのだけれど、随行で来た時に、ここから松尾寺に出られるのではないかと思える道に出会ったので、そこへ行ってみることにした。

期待通り、松尾寺の上に出ることができた。

前回来た時、松尾寺の上から松尾山に行く道があるのではないかと思って上に上がってみたのだけれど、結局見つけることができずに戻って車道を行った。今日、下りてきた所はその時に上がったはずの場所なのだけれど、どうして気が付かなかったのだろうか。

あとは法隆寺まで淡々と下るだけだったのだけれど、途中で「古道七曲道(ななまがりみち)」という標識に出会った。看板を見て、何となくゴルフ場の方に下りられるような気がして、吸い込まれるようにそちらに行ってしまった。

どうも下る方向があまりうれしくない方向だと思っていたら、車道に飛び出した。松尾寺に上がる車道だった。

下りたのは数分程度だったので登り返そうかと思ったのだけれど、前回と同じ道を行くよりは知らない道を行った方が楽しいかも思って、ここまま車道を下ることにした。

ちゃんと抜けられるのだろうかと不安を感じながらゴルフ場の取り付け道路に入ったのだけれど、うまく抜けることができた。

そして前回通った道に戻って、斑鳩神社。

せっかくなので法隆寺にも立ち寄った。ただし中には入らず。

JR法隆寺駅に着いたのは午後2時15分だった。

前回は藤ノ木古墳に寄ったり、何度か道迷いがあったりして、43km で8時間だったのだけれど、今回はおおむねスムーズに行けたので、40km で6時間50分だった。

走るにはちょうどいい気候で、気持ちのいい日だった。

磐船神社

交野の磐船神社はずいぶん昔に車で寄った記憶があるのだけれど、どんなところだったのかはまったく覚えていない。

古代の歴史の本を読んでいると、「饒速日命(にぎはやひのみこと)」が天の磐船に乗って降臨されたという神話があって、神話はさておき、また一度じっくりと訪れてみたいと思っていた。

実はつい先日から家のリフォーム工事が始まっていて、工事の音がうるさくて家にいていられない状況になっている。

そんな訳で、朝に生協に買い物に行った後、絶好のチャンスと思って磐船神社に向かった。

家を出たのは 11 時過ぎ。交野の山に向かうのはずいぶん久しぶりだ。一時期は毎週のように通っていたのだけれど。

穂谷川の河津桜。

国見の坂を登ってスパバレイ。

登山道に入ると昨秋の台風のツメ痕?

そして白旗池。なぜかなつかしい気分。

交野山の直下は何年か前から丸裸状態。

交野山の山頂(341m)からはアベノハルカスも見えた。出発してから1時間 20 分。

くろんど園地の未舗装車道を下って、休憩所でおにぎり休憩にした。

ゴルフ場の取り付け道路からは生駒山。

R168 を渡っていよいよ磐船神社に向かう。

ほしだ園地への道を見送る。

その後ほんのわずかで磐船神社に到着した。出発してから2時間 20 分だった。

ご神体の「天の磐船」。先代旧事本紀によると饒速日命は天の磐船に乗って降臨されたという。

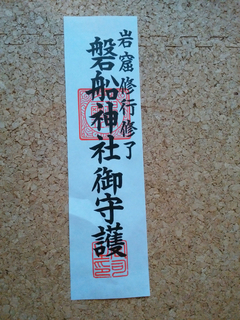

岩窟の拝観は有料(500円)だけれど、ここまで来てケチるわけにはいかない。万が一のために持ってきた千円札1枚が役に立った。

一人では入れないとのことで、神社の方が付き添ってくれるとのこと。無料の専用ガイドだ。

若い男性に付き添われて中に入る。荷物は預けて、カメラも禁止。確かにこれでは荷物があったら通過できないと感じる箇所があった。白ペンキで矢印は書かれているものの、暗い場所ではどこを指しているのかよくわからない。

岩窟めぐりは数分程度で終わって、天の岩戸に立ち寄ってコース終了となった。ほんの 10 分程度。

平安時代から修行の場だったとかで、終わったら修了証書をいただきました。

修行が終わったら早々に帰路に向かう。ゴルフ場の取り付け道路の登りは何とか最後までジョグで上がった。

おにぎり休憩した休憩所で今度はようかん休憩。

そしてくろんど園地の未舗装車道の登りも何とかジョグで上がりきった。

復路の消化試合は気持ちを保つのが難しいけれど、キャノンボールのことを考えてたとえペースは遅くても極力ジョグで行くようにした。

津田サイエンスヒルズに戻ると、正面に愛宕山が望めた。

家に帰り着いたのは午後4時過ぎ。約 34km、5時間のトレランでした。

柳生街道

25 年以上前、東海自然歩道を何度か走ったことがある。

たまたま東海自然歩道を東京から大阪まで、尺取り虫方式で2年ほどかかって踏破された人の記録を見て、これはおもしろそうだと思って、西の起点の箕面からスタートした。

マラソン全盛期の頃だったので1回あたり 50km から 60km くらいを6〜7時間で走って6回で室生寺まで行ったけれど、これ以上はもう日帰りはムリと感じて、結果的にそこでお終いになってしまった。

そんな中で印象に残っているのが柳生街道と山辺の道。

日曜日(2/11)は当初は比良にでもと思っていたのだけれど、天候があまり良く無さそうなので、天気が良さそうな奈良に向かうことにした。翌日が随行だったので、これくらいなら疲労も大したことないだろうと思った。

京阪、近鉄、JR と4回乗り換えて、家から2時間以上かかってようやく笠置駅に到着して、出発したのは8時半ちょっと過ぎだった。

笠置はかつてマラニックの大会や登山講座などで何度か来ているけれど、ずいぶん久しぶり。

寒いのでライトジャケットとパンツを着用したまま出発した。

少し車道を行って、山道に入る。マラニックの大会では坂道練習のためにと思って車道を走って上がったけれど、今は土道の方がいい。

20 分足らずで笠置山寺へ。中は入山料がいるのでここまで。

ちょっと戻って柳生に向かう。

車道を走って打滝川に合流。

道標に従って旧道に入って、阿対(あたや)の石仏。

柳生街道は道標がしっかりしている。メインストリートの車道ではなく、旧道をくねくねと走る。

元弘の乱(1331年)の時、柳生永珍が笠置山の後醍醐天皇を守るためにたてもこったという古城山(ふるしろやま)。

柳生十兵衛三厳が植えたと言われている十兵衛杉。樹齢 350 年だそうだけれど、落雷ですでに枯れている。

暑くなってきたのでジャケットとパンツを脱いだ。

ちょっと寄り道して、もみじ橋を渡って柳生家菩提寺の芳徳寺へ向かう。

ここも中は入山料がいるので山門まで。

もみじ橋まで戻って、すぐ近くの柳の森。「柳生」という地名は、大昔にこの場所に誰かが杖を立てておいたところ、その杖から芽が出て柳の大木になって、そこから柳生と呼ばれるようになったとか。

柳生街道に戻って、旧柳生藩家老屋敷。それにしても柳生の観光スポットはことごとく有料なのでここも玄関まで。

お次は摩利支天山。ここは無料。

そして柳生八坂神社。何か行事があるのか、黒いスーツの人が何人かおられた。

旧柳生藩陣屋跡。もちろんここもタダ。

このあと山道で西側の山稜を越える。

14 世紀に疱瘡よけを祈願して造られたと伝えられる疱瘡地蔵。

道標は建っていないけれど、かえりばさ峠。

柳生宗矩の側室になったおふじが城へ召される時、母親がここまでおふじを送って「おらはここでかえりばさ」と言ったのでついたと言われている峠の名称。

峠を下ると、おふじが柳生宗矩と出会った「おふじの井戸」。

南明寺はロープが張られていて外から眺めるだけ。

振り返ると越えてきた山稜。天気予報と違って厚い雲が垂れこめて、随分寒くなってきた。

突然、水木古墳。6世紀後半のもの。

大柳生の氏神の夜支布(やしゅう)山口神社。

このあとしばらく舗装道路で、出会ったハイカーの男性に「この先、分岐があってよくわからないんです」と尋ねられたけれど、私も昔のことは記憶に無いので「私も初めてなんです」と返事した。

確かに斜めに似たような道が分かれていて、左側は平坦、右側はちょっと登りになっている。

地図と gps を見ても判然とせず、大した根拠も無く登りの方がいいのではないかと思って「とりあえず右に行ってみます」と言って進んだ。

少し進むと道標が現れた。帰ってから以前に行った時の手記を見てみたら、よくわからない分岐で困ったと書いていた。

随所に道標が整備されているのだから、こんな所にこそ設置しておいてほしいと思う。

ついに想定外の雪が舞ってきて、またジャケットとパンツを着用した。

11 時 40 分、以前に随行で芳山へ行った時に降りたバス停の忍辱山に到着。

円成寺を通過して車道を渡ってトレイルに入る。

トレイルに入ってちょっと行った所でおにぎり休憩にした。お気に入りの生協の「ごぼうかしわおにぎり」をほおばる。暖かいお茶がおいしい。

ここからはわりと走れる道が続く。

随行の時は途中で誓多林(せたりん)に下りたけれど、今日は東海自然歩道をそのまま進んで、車道をしばらく行って峠の茶屋へ。やはり閉まっていた。

石切峠からはまだ行ったことの無い地獄谷石窟仏に向かう。

沢筋に下り立つと大きなつらら。

石窟仏は立派でした。

ドライブウェイを横切って、荒木又右衛門が試し斬りをしたという首切地蔵へ。

滝坂道を下って、朝日観音。

凍結した石畳の道を慎重に下る。

そして夕日観音。

下道に出て、東海自然歩道を見送って春日大社に向かう。

春日大社のエリアに入るとさすがに走るわけにはいかない。本殿に入るのはたぶん初めて。

冬でもシカはたくさんいます。

興福寺もたぶん初めて。

そして猿沢の池。

このあと繁華街を抜けて2時 15 分頃に近鉄奈良駅にゴールした。

かつての東海自然歩道ランではただひたすら脇目も触れずに先を目指したので、途中で寄り道するなんてことはまったく考えなかったのだけれど、実はこんなに見所がたくさんあったんだということを再発見できて楽しかった。

久しぶりに以前の手記を読み返して思い出したのだけれど、その頃は大胆にも食料はおろか水すらも持たず、飴玉いくつかだけで駆け抜けていた。

水分は山の湧き水か自動販売機。食べ物は途中の売店で調達していて、前回は柳生であんまんを食べていたのだけれど、今回はそんな店はまったく見あたらなかった。もちろんコンビニも無かった。

冬場だったので観光客やハイカーも少なく、静かなスローランが楽しめた。

京都一周トレイル 伏見稲荷から鞍馬

2年前のキャノンボールで一緒に六甲を往復した陸上クラブの女性が今年の UTMF に出場されるので、トレランの練習コースを知りたいということで、京都一周トレイルを伏見稲荷から鞍馬まで行くことにした。

直前になってもう一人、別の女性も同行されることになって、強い寒波が南下した寒い日曜日(2/4)、好天の元、7時 10 分に京阪伏見稲荷駅そばの公園を出発した。

私にとってはめずらしいグループ走。二人とも1週間前にマラソンを走っていて、一人は大阪国際女子マラソン。もう一人もかつては 10 回以上大阪国際女子マラソンを走った実力者で、ロードなら絶対に付いていけない相手だけれど、今日は先導役なので私のペースで行ける。

千本鳥居に行ったことが無いということで、まだ早朝なので表参道経由で千本鳥居に入る。

お二人ともマラソン直後ということで膝松さんにお参り。

四ツ辻からの眺めはこれまでで最高だったかも。空気が澄んでいた。

気温は低いけれど天気が良くて風が無いので、汗をかかなくてちょうどいい感じ。

9時ちょうどに蹴上を通過。

日向大神宮では天の岩戸をくぐって、9時 48 分に大文字山(465.3m)に到着した。上部では雪がチラホラと。

そろそろエネルギー補給したいところだったけれど、風が強くて寒かったので早々に下山に向かう。

このあたりは一周トレイルコースをはずれて火床経由で。火床からの眺めも素晴らしかった。

下りきって銀閣寺からの道に出会うあたりで小休止して補給した。出発して3時間 20 分くらいで約 16km。

朝鮮学校の校庭を横切って、住宅街を少し進んで一周トレイルコースに合流。そして北白川バプテスト病院横から瓜生山に向かう。

瓜生山を越えてからはわりと走れる。例の鳥居の所でこのあとの比叡山の登りに備えてどら焼きを補給。

今日の心配は雪。比叡山のあたりはかなりの積雪があることはわかっていたけれど、どんな雪質なのかが問題。二人は登山経験はあるものの、トレランに使えるようなタイプのアイゼンやスパイクは持っていないので、私も自分のものは持参しなかった。もし状況が悪くなったら適当な場所から下山しようと思っていた。

この鳥居から雲母坂に合流するまでは沢を3本横切る登り下りなのだけれど、最初の下りでいきなりいやらしい残雪に出会ってしまった。

ちょうど雪が踏み固められて滑りやすくなっている。ただ、このあたりは踏み固められていない横のあたりがわりと歩けたので、踏み跡の無い部分を選んで下った。

雲母坂の登りはさらに大変だった。歩く人が多くて、滑り台のようになってしまっている場所も何カ所かあったけれど、何とか横の木につかまって強引に上がった。ここまで来たらここを下ることなど考えられない。

上に上がるにつれて雪は増えたものの歩きにくさはマシになった。

ケーブルの駅に着いたのは 12 時 20 分だった。約 22km。

完全な雪の世界だけれど、私が中学や高校の頃はこれくらいが普通だったように思う。

スキー場跡を過ぎると走れる道になる。二人は雪道を走るということはほとんど経験が無いようなので、よろこんでいる。

一番心配だったのは横高山の登り斜面だったのだけれど、雪がそれほど堅くはなっていなかったので、さほどの危険も無く登り終えて、さらに水井山を越えた。このあたりになると踏み跡も少なめ。

横高山と水井山の下りは急な所は滑りやすいので、横の新雪斜面を下った。ゴアテックスシューズと防水ゲイターが役に立った。

仰木峠のあたりはガンガン走って、2時 40 分に戸寺に降り立った。ここの産直店でトイレ休憩。

静原の住宅街を越えていよいよ最後の登りの薬王坂へ。

このあたりも結構な雪で、3時 48 分、鞍馬の天狗前にゴールした。天狗の鼻は修復されていた。

その後、出町柳で銭湯に立ち寄って、ラーメン店でプチ打ち上げをやって帰った。

8時間 40 分。約 38km でした。天気は良かったけれど、寒かった。

金剛山、大和葛城山

この週末、ようやく今年初めて個人山行に行けるチャンスがやってきた。

雪景色が見たいと思って、1/20 にお手軽コースの金剛山に行き先を決めた。

金剛山はロープウェイもあって大阪界隈では人気の山なのだけれど、スタートゴールを電車の駅にしようとするとなかなかコース設定が難しい。はっきり言って、電車の駅からはかなり遠い。

かと言って車で行くと、周回コースもなかなか適当なルートが見あたらない。

何が何でも行き帰りは電車にしたかったので、ダイトレのレースでゴールになっていた南海の天見駅をスタートして、レースのコースを逆に辿ってダイトレに合流。その後、金剛山、大和葛城山。それから御所に下りるというコースを設定した。

ライトジャケットとビーニーを身につけて、8時2分に天見駅を出発した。

車道を 20 分足らず走ったり歩いたりして、登山道に入った。暑くなってきたのでジャケットとビーニーを脱ぐ。

出発してからちょうど1時間でダイトレのコースに合流した。

このあたりは走れるパートが多い。アップダウンが少ないし、路面もフラットで障害物が無く、トレランのためにあるような道だ。

ダイトレに入ってからほんの数分で西ノ行者堂。

タンボ山の山頂はパス。

杉尾峠も走って通過。

9時 37 分に行者杉。

至る所にいらっしゃる役行者。

出発してからちょうど2時間で千早峠。

この後、今日初めて展望の得られる場所に出たけれど、和歌山方面は霞んであまり見えない。もっと好天を予想していたのだけれど・・・。

中葛城山(937m)は「これが山頂なの?」という感じ。

金剛山の山頂エリアが見えてきた。それにしても雪の気配はまったく無し。

11 時前に伏見峠の林道に出た。

少し上がってキャンプ場のベンチでおにぎり休憩にした。出発してからちょうど3時間。

これまで何度もそばを通過していながら一度も立ち寄ったことの無かった湧出岳(ゆうしゅつだけ、1111.9m)へ。

金剛山エリアで標高が一番高いのは葛木岳(1125m)なのだけれど、ここは葛木神社の境内で立ち入ることができない。

そしてその葛木神社へ。

ライブカメラのある山頂広場はおそらく雪が溶けたのであろう、地面がべちゃべちゃ。

今日はここからはダイトレを行かずに六道ノ辻を経由して水越峠を目指す。私自身、初めてのルート。

部分的に路面が凍結していて慎重に歩かなければならない所もあったけれど、大日岳(1094m)は走って通過。

太尾塞跡で道を間違えて、ダイトレの林道に下りる方へ少し下ってしまった。戻った時に「県境尾根」と書かれたテープが目に入ったので、そちらに下ったのだけれど、これまでのしっかりした道とは一変して踏み跡程度のケモノ路。ただしテープは随所にある。

大変な急坂で、しかも木が疎林なので、ささえになるようなものがほとんど無い。20 分くらいだったけれど、緊張を強いられて、ダイトレの林道に下り立った。

水越峠の手前に東屋があったので、そこでどら焼き休憩。

1時ちょっと前に水越峠を通過。

ここからの上り階段はなかなかつらい。Stairway To Heaven。

45 分ほどの登りでようやく大和葛城山(958.9m)に到着。

金剛山を振り返る。

これは奈良盆地。

あとは消化試合で御所まで下るだけ。これまでに随行で2回登った「くじらの滝コース」を下る。

10 分少々下ったところ、沢のトラバースの部分でとんでもない崩壊に出くわした。

このコースはわりと初心者向きなのだけれど、崩壊部分がまったく補修されていない。

このあと道がカーブしてまたこの沢に出会った場所では、さらに激しく崩壊していた。

これまで登山道が崩壊しているのは何度も見ているけれど、これほどの大崩壊は初めてだ。元の道が完全に消失している。

本来の登山道は沢の右岸にあるのだけれど、かなり高い部分から崩壊している。とにかくしばらく沢を下ってみて、適当な場所を見つけて右岸に這い上がろうと思った。

水の流れはそれほど多くはないけれど、心配なのは滝が現れること。雪を想定してゴアテックスのシューズを履いてきたのが、こんな所で役に立つとは・・・。

25 分くらい何とか下ったところ、ついに滝が現れてしまった。おそらく落差 3m くらい。側壁は両側とも大きく崩れているので、巻くこともできない。ロープがあれば懸垂下降で下りられるかも知れないけれど、そんなもの持っているはずもない。

諦めて戻ることにした。

ロープウェイの山頂駅に行って、そこから北尾根を下りるしかない。しかし一旦緩んだ気持ちを立て直すのはなかなか大変で、ロープウェイが動いていたらロープウェイで下りようかなんてことも頭に浮かんだ。

実は下りてきた時に目に入った「立入禁止」の立て札が気になっていた。最初の崩壊現場のあと、道がカーブしている所にあったもので、2万5千の地形図にはここから下に向かう道が記載されている。

「ここからは下山できない」と書かれているけれど、地図を見ると下に沢は無いし、それほどの急傾斜も無い。下部では予定していたルートに近づく場所がある。行くしか無いだろう。

道は荒れてはいたけれど、どうというほどのことは無かった。予定していたルートに近づいたあたりでその方向に向かったところ、あっさりとその道に合流できた。

沢に下り立った所で唖然とした。櫛羅の滝は残っているけれど、河床が土砂で埋め尽くされている。

ロープウェイの駅に近づいたらロープが張られていた。

おそらく上でもロープウェイの駅などには警告が張られていたのだと思うけれど、私は人通りの少ない道をショートカットぎみに下ったので、そういう標識には出会わなかった。

ロープウェイは運行されていた。

無事に下りてこられたら気持ちも回復して、近鉄御所駅まで 20 分少々のジョグで帰った。

御所駅に着いたのは午後4時ちょっと前。

約 29km。8時間弱でした。

高塚山から天下峰

23 日の夜は陸上クラブの忘年会だった。

例年、忘年会の日は午前中は練習会だったのだけれど、どういう訳か今年は練習会が設定されていなかった。加古川マラソンがあったから?

好天予報だったので、おいしいビールを呑むために近場のショートコースへ行くことにした。

前の日曜日の随行で醍醐山を踏めなかったのが心残りだったので、ここをすっきりさせて新年を迎えたいと思った。

ただ、先日の同じルートだと同じ結果になる可能性があるし、上醍醐への入山料も必要になる。なので地図を見て、北側から稜線を辿ってみることにした。

先日と同じく地下鉄の醍醐駅からスタートした。先日出たのとは反対方向の出口が醍醐寺方面の矢印になっていたので、そこから出発したところ、いきなりロストしかけた。あわてて軌道修正。午前8時半。

しばらく住宅街の登り坂を行く。前に見えるのが目指す高塚山だろうか。

入山料のかかる仁王門の前を左折。

長尾天満宮へ右折。

参道の右が登山道のような気がしたのでそちらへ。

ところがここを進むと正しいルートから次第に離れてきた。このまま進むと違う方向に行ってしまいそうなので、横のヤブ斜面を強引に這い上がった。

数分ほどでしっかりした道に合流した。天満宮の参道をそのまま上がったら良かったのかも。

部分的には傾斜のきつい所もあるけれど、なかなか気分のいい道だ。ハイカーと何回かすれ違った。

そろそろ高塚山かなと思って、ちょうど道が南に折れる所の北側のピークに上がってみたけれど、それらしい標識は何も無い。

地形図を取り出して確認してみたところ、なんとすでに高塚山は通り過ぎていた。まったく気が付かなかった。戻るにはちょっと行き過ぎていたので、そのまま先に進む。

ほどなく車道に合流。

正面はたぶん醍醐山。

また登山道に入る。標識の「上醍醐」の表記が消されている。

なかなかいい感じの道で、わりと走れる。

10 分少々で先日訪れた五大堂の下に出てしまった。あれっ? 醍醐山はどこ?

このあたりから見ると五大堂の建物のあたりが山頂の様に見えるけれど、そこに上がれそうな踏み跡は見あたらない。

ここも地形図をしっかり見てみると、いつの間にか通り過ぎてしまっていた。わりとずっと走っていたので、そんな登りは無かったように思うのだけれど。

二つのピークを見落として何となく気分はすっきりしないけれど、このまま進むしかない。

しばらくは先日と同じルートを辿る。

開山堂の前に「醍醐山頂」の標識が立っていた。先日も標識があるのは気付いていたけれどこの表記は目にとまらなかった。

先日と同じく「東ののぞき」。

「奥の院」。ここは先日は訪れなかった。

実はここへは来るつもりは無かったのだけれど、先日の記憶でうっかり来てしまったのだった。

本来の道に戻って、本宮の峰への分岐は注意して行かないようにして、志津川へ向かった。

道なりに進んだのだけれど、どういうわけか先日の鎖場には出会わないまま林道に出てしまった。

林道を少し行って、それから沢筋に入って、ユウレイ峠。

パノラマ岩からの眺めは先日の方が空気が澄んでいた。

このあたりは走れる。調子に乗って走っていたら、日野山に出会わないままガンガン下りだした。ひょっとして山頂をカットしてしまったしまったのだろうかと思って gps を確認したら、案の定ロストしていた。

ロストした場所まで戻ったら古びた標識があった。先日は見た記憶があるのだけれど、走っていたので気が付かなかった。

日野山へ。

供水峠を越えて天下峰へ向かう。このあたりも走れる。

天下峰には 11 時 50 分に到着した。

ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。熱いお茶がおいしかった。

先日、天下峰に着いたとき、単独行の男性がおられた。その方が南の方に下りていかれるのを見ていたので、私もそちらに向かうことにした。

結構荒れていて道がわかりにくいけれど、赤いテープマークがわりと短い間隔である。

10 分ほどで車道に出た。

しばらく車道を下って、ゴルフ場の取り付け道路に入る。ここをしばらく登って、また土道へ。

しばらく進むと別のゴルフ場の中を通るようになった。ハイカーの通過を監視している人がいた。

いつの間にか当初の予定のルートとはずれてしまっていたけれど、いずれにしてももう下道を駅に向かうだけなので、地図を見ながら黄檗駅に向かった。

駅に到着したのは 12 時 50 分だった。

4時間 20 分で約 17km。忘年会前にちょうど適度な運動でした。