今日(7/29)はいよいよ最終日。今日までの2週間、まさかの雨天ゼロだった。そのかわりにニュースでも伝えられているように、北海道も異例の高気温の日が続いた。

すっきりと晴れたのは利尻山へ登った日だけで、あとはほとんど曇り時々晴れという天候で、遠方が望めた日はまったく無かった。おそらく気温が高かったせいだろう。利尻山へ登った日も稚内などは見えなかった。

朝食はホテルで軽いバイキングのサービスがあったのでそれをいただいた。

7時半頃にチェックアウトを済ませて駅に向かって歩いた。

今日も曇り。藻岩山は雲がかかっている。

札幌駅でコインロッカーに大ザックを預けて、まずは地下鉄で真駒内駅まで。

バスを 30 分ほど待ってから 20 分少々乗って、北の沢会館前で降りた。途中、少し小雨が降っていたが、降りた時にはやんでいた。

しばらく車道を山の方に向かってゆるく登っていく。山は見えない。

歩き出して20分ほどで北の沢ルートの登山口に着いた。

ようやく山道に入れた。25分ほどで馬の背。このあたりからチラホラと登山者とすれ違うようになった。

この先、こんなお地蔵さんがいくつも出てきた。

登山者の多いルートだそうだが意外と歩きにくい。

10時20分、歩き出して1時間10分で山頂の展望台に出た。

展望台のそばに三角点(531m)。礼文岳よりも高い。

今日も展望はまったく無し。

急いで下っても仕方がないので展望台の中の休憩室でゆっくりすることにした。ちょうど札幌や藻岩山の歴史を紹介するビデオを上映していた。

50分ほどのんびりしていたら、いつの間にやら霧が晴れていた。

外に出たら札幌市街が広がっていた。

下山はスキー場コースへ。

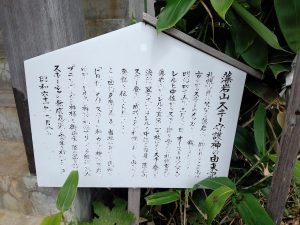

少し下ったら藻岩山神社があった。

この神社に祀られているのは「スキー守護神」だそうで、それは明治時代に日本にスキーを伝えたオーストリア軍人のレルヒ少佐、そして札幌オリンピック当時に IOC の会長だったブランデージ氏を祀っているとか。

このあたりはスキー場のコース。

上から 50 分ほどで車道まで下りてきた。

車道を 20 分ほど歩いてバス停に到着した。札幌駅行きのバスはたくさんあって、ほんの数分の待ち時間で乗ることができた。

最後にラーメンを食べて帰りたいと思って札幌駅のそばの店を物色してみたけれど、今一つ惹かれる店が見当たらず、実のところまだあまりお腹が空いていなかったので、新千歳空港へ行ってしまうことにした。

新千歳空港は思いのほか立派な空港だった。行きの到着時はすでに夕刻で、早くホテルに入らなければと思っていて、速攻で電車に乗ったために空港の店などは目に触れることもなく通過してしまったが、多くの店が閉まっていた関空よりもはるかに賑わっている。

ラーメン街があって 10 店くらいの店がかたまっていて、どこにするか迷ったが、若干ビールが安めだった店でチャーシュー麺をいただいた。おいしかったです。

デザートは別の店でソフトクリーム。

そして5時半くらいの飛行機で関空に戻ってきた。帰りの便もほぼ満席だった。

帰りは南海の特急を奮発して、10時頃には家に帰り着くことができた。午前中に藻岩山に登って夜の 10 時には枚方の家に帰れるなんて、藻岩山日帰りも不可能ではないんじゃないかと思えるくらいだ。

ただ、片道ほぼ1日かけてフェリーで行った前回に比べると、利尻や礼文、宗谷岬まで行ったわりには遠出をしたという感覚は少なめだった。2回目というせいもあるだろうけれど。

前回、フェリーで苫小牧に向かっている時、陸地が近いのかスマホの電波がつながる時があった。時刻から考えるとおそらく津軽海峡を通過しているのだろうと思った。この時、何とも言えないワクワク感が心の底に湧いてきたのだが、今回はフェリーで利尻島へ向かっている時もそれほどの感慨は感じられなかった。ただ、島に近づいて上部に雲のかかった利尻山が見えた時はさすがに心ときめくものがあったけれど。

今年二度目で人生でも二度目の北海道。山らしい山は利尻山だけだったけれど、その唯一の目的が唯一の快晴の日に実現できたのは本当に運が良かった。

全般的に天候は今ひとつだったけれど、雨の日が無かったというのも幸運だった。おかげで停滞日が無く、事前に予定していたすべての行先をやり遂げることができて、おまけに温泉まで楽しむことができた。

おそらく次は冬になるだろう。今度は今年よりは早い時期にしてパウダーを味わいたいと思うが、そのかわり激寒になるので車中泊は相当厳しいだろう。

パウダー用のファットスキーも買ったし、中綿入りのアウターウエアも安くなったタイミングで購入したので、今から冬の到来を心待ちにしている。