月曜日(8/6)は講座で鞍馬山へ行った。週末の立山からの連チャンだけれど、受講生でも連チャンの方が一人おられた。

叡電の鞍馬駅に集合して、鞍馬寺に入る。愛山費 300 円なり。

今日は時間的に余裕があるので、見所をゆっくりと味わいながら行く。

火祭りで有名な由岐神社。

立派な杉。

義経公の供養塔。

坂道をジグザグに上がって、本殿金堂。パワースポットとして人気があるらしい。

ここから東南方向の眺め。手前は竜王山で奥は比叡山。

こんなところに何故かオクラの花が。

そして奥の院に向かう。

峠に着いて、義経公背比べ石。

本当の鞍馬山はここから尾根を北の方に行くのだけれど、立ち入り禁止になっている。道は荒れている感じ。実は3年前の冬に歩いたことがある。

少し横にそれて大杉権現社へ。

ここのそばでちょっと早めの昼食にした。爽やかな風が通って結構快適だった。さすがに今日はカップラーメンはやめて出来合いのそうめんにした。コーヒーもアイス。

昼食後、まずは義経堂。

そしてようやく奥の院魔王殿。

少し下るとほどなく貴船に出た。

月曜日だというのに観光客でごったがえしている。貴船神社の本殿は参拝客でいっぱい。

さて、最後は車道を貴船口駅まで歩く。道ばたにキツネノカミソリ。

2時前に駅に到着して、解散となった。

思ったよりは暑さはマシで、特に昼食時は風があって快適だった。これならカップラーメンでも良かったかも・・・。

カテゴリー: 登山

立山

先週末は恒例の夏山登山で立山へ行ってきた。好天のせいで暑さを覚悟して行ったのだけれど、山の上は思いのほか涼しかった。

貸し切りバスのおかげで室堂までバスで行くことができた。もっと暑いかと思ったけれど、以外と涼しい。

正面に立山三山と、右には今日(8/4)行く浄土山。

室堂を出発したのは3時前くらい。浄土山への石段を登る。

チングルマ。

後ろに剱が見えてきた。

イワギキョウ。

1時間半ちょっとで浄土山(2831m)へ到着した。

明日登る立山三山。

5時半過ぎに宿泊地の一の越山荘に到着して、大部屋でゆっくり就寝した。実はほとんど眠れなかったのだけれど・・・。

日曜日(8/5)は朝食を弁当にしてもらって、4時半過ぎに小屋を出発した。西から冷たい風が吹きつけて寒い。気温は 15 度くらい。

大きな石がごろごろしていて歩きにくい。

1時間ほどで山頂(2991.8m)に到着した。

雄山の山頂(3003m)は500円いるので私はパス。

朝方は曇っていて御来光は拝めなかったのだけれど、山頂に着いた時は晴れていて、槍ガ岳まで見渡せた。

ここで弁当を食べて、お次は立山三山最高峰の大汝山へ向かう。

大汝山は標高 3015m。

剱の絶景。八ツ峰の稜線がくっきり。

そして富士ノ折立へ。

無事、山頂(2999m)に到着しました。

逆光で見えにくいけれど後立山連峰。真ん中の鋭鋒は針ノ木岳。

あとは雷鳥沢に向けて下山。

ようやくキャンプ場が近づいてきた。ここまで下ると風も収まって暖かくなってきた。

少し登り返して、山崎カール。

ミクリガ池。

12時過ぎに室堂に戻ってきた。

その後、立山山麓温泉で温泉に入って、暑い京都に帰ってきた。

立山へ行ったのは何十年ぶりだろうか。懐かしいという気持ちも湧かないほど記憶が無い。はたして再訪はあるだろうか・・・。

三郎ヶ岳

先の日曜日(7/22)は登山講座で亀岡の三郎ヶ岳だった。

「不要不急の外出は控えて下さい」という警告の出る酷暑が続いているというのに、登山講座は中止にならない。文化センターの他の屋外講座では酷暑のために中止になったものもあったらしい(この日かどうかは不明)。

亀岡駅からふるさとバスに乗って池尻停留所で降りて、しばらく暑い車道を歩く。

近くの池がハスの自生地らしい。

まだ少し早かったけれど、咲いているものもありました。

いよいよ登山道へ。

それにしても暑い!! 暑いというよりは「熱い!!」

休憩をはさみながら2時間ほどで山頂(616m)に到着した。

山頂から少し下った所にパラグライダーの飛び立つ場所がある。下からここまで車で運んでくれるらしい。

このあたりで昼食にした。今日もいつもどおりのおにぎりとカップラーメン。そして熱いコーヒー。

下山は登った道を下りた。下りてくるとやはり上は少しは暑さがマシだったということに気付く。

見上げるとパラグライダーがたくさん飛んでいた。聞くところによると長い人は5時間くらい飛んでいるとか。

予定したいたバス便が実は平日しか運行していないということがわかって、時間つぶしに出雲大神宮に参拝に行った。立派な神社で、このあたりの一之宮だった。

奥には磐座。

出雲神社前のバス停から千代川駅に向かった。

横高山、水井山

7/18は京都一周トレイルの講座で比叡山北方の横高山、水井山を歩いてきた。

京都では連日 38 度超が続いている。とても低山の山歩きをするような日ではないけれど、講座なので行かざるを得ない。さすがに酷暑を理由に参加を取りやめた人が何人かおられた。賢明なご判断だと思う。

今日の集合地は前回解散した横川のバスターミナル。いくら酷暑とは言え、バスで行く訳にはいかない。

前回下山した道を登山口のバス停から登って行く。

序盤に渡る沢の状況が心配だったけれど、まったく問題無し。

ただし少し登った箇所に前回は無かった倒木があった。

せりあい地蔵まで約 50 分、横川までは1時間少々だった。前回より数分余分にかかった。暑さのせいもあるけれど、やはり加齢による体力の低下。

暑さは心配したほどではない。コースは大半が木陰で、日射しが照りつけている時間は少ない。

そしてみなさんと一緒にせりあい地蔵に戻る。

30分くらいでせりあい地蔵へ。

15分ほど急登を上がって横高山(767m)に到着した。

一旦下ってから登り返して、昼前に水井山(793.9m)に到着。ここで昼食にした。ここは京都一周トレイルの最高標高地点。

私は講座の時はいつも昼食はおにぎりなどのご飯ものとカップラーメンにしている。真夏でもこのパターンを踏襲している。しかしさすがにこの酷暑では暑いラーメンは厳しいのではないかと心配したけれど、以外と抵抗無く食べることができた。食後はのこったお湯で熱いコーヒー。これもいつものパターン。

昼食後は稜線を下って仰木峠へ。

そしていつもの展望台へ。暑さのせいで遠方は霞んでしまっている。

大原へ行く道から分かれてボーイスカウト道を下りる。

この道はなかなかの急坂で、下ってくると山の上は少しは涼しかったのだと実感する。

戸寺のバス停そばに出て、ここで解散した。

高尾山

月曜日(7/2)は随行で生駒山系最南端の高尾山へ行ってきた。こういう山は私の場合は「行くのはもちろん、名前を聞くのも初めて」となることが多いのだけれど、この山はかつて目標として行ったことがある。

※gps を起動するのを忘れていたので途中から。

集合は近鉄の堅下駅。暑い一日になりそう。

少し車道を歩いて鐸比古鐸比賣神社(ぬでひこぬでひめじんじゃ)へ。

ぶどう畑のそばから登山道に入る。

南パノラマ展望台から大阪市内を眺める。あべのハルカス(見えにくい?)の向こうは六甲。

少し登ると車道に出る。結構、車が通る。

また登山道に戻って山頂を目指す。結構な急登。

11時過ぎに高尾山山頂(277.6m)に到着して、早々と昼食となった。実はあべのハルカス(300m)よりも低い。

祠の中身は倒れていた。

山頂直下の岩場は素晴らしい展望台。

そして下山。このあたりは古墳がたくさんある。

ホタルブクロ。

ほどなく車道に下り立った。

自然のものか人工物かよくわからない滝。

若倭彦神社。ここも式内社。

高尾山を振り返る。どっちが高尾山?

近鉄の法善寺駅で解散となった。

正直言って、以前に来た時の記憶はまったく残っていなかった。上り下りした道はほとんど違うのだけれど、山頂の印象が少しくらい残っていても良さそうなものの、山頂直下の祠も完全に忘れていた。それほど印象に残らなかった山ということか。

六甲・天狗岩南尾根

日曜日(6/10)は登山講座で六甲の天狗岩南尾根を登ってきた。

六甲は全山縦走路は20回以上行っているけれど、それ以外はほぼ登山講座でしか行くことが無い。今回も初めてのルートだった。

集合は渦森橋のバス停。これくらいなら歩くしかないだろう。8時15分、JRの住吉駅を出発した。

35分くらいで渦森橋に到着した。

車道を少し歩いてから登山道に入る。なかなかの急登。

天気予報では降水確率が高かったのだけれど、まだ雨は降っていない。11時15分頃、天狗岩に到着した。少し早いけれど雨が降るまでにということで昼食にした。

昼食後、少し歩くと車道に出た。ここからはしばらく車道を歩いて、全山縦走路に合流した。車道からここに出るのは初めて。

今日はこのあと六甲高山植物園に行って、ガイド解説をしていただくことになっている。時間の余裕があるので全山縦走路をガーデンテラスの方にちょっと寄り道していく。

六甲高山植物園には何度か来ているけれどいずれも講座関連で、自分の意志でこういう所に来ることはめったに無い。

このあたりから小雨が降り出してきた。

植物園なので花はたくさんあるけれど、山の花と言えばエーデルワイス。

ヒマラヤの青いケシ。

ニッコウキスゲ。

ベニバナヤマシャクヤク。

オオバオオヤマレンゲ。中国原産の花で、日本のオオヤマレンゲとは少し違うらしい。

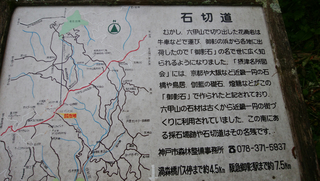

講座はここで解散となった。幸い、雨も大したことは無いので、私は石切道を下ることにする。この道は以前に随行で登ったことがある。

高山植物園を出て30分余りで舗装道路に出たが、今日は山道の石切道を下まで下る。

かつて御影石を切り出した道だけあって、石ころがごろごろしている。

このあとは住吉道を行く。

車道に出てから往路の途中に合流。高山植物園から1時間45分くらいで住吉駅に帰り着いた。

神野山

月曜日(6/4)は講座で奈良の神野山(こうのさん)に行ってきた。行くのはもちろん、名前を聞くのも初めての山。

近鉄奈良駅からバスでほぼ1時間揺られて、11時半頃にようやく歩き出した。しばらく車道を行く。

こんな所でも雲海が見られるらしい。背景は南山城村あたりの山々。

なべくら渓。

この横からハイキング道に入る。

少し上がったあたりで早々と昼食にした。

昼食後にまずは弁天池。

さっきとは反対の南側の眺め。遠方は大峰山脈のはず。

神野寺へ。

木の枝に隠れて見えにくいけれど、鐘門。

茶畑の横を山頂に向かう。

山頂(618.4m)に到着した。

ここの展望台からの眺めは好天に恵まれて絶景だった。

遠方の真ん中やや右のあたりは愛宕山。

これは滋賀県方向で、遠方は鈴鹿山脈。

これは奈良方面で、真ん中あたりの二つのギザギザの左側真ん中が額井岳。右側真ん中が貝ヶ平山。その間が香酔峠。

下山路の途中に八畳岩。

そしてめえめえ牧場へ。

北野のバス停に着いてから、ちょっと時間があったのですぐそばの天神社へ。

石段の上から神野山を望む。

登り口がすでに標高300m以上もあるので標高600mを越える山に登ったという感覚はまったく無いのだけれど、天候に恵まれて素晴らしい眺望を楽しむことができた。

猪の鼻ガ岳

先の月曜日(5/14)は登山講座で滋賀県日野町の猪の鼻ガ岳へ行ってきた。

当初1週前に予定されていたのが、雨のために延期になった。実は二日前までは降水確率の高い予報で、またもや再延期かと思われたのだけれど、前日から急に好天予報に変わった。

前日の雨中のマラニックでスマホが不調になって、カメラは水が入ってボケボケになってしまったので写真は無し。

近江八幡駅からバスで1時間近く揺られて、上音羽で下車。綿向山が望める。

ここからしばらく車道を歩いて、鎌掛峠から林道に入る。

しばらく林道を上がったけれど、猪の鼻ガ岳への登山道が見つからない。猪年以外はあまり登山者の来ない山なので、道が荒れている。

それらしい場所を何度か行ったり来たりして、上に向かう林道をつめることにした。

実はこれが正しい登山路だったようで、途中で朽ちた道標が出てきた。

登山路はなかなかの急登で、前日の雨のせいで滑りやすい。

展望の無い山頂(508.1m)に昼過ぎに到着して、昼食にした。

近くにはホンシャクナゲの自生地があるのだけれど、今年は開花が早くてすでにシーズンは終わっているので行かない。

同じ道を慎重に下山して、蒲生家の音羽城跡に立ち寄って、行きと同じ上音羽のバス停に戻ってきた。

藤原岳

先の日曜日(4/15)は講座で鈴鹿の藤原岳へ行ってきた。

藤原岳はちょうど3年前に別の講座で訪れているけれど、この時は雨で登りに時間がかかって、山頂に到達することができなかった。

講座が違うので参加者は前回とはほとんど重なっていないのだけれど、今度こそは好天を期待してということだったのに、何とまたもや雨。

前回は聖宝寺道を登って大貝戸道を下ったが、今回は大貝戸道を往復する。

マイクロバスでの道中は雨だったけれど、幸い次第に小降りになってきた。

小雨の中、傘をさして出発したのはちょうど 10 時だった。※写真は下山時のもの

神武神社の横から登山道に入る。

ほどなく雨は止んで、四合目で一休み。

この道は登り一辺倒。聖宝寺道と合流した八合目に 11 時 45 分頃に着いて、ここで昼食にした。

このあたりから少しずつ花が出てきた。まずはヒトリシズカ。

藤原岳と言えばフクジュソウ。ただしもうほとんど終わっている。

1時ちょうどに藤原山荘に到着した。

トイレを済ませて山頂へ向かう。あと一頑張り。

1時 28 分、無事山頂(1140m)に到着した。残念ながら眺望は無し。

時間の余裕があれば天狗岩もと思っていたけれど、それは諦めて早々に下山に移る。

下の方では下界を眺めることができた。

神武神社のすぐそばにはマムシソウ。

眺望が無かったのは残念だったけれど、無事登頂して終えることができた。

瓜生山から修学院

4/11(水)は京都一周トレイルの講座で銀閣寺道から瓜生山、修学院までを歩いてきた。

天気予報では午後は降水確率が高かったけれど、昼頃にほんの少しパラパラした程度で、何とか降られずに終えることができた。

銀閣寺道のバス停のそばからしばらく住宅街を歩く。

いつものように天神宮神社に立ち寄る。

バプテスト病院わきから山道に入って、瓜生山への急登になる。

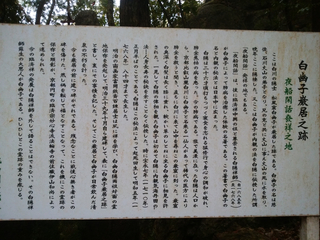

白幽子厳居之跡。

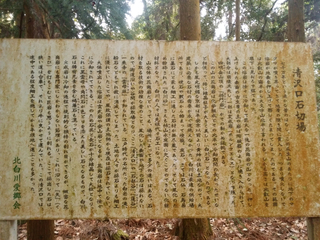

そして石切場跡。

歩き出して1時間少々で瓜生山(301m)に到着した。

西側が開けている場所があった。愛宕山が雲の真下にある。

ミツバツツジの回廊。

鳥居のある広場まで行きたかったのだけれど小雨がパラついてきたので、木陰になる場所で昼食にした。

幸い雨はほんのわずかで、鳥居の広場へ。

沢を3回渡って、雲母坂を横切って沢筋に下りる。

修学院離宮のそばを通って修学院に下山。音羽川の橋から雲母坂のある方向を望む。

この講座はいつも参加者がわりと少なめなのだけれど、今期は 18 名となった。近くに他のパーティがいなければいいのだけれど、そうでない場合は人数確認がなかなか大変だ。