10/17(金)は羅臼の民宿に向かうのだが、その前に藻琴山に登っておく。

朝には雨は止んでいた。

8時過ぎに登山口に着いたが、前回来た時と同じくガスで何も見えない。

天気予報では回復傾向なので取りあえず出かける用意をしていたら、30分ほどしたらガスが切れてきたので出発することにした。

登山口は前回来た時に確認している。

しばらく登ったら遊歩道との分岐があった。

40分ほど登ったら山頂が見えてきた。

屏風岩。

コブを越えたらちょっとしたハゲた場所に出た。あと少し。

9時50分、出発して1時間少々で藻琴山の山頂(999.7m)に到着した。

ガスで何も見えないので写真を撮ったら早々に下山。

屏風岩まで下りてきたら足元に屈斜路湖が見えた。

時間があるので散策路の方を回ってみようかと思ったりしたが、案内板を見るとトータルで4kmくらいあるのでやめた。

10時50分に駐車場に下りてきた。

展望場所から屈斜路湖を見下ろす。

後片付けをしたら羅臼に向かう。

ナビによるとウトロ経由が一番近いようなので、これまで何度も訪れたウトロの道の駅に立ち寄る。

鹿肉ソースカツ丼をいただいたが、なかなかボリュームがあった。薄い豚肉のカツという感じで、味はまぁまぁ。

知床峠もガスガスで何も見えなかった。

そして今回の大きな目的の一つの「熊の湯温泉」へ。

地元の漁師の方の温泉で、無料で入れるが、観光客はカンパをお願いとのこと。

車道脇の駐車スペースに車を停めて、橋を渡ったところに掘立て小屋がある。

手前は女風呂で屋内になっているが、男風呂は露天のみ。

入っている人がおられたので全体は撮れなかった。

ちゃんとした洗い場などはなく、小さな水道がひとつあるだけ。

かなり熱い湯で、入っておられた地元の「このあたりがちょっとぬるい」というアドバイスで何とかつかることができた。

出たり入ったりで15分くらい過ごしただろうか。身体は洗わずにお終いにした。

今回の最大の目的であるシマフクロウの見られる「鷲の宿」は本当にローカルな民宿だった。

これは宿泊棟で、横に食堂兼観察棟がある。プレハブの掘立て小屋。

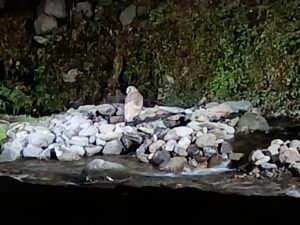

前の川にちょっとした島のようなものが作ってあって、薄暗くなるとここにシマフクロウがやってくる。

暗くなると観察時間になるので夕食は4時半から。今日の客は全部で8人だが、連泊している人やリピーターの方もおられる。

食事を終えてから一旦部屋に戻って、5時を過ぎて暗くなったころに観察棟に戻った。

川の島には特殊なライトが当てられていて、シマフクロウにとってはちょうど具合のいいような灯りになっているらしい。

リピーターのような方が夕食時に「鳴き声が聞こえるのですぐにやってくる」とおっしゃっていたが、なかなか現れない。

が、6時頃、突然上の方から大きな鳥が飛んできた。やってきました!!

しばらくじっとしていたが、突然羽を広げたかと思うと川の魚を捕まえて食べ出した。

食べ終わるとそばの木の枝に飛んで行った。

そのまま待っていたら6時半頃にまた一羽やってきた。

これも同じような行動で、しばらくじっとしていたが突然川の魚を捕って食べて、枝に飛んでから見えなくなった。

よく見えるように窓を開けているので寒くてたまらない。石油ファンストーブが1台あるだけなので部屋の中はほとんど温まらない。

8時頃まで待っていたが次が現れないので、もし現れたとしても同じような行動を見るだけだと思うので、諦めて部屋に戻った。

翌日に聞いた話ではあの後にも何度かやってきたらしい。

ほとんど毎日見られるとのことだが、やはり野生動物が相手なのでやってこないこともあるそうで、あれだけ見られたのは本当に良かった。ただしスマホのカメラのズームではまともな品質の写真は撮れない。ベテランと思われる方々はみんな望遠レンズの付いた大きなカメラを持ってきておられた。

フロは一般家庭の風呂のようなものが一箇所あるだけだが、ちょうど空いていたのでゆっくり温まることができた。