10/23(日)のニセコは予報通り朝から本降りの雨だった。さすがにこの中を羊蹄山に向かう気にはなれない。明日も雨の予報で、どうやって二日間も過ごせばいいのだろうか。

しかし天気予報では東の太平洋に近い地域ではそれほどの雨ではないようなので、せっかくニセコまで来たけれど最後に行く予定だった登別の「知里幸恵銀のしずく記念館」へ先に行くのがいいのではないかと考えた。

ニセコからは 100km ほどあって昨日の遠距離移動がほぼ無駄になってしまうが、雨やどりの無駄な時間をここで過ごすよりはいいだろう。

登別に向かうにはこの1月に泊まった洞爺湖を通る。いつの間にか雨は止んでいた。ニセコでは降っているだろうけれど。

オロフレ峠を越えて、1月に滑ったサンライバスキー場の横を通って登別温泉に出るのだが、1月は冬期道路閉鎖で行けなかった倶多楽(くったら)湖に立ち寄ることにした。

途中の日和山展望台から大湯沼を見下ろす。

沼の側壁は上の方で噴煙が上がっている。

その後、道幅が狭くて離合できないような道になって、倶多楽湖に到着した。

ここは穏やかな湖だった。

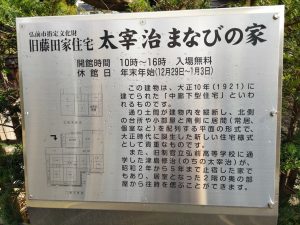

そして開館時間ちょうどの9時半に「知里幸恵 銀のしずく記念館」に到着した。

実はこの1月もすぐ近くを通っていたのだが、その頃は知里幸恵のことは知らなかった。

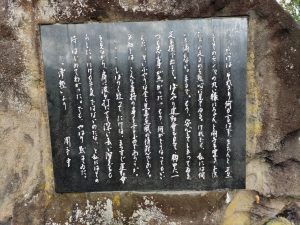

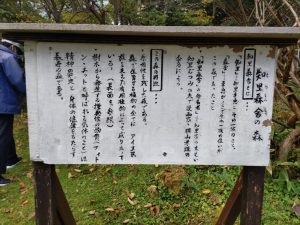

入館料を支払っていったん入ったのだが、係の方がこの建物の横にある「知里森舎の森」を解説しながら案内して下さるとのことだったので、まずはそこを散策した。

本来の植生を何とか維持しようとされているのだが、温暖化の影響で樹木が異常に成長したりして、近年は維持に苦労されているとのことだった。

記念館そのものは小さな建物だが、知里幸恵の自筆の手紙や日記などがたくさん展示されてあって、内容は充実していた。

知里幸恵は生まれつき心臓が弱くて、19歳で死んだのもその要因は僧帽弁狭窄症で、親からの遺伝性とのこと。「結婚できないと言われた」と書かれているのが何とも切なかった。

記念館のすぐそばには登別川が流れている。

アイヌ名では「ヌプル・ペッ」と呼ばれていた。これは「(水色の)濃い川」という意味で、上流に温泉があるためにそこから濁った水が流れ込んでいた。今は上流に温泉施設がたくさんできているために濁ってはいない。「のぼりべつ」という地名はこの名前から来ている。

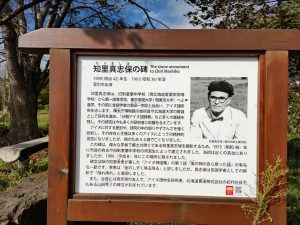

記念館で1時間ほど過ごしてから近くの「知里真志保の碑」へ。知里幸恵の弟で、アイヌ出身で東京大学に入って博士号まで取ったという秀才。知里幸恵と同じく金田一京助に招かれた。

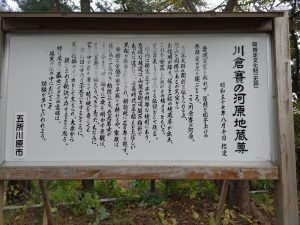

それから少し離れた富浦墓地にある「金成マツの碑、知里幸恵の墓」へ。

知里幸恵は最初は金田一京助によって東京に埋葬されていたが、1975年にこちらに改葬された。

金成マツは知里幸恵の叔母にあたる人で(母親の姉)、知里幸恵が金田一京助に招かれて東京へ出る前までは旭川で一緒に暮らしていた。金成マツの碑が十字架になっているのは彼女がクリスチャンだったからだろう。宣教師のジョン・バチェラーの元で布教活動をしていた。ちなみに知里幸恵もクリスチャンだった。

まだ昼頃。とりあえずアヨロ海岸に行って時間潰しをする。

車の中で北海道の山のガイドブックを眺めていたら、室蘭岳というのが目に入った。半日あれば登って下りられるくらいの山で、登山口までここからなら1時間もかからない。これは行くしかないだろう。

山麓公園の駐車場を出発したのは午後1時半過ぎだった。地図は用意してきていないのでガイドブックをザックに入れておいた。

だんパラスキー場の横を行く。

10分少々で白鳥ヒュッテ。

なかなかのガッツリした登りが続く。

室蘭の街が見下ろせるようになってきた。

ダケカンバの美しい森。しかしこのあたりからあられのような小雨がパラパラ降り出してきた。

次第にあられが強くなってきて、致し方なく雨具の上下を羽織った。しかし案の定、少ししたら止んで虹が見えた。

山頂のほんの少し手前に三角点(911.1m)。

午後2時42分、山頂に到着した。登山口から1時間と数分だった。

誰もいなかったのでのんびり自撮りしてから下った。

室蘭の湾のあたりがすっきり見える。1月に行った測量山や地球岬などのあたりも見えているのだが、どれがどこだかはよくわからない。

午後3時40分、登山口に戻ってきた。

温泉は登別駅を越えてしばらく行ったところの「虎杖浜(こじょうはま)温泉ホテル」へ。

ホテルの温泉で、露天や水風呂、もちろんせっけんシャンプーもあって600円という良心的な価格だった。

明日は樽前山へ向かおうと思う。このあたりは道の駅が無いのでどこか大きな駐車スペースでもないかと注意しながら走ったが見当たらず、結局ガタガタ未舗装路をしばらく走って七合目登山口まで来てしまった。この駐車場は非常に混雑すると書かれていたが、さすがに日曜日の夜8時には他には一台も停まっていなかった。夜中には星がたくさん出ていたが強風が吹き荒れていた。時々車が揺れた。