富士山はこれまでに3回登った。そのうちの2回は富士登山競争で、山頂の鳥居がゴールだったので剣ヶ峰までは行っていない。

20年ほど前に小学生だった息子を連れて富士宮口から登って、この時は剣ヶ峰まで行った。

そうそう何度も行きたいと思う山ではないけれど(もっと近かったら行くのだが)、お鉢めぐりをまだやっていないのが心残りだった。

シーズン中の行列の中を登る気にはなれないので、山小屋の営業が終わって、五合目の駐車場まで車で上がれるようになったタイミングを狙って(昔はシーズン中でも車で上がれたのだが)、さらに連休の混雑を避けて 9/21(火)に登ろうと考えた。

前日の昼頃に家を出て、一路須走口の駐車場に向かった。今回はこれまで登ったことの無い須走口からのルートにした。

新名神から新東名というルートは初めてで、新東名で最高時速 120km という表示に出会った。以前にニュースで伝えられていたことを思い出したが、走っている車のスピードは他とそれほどの違いは感じられなかった。

静岡に入ってからはほぼずっと左前に富士山がくっきりと見えていた。先日、富士山が冠雪したというニュースが流れていたが、雪はまったく見えない。アイゼン(チェーンスパイク)を持ってくるのをすっかり忘れていたので、雪が残っていないことを祈った。

連休も最終日の夕方なので駐車場はすでに空いていた。しかしここは標高 2000m で涼しくて、しかも富士山と御殿場の展望が両方楽しめるので、車やバイクの観光客が次々とやってきた。

あまりよく眠れないまま4時に起きて、5時前に駐車場を出発した。土産物屋が早くも店を開ける準備をしていた。

建て前としては富士山は夏のシーズン以外は登山禁止。しかしこの看板の横に通れるようなスペースが開けてある。

早々に夜が明けてご来光。できればもっと上で見たかったのだけれど。

歩き出して 40 分ほどで森林限界を超えて今日のルートの全容が望めるようになってきた。先は長い。

1時間ほどで新六合目の小屋に到着した。暖かくなってきたので羽織っていたライトジャケットを脱いだ。

足下に山中湖。

出発して3時間で八合目あたり。標高 3200m くらい?

天気はいいが風が強くなってきた。寒くなってきたので岩陰でライトジャケットを羽織った。

神社も店仕舞い。

出発して4時間 10 分、ようやく山頂の鳥居が見えてきた。富士登山競争のゴールはこの鳥居だったということが帰ってからわかった。

石柱はずいぶん新しい。

ここでおにぎり休憩にして、さて本日の目的のお鉢めぐりへ。最初、道がよくわからなくて変な所へ行ってしまったが、実はあの鳥居から右の方へ行くのだった。

ちょうど真向かいに剣ヶ峰。

白山岳、河口湖、山中湖。

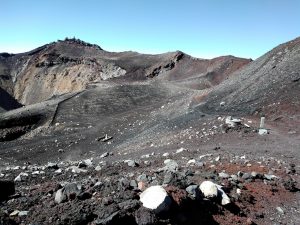

お鉢めぐりというのは火口をぐるっと回るのかと思っていたが、実は白山岳は通らずに火口の中を通り抜けていた。

大内院。

そして小内院。

剣ヶ峰への登り返しは結構しんどかった。ようやく気象観測所へ。

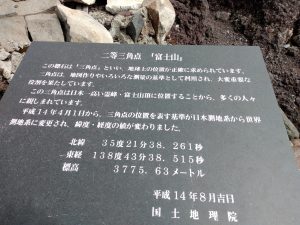

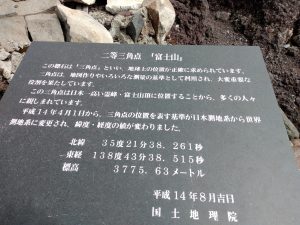

10 時ちょうどに剣ヶ峰(3775.63m)に到着した。標柱の文字が影になって読めない。

実は二等三角点なのです。

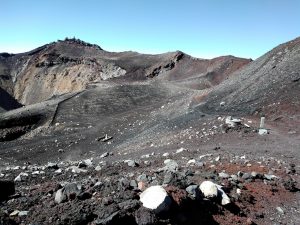

剣ヶ峰から火口を眺める。

気象観測所から下の斜面はしばらく細かい砂地で滑りやすい。慎重に下っていたが、それでも足下が滑って右の大腿部と右肘を地面に強く打ち付けてしまった。歩けないほどではないがしばらく痛かった。

下りきると浅間大社奥社。

ぐるっと火口を一周して元に戻ってきた。

地図によると下山路は別になっているのだが、なぜかロープが張られている。

登ってくる時に下山路を下っている人を何度か見かけたので下れると思うのだが、ちょっと気になる。ここは指示に従って登ってきた道を下ることにした。

富士登山競争で頂上にゴールした後は火山灰でザラザラの道を五合目まで下った。おそらくこのルートも本来はそういう下山路を下るのだろうと思う。あとは淡々と下るだけと思っていたので、また歩きにくい道を下らなければならないのは気が重い。

八合目の小屋の所で登ってきた時は違う方向に下ったところ、何か作業をしている場所に出てしまった。あちらから須走に下れると言われた方向に行ったら登山路に出たのだが、どうも様子がおかしい。周りの風景が登ってきた時と随分違う気がする。

登ってくる人もいたので登山路には違いないが、gps のトレースを見ても行きと少し離れてきている。後からわかったのだが、吉田口へ下りる道に入り込んでいたのだ。

これはまずいと思ったが、とても登り返して元に戻る気にはなれない。何とかトラバースして元に戻ろうと思って、道の無い斜面に入り込んだ。

富士山の斜面は細かい砂礫で非常に脆くて崩れやすい。元の道は見えているが、トラバースでそこまで戻るのは難しそう。

ちょうど斜面の上の方に登山者が歩いているのが見えた。こういう斜面はトラバースするよりも上に上がる方がまだマシなので、ポールを駆使して何とか身体を支えながら必死に這いがった。

この斜面の向こう側から出てきて、右下の小さな青いゴミのあたりから左上の白い標柱まで這い上がった。無雪期の晴天の富士山でロストなんて笑い話にもならない。

七合目の下はしっかりした標識があったので下山路へ。

地図ではかなり下まで下山路が続いているのだが、その方向はまたロープが張られていて、六合目くらいで元の道に戻ってしまった。

はるか下にゴールの駐車場が見えている。真ん中のハゲた部分の少し右の、ちょっと白くなっているところ。

その後も下山路に合流できるのではないかと思われる場所があったけれど、また変なところに入り込んだらたまらないので、そのまま登ってきた道を下っていった。

午後2時 12 分、登山口に戻ってきた。これが通行止めの看板。

駐車場に戻ってきたら急に痛めた右大腿部の痛みが強くなってきて、しばらく石垣に座って身体を休めた。

行く前に調べておいたのだが、新御殿場 IC までの間には温泉は無い。御殿場市内に出てもどうもスーパー銭湯のような施設はコロナの影響で休業しているようで、開いている施設は入場料 2000 円というレジャーセンターのようなところだったのでやめた。

今日はあまり汗はかいていないので高速の SA でコインシャワーでも浴びて帰ろうと立ち寄ったところ、何と満員。10 分も待てば空くのだけれどそれが待てない性格なので、結局温泉無しで9時頃に家に帰ってきた。

富士山は昔から山スキーで行きたいと思っていたのだけれど、今の体力ではスキーを担いで上まで上がるのはムリだと思った。おそらくこれが最後の富士山になるだろう。お鉢めぐりもできたのでもう満足です。