コロナウィルスの影響で登山講座が今月前半は中止になり、おまけに今月前半は東京マラソンや琵琶湖毎日マラソンなど見逃せない大会が続いたせいもあって、陸上クラブの練習会には参加していたものの、山はすっかりご無沙汰になってしまっていた。

昨日の日曜日(3/15)は当初は登山講座。そして練習会も予定されていたけれど、土曜日が雨だったので、久しぶりに山へ行くことにした。天気予報では南の方はまぁまぁというところだったので、吉野の低山に向かうことにした。

○○三山というのは随所にあるけれど、吉野三山のことを知ったのはわりと最近のことだった。

西吉野は前登志夫氏の「吉野紀行」で多少は興味を持っていて、このあたりの山々もいずれはと思っていたけれど、これらが吉野三山と呼ばれていることは山のガイドブックを読むまでは知らなかった。

栃原岳(とちはらだけ。531m)、銀峯山(ぎんぷせん。614m。白銀山ーしろがねやまーとも言う)、櫃ヶ岳(ひつがだけ。781m)の三山で、山頂へ行くだけなら栃原岳と銀峯山は車で行ける。櫃ヶ岳もかなり上部まで林道が延びている。

ガイドブックの案内と登山地図から判断して、広橋峠に車を置いて周回すれば 30km 弱くらいで行けそうだった。

6時半過ぎに広橋梅林の駐車場に車を止めた。準備を整えて出発したが、サングラスをかけるのを忘れてあわてて取りに戻って、再出発は6時50分になった。とりあえず梅林に入る。

梅林の散策路からハイキング道に入るのだろうと思っていたが、どうも余計な大回りをしている感じ。

もう梅の季節を過ぎているのか、まだ朝が早いせいか、梅の花はぼちぼちという程度。

高峯稲荷神社。このあたりは広橋城跡。南朝に尽力した広橋氏の居城だった。この神社は広橋氏とは無関係。

それにしてもハイキング道がわからない。うろうろして変な斜面に入り込んだりして、gps を頼りにようやく看板に出会うことができた。何だかんだで出発してから 30 分くらい歩き回った。

実は駐車場の少し下にこのハイキング道の入り口があることに帰りに気がついた。

ハイキング道は道標がしっかりしている。ただしそれほど多くの人が歩いているわけではなさそう。

正面に金剛山。右が大和葛城山。

梨子堂(なしんど)の集落。このあたりはずっと車道。

このあとしばらく車道脇のハイキング道を辿って、樺ノ木峠に出た。

この車道を少し北に行って、波比賣(はひめ)神社の参道に入る。

山頂手前には NHK の巨大な電波塔。

展望台から高野山方面を望む。弘法大師の道も見えているはず。

8時28分、波比賣神社に到着した。ここが栃原岳の山頂。

さて、これから南へ向かうのだけれど、登山地図と地形図、そして gps を駆使してもそれらしい道を見つけることができない。強引に突っ込めるようなヤブでもないので、諦めて来た道を戻って、車道経由で当初のルートに合流することにした。

何とか当初予定の道のあたりに来たけれど、ここでもこれから進む道を見つけることができない。ここはちょうど峠で、左からの道は栃原岳方面からのもの。

峠に上がってくる時も注意して見ていたけれど、南に向かう道は見つからなかった。ちょうどここの反対側に畑に上がる畦道があったので、それを上がってみることにした。

しかしここもほどなく進めなくなり、畑のフェンスに沿ってヤブを無理やり這い上がったところ、おそらく畑のためであろう道に出会った。たぶんこれが当初の予定のルートだと思うけれど、どこから始まっているのだろうか?

道標も何もなく、畑のための分岐が随所にある。適当に進んでいたら畑仕事をしている方がおられて、本来の道を教えて下さった。銀峯山まで道は続いているらしい。

織田信長に命じられてこのあたりを攻めた筒井順慶軍と戦ってこのあたりで討死したという堀小五郎の碑。

しばらく林道を進んでいたが、登山地図ではあるところから西に向かっている。面倒なフェンスを開け閉めしたり、別の場所ではフェンスが切れた場所から急斜面を強引に下ったりしたけれど、いずれもその先の進む方向が変なので戻ってきた。

これまでの何度もの道迷いにうんざりして、今日はもう栃原岳だけで終わりにしようと思った。地図では今いる林道をそのまま進むと来た車道の途中に出るはずなので、樺ノ木峠から来た道を戻ろうと思った。それにしても先ほど出会った方のお話はどの道のことだったのだろうか。

そういう気分で林道を進んでいたが、東に折れるはずの道がそのままずっと南に進んでいる。これはひょっとしたらこのまま南に向かうのではないか。だんだんと予定のルートに近づいてきている。

帰ってから地形図をよく見てみたらこの道は地形図には書かれていて、登山地図の道と分岐して先でまた合流している。どう見てもこの道の方が本道に思えるけれど、登山地図では別の方がルートになっている。地形図の道はあまり信用しないようにしているけれど、登山地図の道もあまり信用し過ぎない方が良さそうだ。

これなら銀峯山に行けそうと思っていたら、お地蔵さんのある分かれ道に出た。

ここは何と、来た道を含めて六叉路になっている。最初に向かった道は民家で突き当たり。次に入った道は畑の中で、たまたま作業をされている方がおられた。その方に尋ねたところ、正しい道まで案内して下さって、フェンスの開け閉めまでいただいた。

山道を少し進むと祠があった。

ここもいくつか道が交錯していて、来た方向と真っ直ぐに進むようにと先ほどの方からのアドバイスをいただいていたので、その方向に進んだ。

先ほどの分岐から30分ほどで、銀峯山の波宝(はほう)神社の入り口に着いた。

急な参道の車道を5分ほどで11時5分、波宝神社の境内に到着した。

雪がちらついてきた。風も出てきて寒いけれど、風の当たらないベンチに腰掛けておにぎり休憩にした。熱いお茶がおいしい。

先ほどの鳥居まで戻って、このすぐそばから十日市に向かって下る。しかし集落に出たあたりからまた道があやしくなって、無駄な回り道をしたりしてしまった。おまけにみぞれが降ってきて、仕方なくジャケットを羽織って帽子をかぶった。

足下に十日市の集落が見える。かなりの急な下りになりそう。

大回りの車道をショートカットしようと畑の斜面に入ったところ、またもや道が無くなってヤブをかき分けることに。急斜面をずり落ちるように林道に降り立った。

下に降りてからも自分の進む方向がわからなくなってウロウロしたりしたが、何とか丹生川にかかる橋までたどり着くことができた。みぞれは止んで暑くなってきたのでジャケットを脱いだ。

左岸の車道を登っていく。十日市の標高が約 250m。櫃ヶ岳が 781m なので、標高差で 500m 少々登らなければならない。この車道に入って 25 分ほどで川岸十日市の分岐(標高約 450m)まできた。

林道からは展望の開けた場所が所々ある。右に百貝山。

真ん中遠くに栃原岳。ずいぶん遠くに見える。

左には銀峯山。

しばらく進むと林道から分かれて登山道になった。このあたりは松茸山らしい。

そのうちに道がトラバース気味になって稜線から離れてきた。これはおかしいと思って横の斜面を強引に這い上がって、無事に本来の道に戻った。

櫃ヶ岳にだいぶ近づいてきたあたりで林道に合流した。

そして林道から分かれて午後1時22分、山頂(と思っていた)の神社に到着した。

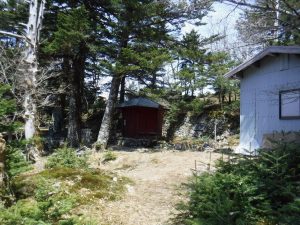

ここの神社はこれまでの二つと違って、もう管理されていないのではないかという感じ。ここの拝殿でぼた餅休憩にした。

これで吉野三山完了と思っていたのだが、帰ってからガイドブックを読み返してみたら、何と櫃ヶ岳の山頂はこの神社の裏をまだ少し登らなければならなかったのだ。

これまでの二山がいずれも山頂が神社だったのでここも同じと思い込んでしまっていた。里山の低山では山頂を間違えることは時々ある。山頂がそれほど顕著でなかったり、木が繁っていて眺望がなかったりするとはっきりわからない事がある。

そんなことはつゆ知らずに最後の栃ヶ山に向かっていた。栃ヶ山はオマケのようなものなのだけれど、実は今日のルートの中では最高峰。

遠方に雪山が見える。大天井ヶ岳?

午後2時2分、栃ヶ山(809.2m)に到着した。

あとは下るだけ。櫃ヶ岳以降は道標がしっかりしていたので、わりと安心して歩くことができた。

午後2時50分、長谷の集落まで下りてきた。

山はこれで終わったけれど、これから車道を広橋まで戻らなければならない。標高差にして 100m 少々ある。

何とか走れる程度の上りなので、スロージョグで進む。何度も車で通った登石トンネルの手前で旧道に入る。

長谷から 50 分足らずのジョグで広橋峠まで戻ってきた。

午後3時 36 分、駐車場まで戻ってきた。

道が不明で何度もウロウロしたりしたせいもあって、8時間40分、約 35km の行程になった。

結果的にはほぼ当初の予定のルートを行くことができたけれど、今一つすっきり感が無いというのが正直なところだった。さらに帰ってから櫃ヶ岳の件が判明して、やり残した感が強い。

櫃ヶ岳の件だけならもういいという感じだけれど、ルート全体としてはもう一度すっきりとトレースしてみたいと感じている。