タブレット端末を入手した。

以前に iPhone や Android スマホを何年か使っていたが、タッチパネルでの操作がどうにも肌に合わず、仕事で外出するようなことも非常に少なくなってスマホのようなものを持ち歩く必要性があまり無くなったので、携帯はいわゆるガラケーを使っている。

今回入手したのは Acer の iconiatab A500 という、随分古い、メーカーサポートも終わってしまっている機種で、オークションで格安で手に入れた。

今になってタブレット端末を入手した理由は、今月一杯で新聞購読を止めることにしたから。

もうしばらく、新聞は無くてもいいかなと感じていたが、ちょっとした時に紙の印刷物で新しい情報に触れることができるというのは捨てがたいという気持ちもあって、何となく惰性で継続してきたが、昨今の紙面におけるあまりの広告の多さに辟易して、もう我慢の限界と決心した。

月に4千円ほどの購読料を取りながら、紙面の面積の半分くらいを広告が占めているというのはもう許せない。民放テレビはタダで放映しているではないかというのが正直な気持ちだ。

有益な記事やコラムなどもあるので、止めてしまうというのはちょっと残念な気持ちも無くは無いが、そのために月4千円というのは高すぎる。

そんなわけで、リビングにはタブレット端末を置いて、手軽な情報入手の代替手段にしようと思った。

基本的にはブラウザでニュースサイトなどが見られれば良いだけなので、高性能は機種は必要無い。現在利用しているプロバイダでは月額千円未満でタブレット端末を利用できるサービスがあるが、本来不要な費用が何百円がかかるのが気に入らない。

そこで、型落ちのモデルを安く入手しようとして手に入れたのがこの Acer iconiatab A500 だった。

購入時は Android 3.1 で、メーカーでも 3.2 までしかサポートしていない(海外では 4.0 まで)。しかしすでにサポート期間が終わっているためか、正式な手段で 3.2 へ上げることすらできない。

しかしさすがに Android 端末。好き者が『カスタム ROM』と呼ばれるパッケージを配布していて、自己責任で新しいヴァージョンの Android を入れることができる。

予想外のトラブルに見舞われてかなり手こずってしまったが、3日ほどかけて何とか Android 4.2 を入れることができた。システムそのものは英語版になってしまったが、ブラウザやアプリでは日本語表示ができるし、日本語入力もできるので、実用上はほとんど問題無い。システムを日本語化する方法も無いわけではなさそうだが、そこまでやる気力は残っていなかった。

Android 3 では便利なアプリで使えないものも少なくないが、4.2 まで上げると現在出回っているものはまずほとんどインストールできる。しかも古い機種にしては動作も軽快で、これで1万円弱ならお買い得だ。新聞代2ヶ月半で元が取れる。

しかしタッチパネルでの操作というのはどうしても肌に合わない。スマホやタブレット用の画面はいたるところにリンクがあるので、ちょっと触れただけでリンク先に飛んでしまったりする。キー入力も不便だ。

街に出ると常にスマホを握って、歩きながらでも(自転車でも)スマホを操作している人をしばしば見かけるが、私には理解できない人種である。

有馬滝めぐり

昨日の登山教室は有馬の滝めぐりだった。氷瀑を期待したが、残念ながらつらら程度。しかし久しぶりの快晴で快適な一日だった。

朝9時に宝塚に集合して、バスで有馬へ向かう。蓬莱峡を経由する道は昨夏は台風の影響で通行止めになっていたが、まだ部分的に修復工事で片側通行になっている。

有馬の温泉街の少し手前で降りて、まずは瑞宝寺公園へ。

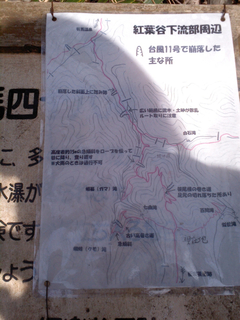

公園から登山道に向かうとさっそくロープで通行止め。このあたりの谷筋は昨夏の台風でかなり荒れたようで、この後も至る所で通行禁止の立て札を抜けて行くことになった。

筆屋道をたどって展望台で一服。

魚屋道(ととやみち)へ合流して、はっきりした登山道の無い射場山(690m)のピークを目指す。頂上も何も無い。

また魚屋道に戻って、炭屋道に出会う少し手前で昼食。

後半戦はいよいよ滝めぐりだが、さっそく通行止めの立て札。無視して紅葉谷に突入して、まずは白石滝。

白石谷を遡って行くが、道が大きく崩れている箇所が出てきて、スリングを張って通過する。

荒れた沢筋を登って次は百間滝。ほんのわずかにつららがかかっている。

すぐ近くには似位滝(にいたき)。

紅葉谷道へ這い上がる途中で百間滝の落ち口に立ち寄る。

紅葉谷道へ上がってからちょっと寄り道して七曲滝の落ち口へも行った。

これでこの日の予定はほぼすべて完了だが、実は下山予定の道も通行禁止になっていた。しかし踏み跡もしっかりあるので、ここも突入する。

車道に出るほんの手前で大きく崩れている箇所があって、手前のパーティがロープを張って下りていたが、我々は特に問題も無く通過できた。

3時半過ぎにロープウェイ駅に降り立って、解散となった。

せっかく有馬に来たので金の湯に入って帰ろうと思っていたが、このところは随分と混雑がひどいようで、特に土曜日の夕方だったので待ち時間30分とのこと。さすがにそこまではということで、みなさんのご贔屓というモンベル横の店でビールとちょっとした料理を楽しんで、満足して帰ってきた。

六甲は自分で行く時はまずほとんど縦走路しか行かないので、たまにこういう機会があると非常に楽しめる。ありがたいことだ。

飯盛山、室池

今日は登山教室の随行で、四条畷の飯森山から室池を歩いてきた。

集合はJR四条畷駅。電車で行くと枚方市、河内磐船と2回の乗り換えがあってうっとうしいので、家から自転車で行くことにした。幸い、解散も四条畷駅なので、駐輪場に置いておけば良い。

9時半に集合して、まずは四条畷神社へ向かう。

そして神社でお参り。

ここから山道に入って飯盛山を目指す。頂上エリアには城跡が随所にある。

大阪市内はおおむね望めるが、どんよりした空気で六甲などの遠方は見えない。

11時過ぎに飯盛山へ到着。楠木政行の像が建っているが、何かわざとらしくて風情を感じられない。

山頂から少し下ると楠公寺。こちら側はここまで車道が来ている。

少し下って横道にそれると白龍大明神。

権現谷へ下って、権現の滝へ。

室池の西端の堰堤で昼食にした。すでに12時半を少しまわっていて、あたたかいカップラーメンがおいしかった。

しばらく進むと通い慣れた生駒の縦走路に出て、つい先週往復した道でまた室池の堰堤を渡る。

この後は蟹ヶ坂ハイキングコースで権現川の道に合流。

最後に御机(みつくえ)神社を参拝した。

どうも私は今年、厄年らしい。どうでもいいけど。

四条畷駅に戻って、無事解散。そして自転車で帰ってきた。厄年と言われると『事故をおこさないように』と多少は意識するので、そういう御利益はあるのかもと思った。

かつて自転車で転倒して鎖骨骨折した場所のすぐ近くを走ったので、同じ過ちを繰り返さないようにと思いながら帰ってきた。

それにしても寒い一日だった。

山田池クロカン走

今日の練習会も山田池。今日はこれまでとはちょっと違ったコースを走ってみようと思った。

このところ『クロカンコース』と称する、公園内の道路をくねくねと廻って、おおむね1周 8km くらいのコースを走る人が何人かいる。道が狭かったり、カーブも多いので、ペースはキロ5分から6分くらいのジョグでやっているらしい。

やはり練習会は練習会でしかできないことをやりたいと思って、私はいつもの周回コースを走ってきたのだが、このところはいつも単独走で、こういう追い込んだ走りはもういいかなという気持ちも出てきたので、今日はこのクロカンコースを行ってみることにした。

そこそこの集団になると思っていたのだが、いつものコースから分かれてクロカンコースに入ったのは4人だけ。みんな私より走力が上だが、ペースはキロ5分半をちょっと切るくらいで、ちょうどいい。速すぎず遅すぎずというところ。

コースを知っている人の後ろを行くが、これまで通ったことの無い道が多くて、おまけにくねくねと曲がるのでどこを走っているのかよくわからなくなる。

南側のエリアにはちょっとした丘があるのだが、そのてっぺんにも訪れる。

終盤はよく走る南エリアの広い道からいつものスタート地点に戻った。1周目は 43 分台。gps では 7.9km だった。

2周目はコースの概要がわかったので、気分的には楽になる。3周目に行くかどうするか迷いながら走った。

2周ではちょっともの足らないが、3周となるとちょっとキツいかも知れない。一緒に走っているうちのスピードランナー(フル 2:40)は4周行くと言っているが、他の二人はおそらく3周だろう。

どうしようかと迷っているうちにスタート地点に戻ってきた。この1周も 43 分台。

勢いでそのまま3周目に入ってしまったが、何故か他の3人が給水か何かで付いて来ない。思いがけず単独走になってしまったが、それで逆に気合いが入った。行くしかない。

若干ペースを上げて、後ろを見るとスピードランナーがちょっと遅れて来ている。他の二人が追いつくのを待っているのかも知れない。

北側エリアをずっと単独で走って、コースのよくわからない南エリアに入ったところ、一人が後ろから追いついてきた。あとの二人もその少し後から来ている。おかげで危うくコースミスするところを救われた。

この周回で最後にするつもりなので、若干ペースを上げる。いつの間にか3人になってしまった。

最後はペースを上げて、3周目を 41 分で走って終わりにした。スピードランナーは一人で4周目に向かって行った。

なかなか気持ち良く走れた。心拍数は 140 くらい。ピッチは 195 くらいで、レースペースに較べるとかなり余裕のあるペースだったが、練習はこれくらいがいいように思ってきた。

山田池までの往復とアップなどを含めるとトータルで 32km ほど。目一杯ではないけれどそこそこの充実感はあるというレベルで、気持ち良く走り終えることができた。

来週もこれで行こうかなと思っている。

ポンポン山、小塩山、釈迦岳、天王山

今日が祝日だということに気が付いたのは昨日の昼のこと。天気も悪くなさそうなので、それならということで、高槻から京都西山のエリアをぐるっとまわってきた。

今日の一番の目的は小塩山。先月の登山教室で、深草の大岩山から眺めた小塩山が格好良く見えたので、ぜひ一度訪れてみたいと思っていた。

そこで、地図を眺めて決めたのがこのコース。ポンポン山と釈迦岳は何度も行っているが、せっかくなのでこれまで行ったことの無い天王山まで足を延ばそうと思った。

しかしこのあたりのエリアは枚方からは以外と交通の便が悪い。淀川の対岸にすぐ近く見えるのだが、枚方と高槻はバス便しか無い。これが時間帯によっては非常に渋滞する(らしい)のだ。

そこで、高槻駅に自転車を置いて、山崎から電車で戻ってこようと考えた。カシミールでルートを作成すると、走る部分は 30km 少々ということで、ちょうど適当な距離だ。実際はもう少し増えるだろうが。

ウルトラライトのジャケットとパンツを羽織って自転車で高槻に向かって、駅のそばの駐輪場に預けてスタートしたのは8時26分だった。あまり寒くない。

JRを越える地下道がよくわからずに少しウロウロしたが、車で何度も走ってよく覚えている亀岡への道に出る。

徐々に登りがきつくなって、9時ちょっと過ぎに上の口。その後脇道にそれて、神峰山寺には9時17分に到着した。

結構な登りの車道がまだまだ続く。『南無妙法蓮華経』と唱えながら歩く集団も。

9時52分にようやく本山寺の山門に到着した。このあたりまで来ると気温も低くなってきた。

ここからようやく山道になる。昔はトレランというよりはロードのトレーニングという位置づけで、何度も走りに来たが、随分久しぶりだ。

この季節はハイカーも少なく、静かで快適だ。

徐々に雪が出てきて、滑りやすいところもたまにある。かなり踏み固められていて、滑りやすくなっている。

スパイクは持ってきているが、着けずに行く。

スタートしてちょうど2時間でポンポン山(678m)の山頂に着いた。

枚方方面はあまりよく見えない。

そろそろ少しエネルギーを補給したいところだが、寒いので補給は下ってからにする。

ここから先は未知のルートだ。道標は出灰(いずりは)を示しているが、こちらへ進む。予想通り北面の下りは雪が残っていたが、頂上付近だけのようなので、スパイクは着けずに行く。

少し下るとまた出灰への道標が出たが、右の尾根に道がある。こちらへの道標は無いが、方向的にはこちらのはずだ。

しばらく下るとリョウブの丘に出た。

展望の開けた場所では正面に小塩山が望める。

下りきると出灰川沿いの道になった。なかなか気分の良い道だ。

ほどなく森の案内所へ。

ここで腰掛けておにぎり休憩にした。11時過ぎ。

次は今日二つ目のピークの小塩山を目指す。森林公園を出たところの車道の反対側が小塩山への登り口だった。案内板はずいぶん古くて小さい。

ちょっと行くと丸木橋で小さな沢を渡る。木が細くてずいぶんしなる。体重の重い人だと結構渡りにくいだろうと思う。まぁ落ちても足が濡れるくらいだが。

小塩山に向かって登っていたら、上からマウンテンバイクの大集団が下りてきた。鬱陶しいが仕方ない。マナーは悪くなかったので、適当に挨拶をして通り過ぎる。

彼らが下ってきた道は案の定、所々道が荒れていた。トレランのレースの後も同じようなものだが。

このあたりの道もなかなか気分が良い。マウンテンバイクで走りたくなるのもわからなくはない。

山頂(642m)エリアには11時50分頃に到着した。ピークには淳和天皇稜がある。

京都側からは車道がずっとついているが、車道を何度か横切るように山道を下って、金蔵寺へ向かう。

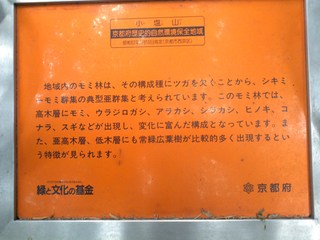

このあたりのモミ林は本当に気持ちが良かった。

12時10分に金蔵寺に到着。

ここからは東海自然歩道を行く。しばらく行くと無縁墓の墓?

このあと舗装された車道をしばらく行って、また山道に入ってポンポン山への稜線に向かう。ここでどら焼き休憩。

しっかりした登り道だが、以外とあっさり25分ほどで稜線に出て、東海自然歩道から分かれて釈迦岳へ向かう。

釈迦岳(631m)へは13時10分に到着。

今日三つ目の 600m 峰で、これで大きな山はおしまい。あとはほぼ下りになる。しかし距離的にはまだ 10km くらいはあるだろう。

整備された道をぐんぐん下る。今日のコースは全般的に展望の開けた場所は少ないが、京都の市街や比叡山が望める場所があった。

この道は西山古道と呼ばれているようで、林道と何度も交差しながら道標に導かれて気持ち良く下って行く。

柳谷観音の手前でフェンス(鹿よけ?)を避けて少し横道にそれてしまったが、gps のおかげでロスはわずかで済んだ。

このあとの車道で、ヘアピンの部分を登山道でショートカットしている部分がわからずに大回りしてしまったが、無事天王山のハイキング道路に入れた。

この道も緩い傾斜でトレラン向きのコースだ。

そろそろ天王山というあたりで道標の無い場所で右側の斜面から下ってくる人がいたので、これはきっと天王山山頂への道に違い無いと思って登ったところ、ほどなく天王山の山頂に到着した。14時37分。

木が茂っていて展望はすっきりしない。

自玉手祭来酒解神社(たまでよりまつりきたるさかとけじんじゃ)の神輿庫は重要文化財とのこと。

もう少し下りた展望台からは京都方面がすっきりと眺められた。

枚方方向は木がじゃまして今ひとつ。

最後は宝積寺。

JR山崎駅は改札が南側しか無く、最初北側へ行ってまた踏み切りまで戻らされてしまったが、15時10分に予定のコースを完了することができた。おおむね 34km だった。

今日のコースは序盤の車道を除けば自然度がかなり高く、アップダウンもそれなりにあって、満足感の大きい一日だった。

季節がらハイカーも少なくて、静かで楽しいコースだった。これからもこういうコースを開拓して行きたい。

生駒山往復

昨日は久しぶりの生駒。

朝は雨で、この時期に雨の中を山に向かうというのはどうも気分が乗らなかったが、スケジュール的にこの日を逃すともうしばらくゆっくり走る日が取れないので、天候が回復方向という予報に期待して出かけることにした。

ウエアは上はドライの長袖シャツの上に長袖ジップシャツ、下はさんざん迷って、ロングタイツの上にウルトラライトのパンツをはいた。出かける時にはさらにこの上にゴアテックスの雨具上下と、ゴアテックスのオーバーグローブの完全装備。

8時前に自宅を出て、穂谷川沿いを交野へ向かう。雨はさほど強くはないが、しっかりとした本降り。

しかし 30 分ほどすると少し暑くなってきた。これから山へ入ることを考えると、できる限り汗はかきたくない。

津田のアルプラを過ぎると登りになる。そして津田サイエンスヒルズを過ぎてようやく山道へ。相変わらず通行止めになっているが、横を抜ける踏み跡もしっかりある。

重機が入って道を整備しているようだが、雨の日曜日なので仕事はしていない。

いつの間にか雨はほとんど止んでいた。

白旗池の休憩所で雨具を脱いだ。出発からすでに1時間以上経っている。ずいぶんなスローペースだ。

1時間半ほどかかってようやく交野山山頂へ到着。

写真を1枚撮っただけで早々に先を目指す。普段ならこのあたりでは結構な人に出会うのだが、さすがに今日の天候では誰にも会わない。

傍示を抜けてくろんど園地に入り、未舗装車道をぐんぐん下る。下りきった所に休憩所がある。今日はここはパスしようと思っていたのだが、やはりこういうスローペースの日こそ適宜休憩して補給した方が良いと思い直して、あんこの和菓子を半分食べる。

ゴルフ場の道路をぐんぐん下って、ほしだ園地へ。それにしてもこんな天気でもゴルフ場の駐車場はほぼ満車だ。おそらく予約しているので仕方ないのだろう。よくやるなぁと思ったが、向こうもこちらを見て同じように思っているのかも知れない。

ほしだ園地の山道を越えると飯森霊園。

飯森霊園の車道をぐんぐん下る。復路ではここから長い登り三連チャンになるつらいパートだ。

住宅街を抜けて少し登って、堂尾池へ。

時折小雨がぱらつくが、雨具を羽織るほどではない。もうほとんど3時間が経っている。かなり遅い。

室池を越えて、ようやく阪奈道路に出た。

もうほぼ4時間で、これまでより1時間近く遅い。しかしいつもの生駒のハイキング道路入り口の休憩エリアでおにぎり休憩にした。

ここから先、2年前のこの時期に来た時は予想外の雪で、特に生駒山からの下りが結構苦労したので、今回はスパイクを持ってきたのだが、今回は雪の気配はまったく無い。

最後は遊園地への長い階段を上がる。

スタートからほぼ5時間かかって、ようやく遊園地に到着した。いつもは遊園地に入ったところの展望休憩エリアを往路ゴールにしているのだが、遊園地の中にはまだ少し高い場所があるので、今日はそこまで行ってみた。

そのあたりにはお寺がある。

もう時刻は1時近いので、早々に下る。この様子ではヘタをすると帰るのが5時を過ぎそうだ。

さきほどおにぎり休憩した場所では再度ベンチに腰掛けて、あんこ和菓子の残り半分を食べた。

室池まで戻ってくると何となく随分戻ったような気分になるのだが、実際には復路の3分の1も来ていない。

少し暑くなってきたので、ベンチに腰掛けてライトパンツを脱いだ。

そばの道標を眺めていると、何となく最寄りの駅へ向かってしまいたい衝動にかられる。

気持ちを引き締めて、先を急ぐ。が、ペースはまったく上がらない。

ようやく飯森霊園まで戻ってきた。いよいよ登り三連チャンの始まり。

車道を過ぎて、ほしだ園地に入るところまでおおむね 15 分くらい。

少し空腹感を感じてきたので、山道を下った所で総菜パンを食べた。持参した食料はこれでお終い。あとはパワージェルが1個あるだけだ。

そしてゴルフ場道路の長い登りに入る。このあたりで距離的にはおおむね半分くらい。

また 15 分くらいで登り切って、くろんど園地の休憩所はパスして最後の登りに入る。

ここも一番上までは 15 分くらい。これでようやく登りがほぼ終了した。しかし帰るのは5時を過ぎそうだ。

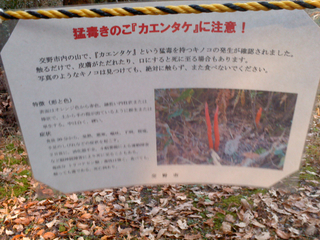

昨秋に新聞で見かけた、生駒の毒キノコの警告看板があった。

交野のゴルフ場まで来ると少しほっとできる。

工事している場所を抜けて、ようやく津田サイエンスヒルズへ。

穂谷川沿いを走って、家に帰り着いたのは5時間半だった。

2年前は今回とほぼ同じ時刻に出発して午後4時に戻っているので、その時より1時間半ほど余分にかかったことになる。しかし疲労感はさほどひどいものではなかった。このところの傾向は、長い時間行動できるが、そんなに疲労困憊という状態になることはない。しかし余裕があってもペースは上がらないという感じだ。

3年ほど前に初めてこのコースをやり遂げた時は何とも言えない充実感を味わうことができたのだが、何度もやっているとそういう新鮮味はまったく無くなってしまう。

このコースは生駒のメインストリートなので、良い季節で天気の良い日はたくさんの人に出会う。もうこのコースは卒業にして、人の少ない静かなコースを開拓したいと思っている。

山田池練習会

今日の練習会も山田池。先週末は山スキーへ行ったので、2週間ぶりの練習会だ。

2週間前が以外と走れたので、今日もあれくらいでいければと思った。

1周目は 12’14” で、おおむね予定通り。2周目は 11’46” で、期待したほど上がっていなかったが、8周行くことを考えてあえてムリはしないようにする。

体感的には若干余裕がある感じなのだが、ペースはあまり上がらず 11’40” 前後。

どうも調子が良くないのか、6周目の長い登りで一気に疲れが出た。このあたりはいつも苦しくなる局面で、前回も6周で終わろうかという考えが頭に浮かんだのだが、何とかそれを乗り越えた。

しかし今日は、次の短い登りでさらに脚筋が売り切れ状態になり、これ以上はもうムリだと思った。

ちょっとした地面の凹凸でバランスを崩すほどで、11’54” で6周で終わりにした。

心拍数とピッチは追い込んだ練習の時と同じレベルだったので、今日は体調があまり良くなかったのだと思う。

昨秋の故障後の走りから考えると、まぁまぁ戻ってきている方だと思う。しかし1年くらい前に較べると明らかに走力が落ちており、もはやこれが限界かという気はする。

実際のところ今の自分に一番必要なのは速いペースを維持することではなく、もっと遅いペースを長時間(10時間以上)維持することなので、これくらいの好不調はあまり気にしないようにしたいと思う。

取立山山スキー

昨日は予定通り、取立山(とったてやま 1307m)へ山スキーに行ってきた。

このところしばしば事故が起こって、世間の注目を浴びている中高年のバックカントリースキーというやつ。我々も平均年齢 60 台半ばという、まさにその典型パーティだった。

しかも私は4年ぶりくらい。他の二人も最近はあまり行っていないということで、事故を起こしたら非難は免れない。

土曜日の夕方に二人で出発したが、高速では随所で雪。北陸自動車道に入ってからはチェーン規制になっており、翌日の天候が心配された。

夜は勝山のトラックステーションの東屋にテントを張って過ごした。夜間の雪はそれほどではなく、新雪は数センチというところ。しかしこのトラックステーションはこれまで何度も冬に夜を過ごしているが、このあたりでこれほどの積雪には出会ったことが無い。

翌早朝に草津を出発された方と合流して、登山口の東山いこいの森に向かう。除雪車がたくさん出動している。

うっかりといこいの森を通り過ぎてしまったが、不安だった登山口の駐車場は除雪されていた。到着時は車は一台も止まっていなかったが、我々が準備しているうちに単独行の方が一人やってきた。

久しぶりなので準備に手間取る。ビンディングの扱いもいざ本番になるとスムーズにはいかない。歩き出したのはもう8時に近かった。直近のトレースはまったく無い。

ほんの少し後からスタートされた単独行の方は随分慣れている感じで、ショートカットしてどんどん前に行かれた。ありがたくトレースをいただく。

林道のショートカットに入るあたりで先行者のトレースを離れて、少し前と思われるうっすらとしたトレースを追うことにした。

樹林帯で木の枝を掴んで這い上がったりしながら、上部の林道に合流。ここからまた林道をはずれて近道を行く。

天候は曇り。ようやく身体が暖まってきたが、少しでも止まると寒い。

しばらく行くとあの先行者と思われるトレースに出会った。またありがたくトレースをいただく。

急斜面をつづら折れに登って、上部の稜線に出てきた。視界は百メートルくらい。頂上は見えない。

1000m を越えると木もまばらになって、北からの冷たい風が吹き付ける。稜線の南側は雪庇になっているので、できるだけ樹林帯の際のあたりを進む。

風が強いので、先行者のトレースは所々消えてしまっている。

11時12分、ようやく頂上に到着した。頂上エリアはなだらかになっているのでどこが頂上なのかよくわからなかったが、後から gps を見ると少し行きすぎていたようだった。

シールを剥がして、不安な滑降のスタートだ。久しぶりでブーツに足が馴染まず、右足が当たって痛い。

ターンの感触がまったくわからず、とにかく変なこけかただけはしないように慎重に下る。

一度少し北の方へ行きすぎてしまったが、他の人の gps のおかげで元に戻って、広い稜線をゆっくり下る。

このあたりからスノーシューで登ってくる人たちにたくさん出会った。

最近、スノーシューがずいぶん流行っているそうで、雪山では中高年のスノーシューパーティがたくさんいるらしい。取立山は山スキーで何度も来ているが、これまでは山スキーヤー以外に出会ったことが無かったのだが、今日はスノーシューやツボ足の登山者ばかり。

私にはスノーシューが快適とは思えないのだが、実際のところはかなりの便利ツールらしい。

夏場に駐車場になっている台地まで下りて、腰を下ろして昼食にする。

ここでもトータル 10 人くらいの登山者に出会ったが、山スキーヤーはゼロだった。しかしもう 12 時だと言うのにこれから登って行く人が何人もいるというのはちょっと信じられない。

明らかに頂上までは行かずに下りてきている人たちも多かったので、最初から頂上まで行くつもりではないのかも知れないが。

おおむね登りと同じコースで、1時40分頃には駐車場まで下りてきた。

久しぶりの山スキーなので、リハビリモードということで取立山を選んだのだが、天候が今ひとつで予想外に厳しくなってしまった。それだけにそれなりの充実感も得られたのだが。

これなら結構早く帰れるかもと思って帰路についたのだが、どうも車の調子がおかしい。変にタイヤがぶれるのだ。雪道なので多少不安定なのは仕方ないが、これくらいの道ならそんなにぶれることは無いはずというぶれ方をする。

タイヤから伝わる地面の感触も異常に粗い感じなのだが、そんなに路面が荒れているようには見えない。

いつもタイヤ交換は自分でやっているので、ひょっとしたらボルトが緩んできているのかもと思ったりしたが、金属的な音は聞こえない。

高速に入る手前でもう一台の人にちょっと声をかけようと思って道路脇に避けて止まった瞬間、明らかに変な感触があった。

何と、左前のタイヤがバーストしていた!!。ちょうどスピードを緩めたタイミングだったので、事故につながるような事態にはならずに済んだ。

実はこのスタッドレスタイヤはもう8年ほど経っており、しかもここ3年ほどはずっと軒下に置きっぱなしでまったく使っていなかった。

多少は不安もあったのだが、近い距離の運転では特に違和感を感じなかったので、大丈夫だろうと思い込んでいたのだが、まさかこのタイミングでこうなるとは。

取りあえずスペアタイヤに交換。スペアタイヤでは高速には入れないのだが(この時はそのことを知らなかった)、とにかく高速に入る。ただし 80km くらいの低速走行。

一度コーヒーブレークで休憩して再出発したが、やはりタイヤの具合がちょっとおかしい。劣化しているのは4本全部なので、また他のタイヤが同じ状態になる危険性はかなり高い。

もうすでにスペアタイヤを使ってしまっているので、もう1本バーストしたらロードサービスにでも助けてもらうしかない。それよりもこのまま高速を走り続けるのは極めて危険と感じて、敦賀で下りることにした。

幸か不幸か敦賀の IC を出てから道を間違えて市内に入ってしまったので、もしオートバックスでもあれば思い切ってタイヤ交換してしまおうと思ったが、残念ながらそういう店は見あたらなかった。

ガソリンスタンドでもタイヤを売っているが、何となく高そうで躊躇する。

これから国境の峠に向けてしばらく雪道を走らなければならない。時々タイヤが不安定な動きになり、恐怖感に襲われる。

スピードが出せないので渋滞を引き起こしてしまうので、避けるスペースがあれば止まって後の車をやり過ごす。

何とか峠道は越えられたが、家まではまだ 100km ほどある。

湖西道路は片側1車線で、追い越しスペースがあまり無いので、ここには入らずに下道を時速 50km でとろとろ進む。

和迩や堅田で店の多いあたりで注意して見たが、タイヤ交換できそうな店は見あたらない。緊張感で胸が張り裂けそうだ。

ついに大津まで戻ってきた。あまり店の無いあたりを走っていたところ、たまたま右側にタイヤショップが開いているのを見つけた。これはもう行くしかないと思って、Uターンして店に入った。

事情を話したところ、店にある在庫で4本交換すると 15 万円とのこと。一瞬、愕然としたが、もはや背に腹は代えられない。いま使っているブリジストンの同じようなモデルで、これを買った時もホイールを入れて 20 万円ほどした記憶があるので、ぼったくりということではないだろう。

20 分ほどですばやく交換してくれた。これまでの人生で最大の緊張感と思われる状態から解放されて、生き返った気になった。

よく福井からここまでスペアタイヤで走ってきたなと感心されたが、事故を起こさずに済んだのは何よりの幸運だった。もっと大金をドブに捨てるような事態になりかねない危険性は非常に高かったので、本当に運が良かったと思う。

昨秋に白山で古いプラスティックブーツが崩壊したが、やはり命に関わるような道具は古いものに未練を持ってはいけないということを痛感した。

あのタイヤが不安定な動きになる感触は、なかなか忘れることはできないだろうと思う。

山田池25kmジョグ

今日の午前中は山田池で 25km ジョグ。なぜ 30km 行かなかったかと言うと、久しぶりにこれから山スキーへ出かけるので、生協への買い物などに時間の余裕がほしかったから。

あと 5km ならせいぜい 30 分なのだが、やはり 30km 行くと体力的な疲労感が 25km とは随分違う。

11 時過ぎに帰ってきてからガソリンスタンド、酒屋、生協と廻ってきたが、何と生協でクラブの若いスピードランナー夫婦に遭遇。住まいがこの近くとか。

ダンナの方はフルのベストが2時間20分台で、奥さんもサブスリーで国際レースの常連。しかし今はお腹が大きいのでマラソンは休養中。

明日の山スキーは福井県の取立山(とったてやま 1307m)。山スキーの入門定番コースだ。久しぶりなので危険の無いショートコースを選んだ。

山岳会のベテランお二人を誘って、久しぶりの雪山を楽しんできたいと思っている。

貴船山、芹生、旧花脊峠、鞍馬山周回

久しぶりに雪の山道を歩いてみたいと思って、手頃なコースがないかと京都北山の新しい登山地図を買って眺めていた。

そこで思いついたのがこのコース。

叡山電鉄の二ノ瀬駅をスタートして、二ノ瀬ユリを辿って滝谷峠へ。さらに稜線を芹生峠まで行って、車道で一旦芹生へ下って、林道を登り返して旧花脊峠へ。ここから稜線伝いに鞍馬山を経由して貴船口駅までというもの。

二ノ瀬ユリや滝谷峠は中学、高校の頃に何度か歩いているが、もう 40 年以上前のことで、実質的には初めてのコースと言ってもいいくらいだ。

二ノ瀬駅で下車したのは私だけ。

電車の中にワカンを持った人がいたので、そんなに雪があるのかとちょっとおどろいたが、このあたりはまだ雪はまったく無い。

8時 15 分にスタートして、線路を渡ってすぐに右に折れて、ユリ道に入った。

適度な登りがずっと続くので非常に歩きやすい。さすがに無雪期のこのあたりのハイキングの人気ルートだ。気分が良くて思わず歓声が出る。

標高が 500m を越えるとちらほらと雪が出てきた。

40 分ほど行くと樋ノ水峠への分かれに来た。地形図の道よりは少し手前だが、道標はしっかりしている。

貴船山へ登るにはユリ道から少しそれなければならないので、道標に従って樋ノ水峠へ向かう。

少し行くと樋ノ水峠に到着。ここからはほぼ北に向かって貴船山を目指す。

踏み跡は少ししか無いが、古いテープを頼りに貴船山(699.8m)に到着した。スタートして1時間少々。

このあたりの道は登山地図と地形図で異なっていて、実際にどうなっているのかは歩いてみないとわからない。

登山地図には無いが、地形図には樋ノ水峠に戻らずにユリ道に合流できる道が書かれているので、その方向へ進んでみた。案の定、古いテープを発見。

このあたりまで来ると足元はかなり雪に覆われていて道がわかりにくいが、かすかな踏み跡もある。

テープに導かれて地形図の貴船山(716m)のすぐ手前でユリ道に合流した。

地形図の貴船山は石が積まれているだけ。

このあたりまで来ると足元はほぼ完全に雪。

天気は期待したほどの晴れにはならないが、おかげで汗をかかずに快調に歩ける。

展望も無いので淡々と進んで、9時 55 分に滝谷峠に到着した。

ここから芹生峠へは地形図には道が無いが、かなり新しい踏み跡が延びていた。単独行のように見える。

ジャンクションピークでジェルを補給。

芹生峠には 10 時 33 分に到着した。

ここから旧花脊峠へ稜線伝いに道が無いかと期待していたが、それらしい道は見あたらない。無雪期なら強引に稜線伝いに行くこともできるかも知れないが、今日のコンディションだと結構なラッセルを強いられそうなので、無難に車道で芹生に下りることにした。

芹生の里は京北十景ということになっているらしい。

人の気配はまったく無し。

旧花脊峠への林道は期待に反して除雪されていなかった。

最初のうちは何日か前のトレースが残っていたが、このトレースは登山者ではなくて仕事の人のものだったようで、途中で横にそれてしまっていた。そこからは想定外の単独ラッセル!!。

中途半端な堅さの雪で、表面は少し堅いものの、体重をかけると足がもぐる。おおむねスネくらいの深さで、一歩一歩力を入れて歩かなければならない。泣きたい気分だが、山深いのでエスケープしてバス道に出ることもできない。

朝、電車で見かけたワカンを持った人は、どこかでこういう道を歩いているのだろうか。スキーなら何の問題も無く歩ける道なのだが。

足跡はウサギだけ。

自分で選んだ道なので仕方ない。小一時間のアルバイトで、ようやく旧花脊峠へ到着した。

11 時 55 分。今日初めて腰を下ろしてあたたかいお茶を飲んで、おにぎりを食べる。

合流した道にはトレースが残っていたので、ほっとした。

10 分ほどの休憩で腰を上げる。

ここからの予定ルートは登山地図には道が書かれていない。しかし少なくとも鞍馬までは道があるはずだ。

林道で鞍馬の車道に向かう道を分けて、稜線伝いに行く方向を見ると、何と通行禁止の看板が出ている。

しかしこんなものは無視して行くしかない。トレースも残っている。

まるでハイウェイのような立派な道だ。

なぜ通行禁止なのかさっぱりわからない。

今日のコースはほとんど展望が無いが、比叡山が望める場所があった。

無雪期ならつまらなさそうな単調な道を南下して、13 時 15 分に鞍馬山(584m)へ到着した。

さらに下ると祠と池。

さらに下ると貴船と鞍馬を結ぶ道に合流した。今日、初めて人に出会った。

ここからは登山地図にも地形図にも無い道を行く予定。かつてはあったはずで、稜線伝いに貴船口駅へ向かう。

まず南へ向かうと大杉権現社。

しかしここから先がわからない。一度は参道を周回してしまった。

gps で方向を見当をつけて、柵をまたいで踏み跡らしき道を下る。もはや廃道状態だ。

しばらく行くと本来のルートから西にはずれてきた。

ちょっとうろうろしてみたがそれらしい踏み跡はまったく見あたらず、戻るのもシャクなので、どうせ貴船川のどこかに下りるだろうと適当に下った。

スギの植林で、随分昔に伐採されてそのまま放置されて、コケまみれになっている木がたくさんある。かつては人の手が入っていたはずだ。

徐々に傾斜が急になって、慎重に下ったら、貴船川の川岸に降り立った。

対岸は車道だが、問題はどこで川を渡るか。このあたりに橋は無いので、適当な渡渉地点を見つけて渡るしかない。

少しうろうろして、最後は覚悟を決めて流れの中を強行突破することにした。なまじ石を飛んでなんてことをやろうとすると、転倒して全身ずぶ濡れになりかねない。

流れが浅そうな場所を選んで、ばしゃばしゃと渡った。

ずいぶん貴船寄りに下りてしまったようで、料理旅館の前を通って車道をすたこらと歩き、2時半に貴船口駅にゴールした。

ここから鞍馬へ向かう道が残っているのかどうか確認したかったが、ちょうど電車の時間がせまっていたので、早く帰ることにした。

無事終わってみれば、旧花脊峠へのラッセルも貴重な体験だった。おそらくあれのおかげで今日の山行は長く記憶に残ることになるだろう。

この時期に北山を歩くのはいつ以来か思い出せないくらいだが、楽しくて充実した一日だった。