テント泊願望はずっとあるのだけれど、やるたびに重荷に苦しめられた印象ばかりが残って、なかなか思い切ることができないでいた。

しかし昔のような長距離トレラン がもはや満足できるレベルではできなくなってしまっているので、新たな満足感を得ようとするとテント泊くらいしか思いつかない。

と言ってもいきなり高島トレイルや大峰奥駆けではレベルが高すぎるので、まずはさほど高くはない山で一泊程度からと考えていろいろ探した結果、これまで行ったことのない養老山地が目についた。

養老山から南端の多度山までなら全行程で 40km 足らずなので一昔前なら一日で行ってしまおうと考えたと思うのだが、そこはもうそういうチャレンジは避けて、一泊二日の行程でコース設定した。

とは言っても荷物は格段に重くなるので軽装のワンデイより楽になるわけではない。今回は軽量化よりも快適性を重視しようと思って、テントは軽量のシェルターではなくてダブルウォールのものにした。

行程は一般的には養老からスタートして南下して多度山に向かう人が多そうだが、私は最後に養老の滝を眺めてのんびりしたいと思ったので、多度から北上することにした。

好天が二日続くタイミングを見計らって、4/9(日)に出発することにした。米原までは新幹線を奮発して、それから大垣に向かう。何と伊吹山は雪を被っていた。

大垣で養老鉄道に乗り換える。この鉄道は自転車で乗れるらしい。

大垣から小一時間かかってようやく出発地の多度駅に到着した。この駅で下車したのは私一人だった。

駅のそばで準備をして9時半過ぎに出発した。

しばらく車道を行く。目の前に多度山が望める。

ハイキング道入り口の宇賀神社。

山上まで舗装道路が続いている。自転車で登っているひともチラホラ。

土道が分かれているのが目に入ったので、こちらへ入ってみることにした。

展望場所から手前に揖斐川、向こうは長良川。

山道に入ってから30分ほどで多度山山頂(402.8m)に到着した。

快晴の日曜日なので人でいっぱい。

さて、これから縦走路を目指すのだが、道がいっぱいあってどこに進めば良いのかよくわからない。

案内板はあるのだがここに記載されている地名が手元の地形図には載っていないので、どこに向かうのが正解なのか確信が持てない。

とにかく北の方に向かう道に入る。

平坦なハイキング道を進む。出会うのは大半がトレイルランナー。近々トレイルレースが行われるという案内板が麓に立っていたので、下見に来ているランナーがたくさんいるのかも知れない。

昼前になったのでそろそろおにぎり休憩でもと思ってちょっと横道に入って美濃松山(612.7m)へ立ち寄ってみたら、すでに満員御礼だった。

眺めは良かった。

もう少し先の分岐の道標のある場所で横に入って、おにぎり休憩にした。

石津御嶽というのがどこなのかよくわからず、来た道を直進してしまった。あとから写真を見たら行止まりと表示されていたが、その時はまったく目に入らなかった。

gps でルートからはずれているのに気がついて戻ったが、荒れた林道があったのでそちらに入ってみた。

この道は正規の道から少し離れたところのほぼ廃道だったようで、ロストしたりしながら斜面を這い上がったら正規の道に合流した。その時はこの道がどこから来ているのかわからなかったのだが、先ほどの分岐で正しい方向に向かっていればこの道で来られたようだ。分岐でほぼ直角に曲がっていたのでこちらでは無いと思い込んでいた。

しばらく進んだら展望場所に出た。足元に揖斐川と長良川。ハンググライダーの発射場だったようだ。

さらに進んだら石津御嶽(629.1m)に着いた。

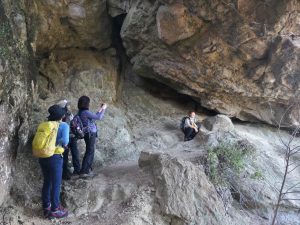

その先には奥の院。

しばらく下ると開けた場所の林道に出た。ここで腰を下ろして小さな大福を食べた。

田代越のあたりでまた山道に入ったが、次第にルートがわからなくなってきた。どうも正しいルートから外れてきているようで、gps を頼りにヤブ斜面を強引に下った。

道に出会ったら立派な林道で、遠くに車が停まっているのが見えた。

まさかずっと林道ではないだろうと思ったので脇道に入ったりしてみたが、いずれも無駄なロストだった。

桜番所という標識が現れた。

これのこと?

それにしても延々と林道でうんざりする。

肩が痛いので何度か休憩を入れながら、延々2時間半くらいの林道歩きの末、二之瀬越の県道に出た。

今日のテント予定地の庭田山頂公園まではほんのひと歩きだった。午後4時40分。

入ってすぐのところにトイレがあって、水道もあった。事前の情報では水が得られると書いてあったが、この水は「飲用不適」とのことだった。浄水器を持ってきているので大丈夫だろう。

適当なテント地を探すべく目の前の広いエリアに進んだ。

あまり奥まで行くとトイレと水道が遠くなるので、トイレそばの駐車場から影になるスペースにテントを張った。

7時間少々、23km ほどの行動だった。

標高 350m くらいだが夜はやはり冷えて、ファイントラックのペラペラシュラフとシュラフカバーでは安眠できなかった。特に膝が冷えて仕方なかった。