7/21(木)は斜里岳へ。

夜を過ごした道の駅では朝は雨。しかし山岳気象予報では斜里岳の上部は晴れと言っている。天気予報を信じて行ってみることにした。

登山口の清岳荘には6時半過ぎに着いた。すでに何台かの車が停まっている。車の中で様子を見ているような人も。

雨具を上下着て、登山口で駐車料金100円と登山届けを記入して7時ちょうどに出発した。

登山道を数分行ったら林道に出た。

エゾアズマギク?

林道を10分ほど進んで本当の登山口。

数分歩いたら渡渉地点に出たのでここでポールを出した。

この後、何度となく渡渉があった。石が水流に覆われていてシューズが濡れることもあった。

仙人洞。

道がようやく左岸沿いになった。旧清岳荘跡。

出発して1時間弱で旧道と新道の分岐の二股まで来た。

当初は距離の短い旧道を上がるつもりだったが旧道は沢筋で、この雨模様では水量も増えているに違いない。回り道だが新道に行く。

クルマユリ?

二股からはしばらく急登が続く。雨もおさまってきていて暑いので雨具を脱いだ。

二股から30分ほどで稜線に出て、しばらく行くと熊見峠。峠というより小ピークという感じ。

しばらく稜線歩きだが左から強い風が吹きつけてきて寒いので、雨具の上着を羽織った。

ゴゼンタチバナ。

オトリギソウ。

マルハシモツケ。

ヤマブキショウマ。

エゾウツギ。

チシマノキンバイソウ?

上の二股の手前にトイレブースがあった。

上二股。旧道は沢シューズがいりそうな感じだった。

胸突き八丁をヒイコラ上がる。

上部がかすかに見えてきた。また暑くなってきたのでジャケットを脱いだ。

樹林帯を抜けて足元がガラガラの岩場。

10時前、馬の背に出た。

ヨツバシオガマ。

エゾツツジ。

ニッコウキスゲ。

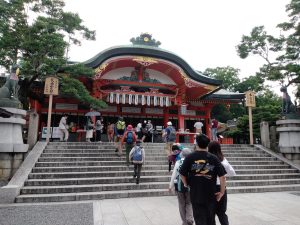

斜里岳神社。

チシマフウロ。

あとひと登り。

イワギキヨウ。チシマキキョウ?

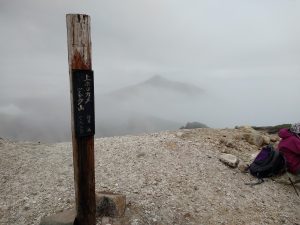

10時12分、ようやく斜里岳山頂(1547m)に到着した。

今日も展望は無し。

ゆっくり休む気分にならなかったので早々に下山することにした。

こんな天気だが登ってくる人たちと何人かすれ違った。

富良野岳からの下りで痛めた右足のスネがいよいよあやしくなってきた。これまで何とかごまかしごまかし歩いてきたが、どうも本格的に痛めた感じ。何とか歩けてはいるけれど明日は歩けないかも知れない。

渡渉が終わってあと少しで林道というあたりで消防のような人たちのパーティとすれ違った。こんな時間に登っていくというのは普通はあり得ないので、何か事故でもあったのだろうか。

林道に出たところで一般車通行禁止の場所に消防の車が停まっていた。

12時50分、清岳荘に戻ってきた。

やはり事故があったようで、警察の車も停まっていた。後片付けをしていたらおまわりさんにケガ人と出会わなかったかと尋ねられたが、何人かすれ違ったが怪我をされる前だと思うと応えておいた。

今朝まで過ごした道の駅には温泉が併設されていたので、まずはそちらに向かった。しかしやはりスマホのナビがしばらく使えず、ずいぶん遠回りをしてしまった。

そしてそのあとはついに念願の知床に向かう。夕方に道の駅「うとろシリエトク」に到着した。

右足の不調はいよいよ普通の歩きでもはっきりと痛みが出るほどになってしまっていた。