日曜日は登山教室で愛宕山へ行ってきた。

今回は一回限りの特別イベントで、参加者がそれぞれの自分の体力を知るという目的で、自分のペースで愛宕山の表参道を登るという企画だった。

私は先頭で自分のペースで登っていいということだったので、久しぶりに心拍計をつけて臨むことにした。ただし上で作るぜんざい用の材料の分担(水 2L x 2)などがあって、荷物はそれなりにあった。

集合は清滝のバス停だったが、京都市内のバスには乗りたくないので、以前と同様に JR の保津峡駅から歩いて行くことにした。

保津峡駅付近はまだ桜がけっこうきれいだ。

ほぼ 40 分で清滝に到着。

バス停に集合してから鳥居の所に移動して、ここを9時53分にスタートした(80m)。

いきなりなかなかの登りなので、オーバーペースにならないようにじっくりと登る。

20丁目を10時07分に通過して、25丁目は10時17分。

心拍数は145くらい。まぁまぁというところ。

30丁目を10時28分に通過。

湿度が高いのか、かなりあせをかいてきた。心拍数も上がってきて、登りが急なところでは155くらいまで上がる。

かわら投げスポットを10時42分に通過。ここは眺めが素晴らしい。

水尾への分岐が10時48分。ここまで来るともう急な登りはなくなる。

額の汗がサングラスにしたたり落ちる。

黒門を11時01分に通過。あとわずかだ。

表参道は道幅が広いので、追い越しやすれ違いであまり気をつかわなくてもいいのがありがたい。

いよいよ最後の石段が見えてきた。

愛宕神社本殿(924m)には11時10分に到着した。スタートして1時間17分だった。

一人でトレランに行った時は標高差100mを10分というのが基準なので、ここの標高差(約850m)だと1時間25分が想定タイムになる。今日はこれだけということがあらかじめわかっていたので、若干速めのペースになった。

石段を下りたところで待つこと30分くらいで最初の人が現れて、最後尾までは30分くらいの差しかなかった。

もっと時間のかかる人も出るのではないかと思っていたので、思いのほかみなさんいいペースだったように思う。

その後は石段の横のスペースで昼食、そしてぜんざいを楽しんで、午後3時半頃に鳥居まで下りてきた。

バス停で解散して、私はまた一人で保津峡まで歩く。

トロッコ保津峡駅の近くでトロッコ列車が走っているのに出会ったが、木の間からだったのであまりはっきりとは見えなかった。

どうも一般の登山者(登山客?)は下りが苦手という傾向があるように思われる。

私自身もバランスが悪いのでテクニカルな下りは苦手だが、脚筋力に関してはあまり問題無いと思っている。下山後に大腿四頭筋の筋肉痛が出るようなことはまずほとんど無い。

一般の方々はそのあたりの筋力に弱点があるようで、登りのスムーズさに比べると簡単な道でも下りが遅いと感じることが多い。

大腿四頭筋は通常の日常生活ではほとんど鍛えられることが無いので、意識的に階段の下りやスクワットなどで負荷を与えないと、山で苦労することになる。トラックやロードのランナーも同じようなものだが。

カテゴリー: 登山

伊吹山

昨日は登山教室で滋賀県の伊吹山へ行ってきた。

伊吹はこれまで何度か登っているけれど、これまではすべて冬で、雪の無い季節に行くのは初めてだった。

もう少し好天を期待していたけれど、朝方かかっていた上部の雲はそのままで晴れ間はほとんど無く、山頂エリアは冷たい風が吹いて思いのほか寒かった。

電車とバスを乗り継いで、9時過ぎに登山口に到着した。登山口には三之宮神社。今日はめずらしく、シンプルに表登山道を往復する。

百名山とやらにはまったく興味の無い私は、伊吹山が百名山の一つということを初めて知った。

車道から登山道に入る案内板が出ているが、ここに入らずにほんの少し車道を進むと、『ケカチの水』と呼ばれる湧水がある。

この横から登山道に入る。

この山は石灰岩質で、前日かなりの雨だったので、足元が滑りやすい。

しばらく登って車道を横切って、かつてのゲレンデに出る。

このあたりから琵琶湖が足元に眺められるようになる。

伊吹山は植生の豊かさで有名だが、その方面にはいたって疎い私にはあまり興味の無い対象だったのだが、登山教室の皆さんはその方面に大変詳しい方が多く、『私は興味がありません』という訳にはいかない。

何度見てもなかなか花の名前が覚えられないが、できるだけ注意してしっかり眺めるようには心がけている。

五合目の広いエリアには花の名前を解説した看板が二カ所に立っていた。

伊吹山スキー場がすでに営業していないということを昨日初めて知った。かつてのレストハウスなどか朽ちていて、リフトは撤去されている。一抹の寂しさは感じるけれど、自然の保護という観点ではいいことなのだろう。

まぁでも近場のスキー場がどんどん閉鎖されていくのは、自然保護というよりは単にスキー人口の減少で営業が成り立たなくなってきたというだけのことだと思うが。

冷たい風が強くなってきたので、脱いでいたジャケットを羽織る。

六合目を過ぎると高い木はまったく無くなる。この程度の標高で、しかも西日本で、こんなに木の無い山というのは珍しいのではないかと思う。

山頂エリアに近づくにつれて傾斜が強くなって、滑りやすい岩がたくさん出てきた。このあたりの斜面はスキーで滑り降りるには絶好のスロープだった。

12時半頃にようやく山頂(1,377m)に到着した。

昼食後は山頂エリアを辿って三角点を目指す。

それなりの展望は得られたが、寒かった。

今日は花の観賞というのも一つの期待だったようだが、まだいささか早かったようで、目ざとい人たちはいろいろと発見していたけれど、もし私が一人ならおそらく何も気付かずに通り過ぎただろう。

これはアマナというらしい。

高山植物は陽に当たらないと花が開かないというものが少なくないようで、アマナも閉じたままのものが多かった。

五合目には大正時代にここでのスキー場に着目した中山再次郎氏の像が立っている。

かつてあった愛宕山のスキー場も氏の発案とか。

午後4時過ぎ発のバスに合わせて、ちょうどいい時間に無事下山した。

銚子ヶ口

昨日は登山教室の随行で、鈴鹿の銚子ヶ口へ行ってきた。

私にとっても初めての山で、山名を聞くのすら初めてだった。

貸し切りバスで京都駅を7時半にスタート。名神を八日市で下りて、永源寺のそばを通って登山口の杠葉尾(ゆずりお)で下車して、9時半頃に登りだした。

天気予報では好天で、暑くなりそうな気配。しばらく樹林帯をしっかり登る。

木の間に見えるのは釈迦ヶ岳。

片方が切れ落ちたいやらしい部分があったり、滑りやすい急な登りに神経を使わされたりして、2時間少々で肩のような場所に到着した。本峰へはあとひと登り。

期待に反して天候はいまひとつで、冷たい強風が吹き付ける。

登り着いたところはまだ東峰。

ここから数分でようやく銚子ヶ口の山頂(1076.8m)に到着した。私にとっては今年初めての1000m越え。

山頂は狭いので、少し下った広い場所で昼食。ちょうど12時だった。ここは風が当たらないのでゆっくりできた。

このあたりはイワカガミの群生地帯のよう。

昼食後はさらに先へ進んでまずは西峰へ。

ほどなく大峠。

ここから有志で大峠ノ頭(1087m)へ向かう。本日の最高地点。

沢筋には雪が残っている。

大峠に戻って水舟の池へ。

こんな場所にこんな大きな池があるとはちょっと驚き。

途中にはハルリンドウがちらほら。

当初予定の場所はすべてトレースしたので、往路と同じ道を下山に向かう。午後2時前で、今日のコースはなかなかの長丁場だ。

水舟の頭への急登を登り上げる。

その後は来た道を忠実に辿って、午後4時半頃に登山口に下山した。

なかなかシブイ山で、こんな機会でも無ければおそらく来ることも無かっただろうと思う。土曜日にもかかわらず出会った登山者は10人程度で、休日に近場の山へ行くならこういう山がいいなと思った。

成就山、衣笠山

今日は登山教室の随行で京都の成就山、衣笠山へ行ってきた。

もっと好天で暖かくなると予想していたのに、冷たい風が吹いて、寒い一日だった。

スタートは山陰線の花園駅。

雙ヶ岡を越えて仁和寺に向かう。

所々にある展望スポットからの眺めはなかなかのもの。

嵐山、西山方面。

これから向かう仁和寺。

少し街を歩いて仁和寺へ。

桜の季節はかなりの混雑になるらしいが、今日はまだ早い。五重塔を横目に先へ進む。

いよいよ御山めぐりへ。

四国八十八ヶ所霊場の砂が埋められているらしい。

途中、道を少しそれた愛宕山の展望台で早めの昼食。

少し進むと成就山の山頂へ。

展望スポットからは比叡山がどーん。

雙ヶ岡も足元に。

今日のルートはこのあと衣笠山へ向かうので、五十三番の札所を最後に御山めぐりに別れを告げる。

宇多天皇陵へ寄り道。

隠れ展望エリアからはこれまで眺めたことの無いアングルでの眺望が楽しめた。比叡山をバックに船岡山や金閣寺、大徳寺のエリアなど。

今度は一条天皇陵と堀河天皇陵。このあたりは天皇陵が密集している。

本日最後のハイライトの衣笠山(201m)は展望はほとんど無かった。

立命館大学のそばに下山して、今日はここで解散となった。

まだまだ時間はたっぷりあるので、私は今日も自分だけならまず訪れることは無いであろう観光スポットを散策してみることにした。

まずは平野神社。

桜のシーズンに向けて出店の準備をやっていた。桜はまだほんのわずか。

次は北野天満宮へ。

ここはさすがに人が多かったが、受験もほとんど終わっているだろうから、1〜2ヶ月前ならもっと混雑しただろうと思う。

あとは今出川通りを淡々と東に向かって、出町柳でゴールにした。

晴れ間が少なく肌寒い一日で、コースもハイキング程度という感じだったが、これはこれで結構楽しめたと思う。

高取山のち古墳めぐり

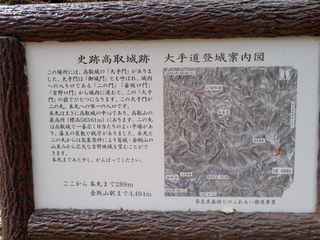

今日の登山教室は奈良の高取山。昨年の今頃、別の講座で行った時とほぼ同じコースだった。

近鉄の壷阪山駅に集合して、バスに乗って壺阪寺まで行って歩き出したのは10時半だった。

しばらく階段と車道を歩いてから登山道へ入る。

昨年と同様、五百羅漢で石仏を眺める。

それにしても見事にきれいに彫られている。

ちょっと車道に出て、すぐに登山道というのを2回繰り返して、高取城趾へ。

三角点のある本丸エリアあたりで昼食。

今日は空が霞んでいて遠方ははっきり見えない。

これは大峰方面。

下山は大手道へ。

少し下って国見櫓跡の展望エリアへ寄る。

大和三山ははっきりと望めた。

さらに下って二の門跡。

こういう石垣は年代が感じられてなかなか風情と風格がある。

ちょっと下って猿石。

あとは緩い下りを淡々と歩いて、公園でトイレ休憩を入れて、高取町の雛めぐりエリアに入って解散となった。

雛めぐりのイベントは昨年、わざとらしい雰囲気がどうにも馴染めなかったので素通りして、古墳めぐりに向かうことにした。

壺坂山駅へ向かう道を反対に東に向かって、キトラ古墳を目指す。

テレビなどでキトラ古墳の名称は何度も聞いているけれど、実際に訪れるのは初めてだ。

このエリア一帯が公園として整備されている途中のようで、入れるのはまだごく一部だけだった。

車道の反対側から眺めるとこんな感じ。

さらに車道を進んで高松塚古墳を目指す。

車道の反対側にあった道標を見つけて、高松塚古墳に向かう。

前に丘が見えたのでそこを目指して登ったところ、そこは文武天皇陵だった。

ここがちょうど高松塚古墳エリアの南端あたりだったようで、高松塚古墳へ向かう。

古墳はわざとらしい。

壁画館は入場料が250円だったので、せっかくなので入っておくことにした。

たった一部屋だけの展示だったが、つまらないオマケで高い入場料を取られるよりも、シンプルな展示で安価なのに好感を感じた。

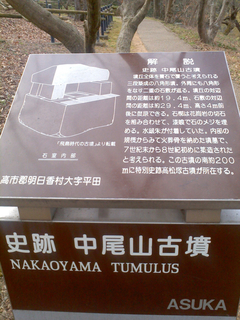

時間があるのでさらに隣の中尾山古墳にも足を延ばした。

このあと車道を10分少々歩いて、近鉄の飛鳥駅に到着した。

今日のおまけは山ではなかったけれど、こんな機会でも無ければ来ることが無いような所を訪れることができて、とても充実感を感じることができた。

今日も一粒で二度おいしい一日でした。

六甲アルプスから新穂高へ

昨日の登山教室はまたまた六甲だった。

メインは『六甲アルプス』と呼ばれるプチヴァリエーションルートで、六甲山牧場で早めの解散という予定だった。

六甲山牧場は昨夏に家族で訪れたばかりなので、私はこの後、これまで行ったことの無い新穂高へ向かうことにした。

神戸電鉄の大池駅に集合して、しばらく車道を歩く。

ドライブウェイからはこれから目指す六甲アルプスの尾根が望める。

No.37 のカーブから山道に入って、ちょうど六甲山トンネルの上あたりを行く。

いきなりなかなかの急登。足元は落ち葉で滑りやすい。

しばらく登ると岩場が出てきた。

ところどころでスリングを張って慎重に通過して、尾根の取り付きから1時間半ほどで地獄谷東尾根に合流した。

これで今日のメインイベントは終了だ。

昼前で随所から『おなかが空いた』という声が聞こえてきたけれど、昼食はダイアモンドポイントまでお預けらしい。

シュラインロードは車が走れるような道。

ノースロードをしばらく歩いて、12時半にダイアモンドポイントに到着して昼食となった。

昼食後は三国池へ。

このあとしばらくドライブウェイを歩いて、13時半に今日のゴールの六甲山牧場に到着した。

私にとってのメインイベントはこれから。

解散したら挨拶も早々にドライブウェイを穂高湖の方に向かう。

登山地図では破線のショートカットがあったが、これは見あたらず、自然の家のそばから山道に入った。

穂高湖に到着したのはちょうど午後2時だった。

なかなか幻想的な池だと感じたが、実は堰堤でせき止められた堰止め湖だったようだ。

湖岸の道を進むとシェール槍への道標が立っていた。

確かになかなかの岩の急登だ。

ほんの3分ほどで頂上に到着。午後2時5分。

六甲山牧場方向は木が茂っていて、ほんのわずかに望める程度だった。

西の方向はおそらく新穂高。

元に戻って、堰堤の下の橋を渡って進んだが、どうもこのまま進むと東の方向に行ってしまいそうだったので、橋のあたりをじっくり眺めたところ、橋の下のヤブに赤テープがあるのを発見した。

しばらくこの赤テープを辿ったが、踏み跡すら無いようなとんでもない道で、gps のルートを頼りにヤブを強引に這い上がったところ、しっかりした道に出ることができた。

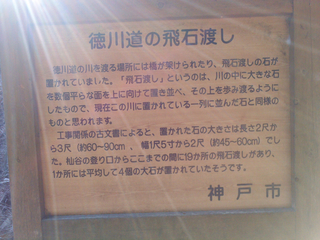

道なりに進んで徳川道へ。

徳川道に入って少ししたら右側の笹藪に上に上がる踏み跡が目に入った。標識はおろかテープマークすら見あたらなかったが、おそらくこれだろうとあたりをつけて上がって行った。

gps の表示で確認するとこれで正しそうだ。

六甲の山上エリアでもこんなに静かなところがあるのかと思うくらいの静寂さで、人に出会いそうな気配がまったく無い。

道なりに進んで2時40分に新穂高(648m)に到着した。

下りで尾根を間違えそうになったが、gps のおかげですぐに戻って、午後3時過ぎに徳川道に合流した。ここには小さな標識が付けられていた。

ここまで来ればもうあとは消化試合のようなもの。とは言ってもここから先の道も大半は未体験のルートだが。

しっかりした、おかげで退屈な道をしばらく進んで、トエンティクロスに入る。

河童橋もあります。

ようやく摩耶山の天狗道への道に出会った。来週もおそらくここを通ることになるだろう。

いつも素通りする桜茶屋を4時前に通過。

ここからはまた未知の道を行く。

少し車道を進むと沢沿いの遊歩道のような道に入りそうな分かれがあったのだが、標識が何も無かったのでそのまま車道を進んだ。ひょっとしたらあちらだったかもと思ったが、車道を歩いている人もしばしば見かける。

布引貯水池を見下ろすあたりに車道から下に下る標識があったので、そこを下ってダムに降り立った。やはりあの分かれに入るべきだった。

ダムの横には滝と断層がある。

さらに下って布引の滝。雄滝か雌滝かどちらかわからなかったが、市街地からこんな近いところにこんな立派な滝があるというのはちょっと驚きだ。ダムができる前からあったのだろうか。

ここから新神戸駅まではほんの数分で、おおむね予定通りの4時半に新神戸駅に到着。ついでなので三宮まで歩いて、そこから電車で帰ってきた。

序盤の六甲アルプスも距離は短いながらもなかなか充実感のあるルートで、後半は未知のエリアをたっぷり歩けて、非常に充実した一日だった。

再度山、鍋蓋山、菊水山

今日の登山教室の随行は六甲の再度山、鍋蓋山、菊水山だった。

昨日の荒天からうって変わって、多少風が強い箇所もあったけれど、おおむね好天で気持ち良く歩けた。

スタートは新幹線の新神戸駅。駅の待合に集合して、駅の北側からすぐに登山道に入る。

いきなりの急登で、少し登ると教会の聖堂のような建物が見えた。

歩き出して小一時間で最初のピークの城山(319m)。このあたりは城跡らしい。

しばらく進むと車道に出た。

ほどなく再度山への登山道へ。

走りたくなる快適なトレイルだ。

しばらく進むと毎日登山発祥の碑。

すぐに大竜寺の山門。

石段を上がって本堂を参拝する。

この手前で全山縦走路と交差したはずなのだが、どこで交差したのかまったくわからなかった。

本堂の裏を登って再度山の山頂(470m)へ12時前に到着。全山縦走はもう10回以上やっているけれど、再度山の山頂へ来たのは初めて。

全山縦走路に合流して12時20分に鍋蓋山(486.2m)に到着して昼食にする。

目の前には菊水山が望めるが、天王吊橋へ向かってひたすら下る。

いつも走って渡る天王吊橋も今日はゆっくりと歩きで。

2時過ぎには今日最後のピークの菊水山(458.8m)に到着した。

ここもいつもは山頂をカットしてトラバース道を行くけれど、今日は展望台に上がる。

ここから須磨アルプス方面をゆっくり眺めるのは実は初めてだ。

おおむねスムーズに下山して、神戸電鉄の線路脇を鵯越駅に向けてのんびり歩く。

予定にどんぴしゃの3時半に鵯越駅に到着して、解散となった。

実は来月、懲りずにキャノンボールを走ることになっているので、鬼門の丸山住宅街の道へ向かおうかどうか迷ったけれど、今日の身なりでは走るのは大変なので、おとなしく電車で帰ることにした。

いつも息を切らせてあくせく歩いている道も、ゆっくりとあたりを眺めながら歩くと随分印象が違った。

おかげさまで楽しかったです。

一徳防山から岩湧山

昨日は登山教室の随行で和泉山脈の一徳防山から岩湧山へ行ってきた。

気温が高めの穏やかな天候で、岩湧山からは 360 度のパノラマを楽しむことができた。

久しぶりに貸し切りバスで河内長野へ向かう。

途中休憩のコンビニからはダイトレの山並みが全貌できる。二上山の雄岳と雌岳がはっきりと。

もちろん、葛城山、金剛山も。

普段、西側からダイトレの稜線を眺めることがあまりないので、新鮮な気持ちで眺めることができた。

歩き出したのは9時半を過ぎたくらいだったと思う。大阪のハイカーにはポピュラーな山だそうだが、登り口にははっきりした道標が無い。

池のそばの細い登山道に入って、最初のピークは旗倉山。鞍部からピストンした。

一徳防山へは小さなピークのアップダウンを繰り返して行く。

ちょっとした展望箇所を過ぎて、山頂(541m)に到着したのは11時20分過ぎだった。

あまりゆっくりするスペースが無いので、しばし大阪方面の展望を眺めて先へ進む。

15分ほど行ったところに三角点(544.1m)があり、ここで昼食にした。

来し方を振り返ると旗倉山ははっきりとしたピークだ。

当初の予定では岩湧寺から下山することになっていたが、なかなかいいペースで進んで来たので、岩湧山まで行こうということになった。

タツガ岩でも展望を楽しむ。

編笠山(635m)はすぐだったが、展望はまったく無し。

ここからしばらく下って林道に出て、岩湧寺の手前からまた登山道に入る。ここからはダイトレ名物の階段の急登になる。

誰も脱落することなく、最後の階段を上る。

2時15分頃、岩湧山頂(897.7m)に到着した。ここからの展望も素晴らしかった。

かつて、屯鶴峯から槇尾山まで夜を徹して歩いた時のことを思い出した。

来た道を戻って、フィナーレは岩湧寺。

多宝塔は重要文化財とか。

しばらく車道を下った所までバスに迎えに来てもらって、4時頃にすべての行程を終了した。

登山教室の一日の行程としてはなかなかの長丁場で、しかも終盤に急登があってなかなか大変だったと思うが、脱落者も出ずに最後まで歩き通していただけました。

大文字山、如意ヶ岳、長等山

今日の登山教室はポピュラーな大文字山。しかし序盤はあまり人の歩かないルートを辿って、なかなか味のある楽しい一日だった。

大文字山には以外と味わい深い路があるということはこれまでも何度か聞いていたし、昨日Tさんからも伺っていたが、なかなか自分では行く機会が無かったし、こういう隠しルートは最初はやはり経験者に同行しないと思いがけないトラブルに見舞われる。

と言うことで内心、自分でもかなり楽しみにしていた。

銀閣寺のそばに集合して、最初は通常の大文字山登山ルートに向かった。

しかし朝鮮学校手前を右に曲がって広場を越えるとすぐに、道標の無い道を左に入った。

道はしっかりしている。少し登ると最初のピーク(?)で、城跡の一部とか。

さらに少し行って、次のピークが中尾城跡。

地面が整地されたり削られたりしているのが城跡ということだが、建物はもちろん、石垣などの痕跡もまったく無い。

しばらく行くと沢筋に入ったが、ここがずいぶん荒れている。3年ほど前の台風の影響らしい。この台風の影響はこのあたりの低山でも至る所に痕跡を残しており、先日の国見山もその影響に違いない。

初心者向け講座にはふさわしくないルートだが、ここまで来たら行くしかない。

ほどなくしっかりした道が現れて、出会い坂という峠に登り上げた。

あとははっきりしたトレイルをたどって無事、大文字山の山頂に到着。

昼食を済ませ後は昨年歩いた如意ヶ嶽、長等山のルートへ向かう。

昨年、倒壊していた雨社は再建されていた。

如意ヶ嶽へは昨年とはちょっと違うルートで向かった。

舗装道路の展望箇所からは琵琶湖、

そして音羽山などが眺められる。

しばし車道を下ってからガードレールをくぐって登山道に入って少し行くと、かつて(平安時代?)勢力を誇ったと言われる如意寺のエリアの園庭跡に出る。

大きな石がいかにも園庭跡という感じだが、これらの大きな石、どうやって運んできたのだろうか。最初からここにあったとはとても思えない。

皇子山ゴルフ場の横の稜線を下って、早尾神社に無事下山。

この講座にしてはなかなかの長丁場だったと思うが、足が痛いという方もおられながら、みなさん最後までしっかりと歩いていただけました。

愛宕山

今日は大阪国際女子マラソンの応援には行かず、山岳会のベテラン女性のTさんと愛宕山へ行ってきた。

Tさんとはかつては山スキーなどで何度もご一緒させていただいたが、ここ何年かは私がマラソンを重視して山スキーへ行かなくなり、Tさんも家庭の事情などで遠方には出かけられない状態になられているので、しばらく疎遠になっていた。

UTMF が終わったら軽ハイキングにでもお誘いしようと思っていたけれど、思いがけなくヘルニア手術などになってしまってのびのびになって、ようやく今日、実現の運びとなった。

先週の雨が上部では雪かもと思ってスパッツと軽アイゼンを持参したけれど、嵐山あたりから眺めると頂上付近も雪の気配はまったく無かった。

清滝の表参道登山口の鳥居の所で落ち合うことにして、私は JR 保津峡駅から歩いて行った。

保津峡駅を出たのはちょうど9時。しばらくは保津川(桂川)沿いの車道を歩く。

正面に見えるコブは六丁峠だろうか。

六丁峠へ行く車道を見送って、清滝川沿いの一周トレイルの道に入る。

もう少し近いと思っていたけれど以外と時間がかかって、待ち合わせの9時45分を若干過ぎて鳥居の所に到着した。

表参道は随分以前に何度か登ったことがあるけれど、もはや記憶はまったく無い。今日は好天ということもあって、登山者が非常に多い。

ずっと階段が続いてうんざりするが、道が広いので並んでしゃべりながら登った。

しばしば休憩しながらのんびり登る。

歩き出して2時間ほどかかって水尾への分かれに到着した。

このあたりまで来ると空気が冷たい。一時脱いでいたフリースをまた羽織る。

ようやく雪らしい雪が出てきた。

ほぼ3時間で山頂の休憩エリアに到着。お昼も過ぎているので、さっそく広場のベンチで昼食にする。

Tさんが持ってきてくれたおでんを温めていただく。

はやり暖かいものはおいしい。

さらにTさんお気に入りのパン屋さんのサンドイッチもいただく。具がたっぷりのタマゴサンドとカツサンドで、ボリュームたっぷりだ。

Tさんは疲れて食欲があまり無いとのことで、おでんは私が大半をいただくことになった。満腹、満足です。

腹ごしらえが完了してから本殿に向かう。

ついでに奥の院にも。

下山は大杉谷を下る。こちらは階段ではない普通の登山道なので歩きやすい。

第二ベンチと書いてある展望場所からは京都市内と醍醐の山並みがきれいに眺められた。

林道に出て、登山口の鳥居の前を通って、Tさんが車を止めていた駐車場に戻ったのは午後4時前だった。

帰りは車で JR の嵯峨嵐山駅まで送っていただいた。

今日の山行はずいぶん以前から行きたいと思っていたもので、好天にも恵まれて、期待以上に楽しい一日となった。