7/28(金)も天気は良さそう。寝たのか寝ていないのかわからないような状態で車の外に出ると海に朝陽が昇っていた。

まずは風蓮湖に向かう。以前にドキュメント番組でここのオオハクチョウを見て、一度行ってみたいと思っていた。もちろん、今の季節はハクチョウはいないけど。

風蓮湖のパノラマ。

R244に戻ってしばらく走って「道の駅スワン44ねむろ」に入る。あまり寝ていないせいですぐに眠くなる。

実はここも風蓮湖のすぐそば。

さっきは「別海十景」だったけれどここは「根室十景」。

朝の5時に道の駅を出て、風蓮湖に立ち寄って、途中でちょっと居眠りして、8時に日本最東端の納沙布岬に到着した。

説明板によるとこの灯台は今も点灯しているらしい。

灯台の先から岬の先端を望む。この先は立ち入り禁止になっていた。

ここからのパノラマ。

ここから少し戻ったところに北方領土関連の施設や土産物店などがある。

遠方にうっすらと見えているのは歯舞群島の島。

北方館は時間が早くてまだ開いていなかった。

納沙布岬で一番見たかったのはこれ。

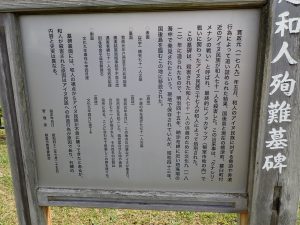

1789年の「クナシリ・メナシの戦い」で71人の和人がアイヌに殺されたことに対する墓碑なのだが、説明板にある通り「和人が殺害された原因はアイヌ民族への非道行為が原因であり、石碑の内容と史実は異なる」。

次は「ヲンネモトチャシ跡」へ。

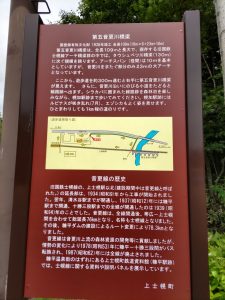

「チャシ」はアイヌ語で「柵囲い」を意味し、砦、祭祀の場、見張り場など多目的な用途で使われていたとされている。根室にはいくつかのチャシ跡が残っている。

少し離れた場所から見ないと造りはよくわからない。

他にもチャシ跡があったけれどそれらは割愛して、北方原生花園に立ち寄る。

盛夏なので花は少ない。ハマナス?

エゾフウロ。

トリカブト。

このあとは昨年どしゃぶりの雨だった釧路湿原に向かった。

12時半頃に到着してまずはレストランでキーマカレーで腹ごしらえ。

展望台に上がってぐるっと見渡してから散策路に向かった。

昨年、ほとんど何も見えなかったサテライト展望台は今年はいい眺めだった。

パノラマ。

一周回って戻ってきたらシカがいた。

さて、明日も天気が良さそうなのでまた大雪に戻って白雲岳へ向かおうと思う。

また途中で居眠りしながら2時間くらい走って、上士幌の道の駅で温泉に入った。

何度か立ち寄ったセブンイレブンで買い出しをして、6時頃に登山口の銀泉台に到着した。

誰もおらず、スマホは圏外。