石榑峠の標高は 700m くらいだけれど、さすがに夜の暑さは下界よりはマシで、しっかり寝ることができた。

少し明るくなってから起きて、準備を整えて出発したのはちょうど6時だった。

しばらくは車道を行く。ただし一般車は入れない。

車道を上がりきると広場があって、その奥に登山道のテープマークがあった。

この時間だとまだ暑さはマシ。しかし幸か不幸かピーカンの晴天。鈴鹿にはこんな箇所がたくさんあります。

なかなかタフなアップダウンを繰り返して、7時50分に三池岳(971.5m)に到着した。ここで大福休憩にした。このあたりから多くの登山者と出会うようになってきた。

八風峠に向けて下る。正面に次なる目標の釈迦ヶ岳。御在所はさらにその奥。

八風峠を8時13分に通過。

この先で細い沢水が流れている箇所があったのだけれど、運悪く数人のパーティが到着したばかりの様子で、こんなのを待っていたらどれだけ時間がかかるかわからないので、諦めて先に進むことにした。水分は多めに持っている。

気温さえ低ければ最高の稜線漫歩なのだけれど、今日はただただ苦行でしかない。三重側に下りてしまおうかという悪魔の囁きもチラッと出てくる。

しかし三重側に下りると帰りの交通機関が大変というのが歯止めになって、9時15分に釈迦ガ岳(1091.9m)に到着した。

当初の計画では武平峠から鎌ヶ岳をピストンするつもりだったのだけれど、それはもう諦めて、今日は御在所までにしようと思った。

鈴鹿にもあった猫岳(1057.7m)。

国見岳がはっきり見えてきたけれど、御在所はまだその先。

この先で水場に遭遇して、ボトルに満タンにした。ちょっと気分が落ち着いた。

ようやくハト峰(823.1m)に到着。もう勘弁してほしい暑さ!!

見下ろすとハートマーク。あれは何?

ハト峰峠。朝明渓谷への道標がうらめしいが、ここで下りたらさらに酷暑に見舞われる。

登り返して金山(906m)。背景は釈迦ガ岳?

横道にそれて水晶岳(954m)にも寄っておく。北アルプスの水晶岳を思い出す。

ようやく根の平峠。

さて、ここから今日最後の厳しい登りが始まる。slow but steady で黙々と足を運ぶ。

国見岳北面の巨岩が目に入ってきた。

1時52分、ようやく国見岳(1175.2m)に到着した。山頂から伊勢湾方面の眺め。暑さのせいでかすんで遠くは見えない。

ようやく御在所の山頂エリアが近くに見えてきた。スキー場のゲレンデもはっきり見える。

石門に寄り道。自然にしては出来過ぎという感じがするけれど、このあたりにはこういう巨岩の重なったものが随所にある。まさか古墳の跡ということは無いだろう。

国見峠に降り立った。

ここはかつては何度も通った峠なのだけれど、それももう20年以上前のこと。過去の記憶はまったく無い。御在所山の山頂に直接向かえるのではと思っていたのだけれど、そういう道は無くて、ロープウェイの山上公園駅までまだ結構な登りが残っていた。

山上エリアのどこかでテントを張ろうと思っていたので、汗まみれになって最後の登りをふんばる。2時27分に突然、舗装道路に飛び出した。

場違いな観光エリアに一瞬とまどったけれど、テントを張れそうな場所と水場を探しながらロープウェイの駅舎に向かった。

まだ2時半だけれど今日の行動はここで終わりにする。朝6時にスタートしているので、実は8時間半歩いている。

駅の建物に入って自動販売機を眺めたら、ソフトドリンク類はほぼすべて売り切れていた。致し方無く(というのは口実で)、ビールのロング缶を買って、日陰で極上のビールを味わった。

まだ観光客がいっぱいいてテントを張るわけにはいかないので、トイレの水を浄水器に通してボトル満タンにした。

そして眺めのいい場所で早めの夕食にした。辿ってきた山々を振り返りながら。

そして公園の片隅にテント。標高が 1200m 近いので日が陰るとさすがに過ごしやすくなってきた。

持ってきたビールと日本酒でいい気分になって、まだ残照の残るうちに心地よい眠りに落ちた。

鈴鹿縦走1日目 藤原岳から石榑峠

先の三連休(7/14〜16)は晴れ続きの予報だったけれど、好天というよりは各地で35度超の酷暑予想だった。

せっかくの晴れ続き予報なので家でクーラーという訳にはいかないけれど、かなりの高山まで出かけないと涼は期待できない。ところが例の豪雨災害からまだ1週間で、山やアプローチの林道の状況がよくわからない。わざわざ遠くまで出かけて行って登れずに帰ってくるというようなことは避けたいので、それほど遠くないエリアでどこか適当な行き先が無いかと考えて、かねてからぼんやり考えていた鈴鹿山脈の縦走をターゲットにすることにした。

家から5時間かけて10時前にようやく西藤原駅に到着した。近鉄特急は使わなかった。使っても1時間くらの短縮にしかならないし、テントを背負っているので水さえあればどこでも泊まれる。

車なら2時間くらいで来られる。前に考えた時は車で来て休憩所の駐車場に停めて、御在所から湯の山温泉に下りて電車で戻るという1泊2日行程だったけれど、今回は2泊3日で滋賀県側に下山の予定だ。

人気の藤原岳なので登山者がたくさんいるかと思ったけれど、時間が遅いせいか下車した客は私を含めて3人で、登山者は他には無し。準備を整えて10時13分に駅を出たけれど、すでにかなりの気温だ。

休憩所の駐車場はまだ多少の空きがあった。

登山道に入ると木陰になって多少はマシだけれど、暑さでバテないようにゆっくり登る。それでもすぐに汗が噴き出してきた。

11時半に8合目に到着した。

9合目の展望台から伊勢湾方面。

藤原小屋に到着して、山頂まであとひと登り。

藤原岳山頂(1140m)には12時15分に到着した。駅からほぼ2時間だった。

これから向かう方向を眺める。真ん中あたりの草原のようになっているのが竜ヶ岳。

登山地図ではここから先が破線の不明瞭ルートになっている。山頂に竜ヶ岳方向への道標が立っていたけれどその方向にはまったく道は無く、しばらく周囲をうろうろして、ようやくピンクのテープを発見した。

これで一安心して、少し進んだ木陰でおにぎり休憩にした。

しかしこれまでのしっかりした道とはうって変わって、急に不明瞭な歩きにくい道になった。テープを見落とさないように進んで、治田(はった)峠の道標に従って下ったが、途中でついに斜面が崩れて通れなくなっている箇所に出てしまった。

少し手前の何とか登れそうな斜面を、木や岩をささえに強引に這いずり上がって、何とか上の道に出た。

さっきの治田峠への道標は実は古いものだったようで、今は稜線伝いがしっかりした道になっているようだ。藤原岳まで結構いいタイムで来たのでいい気分になっていたのだけれど、これで一気に意気消沈してしまった。

コースタイムより多くかかって、2時前にようやく治田峠に到着した。

このあたりからは道がはっきりしてきたけれど、それにしても暑い。気温さえ低ければ快適至極のコースなのだけれど、今日は苦行だ。

もう二度と来ないかも知れないので、銚子ヶ岳(1019m)に寄っておく。

そして静ヶ岳(1088.5m)。

竜ヶ岳が近づいてきた。

稜線に上がると笹原になって日が照りつける。たまらん暑さ!! シカは暑くないのだろうか。

4時26分にようやく竜ヶ岳(1099.3m)に到着した。

御在所ははるか彼方だ。

石榑峠より先まで進めるかもと思ったりしていたけれど、今日は石榑峠で打ち切ることにした。ここは水があるはずなので、そこでゆっくりした方がいいだろう。

少し下って、重ね岩。鈴鹿にはこういう巨岩が積み上がったようなものが随所にある。

ようやく石榑峠に下りてきた。

三重側に少し下りた所に水場。

5時10分、今日の行動をここで終わりにする。すぐそばの平坦地にテントを張った。

まずは冷たい(というほどではないのだけれど・・・)水をがぶ飲みして、頭からかぶって汗を洗い流して、さらにシャツとアームカバーも汗を洗い流した。

そしてポリ袋に水を満たしてビールを冷やして、夕食の準備をした。

やはりかなりの汗をかいていたようで、夜中に何度も水を飲んだ。

高尾山

月曜日(7/2)は随行で生駒山系最南端の高尾山へ行ってきた。こういう山は私の場合は「行くのはもちろん、名前を聞くのも初めて」となることが多いのだけれど、この山はかつて目標として行ったことがある。

※gps を起動するのを忘れていたので途中から。

集合は近鉄の堅下駅。暑い一日になりそう。

少し車道を歩いて鐸比古鐸比賣神社(ぬでひこぬでひめじんじゃ)へ。

ぶどう畑のそばから登山道に入る。

南パノラマ展望台から大阪市内を眺める。あべのハルカス(見えにくい?)の向こうは六甲。

少し登ると車道に出る。結構、車が通る。

また登山道に戻って山頂を目指す。結構な急登。

11時過ぎに高尾山山頂(277.6m)に到着して、早々と昼食となった。実はあべのハルカス(300m)よりも低い。

祠の中身は倒れていた。

山頂直下の岩場は素晴らしい展望台。

そして下山。このあたりは古墳がたくさんある。

ホタルブクロ。

ほどなく車道に下り立った。

自然のものか人工物かよくわからない滝。

若倭彦神社。ここも式内社。

高尾山を振り返る。どっちが高尾山?

近鉄の法善寺駅で解散となった。

正直言って、以前に来た時の記憶はまったく残っていなかった。上り下りした道はほとんど違うのだけれど、山頂の印象が少しくらい残っていても良さそうなものの、山頂直下の祠も完全に忘れていた。それほど印象に残らなかった山ということか。

ナッチョ、雲取山

先の土曜日(6/30)も不安定な天気の予報で、前日夜までどうするか悩んだあげく、午前中は何とか持ちそうな予報だったので京都の北山へ行くことにした。

変わった山名の山はただそれだけで興味がそそられる。「ナッチョ」のことは昔から知ってはいたけれど、おそらく行ったことは無いと思う。「天ヶ森(あまがもり)」という別称もあるけれど、地元ではナッチョの方が一般的らしい。

ナッチョへの登山口は小出石のバス停が最も近いのだけれど、ここまで来るバスは本数が限られる。そこで、大原から車道を走ることにした。

バスは出町柳から乗車する。京阪電車で出町柳駅に到着して改札に向かったところ、何と「人身事故のため電車の運行を休止しています」という案内。あと1本遅い電車に乗っていたらここまでたどり着けなかっただろう。

大原のバス停で準備を整えて、出発したのは8時半だった。

旧道を行く。少し本道に合流してから百井方面に入る。正面に見えているのがおそらくナッチョ。

約30分のジョグで登山口に到着した。

ようやくルンルン登山路になると思いきや、いきなり道がわからなくなる。登山路に入ってすぐに林道が横切っていて、どちらへ進んでいいのかわからない。そのまま真っ直ぐ谷沿いに踏み跡があるけれど、登山地図ではもっと左の方に向かうはずだ。

そこで林道を左に進んでみたけれど、ほどなく沢に出会って終点。地図ではこの沢の右岸の尾根を上がっているようだけれど、とても道があるようには見えない。しかし沢沿いにかすかな踏み跡があったので、それを辿ってみた。ほとんど人が通っていない感じ。

しばらく進むとこの道も土砂崩れで消滅してしまった。

今さら戻るのは面倒なので、gps を頼りにここを強引に登ることにした。不安定な急斜面で、ここを登ったらもはや戻ることはできない。

古い切り株などを頼りにしながら何とか這いずり上がること約25分。ようやく登山道に合流できた。

10時18分、何とかナッチョ(812.5m)に到着した。

西に向かって百井へ下山。

思子淵神社。高島や久多など、安曇川流域の地域にいくつかある神社。

ちょっと道を間違えて戻って、百井青少年村に入る。キャンプに来ている家族がいたけれど、こんな蒸し暑い日にテントなんてたまらんだろうと思う。

青少年村から20分少々で大見尾根へ上がる。佐和谷峠という名称が付いている。ここに来るのは鯖街道ウルトラマラソン以来。

そして花脊へ。車道を渡ってすぐに林道へ向かう。

林道を上がるとスキー場跡。

この先で今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。

12時16分に寺山峠に到着。

5分足らずで一ノ谷へ。

少し進むと山小屋が。立命のワンゲル小屋は確かニノ谷だったはずだけれど・・・。

気持ちのいい清流をつめていく。

突然、開けた雲取峠に出た。展望はありそうで無い。

そして12時46分。雲取山(911m)に到着した。

雲取山は私が中学2年で初めてテント山行をした時に登った記念すべき山。その時は芹生から三ノ谷を登ったことは覚えている。

写真を撮ったら早々にニノ谷を下りる。立命のワンゲル小屋。

私が高校生の頃、立命の学生だった高野悦子さんという方の日記が本になった「二十歳の原点」が話題になった。3年生の時に山陰線の列車に飛び込んで人生を終えられたのだけれど、この方はワンダーフォーゲル部に所属されていて、この小屋にも何度か来られている。もちろん建物はその当時のものではないと思うけれど。

京都の荒神口にあったジャズ喫茶(1階はクラシックだったような?)の「しあんくれーる」もこの本で知って、私自身も何度も足を運んだけれど、この店ももう今は無い。

そんなことを思い出しながらニノ谷を何度も右岸、左岸と渡って、一ノ谷との合流点に下り立った。

林道は走る。芹生(せりょう)に近づくと勢竜(せりょう)天満宮。ここが菅原道真の忠僕武部源蔵隠栖の邸址と云われるところで、彼はここで寺子屋を開いたと伝えられている。歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」の「寺子屋の段」の舞台となった場所。

芹生はなかなか味のある雰囲気の集落だけれど、こういうのはどうなんでしょうか?

しばらく車道をスロージョグで上がって、芹生峠へ。この頃から雷が時々鳴るようになってきた。安全のためにこのまま車道で貴船へという案もちょっと浮かんだけれど、雷はそれほど近くではなさそうなので予定通りここから山道に入って滝谷峠に向かう。

急斜面を上がって、今日初めて展望らしい展望。ただし山名はまったくわからず。ここでどら焼き休憩にした。

ここから滝谷峠へは緩い下り基調のトレランのためにあるような道。

14時17分、滝谷峠に到着した。ここは人がいるんじゃないかと思ったけれど、誰もおらず。

二ノ瀬ユリは先日下ったばかりなので、今日は貴船に下りる。ところが貴船への道を大きな倒木が完全に塞いでいる。もちろん巻き道はできているけれど。

何とか降らずにきた雨がついに本降りになってきた。ザックの中の着替えが濡れると困るので最近買ったザックカバーを着用した。

沢筋は結構荒れていた。ロープも随所に。

滝谷峠という名称の由来は峠へ向かう道の入り口に滝があるからということらしいが、そうだとしたらおそらくこの滝がそれ。

車道に下りると雨は一段と強くなって、どしゃぶり状態になってきた。雨のせいか床も客は無し。

が、あっと言う間に雨は小降りになってきた。しかし貴船神社は素通りする。

車道を20分ほど走って、貴船口駅には15時9分に到着した。幸い、雨は止んでいたので、鉄橋の柱の陰に隠れて着替えをして、速攻で家に向かった。

山中では誰にも会わず、静かな登山を楽しむことができた。大満足と言いたいところなのだけれど、帰ってからシャワーを浴びていたら下肢の何カ所かに血のかたまりが。ヒルにやられたようだ。噛まれた箇所が痒くて夜に熟睡できなかった。ヒルには何度もやられているけれど、こんなに痒いのは初めて。

山の辺の道

昔、東海自然歩道を箕面から室生寺まで分割して走った時、印象に残ったのが柳生街道と山の辺の道だった。

今年の2月に柳生街道を再訪した時、次は山の辺の道にも再訪したいと思った。

この週末は天気が思わしくない予報で直前まで予定が立てられなかったのだけれど、土曜日に雨が降った後、日曜日は天気が回復するという予報になったので、急遽山の辺の道へ行くことにした。土曜日の雨でまともな山道はあまり条件が良くないだろうという予想もあった。

日曜日(6/24)の朝9時前に近鉄奈良駅に到着して、そのままアーケードの繁華街を歩いて猿沢の池のそばで出発の準備を整えた。

9時過ぎに出発して、まずは新薬師寺に向かう。案の定、山門のすぐそばに料金所があって、中はチラッと眺めるだけ。

すぐ横に比賣神社。十市皇女(とおちのひめみこ)が祀られている。

十市皇女は大海人皇子(天武天皇)と額田王の皇女。壬申の乱では父と夫(大友皇子)が戦火を交えるという立場にあった。大友皇子が敗れて首を取られ、その後、十市皇女は30歳くらいの頃に急死した。自殺説もある。

白毫寺に向かうが、ここも拝観料がいるので石段を眺めただけ。

ちょっと小高い所から奈良盆地が眺められた。生駒は雲がかかっている。

これまでずっと舗装路だったけれど、ここでようやくトレイルに入る。ただしちょっとだけ。

やはり足元はぐちゃぐちゃで、山に行かなくて良かった思った。

このあたりは「鹿野園」というらしい。

全国各地にある白山比咩(しろやまひめ)神社。

宗道天皇陵。こんな名前の天皇はいない。ようわからん。

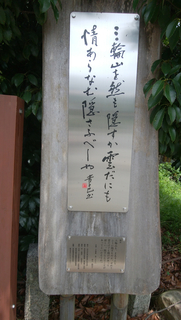

山の辺の道はあちこちに万葉句碑が建っている。

額田王の「三輪山を しかも隠すか 雲だにも 情あらなも 隠さふべしや」。

飛鳥から近江に向かう途中で読まれた歌。

「三輪山をみられるのも、もうこれが最後だというのに、雲よ、どうして

そんなにいじわるをするの。飛鳥を離れ、遠い近江まで行かなければ

ならないんです.この辛い寂しい気持ちを、せめてお前だけでも解って

欲しいなあ.雲よ、おまえに思いやりがあるのなら、三輪山を隠さない

で、見せておくれ」

弘仁寺にも寄ってみたけれどやはり志納金がいるで山門から眺めるだけ。

しばらく車道を走って白川ダムへ。

ダムの堰堤をぐるっと廻って山道に入る。石上大塚古墳に立ち寄る。石室のあと。6世紀前半のもの。

石上(いそのかみ)神社に近づいてきたのでこのあたりでおにぎり休憩にする。この先になるとゆっくり落ち着いて食べられる場所があるかどうかわからない。

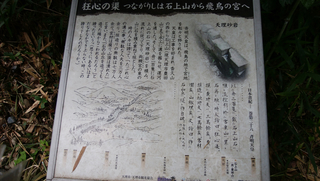

おにぎり休憩した場所のすぐそばにこんな説明板。

天理砂岩もあります。

12時過ぎに石上神社に到着。これは拝殿。

神の使いの尾長鶏。

夜都岐神社(やつぎじんじゃ)。このあたりまで来ると散策している人が増えてくる。

竹之内環濠集落の環濠の名残。

左手に龍王山。

ヒエ塚古墳。かなり大きい。箸墓古墳と同じくらいの年代。

長岳寺も入山料がいるので中には入らず。見慣れたエリアに入ってきた。

櫛山古墳。以前に噴丘まで行ったので今日は素通り。

行燈山古墳(あんどんやまこふん、崇神天皇陵)も通過。

渋谷向山古墳(しぶたにむかいやまこふん、景行天皇陵)は初めて。これも大きい。

いい眺め。背景の金剛山、大和葛城山の手前に木の盛り上がりが3つ見えるけれど、一番奥が畝傍山、その手前が耳成山。一番手前は箸墓古墳。

県道50号をしばらく東に向かって登って、また未舗装道へ。このあたりから通行人がぐっと増える。

檜原神社。天照大御神を祀っている。

狭井川(さいがわ)を渡る。と言っても川幅1メートルくらい。この辺り一帯にはかつてササユリが多数自生していたそうで、その古名「サヰ」から、地名もこの川の名も付けられたとか。

そして狭井神社。三輪山に登る場合はここが登山口。ただし午後2時が入山のタイムリミットで、今日はすでに2時を過ぎている。かつて2時1分に入山を拒否されたことがあるので、私自身は二度と行くつもりはない。

そして大神(おおみわ)神社。この輪を指定された方向に廻ると日々の穢れが清められるらしい。日々の穢れはヤマほどありそうだけれど、こういうことはご遠慮申し上げます。宗教心の無い人間がこういうことをやると逆にバチが当たりそうな気がして・・・。

大神神社のご神体は三輪山そのものなので、拝殿の後ろに本殿は無い。

ここを過ぎると人がぐっと減る。あと少しだけれど、平等寺の石段に腰掛けてどら焼き休憩にした。これは本堂。

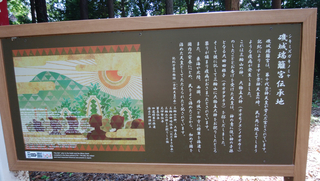

磯城瑞籬宮跡伝承地(しきみずがきのみやあとでんしょうち)に立ち寄る。

こんな謂われがあるそうです。

いよいよ今回の行程も最終盤にさしかかってきた。北側の展望が開けた。左の大きな山が音羽山。右が多武峰(御破裂山)。それらの手前の低い山が鳥見山。

金谷の石仏。貞観時代から鎌倉時代あたりのもの。

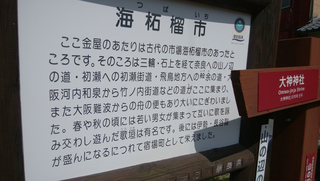

住宅街に入るとこのあたりが海石榴市(つばいち)。古代は大和川水運の拠点として賑わった。ただし海石榴市が本当にこのあたりだったのかということに関してははっきりした遺跡のようなものはこれまでは出ていない。

海石榴市観音というのがあったらしいけれど、気が付かなかった・

少し下ったあたりから金剛山を望む。桜井や明日香村あたりから眺める二上山は何とも言えない。悲運の大津皇子を思い出す。

初瀬川のたもとに仏教伝来の地の石碑。欽明天皇の時代に百済から仏教の経典や仏像を携えてやってきた使者がこのあたりで上陸したということだろうと思う。

初瀬川(大和川)を渡る橋の上から、正面手前に外鎌山(とがまやま)。その右の大きな山が音羽山。

あとはつまらない車道ジョグを10分少々で、3時過ぎに桜井駅にゴールした。

ちょこちょこ横道にそれたりしたので、約 33km、6時間の行程でした。

久しぶりに個人的に奈良に来たのだけれど、やはり奈良はいい。奈良公園の界隈を除くとどこもあまり俗化されていなくて、少し小高い所に上がると田んぼや畑の田園風景が広がって、私が生まれ育った京都と同じ様にまわりを山で囲まれていて、心が落ち着く感じがする。

心身ともに癒された楽しい一日でした。

平湯尾根から乗鞍岳

乗鞍岳はこれまで無雪期の登山の対象に考えたことは無かった。上部まで車道が通っているし、天候さえ見極めればおそらく一番簡単に登れる 3000m 峰だろう。

西側や南側には渋い登山道があるけれど、登山口までのアプローチが大変だったり、距離が長かったりと、そこまでして行きたいと思えるほどの魅力は感じられない。

先日の乗鞍スカイライン歩きは突然の行き先変更で行ったもので、予め計画していたプランではなかった。装備が不十分で 2800m で敗退となってしまったのだけれど、スカイラインの桔梗が原のあたりから北側の尾根に登山道が続いているのを見て、帰ってからちょっと調べてみた。

私が持っていた古い登山地図では平湯から沢沿いの破線ルートが記載されていたのだけれど、今は尾根伝いの道があって、しっかり整備されているらしい。さっそく新しい登山地図を購入した。

このルートなら早朝発で一日で乗鞍岳を往復できそうだ。標高差 1700m くらいで、それなりの充実感も得られそう。先日はピークまで行けなかった心残りもあるので、そのモヤモヤを解消するためにも早めに実行したい。それに観光シーズンになると山頂エリアは観光客でごった返しそうだ。

昨日(6/17)の日曜日は好天予報で絶好の機会だった。前日の土曜日の昼頃に家を出て、一路平湯へ向かった。

スタートは平湯スキー場で、問題は車をどこに置くかということ。平湯のキャンプ場は駐車料金 1000 円。むかし山スキーで金山岩に行った時はスキー場の駐車場に置いたのだけれど、ここにはレストランがあって、無雪期にはこの店の駐車場という雰囲気になっている。ちょっと停めにくい。

安房トンネルの入り口のそばにちょっとした駐車スペースがあるのだけれど、ちょっと落ち着かない感じ。

スキー場の横の車道を上がって行くと、平湯の大滝公園の駐車場があった。ありがたいことに、公園は閉鎖されているけれど駐車場は使用可とのこと。

ここならスキー場までもすぐだし、駐車スペースはたっぷりあるので迷惑にはならないだろう。早めにすき焼き鍋で一人宴会して、7時過ぎにはシュラフに入った。

2時起床。おにぎりとカップ麺、コーヒーといういつもの朝食を摂って、2時55分に駐車場を出発した。

今回、新しいスマホのカメラを初めて夜間に使ったのだけれど、どういう訳か霧がかかったようなぼけた写真しか撮れなかった。

スキー場の麓の柵に入り口があることは前日に確認しておいた。

※下山時の写真

ゲレンデの斜面を上がって行く(左側の緩い斜面)。

ゲレンデの最上部に着いた時、横の方でがさごそという音が聞こえた。びっくりしてそちらを見てみたら、放牧されている羊の群れだった。向こうも夜中にライトが近づいてきたのでびっくりしたのだろう。しかし暗闇で動物の群れに出会うというのは心臓に良くない。

さらに少し上がって、約1時間で登山道の入り口に到着した。これまでに標高差で 500m ほど上がった。

※下山時の写真

この時期は4時前になると東の空が白んでくる。前方に金山岩。山スキーへ行った時はこの尾根をスキーで登った。

イワカガミがいたるところに。白い花は何かわからん。

ご来光は運悪く樹林帯だった。

5時半に乗鞍権現社に到着した。

展望が開けて剣ヶ峰が見えてきた。右端は四ッ岳。

このあたりからルート上に残雪が出てきてルートがわかりにくい。しかもここは下りで、雪面もまだ堅い。とは言ってもここでチェーンスパイクを装着するのはちょっと面倒なので、何とかポールを支えにして下る。

このあとまたルートが稜線上に出るあたりから風が強くなって、体感温度が一気に下がってきた。この先がどうなるかわからないので、風が当たらない場所で中綿ジャケットとライトジャケットを羽織った。今日持ってきた防寒具はこれがすべて。あとはペラペラのオーバーパンツのみ。

いよいよ展望の素晴らしい稜線歩きになった。振り返ると北アルプス。笠ガ岳から槍穂高連峰。風は治まっている。

スカイラインに近づいたあたりにはキバナシャクナゲ(ハクサンシャクナゲ?)が随所に。

ようやくスカイラインのすぐそばまでやってきた。しかし最後にちょっとした雪面を越えなければならない。

斜面の左側がこの下どうなっているのかわからないので、念のためにチェーンスパイクを装着した。しかしチェーンスパイクは硬い雪面には良く効くけれど、軟雪にはあまり効果が無い。トレランシューズはキックステップができないので、慎重に上がった。

7時11分、出発して4時間15分でスカイラインに出た。緩い登りはスロージョグで、汗ばみながら畳平のバスターミナルに到着した。左の赤い三角屋根が先日テントを張った建物。すでにバスは何台か到着していて、登山者がたくさん登りだしている。

ここのベンチでおはぎ休憩にして、ジャケットを2枚とも脱いだ。快晴無風の絶好のコンディション。

前回来たときにここから剣ヶ峰方面に斜めの道が上がっているのを見ていたのでそこを行こうと思ったのだけれど、実は道ではなくて、立ち入り禁止の看板が立っていた。前回ショートカットして這い上がった場所も今日は立ち入り禁止。やむなくV字に大回りすることになってしまった。

前回急な雪面をトラバースした場所は実はしっかりした道があって、今日はすっかり整備されている。ちょうど断念して引き返したあたりの斜面はなかなかの急傾斜で、ムリをしなくて良かったと思った。

何カ所か残雪の斜面があったけれど、チェーンスパイクは着けずに進んだ。あと少し。

8時48分、出発して6時間弱で剣ヶ峰(3025.7m)に到着した。山頂は 360 度の絶景。標識のバックは白山。

北アルプス。

左は八ガ岳。真ん中奥は南アルプス。その手前は中央アルプス。

御岳。

展望を楽しんだら早々に下山。雪面の下りはチェーンスパイクを装着した。しかし登りの登山者が多くて、すれ違いに時間がかかった。

時間的には余裕があるので、富士見岳(右)と大黒岳(左、だいこくだけ)にも立ち寄って行く。

富士見岳(2817m)と言うくらいなので富士山が見えるかと期待したけれど、残念ながらそれは叶わず。

富士見岳と大黒岳の間のコルは前回携帯の電波を求めて来たところ。ここのベンチで腰を下ろしておにぎり休憩にした。

大黒岳の山頂エリアにはミヤマキンバイとハクサンイチゲがいっぱい。

山頂(2772m)には御来光遙拝所がある。

イワウメ。

その後はしばしスカイラインを歩いたり走ったり。

この稜線を下る。手前の雪面の上部を越えて行く。10時35分にスカイラインを離れた。

途中、花の写真をいくつか撮ったけれど、ほとんど名前はわからず。

午後1時ちょうどに登山口に下り立った。気分的にはもう下りてきた感じだけれど、これからのゲレンデ歩きは結構長い。何せ標高差でまだ 500m 下らなければならない。最後の消化試合に備えておはぎ休憩。

朝、羊の群れに出会ったゲレンデトップ。

スキー場のコースはスキーで滑るとあっと言う間だけれど、チンタラ歩くと結構長い。ようやくゴールが見えてきた。

駐車場に戻ったのは午後1時45分だった。行動時間10時間50分。距離は約 29km でした。

このあとは当然、ひらゆの森へ。わりと空いていて、これまであまり入ったことの無かった露天の奥の方のフロも堪能しました。

好天に恵まれて、温泉も空いていて、おまけに帰りの道も渋滞も無くスイスイで、会心の一日だった。

京都一周トレイル・奥比叡

水曜日(6/13)は京都一周トレイル講座の随行で奥比叡を歩いてきた。

ほぼ1年前と同じルートを同じように歩いた。

昨年同様、前回下った道を登り返す。

出町柳から乗った叡電はたまたまこれだった。

八瀬駅を8時20分頃スタートした。

唯一の展望場所からは京都市内が見渡せたけれど、愛宕山の山頂は雲がかかっている。

約1時間でスキー場跡に出た。

予定通り9時半にケーブル駅に到着した。

ケーブル駅そばの展望場所からの眺望は素晴らしかった。六甲まで見えている。

歩き出して、つつじヶ丘からは琵琶湖が望めた。

浄土院にお参り。

そして釈迦堂。

みろく石仏に寄り道。

ついでに相輪塔。

こんな倒木が。2月に来た時は無かったような・・・。

ササユリ。シカによる食害で激減しているらしい。

昼食は峰道レストランの展望台で。

ここからの展望は素晴らしかった。琵琶湖、三上山、そして鈴鹿山系。

昼食後はまず玉体杉。

ここからの京都市内の眺めも素晴らしくて、今度は愛宕山も山頂まで見えていた。

今回は一周トレイルコースは横高山の手前で終了して横川に向かう。

2時前に横川のバスターミナルに到着して解散となった。

私は前回同様、横高山の登り口まで戻って大原側へ下山する。

最後の方で沢を渡るあたりは随分荒れていた。ちょっとびっくりしたけれど、先月トレイルレースが行われたコースなのでそれなりに整備はされていた。

横川を出て50分ほどで登山口のバス停に到着した。

運悪くちょっと前にバスが行ったばかりのようで、30分近く待たされることになってしまった。交通量の多い道なので車道を歩く気にはならなかった。

六甲・天狗岩南尾根

日曜日(6/10)は登山講座で六甲の天狗岩南尾根を登ってきた。

六甲は全山縦走路は20回以上行っているけれど、それ以外はほぼ登山講座でしか行くことが無い。今回も初めてのルートだった。

集合は渦森橋のバス停。これくらいなら歩くしかないだろう。8時15分、JRの住吉駅を出発した。

35分くらいで渦森橋に到着した。

車道を少し歩いてから登山道に入る。なかなかの急登。

天気予報では降水確率が高かったのだけれど、まだ雨は降っていない。11時15分頃、天狗岩に到着した。少し早いけれど雨が降るまでにということで昼食にした。

昼食後、少し歩くと車道に出た。ここからはしばらく車道を歩いて、全山縦走路に合流した。車道からここに出るのは初めて。

今日はこのあと六甲高山植物園に行って、ガイド解説をしていただくことになっている。時間の余裕があるので全山縦走路をガーデンテラスの方にちょっと寄り道していく。

六甲高山植物園には何度か来ているけれどいずれも講座関連で、自分の意志でこういう所に来ることはめったに無い。

このあたりから小雨が降り出してきた。

植物園なので花はたくさんあるけれど、山の花と言えばエーデルワイス。

ヒマラヤの青いケシ。

ニッコウキスゲ。

ベニバナヤマシャクヤク。

オオバオオヤマレンゲ。中国原産の花で、日本のオオヤマレンゲとは少し違うらしい。

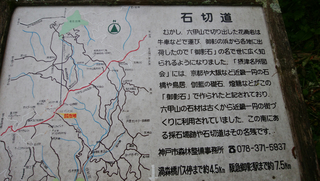

講座はここで解散となった。幸い、雨も大したことは無いので、私は石切道を下ることにする。この道は以前に随行で登ったことがある。

高山植物園を出て30分余りで舗装道路に出たが、今日は山道の石切道を下まで下る。

かつて御影石を切り出した道だけあって、石ころがごろごろしている。

このあとは住吉道を行く。

車道に出てから往路の途中に合流。高山植物園から1時間45分くらいで住吉駅に帰り着いた。

神野山

月曜日(6/4)は講座で奈良の神野山(こうのさん)に行ってきた。行くのはもちろん、名前を聞くのも初めての山。

近鉄奈良駅からバスでほぼ1時間揺られて、11時半頃にようやく歩き出した。しばらく車道を行く。

こんな所でも雲海が見られるらしい。背景は南山城村あたりの山々。

なべくら渓。

この横からハイキング道に入る。

少し上がったあたりで早々と昼食にした。

昼食後にまずは弁天池。

さっきとは反対の南側の眺め。遠方は大峰山脈のはず。

神野寺へ。

木の枝に隠れて見えにくいけれど、鐘門。

茶畑の横を山頂に向かう。

山頂(618.4m)に到着した。

ここの展望台からの眺めは好天に恵まれて絶景だった。

遠方の真ん中やや右のあたりは愛宕山。

これは滋賀県方向で、遠方は鈴鹿山脈。

これは奈良方面で、真ん中あたりの二つのギザギザの左側真ん中が額井岳。右側真ん中が貝ヶ平山。その間が香酔峠。

下山路の途中に八畳岩。

そしてめえめえ牧場へ。

北野のバス停に着いてから、ちょっと時間があったのですぐそばの天神社へ。

石段の上から神野山を望む。

登り口がすでに標高300m以上もあるので標高600mを越える山に登ったという感覚はまったく無いのだけれど、天候に恵まれて素晴らしい眺望を楽しむことができた。

天童山、飯森山、桟敷ヶ岳、魚谷山

好天の約束された土曜日(6/2)、予定の半分も行けずに終わってしまった城丹国境のルートを完成させるべく、京都駅6時50分のバスで周山に向かった。

天童山、飯森山もかつて憧れたエリアなのだけれど、私が中学生の頃は周山というのは地の果てくらい遠い場所だった。廃村八丁や大悲山と同様に、訪れる機会も無いまま北山からは足が遠のいてしまった。

R162もその当時とは比べものにならないくらい整備されて、京都駅との間で1日10本くらいのバスが運行されている。そうは言ってもバスに1時間半近く乗っていなければならないので、気楽に行ける場所ではない。

「ウッディー京北」という道の駅の前の停留所でバスを降りて、準備を整えて出発したのは8時22分だった。

まずは縄野坂を目指す。わざわざ足を運ぶほどの大した峠ではないのだけれど、今回は「北山の峠」に紹介されている峠道もできるだけ訪れてみようと思っている。

R162を数分行った所から未舗装道路が出ている。多分ここだろう。

ゆるい登り坂をわずか3分くらいで峠の頂へ到着。

ここから古い山道が出ている。

しかしこの道もほどなく消えてしまった。2014年版の登山地図には実線ルートで表記されているのだけれど、これまで道標のようなものはまったく無し。

右側の斜面の下に車道が見えたので、ヤブを適当に下った。

しばらく車道を行って、茶呑峠への林道に入る。

最初は前回のルートに繋げるべく、河原(こほろ)峠への山道に入るつもりだったのだけれど、その道が見あたらない。分岐のあたりに古い赤テープがあったけれど、登山道は無い。

この道も例の登山地図には実線ルートで記載されているのだけれど、ヤブこぎはもうあまりやりたくないので、このまま林道をつめて茶呑峠へ向かうことにした。

林道は分岐が何カ所かあったけれど、gps のおかげで変な方向に迷い込むことも無く、9時34分に茶呑峠に到着した。

ここからようやく登山道らしい登山道になる。城丹国境(山城と丹波の国境)の稜線に上がるまではなかなかの急登で、先日の半国高山周辺もそうだったけれど、道はほぼ真っ直ぐ直登している。と言っても踏み跡程度なので、ジグザグに登ろうと思えば行けなくも無い。

城丹国境に上がると傾斜は緩くなる。残念ながら展望はほとんど無し。

10時1分、天童山(775m)に到着した。茶呑峠からここまでは京都一周トレイルの京北コースになっている。

反射板のある場所でようやく展望が開けた。南西方向だけれどどこが見えているのかさっぱりわからない。

このあたりは自然林で気持ちいい。何よりも誰にも会わなくて静かなのがいい。

10時26分、飯森山(791m)に到着。ジェルを補給した。

飯森山から少し下った所が大谷峠。ただし道標などはまったく無し。この峠は昔は多くの通行人で賑わったらしい。

2本の送電線鉄塔を越えるといつの間にかナベクロ峠ではなく祖父谷峠の方に向かっていた。しかし祖父谷峠は最初から寄り道するつもりだったので、そのまま送電線巡視路を下って、11時22分、祖父谷峠に到着した。出発してからちょうど3時間だった。

ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。それから少し北側にある首無しのお地蔵さんへ。

送電線巡視路を登り返して桟敷ヶ岳へ向かう。ナベクロ峠はどこだったのかわからずに通過。

12時1分に桟敷ヶ岳(895.7m)に到着した。ここを訪れるのは一体何十年ぶりだろうか。中学生の時に何度か来たのは覚えているけれど、高校時代に来たかどうか、はっきりした記憶が無い。それ以降はまったく来ていない。

さすがに時間も時間なので、ここでは10人くらいのパーティがランチタイムを楽しんでいた。

さて、ここからは祖父谷への最短路で下りたいのだけれど、山頂には道標がまったく無く、どこが道なのかさっぱりわからない。この道も例の登山地図には実線ルートで記載されているのだけれど。

東向きに適当に下ったら踏み跡が出てきたのでそのまま少し下ったところ、ずいぶん南へ向かっている道のようだったので、予定の方向に向かってヤブ斜面を強引にトラバースした。

急な斜面を慎重にトラバースして、おそらくこれがその道だろうと思われる沢に出たのだけれど、とんでもなく荒れている。

しかしこれを下りるしか無いので強引に下って行ったら、杉の植林が出てきた。そして無事、祖父谷の林道に下り立った。

次は狼峠の方へ向かうのだけれど、おそらく橋があったであろう箇所が完全に崩壊している。

崩壊している斜面の上の方がおそらく道だろうと思われたので、少し上流を飛び石伝いに渡って、かつては林道だったのだろうと思われる道に出た。

狼峠はどこかわからないうちに通り過ぎて、山道に入った。

13時19分、魚谷(いおだに)峠に到着したが、峠の標識がまったく無い。

すぐそばまで林道が来ていて、そこに標識が立っていた。

13時半に魚谷(いおだに)山(816m)に到着した。ここで腰を下ろしてどら焼き休憩。

柳谷峠もそれと気付かないうちに通り過ぎてしまって、細ヶ谷の沢筋を下る。

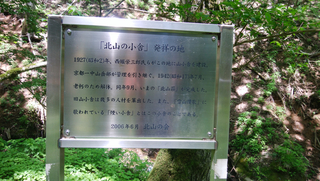

昔、北山荘のあった場所にはこんな案内板があった。

その頃は北山荘はこのあたりでは一番立派な山小屋で(もちろん北山の山小屋は営業小屋ではなくて泊まるだけの掘っ立て小屋なのだけれど)、ここに泊まることだけを目的にして何人かで訪れたことが何度かある。

ほどなく直谷(すぐだに)の林道に出た。ここに林道が出来たのはもう随分昔のことだけれど、林道が出来てから訪れるのは初めてだ。

緩い下りなのでジョグで行く。そして今回この道を選んだ最大の目的がここ、麗杉荘(れいざんそう)。

中学、高校時代に一番思い出深い山小屋がこの麗杉荘で、ここに泊まることだけを目的にして友人と何度も来た。もはや崩壊寸前という感じで、カギがかかっていて中には入れなかった。

その当時は今西錦司氏のレリーフがすぐそばにあったのだけれど、別の場所に移されているらしい。登山地図では北山荘跡の近くに記載があるのだけれど、気が付かなかった。

※訂正

「今西錦司」氏ではなくて「森本次男」氏でした。

さらに下ると、その当時もかなり古びていた直谷山荘はすでに崩壊して残骸のみ。

このまま雲ヶ畑に出るとバス便が不便なので、樋ノ水谷をつめる。沢の合流地点あたりはかなり崩れていて道がどうなっているのか不安だったけれど、しっかり橋が設置されていた。この道は初めてだ。

右岸の斜面に大崩壊の跡。

こんな看板が現れた。

こういうのを見るとついつい行ってみたくなるのだが、実はこの方向は間違いで、結局戻ってここを右に行くのが正解だった。

14時47分に樋ノ水峠に到着した。

ここから先は何度か歩いた道。緩い下りで路面もきれいなので、当然走る。

二ノ瀬ユリに合流してからも走り続けて、途中でハイカーに何度か追いついた時以外はずっと走り続けて、15時19分に京福の線路横の富士神社に到着した。

駅まで行くと着替える場所が無いので、ここの境内の影で着替えてから二ノ瀬の駅に向かった。

直谷の林道は中学2年の時に初めてテント山行した時に雲ヶ畑から歩いた道で(もちろん当時は林道ではなく沢筋の山道だった)、決して忘れることのないルートなのだけれど、谷の様相はすっかり変わり果ててしまった。もちろん林道になっていなかったとしても当時の映像的な記憶などまったく残っていないのだけれど。写真も無いし。

私の登山の原点になったルート、そして懐かしの麗杉荘と桟敷ヶ岳、今回ようやく訪れることができた天童山と飯森山。新鮮さと郷愁の入り交じった何とも言えない印象深い山行だった。