唐櫃越えを何とか歩ききって、やってきたのは四条寺町のライブハウス「都雅都雅(とがとが)」。

まるで磔磔のパクリのような名前の都雅都雅というライブハウスが磔磔から歩いてほんの数分の所にあるのはつい先日までまったく知らなかった。

先日の磔磔での Leyona のライブ情報を調べているときにたまたまこのライブのことを知って、またまた勢いで買ってしまった。女性5人のロックバンドで、ブルージーなサウンドを期待した。

バンドとは言っても固定メンバーのバンドではなくて、みんなのスケジュールが合った時に一緒に演奏するセッションバンドのようなもの。

今日の主役はギターの安達久美だけれど、個人的には大久保初夏のシカゴブルースナンバーを楽しみにしていた。

早めに着いたせいでステージ真ん前のかぶりつき席に座った。お客さんは Leyona の時と同じの数十人くらい。

安達久美が近々誕生日ということで(40 歳になるそうです)、「安達久美 Birthday Live Tour !」というツアーになっていて、昨年リリースされた「Luck of Blue」のライブ版という内容でした。

安達久美と大久保初夏以外のメンバーは名前の知らない人ばかりだったのだけれど、みんななかなかの実力派で、特にドラムの GRACE(日本女性です)はかなりのもの。

しょっちゅうドラムを壊すというパワーの持ち主で(そりゃそうだろうという体型)、John Bohnam と並んで演奏しても引けを取らないのではないか思えるくらいだった。

実はもう 20 年近く沢田研二のバックをやっているそうで、私とは 10 歳くらいしか違わないベテラン(もちろん年下ですが)。

大久保初夏の Otis Rush なんかを期待していたのだけれど、Eric Clapton や Jeff Beck、Jimi Hendrix、Santana のカバーとオリジナルのナンバーで、シカゴブルースのカバーは聴けなかった。

でも久しぶりに上質のロックを生で聴けて良かった。

「Little Wing」では安達久美がソロでステージの真ん前まで出てきて、手を伸ばせばストラトに届きそうなくらいでした。

十分楽しませてもらえました。

松尾山のち唐櫃越え

毎月第2水曜日は京都一周トレイルの講座になっている。昨日(11/8)は西山コースの最終回で、嵐山から西芳寺までを歩いてきた。

天気予報通り、朝から雨。しかしお休みは一人だけだった。

阪急の嵐山駅に集合。

トレイルコースに入ると台風の風による倒木。1ヶ月前はこんなのは無かった。

急な登りがしばらく続くので、汗をかかないように傘で歩く。

今日のコースは短いので、嵐山城趾に寄り道する。トレイルコースからはずれるとまたもや倒木。

山の嵐山の一つ手前のピークまで行く。何も残っていないけれど、いちおう城跡。

トレイルコースに戻って、松尾山山頂(275.6m)で昼食にした。幸い、雨は止んできた。

展望場所はガスってほとんど何も見えず。

時間があるので西芳寺への下りに入る直前のスペースでお茶タイムを取った。

雨で滑りやすい道を下って、林道に下り立った。

西芳寺はいつも前を素通りするだけ。

バス停で解散して、私は唐櫃越えへ向かった。

しばらく舗装路を上がってお墓の間から山道に入る。

実は今日は夜に京都市内で予定があって、だいぶ時間をつぶさなければならないので、距離の長い唐櫃越えを行くことにしたのだけれど、今の時期は山道を歩けるのはせいぜい5時くらいまでなので、それまでに下道まで出られるかどうか不安はあった。

前回、馬堀から唐櫃越えを行った時は山道に入る直前からこのお墓の所まで2時間ちょっとだったのだけれど、この時は一人でトレランだったので、軽装で走れるパートは走っている。

今日は足元こそゴアテックスのトレランシューズだけれど、荷物があるので、フラットな場所でも軽快に走るというわけにはいかないので、同じパートを2時間半以上はかかるだろうと思う。

お墓の横が午後2時 38 分だったので、時間的にはギリギリというところ。場合によっては途中で引き返すということも考えなければならないと思いながら山道に入った。

山道入るやいなや、もう上がったと思っていた雨がまた降り出してきた。仕方無く傘を出す。

しばらくは緩い登りで、おそらく前回は軽快に走って下ってきただろうと思う。この道も台風の影響がかなりあって、所々道が荒れている。不明瞭な所に入り込んだと思ったら、実は行ってはいけない道に入っていたようだ。

お墓からほぼ1時間で沓掛山(416m)に到着した。ここは前回来たときは小さな標識があったように思うのだけれど、今日は何も無かった。

ここでちょっと思案した。まだ半分も来ていない。まっ暗になる前に下山できるかどうか、微妙な時間だ。ヘッドランプは持ってきてはいるけれど、あまり遅くなって肝心の用事に間に合わなくなってしまったりしたら元も子もない。

しかし標高としてはほぼ最高点に近いくらいまで上がっていて、これから先はもうあまり長い登りは無いし、この先、しばらく舗装路の林道があることは覚えているので、思い切って先に進むことにした。

この道も倒木がたくさんあって、道も不明瞭になっている部分がしばしばある。

時々、道を間違っているんじゃないかと不安になったりしたけれど、少し進むとまた明瞭になってほっとしたりした。

時間が気になってあせって進んでいたら、そばにあった木の枝に傘がまともに当たって、「バキッ!!」という音がした。骨が1本、折れていた。金属なら曲がるのだろうけれど、軽量の樹脂なので完全に折れてしまっている。

このモンベルの折りたたみ傘はまだ買って1年もたっていなくて、使ったのはおそらくせいぜい 10 回くらい。ショック。

午後4時過ぎに林道に出た。

この林道はほとんどフラットなので、走れそうな所はスロージョグで走った。

みすぎ山に近づくと登りになる。北側は幻想的な風景。

再度山道に入ってみすぎ山へ最後の登り。

またもや障害物。

みすぎ山(430.1m)には4時 43 分に到着した。

すでに薄暗くなってきていて、亀岡方面はあかりが点っている。

最後は沢筋に下りになることは覚えている。あとは時間との競争。

沢筋に入ると上空が木で遮られて、すでに足元がおぼつかない状態になっている。

本当ならヘッドランプを出さなければならないところだけれど、うっかりヘッドランプをザックの底の方に入れたままだったので、暗闇の中、小雨で滑りやすい谷筋を下るという無謀なことを続けた。

下道に出たのは5時7分だった。よく転ばずにすんだと自分でも感心した。

馬堀駅には5時 20 分に到着した。

高野山町石道から京大坂道

先の三連休は久しぶりに天候に恵まれた週末だったのだけれど、中日に随行の仕事が入っていて、テント泊というわけにはいかなかった。

随行の前日はあまりムリはできないので、最終日(11/5)に「やった感」の感じられるコースへ行こうと思った。

私は宗教心はまったく無い。テレビドラマも見ないし、しばしば耳にする「聖地」というものにもまったく興味が無い。

「高野山」と聞くと頭に浮かぶのは、鼻に油をテカらせた坊主が札束を舌なめずりして数えているような情景で、神聖なイメージはほとんど無い。

しかし宗教上の参詣道というのはトレランのコースとしてはなかなか魅力的で、登山というほどではないけれど、自然の中を軽快に歩いたり走ったりするフィールドとしては捨てがたいものがある。

高野山もそういう対象としては魅力的な地形で、麓から参詣道を上がって麓まで下りるとそれなりの距離があり、スタートゴールが電車の駅に設定できて、高野山のエリアは比叡山山頂と同じくらいの標高がある。高野三山に登れば 1000m をちょっと越える。

2月に黒河道から京大坂道に行ったけれど、高野山の参詣道で一番ポピュラーなのは町石道(ちょういしみち)。

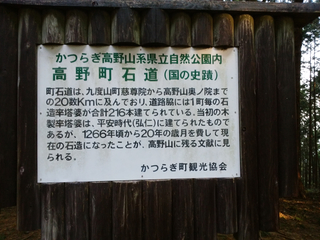

麓の慈尊院から1町(約 109m)ごとに壇上伽藍まで 180 個の町石が建てられていて、元は木製だったものが鎌倉時代に石柱に置き換えられて、多くのものが今も残っている。

公称約 22km で、途中で電車の駅にエスケープできる道もあるので、分割して歩くこともできる。

先日の台風で南海電鉄の高野線が高野下駅までしか運転しておらず、当然ケーブルも止まっている。橋本からバスの代替輸送をしているものの、ひょっとしたら人が少ないかもと期待して、朝5時3分の始発で家を出た。

高野線は5月に小辺路へ行くのに乗った時に比べるとはるかに空いていたけれど、乗客のほとんどが九度山で降りた。2時間少々かかって7時過ぎ。

何かイベントでもあるのか、同じ色のジャケットを着た人が何人か駅舎におられる。

駅前のトイレの横の休憩スペースでゆっくり準備して、あたりに人がいなくなってから出発した。7時 20 分。好天で気温が上がると思ったのでほぼ夏スタイルで来たけれど、結構寒い。

何と、いきなり反対方向に行ってしまった。本当は階段を下りてしばらく車道を行かなければならないのだけれど、山へ向かって上がる道があったので、本能的にそちらに行ってしまった。

gps を見てミスに気付いて、あわてて引き返す。誰にも見られなくて良かった。

車道を 20 分足らずで慈尊院へ到着。ここが町石道のスタートになる。

ガイドツアーだろうか、180 町の石の所に団体がいた。その後、何度か同じ団体と出くわした。

古い町石は数字がよく読めない。

しばらくコンクリート舗装の道を登る。それなりの傾斜で、走るのはムリ。

眺望が開けると紀ノ川の向こうに和泉葛城山、岩湧山。

展望台は団体に占拠されていたのでパス。その少し上からようやく土道になった。

しばらくで六本杉。ここで丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)への道と分かれる。今日は神社へは寄らない。

ここに町石道の案内板。同じようなものは何カ所かあったけれど。

このあたりは走れるトレイルで、快調に飛ばして9時ちょうどに古峠(ふるとうげ)に到着した。このあたりで少し補給しようと思っていたのだけれど、ちょうどここで数人のパーティと出くわしてしまったので、そのまま先に進んだ。

ほどなく二ツ鳥居。

まさにトレランのためにあるような道だ。進むにつれて標高も上がるので、体感温度は上がらない。

9時 38 分にちょうど半分の 90 町まで来た。

少し行って峠とは思えない笠木峠。

少し行ってから道ばたの倒木に腰をかけてクリームブランを補給した。手袋を着用。

左側に車の音を聞きながら走って、R370 に出た。

国道を渡ってすぐにまた山道に入る。この先で数十名の大集団に出くわしてしまった。また、下りてくる団体もいくつか。

少しずつ抜かせてもらいながら進んだ。ただ、ここは町石道で一番の急登部分で、たとえ一人でもスイスイと歩けるような場所ではないので、イライラ感はそれほど大きくなかった。

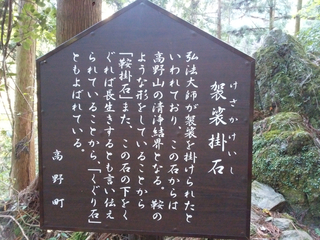

集団を越えて少し行くと袈裟掛石。

さらに進むと鏡石。

最後にひと登りして、大門前の車道が見えた。

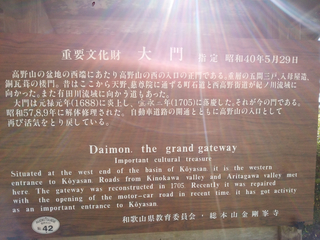

11 時 37 分に大門に到着した。

2月に来た時はこのあたりは閑散としていたけれど、今日は車が大渋滞。電車で来られないので、車で来る人が多いのだろう。

ここからは車道を歩いて、壇上伽藍の手前に一町。

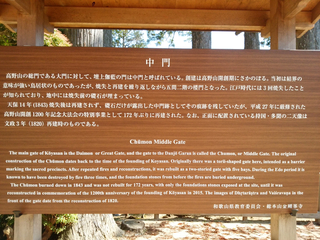

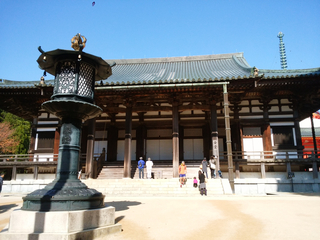

そして壇上伽藍の中門。

時間があるのでシューズを脱いで金堂に入ろうとしたところ、入り口の先に「拝観料 200 円」という札が立っていたので、中をちらっと眺めて退散した。

紅葉がきれいだ。

そして金剛峯寺。高野山では紅葉真っ盛り。

あまりの人いきれに息が苦しくなる。早々に女人堂に向かう。

ここからは前回通った道だけれど、京大坂道(きょうおおさかみち)の古道は荒れていたので今日は舗装道路の方を下ろうと思う。

と思いながら、足が勝手に古道の方に向かってしまったが、やはり・・・。

前回以上の荒れぶりに、この下の分岐からは舗装道路に向かった。

女人堂から 30 分少々で極楽橋へ。電車が止まっているので閑散としている。

あとはずっと車道を淡々と下るのみ。ただし丹生川を渡ったあとにちょっとした丘を越えなければならない。

丘を越えたところの集落で祭りをやっていた。

和泉葛城山、岩湧山の雄大な眺め。

あと少しで学文路(かむろ)というところでこんな表示が。

印刷がにじんでいて詳細がわからない。そのまま下ると、そのあたりにおられた男性から「この道は土砂崩れで歩行者も通れへんで」との一言。

橋本へ向かうなら少し戻って広い車道を行くのがいいと言われたので戻ったけれど、この車道はとても歩行者が通れるような道ではない。道幅はあるけれど歩道は無く、歩行者自転車は通行禁止ではないかというような道だ。

すぐそばに少し細い車道が分かれていて、橋本の標識が出ていたので、そちらに向かった。

実はさっきの道を下るとこの道に出たようで、少し下ると土砂崩れ現場。

近づいてみると何となく越えられるのではないかという感じ。足元を見ると足跡がいくつか残っている。

案の定、さしたる苦労も無く越えることができた。

苅萱堂(かるかやどう)は前回は余裕が無くてゆっくり見ることができなかったので、今日はシューズを脱いで中に入らせてもらった。

人魚のミイラの写真を撮ったものです。

これでもう今日は満足した気分になって、すぐそばの学文路駅で終わりにしようと思った。

線路脇を走って駅のすぐそばまで来たけれど、入り口がわからない。ぐるぐるまわって、R370 に出てようやく改札口にたどり着いた。

ちょうどその瞬間、電車が出て行った。次の電車まで 30 分。着替えて一息つくにはいい時間ではあるのだけれど、国道沿いとは言っても店は何も無い。ビールも調達できなさそう。

それならもう橋本まで走ってしまおうと思って、待合でどら焼きを補給して紀ノ川沿いのサイクリングロードを走った。

橋本駅に到着したのは午後3時 20 分。10 分後に難波行きの急行が出るので、またまた着替えもせずにホームに向かった。

ちょうど8時間。約 40km の旅だった。

高取山から菊水山、鍋蓋山

先の土曜日(11/4)は登山講座の六甲全山縦走第2回。前回の続きで、高取山の安井茶屋から北東に向かう。

集合は高取団地前のバス停で、私は別の講座で高取山へ行った時に下山した、西代からの道を歩いて上がることにした。

西代駅の前の小学校のわきを曲がって少し行くと参道が始まる。

20 分少々でバス停そばの登山道の標識に到着。

しばらく車道を上がって、車道終点の高取大明神。

ここから登山道に入って、30 分ほど登ってトイレのある公園に到着した。

山道を少し下るとすぐに丸山の住宅街に入る。住宅街と言ってもアップダウンばかりで平坦路はほとんど無い。

左方向の小高い所に大仏のようなものが見えた。何か新興宗教の施設だろうか。この道はもう何度となく通っているけれど、今日初めて気が付いた。トレランで行っている時は山道の展望場所以外で遠くを見ることはほとんど無い。

50 分ほど歩いて鵯越駅へ。

しばらくほぼ平坦な道を歩いて、12 時前に菊水山への最後の登りの始まる休憩ポイントに到着。

そろそろお腹が空いている人もいるようだけれど、ここからしばらく急登になるので、食事直後の急登はしんどいし身体にもよくないので、山頂まで上がることにする。

30 分足らずで快晴の菊水山山頂(458.8m)に到着した。

ここで昼食にしたのだけれど、そろそろ休憩が終わろうかという頃、突然天気が急変して雨が降ってきた。

西からの風もわりと吹いて、気温も下がってきたけれど、私は傘でしのぐ。

その後、雨は降ったり止んだりという感じで、幸い本降りの気配は無い。

下りきって天王吊り橋を渡る。

鍋蓋山(486.1m)には午後2時くらいに到着した。

ここからの展望はいつも素晴らしいけれど、一番美しいのはやはり夜景だ。

今日は縦走路はここが最後で、少し下った所から鈴蘭台への道を下る。

25 分くらいで車道に出た。

水源地前バス停で解散した。

鈴蘭台駅まで歩く人もいたけれど、私は翌日は始発で出てトレランに行くつもりだったので、バスで駅に向かった。

Leyona live at 磔磔

京都のライブハウス「磔磔(たくたく)」は 20 代の頃、北白川にあった「サーカス&サーカス」と共に最もよく行った店だった。「サーカス&サーカス」はいつの間にか無くなってしまったけれど、「磔磔」はまだ健在。

たまたまネットで暇つぶししている時に、磔磔で Leyona のライブがあるというのを見つけて、久しぶりに行ってみることにした。

前回、磔磔へ行ったのがいつだったのかもはやまったく思い出せないのだけれど、たぶん 30 年以上前だろう。

かつては立ち見を強いられたことなどもあったので、開演の 40 分ほど前に店に入ったところ、まだ来客は 10 人くらい。余裕で前の方に座れた。

この店はかつて酒蔵だった建物を流用している。昔の記憶では大きな酒樽が置いてあったように思うのだけれど、今日は見あたらなかった。記憶違いかも?

最終的には客は数十名くらいで、椅子席がほぼ満席というくらい。今日のステージは山本タカシ(ギター、ヴォーカル)とのデュオなので、これくらいの方が聴きやすいかもと思った。

Leyona のライブはこれまでにも何度か行っているけれど、前回行ったのはたぶん 10 年くらい前。以前に行った時はすべてブルースバンドとの共演だったので、今日のようなアコースティックなステージは初めてだ。

ブルースバンドとの共演だと歌う曲は英語のブルースが主体で、Leyona 自身の持ち歌は生ではあまり聴いたことが無かったのだけれど、今日は逆にほとんどが Leyona の持ち歌で、私のお気に入りのアルバム「Clappin’」や「Rollin’ & Tumblin’」の曲も何曲がやってくれた。

ただ、この頃の唄はベースとドラムのリズムセクション無しではちょっともの足らないというのが正直なところ。

ずいぶん終わるのが早いなと思ったのだけれど、どうも終演が9時ということになっているらしい。昔は 10 時過ぎくらいまでやっていたように思うのだけれど・・・。

Leyona もいつの間にやら 40 歳になったらしい。私がこんなことを言うのはおこがましいのだけれど、昔より唄がうまくなっているように感じた。

Leyona のライブはまた機会があれば行ってみたいと思うけれど、次はやっぱりバンドとの共演がいいな。

雨の競技場練習会

2週続けて台風の週末となった。10 月末にこんなことになるとは、誰しも想定外のことだったと思う。

先週はさしものキャノンボールも日曜日は摩耶山ゴールとなったようで、今週は朽木のフェアリートレイル、そして横浜マラソンが開催中止に追い込まれた。

関西では3週連続の週末雨で、せっかくの秋の観光シーズンに観光地への打撃は少なくないように思う。

どうも今年は週末に天気が崩れることが多いように感じる。

5月に小辺路へ行ってからまたテント泊のチャンスをずっと窺っているのだけれど、私自身の都合もあって、週末の好天に恵まれたのはほぼ1ヶ月前の黒部五郎しかない。

明日(10/30)は随行の予定だったのだけれど、この講座は初心者向きのために行き先の降水確率が高いと延期になってしまう。運悪く来月に延期になってしまって、来月は心おきなく楽しめる週末が皆無になってしまった。月曜日に随行を控えていると日曜日はあまりムリはできない。

週末にどこへも行かないとストレスがたまるので、昨日は昼前から傘をさして伏見稲荷から東山トレイルコースを歩いて円山公園に下山した。雨でも伏見稲荷は外国人観光客で混雑していて、千本鳥居は通勤電車並みだったので横道に逃げて、山頂エリアは避けて早々にトレイルコースに入った。

今日は小雨の中、競技場での練習会に向かった。

予定のメニューは 5000m X 2 というものだったけれど、心拍数を上げて 5000m を走りきる自信が無かったので、一人で 1000m + 1000m の変化走を5本やった。

次第に雨脚が強くなってきて、薄いレインジャケットを着て走った。

このランナーはもちろん私ではなくて快足の若者。

今日はアドレナリンも上がらず、速い時でもキロ4分台終盤という走りで終わった。

12 月に、かつての勤務先の同僚との恒例の駅伝が決まったので、それに向けてちょっとスピード練習をやろうと思っている。やはりレースという目標が無いとモチベーションも上がらない。

競技場練習会ビルドアップ

今日は久しぶりに練習会でトラックを走った。

この週末は今月唯一のフリーだったのだけれど、またもやの悪天。まさかこの天気で山でテント泊というわけにはいかない。

朝、出かける時はまだ雨は降っていなかったけれど、おそらくそのうちに降り出すだろうと思って、帽子とレインジャケットを用意して出た。

アップしているうちに小雨が降り出してきたので帽子をかぶって本練習のスタート。

予定のメニューは 12000m から 16000m のペース走もしくはビルドアップで、私は 12000m 行くつもり。

5000m くらいまではキロ5分半くらいのペース。それでも今となってはさほど余裕がある感じではない。

しかし徐々にリズムが出てきて、5000m からは徐々にペースアップして、9000m あたりからはキロ5分を切るペースになった。

雨が徐々に強くなってきて(と言ってもそれほど強い雨ではなかったけれど)、それに伴ってアドレナリンが出てきた。

おまけに他に走っていたグループがだんだん減ってきて、トラックが空いてきた。

10000m からはさらにギアチェンジして、最後の 1000m は4分 35 秒で終えた。

キロ4分台で走ったのはかなり久しぶり。こういう練習を毎週やればまだ 10km を 50 分を切って走れるかもと思うけれど、練習会と個人的な山行き、そして随行の仕事をうまくこなすのはなかなか難しい。

このところ山での行動力の低下をはっきりと感じるようになっているのだけれど、それが練習会や一人で走る時の量と質が落ちていることに起因していることははっきりしている。

その原因はレースに参加しなくなったから。本当に気持ちの強い人は自分の意志で限界まで追い込めるのだろうけれど、私にはそれはできない。

体力の維持のためにもたまには大会に参加した方がいいのだけれど、出たいという気持ちが湧いてくる大会が近くではなかなか見あたらないし、今さら遠方に出かける気にもならない。今年は台風の当たり年なのか、いくつかの大会が台風のせいで中止になったりしている。

昨年の UTMF が中途半端な終わり方になってしまったのもかなり影響していると思う。

実は今晩からキャノンボールなのだけれど、幸い今回はエントリーしなかった。悪天率の極めて高いキャノンボール大会だけれど、それにしても史上最悪ではないかと思う。それでも決行するようだ。

軽い気持ちでエントリーするには最近はあまりにも大会参加費が高くなってしまった(キャノンボールを除いて)。

剣尾山

剣尾山は北摂の山で、個人的には2年半ほど前に行ったことがある。

剣尾山はこのあたりでは有名な山なのだけれど、稜線を北西に少し行った所に横尾山という、剣尾山よりわずかに高い山がある。以前に剣尾山に行った時はこの山のことは気が付かず、予定のルートからも反対方向の場所だったので登らなかった。

今回はここにも立ち寄る予定だったので楽しみにしていたのだけれど、生憎の雨の一日となった。

天気予報では終日雨。しかし集合地の能勢電鉄山下駅からバスに乗って登山口の行者口で下りた時は、ほとんど止んでいた。

しばらくは車道の登りで、ユースホステルの前を通って、登山道に入る手前でトイレ休憩。小雨が降ってきたので傘を出した。

大日岩には大日如来坐像が彫られている。

行場の大岩。

西の覗き岩からは南の方が望める。

行者山(469m)は展望も何もないので通過。

やはり剣尾山は人気の山なのか、雨模様なのに早くも下山してくる人たちと何度かすれ違った。

山頂手前の月峯寺跡の広いスペースでちょっと早めの昼食にした。

山頂(784m)は予想通り風が吹いていた。展望はほとんど無し。

なだらかな稜線を横尾山に向かう。

剣尾山から 50 分ほどで横尾山(784.8m)に到着した。

ここからの下りはわりと急な場所があったりして雨で滑りやすかったけれど、3時過ぎに能勢の里に下り立った。

ここはかつてはフィールドアスレチックなどの施設があったようだけれど、今は閉園になっている模様。インターネットではまだ営業しているような情報が残っているけれど・・・。

少し歩いて能勢温泉のバス停にゴールした。

この程度の雨ですんで良かったというのが正直な印象でした。

嵐山界隈のち烏ガ岳

水曜日(10/11)は京都一周トレイル講座の随行で嵐山界隈を歩いた。

この講座は「ゆっくり歩く」というタイトルで、深草から東山、西山コースを 16 回に分けて歩く。私がこの講座を担当するようになって最初がこのコースだったので、前回でちょうど一周して、今回から2周目になる。

今回は嵐山の観光エリアで、山道はまったく無い。横道にそれて寄り道しながらの観光客気分だ。

もちろんこれだけで帰るのはもったいないので、前回同様、解散後に嵐山から烏ヶ岳の稜線を歩いてきた。

スタートは JR の嵯峨嵐山駅。トロッコ列車は運休日だった。

しかしこの界隈、好天のせいもあるのだろうけれど、平日でも観光客、特に外国人観光客で朝から混雑している。

竹林を歩いて、野宮神社。

お次は釈迦堂。

大文字の鳥居。

このあと、ようやく一周トレイルコースに合流して、前回の最終ポイントの鳥居本まで戻る。

それにしても今日は暑い。1ヶ月前の前回より暑いくらいだ。

ここからようやく今日のルートが始まる。

コース順に歩いて、二尊院。

そして常寂光寺。

小倉池。

昼食は前回と同じく、嵐山公園で。展望台からの保津川の眺め。

昼食後は公園内を桂川に向かって下る。

角倉了以像。

渡月橋。このあたりは人だらけ。

橋を渡って法輪寺へ。

渡月橋というのは元々は法輪寺にお参りするために造られたものらしい。

お寺の展望台から渡月橋を見下ろす。

2時過ぎに阪急嵐山駅で解散して、私は一周トレイルコースで松尾山の登りに入る。

一周トレイルコースから分かれて西の方に向かうと、静かで気持ちいい道になる。

嵐山山頂手前でこのコース唯一展望の得られる場所。比叡山は霞んで写真では見えない。

まずは嵐山(382m)。

3時過ぎに烏ヶ岳(398m)。

烏ヶ岳を下りたあたりで単独行の男性に出会った。このコースで人に出会うのは初めて。

さらに進んで林道への道の分岐で林道へ向けて下って行く男性を見かけた。

このあたりから道が荒れてきた。ここまで歩く人は少ないようで、急に蜘蛛の巣だらけになって。たまらず枯れ枝で蜘蛛の巣はらいをしながら歩いた。

しばらく登りが続く。山上ヶ峰は今日はパス。

このコースの核心部は保津川への急な下り。何カ所かロープが張られている。しばらく好天が続いているせいか、地面がかわいて滑りやすくて、何度かロープや木に助けられた。

トロッコ列車の線路をくぐって、川縁までの下りもコケで滑りやすくていやらしい。古いロープに頼る。

ここまで来たらあとは単調な車道歩き。

保津峡駅には4時 15 分に到着した。

ここのおかげで今日も満足して終えることができた。

音羽三山から高取山

先月、藤原京跡から宮滝へ行った時、高取山や竜在峠への道標に何度か出会って、次はぜひこれらをつなげてみたいと思った。

地図を見ると、ちょうど音羽三山から高取山へ、竜在峠を通って稜線通しのルートが引けた。距離的にも1日でちょうどいい感じ。次の計画はあっさりと決まった。

さらにちょっと欲張って、音羽山の山頂に立っている宇陀方面への道が気になっていたので、この道で登ってこようと思った。

それなら舒明天皇陵、天王山古墳と、見所は盛りだくさん。

おっ、舒明天皇陵に行くなら朝倉富士と呼ばれる外鎌山(とかまやま)から南に下山すればいいではないか。

高取山の猿石から栢森に下りれば、明日香村でまだ訪れていない所にもいくつか寄れる。

祝日の9日はかなり暑くなりそうな天気予報だったので、完全夏装備でワクワク気分で出かけた。

近鉄の大和朝倉駅を8時 40 分に出発した。

駅前にさっそく案内の掲示板と道標。

道標に導かれて、よく整備された道で、駅から 20 分ほどで外鎌山の山頂(292.4m)に到着した。

西の方が開けていて、ちょうど真ん中あたりに耳成山。その後ろに二上山。左の畝傍山の後ろに大和葛城山。

さて、ここからの道ははっきりしない。かすかな踏み跡を辿ったら「朝倉」という道標に出会った。ちょっと方向が違うけれど、しばらくこの踏み跡を辿った。

しかしうれしくない方向にどんどん下りて行くので、通行止めの標識のあった方に向かうことにした。

案の定、ヤブに突入。gps で方向を見定めて強引に下ったところ、うまい具合に舒明天皇陵のすぐそばに下りてきた。

舒明天皇は皇極(斉明)天皇の夫で、天智天皇、天武天皇の父という重要人物なのだけれど、この時代の天皇の中ではかなり存在感が薄い。この時代の政治の実権は蘇我蝦夷が握っていたからというのが一般的な見方のようである。

ここからはしばらく車道を行く。分岐がわかりにくくて何度か行ったり来たりした。

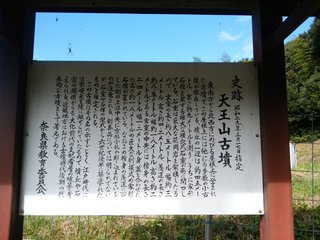

音羽山へ向かう道への分岐を見送って少し行った所に天王山古墳がある。

崇峻天皇陵はここから南西に 1km ほどの場所に宮内庁治定の陵墓があるのだけれど、こちらが本当の墓ではないかという説が有力だとか。

さて、少し戻って音羽山へ向かう。

しばらく車道の登りで、どうも分岐を間違えたようだ。しかし地図を見るとこのまま行っても上で合流できそうなので、そのまま上がった。

地図によると車道が終わってから細い道がちょっとということなのだけれど、確かに道と覚しき踏み跡はあったものの、もう何年もほとんど人が通っていない感じ。

今さら戻るわけにもいかないので進んだ所、沢筋になって、足を滑らせて手をついたひょうしに地図を濡らしてしまった。地図はビニール袋に入れていたのだけれど、水たまりに浸かったので水が入ってしまった。

パソコンのプリンターで印刷したものなので、印刷がにじんであまり役に立たなくなってしまった。gps に地図が入っているので、致命的ではないのだけれど。

何とか本来の道に合流できたものの、踏み跡は非常に不明瞭で、gps のルートがなければとても進めないような道だ。

しばらくしたら白いテープ印が出てきた。

白テープを探しながら進んだけれど、いよいよ踏み跡すらわからなくなってしまった。

すぐ横の尾根筋が歩きやすそうだったのでそこに這い上がったところ、古い踏み跡が現れた。

gps のルートと少し離れた位置を並行して進んでいる感じで、そのまま道なりに進んだら音羽山から善法寺に下りる道の途中に出てきた。

ここを登り返して数分で音羽山の山頂(851.4m)に到着した。すでに 11 時過ぎ。ずいぶん時間がかかってしまった。

本当はこの奥から山頂に出たかったのだけれど、ジェルを補給して早々に南へ向かう。ここから竜在峠までは反対方向で以前に歩いた道。

10 分少々で経ヶ塚山(889m)。ここは随行で来るといつも昼食をとる場所。

熊ヶ岳の笹藪はきれいに整備されていた。

11 時 48 分に熊ヶ岳(904m)を通過。

12 時 3 分に大峠に到着した。音羽山からは思ったより早かった。

ここで今日初めて腰をおろして、おにぎり休憩にした。

10 分足らずで早々に腰を上げる。先を急いでいたせいか、竜門岳への分岐は気付かずに通過してしまった。

細峠にはちょうど午後1時に到着した。芭蕉の句碑がある。

ここからしばらく古い林道のような広い道を行って、右の山道に入る。しかし前回反対方向で通った時、この林道がどこから来ているのか気になったので、今日はこれを辿ってみることにした。方向的に竜在峠の近くに出られそうに思った。

しかしこれは大失敗だった。行けば行くほど竜在峠から離れる方向に向かった。この横は急斜面なので、強引にショートカットするわけにもいかない。あきらめて分岐まで戻って、竜在辻に出た。

ここからはしっかりした道で峠まではほんのわずかなのだけれど、なぜかもうちょっと山道らしい山道を行ったような気がして、変な踏み跡に入り込んでしまった。

おかげでまたヤブこぎを強いられて、細峠から竜在峠まで 40 分もかかってしまった。

時間的に猿石から栢森に出るのはムリかなと思った。行ったとしても行きたい場所をじっくり見る時間は無さそうだ。時間もさることながら、そんな体力は残っていないだろうと思う。

そんなことを考えながら、走れるところは走った。このあたりはトレランのためにあるようなフラットで障害物の少ない道で、少しでもタイムを稼ごうと思った。

入谷への道を見送って、芋ヶ峠に向かう。

このあとはしばらくとんでもない急斜面の下りだった。もし雨だったらとても歩けないだろう思った。写真ではそんな急斜面には見えないのだけれど。

竜在峠から 30 分少々で芋ヶ峠に出た。

さて、ここから本日最後の課題の高取山へ向かう。はたして道の状況がどうなのか少し不安だったので、しばらく進んで様子がわかってから腰をおろしてクリ饅頭休憩にした。

思ったより整備されている感じで、すぐ左側に林道が見え隠れしている。

ところが林道がすぐそばまで迫っている箇所を越えたあたりで、急に道が不明瞭になってきた。古い看板があるのだけれど、踏み跡らしきものが見あたらない。

あたりを見渡してみると所々に赤テープがあるのが見えた。

わりと短い間隔でテープがあったので、それを辿ることができたのだけれど、この先これではたまらんと思っていたところ、またもや林道に飛び出した。

要するにこの間は林道が本道なのだった。

この少し先で山道になってからはまた道標もしっかりしていた。

高取山はまだ少し先と思っていた頃、早くも石垣の残骸が出てきた。

高取城は本当に大きな城だったのだなと思った。

しばらく進むと吉野口門跡。

井戸の跡もいくつかある。

芋ヶ峠からほぼ1時間で高取山山頂(583.6m)に到着した。

右が大和葛城山。左が金剛山。もっと見晴らしが良かったような記憶があるのだけれど、それは国見櫓からの眺めだったかも。

こちらは大峰方面。

写真を撮ったら早々に下山。

猿石は明日香村から掘り出されたものがここに置かれたらしい。

車道になってからは走ったけれど、さすがに土佐町に入ると歩きにした。

午後4時 10 分、ゴールの壷阪山駅に到着した。

ぱっと時刻表を見たら次の電車は 30 分後くらいだったので、近くにあったタクシー会社の駐車場の陰でこっそり着替えた。

時計を見て、まだ少し時間があることを確認して、ビールの販売機でも探そうと思ったところ、阿部野橋行きの急行列車が入ってきた。

近鉄の時刻表は特急、急行、各停がそれぞれ分かれていて、たまたま特急の欄だけを見たのだった。

ホームが改札の反対側なので間に合うかどうかと迷ったけれど、身体はすでに反応して走り出していた。

幸か不幸か間に合ってしまって、またもや今日も極上ビールは見送りとなってしまった。

最後の明日香村は割愛となってしまったけれど、本当に行きたかった場所は音羽山の最後の登りを除いてすべて行けたので、十分満足の一日だった。

7時間 30 分、約 26km でした。今日は走ったパートもわりとあったので、トレランということにしておこうと思う。