昨日(7/12)は京都一周トレイルの講座で鷹峯から沢ノ池を歩いてきた。

3月の続きで、鷹峯の源光庵から出発した。

前回、源光庵で解散してから出町柳まで歩いたので、その逆で出町柳から歩いて源光庵を目指した。

かつての通勤ジョグのコースだった賀茂川の河川敷を北上する。朝から非常に蒸し暑くて、歩き出してほんの数分で胸に汗が流れてきた。

45 分くらいで行けるのではないかと思っていたのだけれど、この暑さではスピードも上がらず、55 分ほどかかってようやく集合地のバス停に到着した。結構疲れた。

予定の9時 40 分ちょっと前に出発。

ほどなく源光庵の前を通過。

前回は京見峠から下ってきたのだけれど、今日はそちらへは向かわずに紙屋川沿いの東海自然歩道を行く。

集落を越えて山道へ。

上ノ水峠で一周トレイルコースに合流した。

少し進むと京都市北部が見渡せる。背景やや右が大文字山。

少し進むとまた峠で、ここには古いお地蔵さん。

ほどなく沢ノ池への車道に出た。

沢ノ池は古くに造られた(江戸時代にはすでにあったらしい)人工池とか。

池の端で昼食をとって、高雄方面に向かう。いきなりの急登がこたえる。

ほんのわずか、南方向が開けた箇所。手前が嵐山の稜線で、後方はポンポン山方面。

急登を下って、林道に合流。

急な車道を下って清滝川まで出てきたけれど、時間があるのでちょっと寄り道。

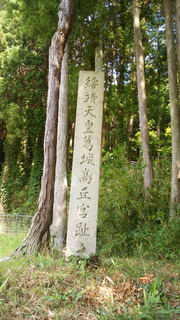

鷹司 兼平(たかつかさ かねひら)の墓。もはや完全に忘れ去られている。

少し車道を歩く。

高山寺のバス停で解散となった。

当初はまた林道を戻って、太秦方面まで歩いて帰るつもりだったけれど、暑くて身体がだるいので、ちょうどやってきたバスに乗った。

このところ梅雨にもかかわらず随行の仕事の日は雨には出会っていない。しかし毎回蒸し暑くて、これはこれで疲れる。

行者還岳、大普賢岳

7/8 は2〜3日前までの天気予報では降水確率が高かったので、雨でも大丈夫な街中ラン中心のコースを考えていた。

ところが前日になると予報が変わってきて、降水確率が下がって、かなりの高温になりそうとのこと。

しかし天気は不安定なので、局地的に急な大雨や落雷が発生する可能性がありそうで、特に山間部では注意が必要そうだ。

さんざん迷った挙げ句、街中ランを避けて、涼を求めて高い山を目指すことにした。

天候が不安定と言いながら、多雨で有名な大峰を目指すというのもちょっと変なのだけれど・・・。

いつもの大峰パターンで、3時起床ですぐに出発した。

途中のコンビニで朝食、そしてモーニングコーヒーを味わって、今回は初めて道間違い無しに6時ちょっと過ぎに和佐又ヒュッテに到着した。

6時 25 分に出発。キャンプエリア横のフェンスに扉があるのが見えたので、そこが登山口ではないかと思って近づいたところ、正解でした。

すでに標高は 1100m を越えている。いつもと同じく、gps にルートを入れたらあとは細かい下調べはせずに来たので、今日は楽勝ではないかという気分になってきた。

20 分で和佐又山山頂(1344m)に到着。

大きな山は釈迦ガ岳あたりだろうか。

一旦少し下って、交差点のコルから無双洞方向に向かう。

しばらく平坦、やや下り基調の道が続いて、これなら大普賢岳から山上ヶ岳がピストンできるかもという気分になってきた。

ところがいつまでたっても道は登りにならず、むしろぐんぐん下って行く。おまけに鎖やロープまで出てきた。

「滑落注意」という看板がたくさん出てきた。

ついに標高が 1000m を切ってしまって、ガラガラの荒れ沢を渡った。

しかしまだ荒れた道はしばらく続いて、沢音が近づいてきたと思ったら、大きな滝が現れた。水簾滝と言うらしい。

帰ってから調べたら、無双洞というのはこの上にある洞窟のことだった。たぶん目に入る場所にあったのだとおもうけれど、標識も無く、ルートがわかりにくくてそんな余裕も無かった。

ようやく登りになったけれど、これがまた激登り。これまでに落とした標高を一気に取り返すような登りで、よくこんな道を造ったものだ。

これでは山上ヶ岳はムリだと思った。

稜線に出たのは8時半。出発して2時間ちょいだった。標高 1600m 弱なので、無双洞からの標高差約 600m を 35 分くらいで上がった。

七曜岳(しちようだけ)は後回しにして、まずは行者還岳を目指して南下する。奥駆道に出れば人に会うのではないかと思っていたけれど、まだ誰にも会わない。

歩きにくい木の階段を慎重に下る。

このあたりはルンルン気分。ただし展望はあまり無い。もうちょっと涼しいかと思ったけれど、それほどでも無い。

奥駆道からちょっとはずれて、行者還岳(1546.6m)にはちょうど9時半に到着した。

木に遮られて展望はあまり無い。木の向こうが八経ガ岳だと思うけれど。

ここで腰を下ろしておにぎり休憩。

さて、大普賢岳を目指して元に戻る。

途中、ちょっと展望が開けて大台ヶ原方面。

七曜岳(1584m)には 10 時 17 分に到着した。そんなに急いだつもりは無いのだけれど、行きよりも随分早かった。

左の大きい山が稲村ヶ岳だと思う。

写真を撮ったら早々に出発。

このあたりで今日初めて、単独行の登山者にすれ違った。

右前方に大普賢岳。

修験道の山なので、鎖場はしばしば登場する。

国見岳は縦走路からちょっとそれている。道標があったので登ってみたけれど、何も無い山頂だった。

弥勒岳も何も無かった。次にここを通る時はたぶん奥駆道を縦走していると思うので、横道に寄り道する余裕は無いと思う。

笹原にシカが2頭。

水太覗(みずぶとのぞき)は恐ろしくてこれ以上覗けない。

大普賢岳のちょっと手前で少しルートをはずしたようで、急に不明瞭になった。どうもトラバースルートに入り込んでしまったようだ。

右上の方から声が聞こえたので、ヤブを適当に這い上がった。

ルートに出たら、ちょうど上から二人パーティが下りてきた。「山頂に救助を求めている人がいますよ」とのこと。ケガではなくて、どうも疲労で歩けなくなってしまっていて、携帯で救助連絡をしているらしい。

山頂ではちょっとゆっくりしたいと思っていたのだけれど、できればこういうのにはあまり関わりたくない。

大普賢岳山頂(1780.1m)には 11 時半に到着した。

中年(と思われる)女性がこちらに背を向けてマットに座っていて、男性が携帯で電話をしている。

急いで何か手助けしなければならないような状況では無さそうなので、男性が電話をしている間に通り抜けた。

山頂を味わっている余裕はまったく無かった。稲村ヶ岳と山上ヶ岳だと思う。

少し下って分岐を和佐又へ向かう。

小普賢岳の標識が出ていたので立ち寄ってみたが、ここも小さな標識が付いているだけだった。たぶん二度と来ることは無いだろう。

「石の鼻」は自然の展望台。大台ヶ原方面。

「石の鼻」を下から見ると、

日本岳のコル。

この下あたりから窟が次々と出てくる。

まずは鷲の窟。

笙の窟。

朝日窟。

大普賢岳の方向からヘリの音が聞こえてきた。おそらく先ほどの女性の救助に向かっているのだろう。

後はなだらかな下りを淡々と行くだけ。

キャンプ場はテントが張られていて、車座になって楽しんでいる人達がいたけれど、こんな蒸し暑い日によくそんなことができるなという気持ち。

車に戻ったのはちょうど午後1時。歩行距離約 15km、6時間半の行動でした。

スーパーで買い物をして、5時前には家に帰り着いて、随分気楽な一日だったように思ったけれど、思いのほか身体は疲れていたようだった。

高取山

7/3 の随行は六甲の高取山だった。

奈良の高取山は随行で2回行っているけれど、六甲の高取山は随行では初めて。個人的には六甲全山縦走路は 20 回くらいは通っていると思うけれど、実は高取山の山頂には行ったことが無い。

※電池切れのため前半のみ

今日も朝から暑い。熱中症要注意日だ。

地下鉄の長田駅から商店街を歩いて、まずは長田神社へ。

大きなクスノキ。

本殿裏には山を眺めて拝む場所があるけれど、今は木が茂っていて山は見えない。

しばらく住宅街を歩いて、登山道に入る。とは言ってもずっと階段。

途中、休憩を入れながら、全山縦走路の休憩ポイントまで来た。

ここから先は私には未知のエリア。

高取神社に到着。

晴れて暑い日なのだけれど、夏場はあまり遠くは見えない。看板によると鈴鹿の藤原岳も見えるらしい。

さらに少し登って、このあたりの最高標高地点(328m)で少し早めの昼食にした。

三角点はもう少し西にあるのだけれど、ここには山頂の標柱もある。

昼食後は三角点(312.8m)へ。

ここからは須磨アルプスがよく見える。

このそばには電波塔があって、そこを山頂と見なす意見もあるとか。

先ほどの休憩ポイントまで戻って、別の参道を下る。元々の道が一部崩れていて、分岐点が少し下にある。

高神滝は枯れている?

ほどなく住宅街に出た。しかし神戸の街は登山道並みの坂道ばかり。

振り返ると高取山。

1時半頃、登山道の出発地点まで下りてきた。

この後、すぐ近くの山陽電車の西代駅で解散となった。

それにしても暑い日だった。いくら時間があってもこれから2回戦という気分にはならなかった。

葛城古道から金剛山

金剛山はダイトレでは何度も通ったけれど、実はダイトレのルートは金剛山の山頂を通っていない。

大和葛城山もダイトレのルートは山頂を通っていないけれど、こちらは随行で何度か山頂を踏んだので、金剛山も山頂を踏んでおきたいと思っていた。

問題はどういうコース設定にするかということで、バスは極力避けたい。そして人の多いダイトレのコースも最小限度に留めたい。

ということで調べた結果、近鉄御所駅をスタートゴールにして、葛城古道を通って東側から金剛山に登って下りるというコースを設定した。

大和王権初期の頃(?)に勢力のあった葛城氏がいた地域で、奈良らしい史跡もたくさんある。

行ったのは 7/2 の日曜日。朝はそれほど早くなくて、近鉄御所駅をスタートしたのは8時 45 分くらいだった。

今日は暑くなることが予想されて、下道の部分が結構多いので、半袖Tシャツに短パンというスタイルにした。

そして帽子をかぶって、濡らしたネッククーラーを首に着けて、暑さ対策をほどこした。

随行で大和葛城山へ行った時に何度か歩いた車道を西に向かう。

まずは鴨山口神社。

一昔前ならこういう所は迷わず素通りしていたけれど、最近は頻繁に立ち寄るようになった。体力低下のせいもあると思うけれど。

葛城古道の分岐がわかるだろうかとちょっと不安があったけれど、しっかりした道標が立っていた。

奈良らしいのどかな田園風景の中をスロージョグで進む。しかしすでにかなり気温が高い。

畑のあぜ道のような所を通って、奈良時代の僧の行基が開いたと言われる九品寺(くほんじ)。

また土道を行って、綏靖天皇の皇居だった葛城高丘宮の遺跡。ただし史実かどうかは疑問・・・。

そしてお次は葛城一言主神社(かつらぎひとことぬしじんじゃ)。

そばには乳銀杏。すでに幹に大きな空洞ができていて、倒れる危険性があるとか。

このあと交通量の多い車道を少し南下して、ようやく金剛山への山道に入る。

道標はまったく無し。

登山地図でも破線になっているルートだけれど、次第にヤブが濃くなってきて、半袖Tシャツと短パンなので泣きたい気分。

そしてついに踏み跡消失。

GPS を頼りにヤブ斜面を這い上がって、ようやく踏み跡に合流した。

このあとは踏み跡はしっかりしていて、11 時 15 分にダイトレのコースに合流した。

まだ山頂までは少し距離があるし、ここから先は人が多くなると思われるので、ここでおにぎり休憩にした。

山頂近くに雄略天皇御狩の跡。

11 時 50 分にようやく金剛山山頂(1125m)の葛城神社に到着した。ただし真の山頂には入れない。

せっかくなので山頂エリアを廻ってみる。

転法輪寺。

葛城家歴代御廟所。

さて、後は下山なのだが、元に戻るのは気が向かないので、ロープウェイ駅の矢印に向かって下って行った。

そのうちにダイトレのコースに合流するだろうと思っていたのだけれど、いつまでたってもその気配が無い。

不安になって GPS で確認したところ、本来のコースから随分離れてしまっていた。しかししばらく下り基調で来たので、戻るには踏ん切りがつかない。

と逡巡していたら、本来の方向に向かう踏み跡が斜面を上がっているのを見つけた。

どこに出るのかわからないけれど、しばらく這い上がると「大阪府最高地点」と書かれた標柱が現れた。

金剛山は大阪府の最高峰と思っていたけれど、実は金剛山は奈良県の山だった。大阪府の最高峰が大和葛城山(958.8m)というのもちょっと違和感があるけれど(ただし奈良県との県境)。

山頂エリアのハイキング道路をぐるっと廻ってダイトレのコースに合流して、来た道を少し戻ってようやく下山路に入った。

ダイトレ名物の急階段。

この道も登山地図では破線になっていたので、またヤブこぎだったらイヤだなと思っていたけれど、なぜ破線なのかわからないくらいしっかりした道だった。最新版なら実線になっているかも。

30 分少々で高天(たかま)の畑に下りてきた。

一度違う方向に行ってしまったけれど、すぐに気が付いて、高天彦神社(たかまひこじんじゃ)へ。

休憩所でどらやき休憩にしようと思ったら、飲食禁止の張り紙。

致し方なく、また葛城古道をしばらく走って高天原の休憩所でどらやき休憩。

このあたりは例の天孫降臨の舞台ということになっているらしいが、あまり派手な看板などが立っていないのが奈良らしくていい。個人的には天孫降臨の舞台は九州だと思うけど・・・。

葛城古道を辿って、極楽寺(ごくらくじ)。

車道からの奈良盆地。真ん中に畝傍山。その向こうが三輪山、龍王山。

しばらく進んで長柄神社(ながらじんじゃ)。

それにしても暑い!!。たまらず自販機でカルピスソーダ。

こんな所に一言主神社の鳥居が。表参道なのだろう。

最後は孝昭天皇陵。

欠史八代の一人だけれど、すぐ横に孝昭神社。

3時過ぎに近鉄御所駅に戻った。約 27km だった。暑かった。

実は今日は大阪城公園で恒例の七夕駅伝があって、クラブからは数チームがエントリーしている。

過去に2回ほど参加したけれど、短い距離(約 3km)をトップスピードで駆けるというのはもともとあまり得意ではないし、好きでもないので、近年は参加していない。

しかし帰り道に寄り道するにはいい時間なので、大阪城公園駅で降りて寄ってみることにした。

女子限定の1区と、2区への繋ぎだけを見て、帰ってきた。

みんなはこのあと打ち上げになだれ込んだと思うけれど、私は翌日随行の仕事があるので早々に帰宅することにした。

競技場インターバル

今日の練習会は競技場でインターバルをやった。

これまではインターバルはいつも 1000m を 400m のつなぎでやっていたけれど、今日はめずらしく 400m + 200m というパターンのメニューだった。

かつて一人で走っていた頃は競技場で練習できるような機会はまったく無かったので、通勤ジョグに使っていた賀茂川の河川敷で橋から橋までおおむね 400m の場所で一人インターバルをやっていた。足元はもちろん土道だった。

このところは練習会のスピード練習メニューでも以前の様に限界まで追い込むということはまったく無くて、ペースやタイムは設定せずにスタートして、最初の 1000m のタイムをチェックしてそれを基準にするという感じで走っている。

今日もペース設定はせずにスタートして、最初の 400m は 1’37” だった。思ったよりはマシだった。

設定の 10 本はムリだろうと思っていて、ペースを落として本数をクリアするよりも、本数は少なくてもこれくらいのペースが維持できるまで続けようと思った。

1’40” というのが2回ほどあったけれど、おおむね 1’38” くらいで本数を重ねて、ラスト2本は 1’40” になったものの何とか設定の 10 本をクリアした。

今日は天気予報では午前中は雨だったのだけれど、予想外の暑い日になって、気持ちを練習モードに切り替えるのが難しかったけれど、久しぶりに心拍数が上がって濃い汗をかいた感じがした。

鉢伏山

火曜日(6/27)は随行で福井県の鉢伏山へ行ってきた。行くのはもちろん、山名を聞くのも初めての山だった。

家から3時間ほどかけて敦賀まで行って、そこからタクシーに分乗して新保まで。

今日の主題は旧北陸街道を歩くというもの。

少し車道を上がると「武田耕雲斎逗留の陣屋」。

木の芽古道に入る。

ちょっと横道にそれて「弘法の爪描き地蔵さん」。

コケに覆われていて絵は見えない。道も荒れていて、ほとんど誰も来ていない感じ。

峠の手前に「明治天皇御膳水」。

木の芽峠には道元大師歌碑。

ここから街道をはずれて鉢伏山に向かう。

このあたりはササユリが随所に見られた。

今庄365スキー場のゲレンデ斜面を上がる。

以前、山スキーをやっていた頃、ここのスキー場には練習のためによく来た。スキーヤー専用(ボーダー不可)のゲレンデで、私のお気に入りだった。

昼前に鉢伏山山頂(761.8m)に到着して、ここで昼食にした。

山頂からは西の方に以前に歩いた西方ヶ岳・蠑螺ヶ岳と敦賀湾。

昼食後はまた街道に戻って、まずは「言うな地蔵」。

道標に従って旧道を辿る。

ひたすら車道を歩いて旧国吉神社。

ただし本殿はすでに倒壊している。

近くに大きなケヤキの木。

県道に合流してからも旧道を辿る。

ゴールの南今庄駅には3時前に到着した。

日射しはそれほどではなかったけれど、蒸し暑い一日だった。

有馬三山

先の日曜日(6/18)は随行で有馬三山へ行ってきた。

有馬三山は個人的には今年の四月末に歩いた。

有馬三山だけなら距離が短すぎるし、かと言って六甲の稜線まで出ると結構な時間がかかりそうなので、どういうコース設定になるのだろうと思っていたら、有馬口駅から鬼ヶ島を経由して、有馬三山を上から下ってくるというルートだった。

集合は神戸電鉄の有馬口駅。

梅雨入りしてから一週間以上たっているけれど、ずっと晴れの日が続いている。

少し住宅街を歩いて水無川に合流。

私自身はこの道は初めて。登山地図にも記載されていない。

沢筋から分かれて稜線になるといきなり急登が続く。とても「ビギナーのための・・・」というタイトルのコースとは思えないが、みなさん慣れた方ばかりなので、特に問題も無く高度を上げた。

鬼ヶ島山頂直下にはイヌガシの巨木。

そして鬼ヶ島山頂(580m)。展望は無し。

さらに急なアップダウンを繰り返す。

地図には記載されていない水無山。

そしてようやく高尾山(739m)へ。

ほどなく有馬三山から極楽茶屋への道に合流して、ちょうどお昼に有馬三山の湯槽谷山(ゆふねだにやま 801m)に到着した。

ここで昼食にして、午後は北に向かう。

急な階段をしばらく下って、少し登り返して灰形山(619m)。

ここからは六甲の主稜線がよく見える。鉄塔が建っているのは最高峰。

落葉山(533m)に到着して有馬三山縦走は完了した。

落葉山のすぐそばに妙見寺。

午後2時頃に有馬に下山して、解散となった。

解散後の温泉を想定しての時間配分だったと思うので、私も温泉に入って帰るつもりだった。

休日の有馬温泉は混んでいるのはわかっていたけれど、日曜日の夕方になると混雑もましになるという話も聞いていたので、まずは金の湯へ行ってみたところ、待ち時間 10 分とのこと。

あきらめてまだ入ったことの無い銀の湯へ向かった。

途中に極楽寺。

銀の湯はすぐに入れるけれどかなり混雑しているという話で、雑踏嫌いの私はもう諦めて帰ることにした。

坂道を下っていたら、下から講座のお客さんの四人が上がってくるのに出会った。彼女たちは「かんぽの宿」に行くとのこと。温泉街の南の端の方なので、空いていることを期待して私もご一緒させてもらうことにした。

坂道と階段を上がってようやく「かんぽの宿」に到着。「かんぽの宿」なんて名前なら安いのだろうと思っていたら、何と入浴 1000 円!!

しかしここまで来て入らずに帰るわけにもいかない。

期待以上に空いていたのは良かったけれど、水風呂も無く、あまり長く居ることはできなかった。

まぁでも空いていたので良かった。

その後、みなさんとおいしいビールを一杯呑んで、電車で帰るというみなさんと分かれて私はバスで宝塚に出て、まだ薄暮が残る時間に帰ってきた。

ホタル

子供の頃は、京都の賀茂川でホタルが見られた。何度か見に行ったのを覚えている。

しかしその後の高度成長期に伴う自然環境の悪化でいつの間にかまったく見なくなってしまったが、特に昆虫ファンというわけでもないので、それほど気に留めたことも無かった。

今やホタルは郊外の水質の良い川にでも行かなければ見られないものと思っていた。

ところが先日、花の講座で山田池公園へ行った時、近くにいた人が(知らない人)「山田池にホタルがいる」という話をされているのを小耳にはさんで、帰宅後にさっそく調べてみたところ、確かに山田池公園にホタルがいるようだった。

しかもちょうど今頃がシーズンらしい。

となると、行ってみるしかないではないか。

さっそく昨日の夜9時頃、自転車で出かけた。

いるならおそらくここだろうと思っていた場所に近づくと、さっそく1匹飛んでいるのに出会った(正しくはホタルは「匹」ではなくて「頭」で数えるらしいけれど、何となく違和感があるので・・・)。

さらに進んで核心部と思える場所に近づくと、たくさん飛んでいるではないか!! 100 匹とまでは言えないにしても、数十匹くらいは飛んでいる。

他にも見に来ている人が何人かいたけれど、ほんの2〜3人程度。

岩に寄りかかってしばし見とれた。

一応デジカメを持ってきていたのでビデオ撮影をしてみたけれど、数年前の2〜3万円程度のシロモノでは写るわけもなかった。

ほとんどは水の流れの上あたりを飛んでいるけれど、道の方まで出てくるのもたまにいて、地面に止まったのをすぐそばで眺めた。とは言っても暗闇なのではっきりした形状はわからない。

思わず持って帰りたい衝動に駆られたけれど、入れるものも無いし、そんなことをしたらすぐに死んでしまうのは目に見えているので、そのまま飛び去るのを眺めていた。

15 分くらい眺めていただろうか。そろそろ帰ろうとしたところ、ちょうど若者数人の集団がやってきた。グッドタイミングだった。

今、町の近くでホタルが見られるところは、大半が養殖したものを放っているらしいけれど、ここ山田池公園は水質を改善して、ホタルのエサになるカワニナを放ったりして、ホタルそのものは自然繁殖になっているらしい。

何かすごく豊かな気持ちになって、ワクワク気分で帰ってきた。

横高山、水井山

水曜日(6/14)は京都一周トレイルの講座の随行で奥比叡の横高山、水井山を歩いてきた。一周トレイルコースの中では最も標高の高いエリアだ。

先月、横川で終わってから歩いて下山した道を逆に辿って、登山口のバス停から横川に向かった。

比叡山のトレイルレースのコースを辿ってせりあい地蔵に向かう。

バス停から 45 分でせりあい地蔵に到着。なかなかの登りで、汗をかいた。

ここから 10 分少々で横川のバス停に到着した。

みなさんはバスでここまで来られて、せりあい地蔵に向かって歩き出した。

一人だと気付かないけれど、コアジサイ。

タツナミソウ。

せりあい地蔵でトレイルコースに合流して、急登を登る。

10 分ほどで横高山山頂(767m)に到着した。

一休みして、水井山に向かう。

11 時半過ぎに水井山(793.9m)に到着して、ここで昼食にした。一周トレイルコースの最高標高点。

あとは下山路で、仰木峠へ。

義経も通ったとか。

今日は空気の澄んだ快晴なのだけれど、コースはずっと樹林帯で展望の得られる箇所がまったく無い。

これではもったいないということで、時間もあるので少し北に登って展望場所に寄り道した。

ずっと向こうに見えるのはつい先日歩いた鈴鹿の御池岳から藤原岳の稜線。

東海自然歩道から分かれて戸寺へ下りる通称ボーイスカウト道に入る。

バス停に出る手前でまたちょっと寄り道して、惟喬親王の墓へ。

2時半頃、戸寺のバス停で解散となった。

大津の坂本にお住まいの講師の先生は仰木峠に登り返して自宅まで歩いて帰るとのことだったが、私は今日は早めに帰りたかったので、次のバスで真っ直ぐ帰った。

鈴北岳、御池岳、藤原岳

このところまともな山登りに行っていないという気持ちが心の底に淀んでいた。

この週末は今月で唯一、土日で出かけられる日だったのだけれど、梅雨入りしてしまって天候が不安定。

本当なら雪のある山へファストパッキングで出かけたいところなのだが、この天候では高山ではさらに不安定だろう。

仕方無く日帰りエリアでそこそこ満足感が得られそうな所ということで、最終的に鈴鹿を選んだ。

このあたりは高校生の時に友人と二人でテントを担いで歩いたことがある。しかしその頃の記憶はもうまったく無い。

覚えているのは、道がよくわからなくて1日目は水の無い場所に泊まらざるを得なくなり、わずかな水でフリーズドライのチャーハンを食べたことくらいだ。

その頃は鈴鹿にテント泊で行くというのはなかなかの大仕事だったのだけれど、今日は登り口の鞍掛橋まで家から車で1時間半足らずで着いてしまった。

堰堤に掛けられた脚立を登る。

私の持っている古い登山地図にはここから鈴北岳へ登る道は御池谷をつめるルートしか無いのだけれど、今は尾根を登って鞍掛峠からの稜線に上がる道があるようで、こちらの方が一般的になっているようだ。

御池谷をつめるルートは難路になっている。おそらく大水などで荒れているのだろう。昔来た時はこの沢ルートを上がったような気がする。

沢の横の平坦な道を少し行くと、いきなりロープのたらされた急登が始まった。

石の出っぱりや木の根をつかんだりしながらぐいぐい上がる。雨の日だったら登れない(下れない)だろう。

しばらく登ると送電線の鉄塔に出会った。

もともとは鉄塔の巡視用の道だったのではないかという気がする。

向こう側の斜面に見えている R306 は今は通行止めになっていて、三重県側には行けない。

一気に高度が稼げて、鞍掛橋の標高 425m から稜線の約 1000m まで 50 分ほどで上がることができた。

鞍掛峠からの道の合流地点はテープ印はたくさんあったけれど、標識はまったく無かった。

急に開けて、気持ちのいい山稜になった。ここまで来ると人が多い。鈴北岳はもうすぐ。

鈴北岳(1182m)には8時 20 分。出発して1時間 10 分ほどで到着した。

標識の向こうの山は伊吹山。

御池岳はすぐそこに見える。

鈴鹿最高峰の御池岳(1247m)には8時 47 分に到着した。

展望も無いので早々に先へ向かう。

しっかりした道標に導かれて、コグルミ谷からの道との合流地点。

ここから先はまた静かになって、アップダウンの少ない樹林帯の道を白瀬峠へ。

突然視界が開けたと思ったらまたもや送電線の鉄塔で、ここには頭陀ヶ平という三角点(1143m)があった。

振り返ると御池岳。

またもや樹林帯を淡々と進んで、分岐を少し西へ行って天狗岩(1171m)。

ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩。藤原岳ももう近い。

視界が開けて、藤原小屋が見えてきた。このあたりまで来るとまた人が多くなった。

2年前に随行で来た時は天気が悪くて藤原岳山頂へは行けずに、この小屋で昼食をとって下山した。

藤原岳(1140m)には 10 時 50 分に到着した。出発してから3時間 40 分。思ったより早かった。

あとは来た道を戻るだけの消化試合。あまり大きな登り返しが無いのが助かる。

帰りは御池岳はカットして沢筋の道を行く。

しっかりした道標が立っていたので安心して進んだのだが、どうも様子がおかしい。

案の定、沢筋はすぐに行き止まりになった。

どちら側に上がったらいいのかわからなかったので、斜面を見てみると右岸(左側)に這い上がっている痕があったので、そこを上がってみた。

しかし道は見あたらず、どうも反対側が正解のようだ。

一旦下りて、うろうろしながら這い上がれそうな場所を見つけて、今度は左岸に這い上がった。少し登ったら踏み跡が見つかった。

しっかりした道標が立っているわりにはずいぶん荒れた道だ。ほとんど人が歩いていない感じ。石もコケがびっしりとついたままで、歩かれた痕跡が無い。

想定外の不明瞭な道だったけれど、無事、行きに通った分岐に合流した。

この先は行きに確認していた不明瞭な踏み跡で少しショートカット。

鈴北岳は山頂をカットするトラバース道があったけれど、もう一度山頂に出てどら焼き休憩にした。

鈴北岳から 50 分ほどで無事下山することができた。まだ午後2時前だった。

若干もの足らない感じは無きにしもあらずだったけれど。このところ溜まっていたストレスは解消できたかなという気はしている。