月曜日は登山教室で遠路はるばる吉野へ行ってきた。

当初はバスで上まで上がって、奥千本まで行って下りてくる予定をしていたが、バスが道路工事のために平日は運行していないということが現地に着いてから判明して、仕方無く往復ロープウェイを利用して、結果的に高城山(たかぎやま)展望台を往復することになった。

近鉄の吉野駅へは阿部野橋から急行で約90分。音楽を聴きながらでも飽きるくらいだが、高取山へ行く壺阪山駅を越えると郊外の山間部の雰囲気が出てきて、吉野川に沿って走るあたりはなかなかのいい眺めだった。

駅を出て少し行くとロープウェイの駅。何と昭和3年の建設という古いロープウェイ。ここでバスが運行していないということが判明。

ロープウェイを下りて、行けるところまでということで車道を歩き始める。

まずは黒門。ただし現在のものは昭和60年に改築されたもの。

次に銅の鳥居。奈良の大仏を作った時の余りの銅とか。

次は金峯山寺。

蔵王堂は立派。

しばらく登ると蔵王堂の屋根が立派に眺められる。後ろは高取山。

花矢倉展望台からの定番のアングルだが、桜は無し。

昼過ぎに高城山(たかぎやま、698m)展望台に到着した。

ここからは高見山もきれいに見えた。写真では霞んで見えないけれど。

昼食を摂って、ゆっくり下る。

タケニグサ。

吉野水分神社。

ウバユリ。

ヒオウギ。

吉水神社に寄り道。

ほとんどが車道歩きだったけれど、標高でほぼ 700m の山には登れたので、そこそこは歩いたという印象は残った。

吉野なんて遙か彼方というイメージだったけれど、日帰りでもそこそこは楽しめるものだと思った。

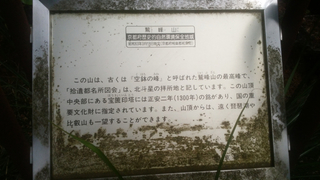

高畑山、溝干山

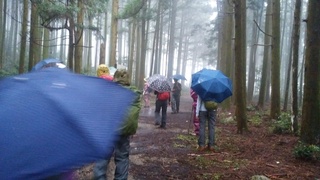

昨日の登山教室は鈴鹿南部の高畑山と溝干山。終日、雨だった。

家を出る時は傘は必要無いくらいの小雨だったが、京都駅に着いた頃には傘が必要だった。

ただ、本降りというほどではないので、傘をさして旧東海道を鈴鹿峠へ向けて歩き出した。

片山神社を一回り。ずいぶん由緒のある神社だったらしい。

焼失した本殿があった所。

旧東海道の石畳の道を上がる。

旧東海道を6日間で走る(歩く?)という「東海道五十三次遠足」というイベントに参加したのはもう 20 年ほど前のこと。

まだまだマラソンの自己記録更新を狙っていた頃で、フルマラソン以外の大会はすべてマラソンのための練習という気持ちで参加していて、その頃はマラソン以上の長距離のウルトラマラソンはまったく興味が無かった。

年末から年始にかけての時期の開催で、ひょんなことからほんの数日前に参加を決めた。参加者は 10 数人程度で、毎日のゴール地点は決まっていて、ホテルが予約されている。

東京スタートと京都スタートを交互に何回か開催されたが、今はもう無い。私が参加したのは京都スタートの時で、確か午前0時に三条大橋を出発したと思う。この日は三条大橋から桑名までの約 120km だった。

旧東海道なので今は交通量はそれほど多くはないけれど、それでも部分的には今の国道1号線を辿る部分もあったりして、地図は提供されてはいたものの、ハンディ gps は無い時代だったので、ルートファインディングも苦労させられた記憶がある。

20 時間ほどかかってようやく桑名には到着したものの、翌朝はベッドから起き上がれないほど疲労困憊して、わずか1日でのリタイアとなった。

鈴鹿峠はこの時に通過した。登りが苦しかったことと、石畳の道はかすかな記憶が残っている。

そんなことを思い出しながら雨の中を登って行った。

ほどなく鈴鹿峠に到着。

鏡岩に立ち寄ったが、展望はまったく無し。

雨が強くなってきたので雨具のパンツだけをはいた。

結構な登りが続いて、稜線に上がると鈴鹿らしい風化した道が出てきた。

滑りやすい道を慎重に上り下りして、昼前には高畑山(772.9m)に到着した。

そろそろ空腹を訴える人が出てきたけれど、ここは風当たりがきついので平坦地を求めてさらに先に進む。

40 分ほどで溝干山(770m)。

少し下って坂下峠まで行けばもっとゆっくりできるだろうということで、軽食で小腹を満たしてさらに先に進む。

坂下峠までの下りは以前の豪雨で道がかなり崩れていて、滑りやすくて緊張を強いられた。

坂下峠まではたぶん 15 分くらいだったと思う。もうちょっと行くと林道に出るということで、さらに先へ。

峠からはほんのわずかで舗装道路に出て、そこでようやく昼食となった。

随行の仕事を始めて約3年。これまで数十回もやってきたので、雨に遭ったことは何度もあったけれど、幸い昼食を取る時に雨が降っていたことは無かった。雨が降っていた時はたまたま避難小屋があったりして、雨中の食事は今回が初めてだった。

こういう時のためにと忍ばせてきた軽量折りたたみ椅子が初めて威力を発揮した。みなさん、立ったままで落ち着かない様子だったけれど、私は椅子に腰掛けて、いつも通りカップラーメンもしっかり食べることができた。

ただ、自分だけ座っているのがちょっと気が引けて、いつもの食後のコーヒーは止めておいた。

その後、車道を1時間少々歩いて大原貯水池に到着。

ちょうどダムの所までバスが来てくれていたので、そこがゴールとなった。

行動中が終始雨だったのはこの仕事では初めてのことだった。ただ、風があまり無かったので、雨具の上は着ずにすんだ。その分、結構濡れてしまったけれど、雨具を着て中から濡れるか着ずに外から濡れるかの違いだけだ。

今頃でこのあたりの山ならよほど荒れない限りは多少濡れてもそれほど危険では無い。

たまにはこんなこともあるだろう。

フカンド山、天狗岳、三国岳

昨日は陸上クラブ年間最大のイベントの「Mid Summer Games」だったけれど、もはやトラックで心拍数を上げて走る気にはならないので、山へ行くことにした。

当初は4月に小野村割岳で終わってしまったコースを再度チャレンジしようかと思ったけれど、この暑い時期にあのコースは長すぎる。

地図を眺めていたら「フカンド山」が目に入った。ここも昔から山名が気になっていた山で、登山地図には登山路は書かれていない。

しかしヤマレコで調べてみると踏み跡程度の道が久多峠から稜線伝いに北に延びているようで、これを辿れば前回歩けなかった天狗岳や三国岳(さんごくだけ)を周回できる。

距離的にも 20km 少々くらいなので、この時期でもさほどきつくはないだろうと思って、前日にコースを決定した。

久多へ行くには梅の木経由の方が車は走りやすそうだ。家からなら湖西道路経由で行けば信号が少なくて早いのではないかと思ってその道で行ったところ、期待通り久多の集落まで1時間 40 分くらいで行くことができた。

上の町へ行く道と久多峠へ行く道の分かれになっている所に公衆トイレがあったので、そこの駐車スペースに車を停めて、8時 48 分にスタートした。

ここには志古淵神社がある。

集落の中の緩い登りを久多峠に向けてゆっくり走る。日射しがきついので帽子をかぶった。

集落が途切れると次第に傾斜が急になってきて、ヘアピンカーブの急な登りは歩いた。

9時 26 分に久多峠に到着。木陰に入るとそれほど暑くないので帽子を脱いだ。

フカンド山への道は道標などはまったく無く、踏み跡も不明瞭で、急なすべりやすい斜面を強引に上がった。

このあたりまで来るとわりと涼しい。

なかなかの急な登りだったが、9時 54 分にフカンド山(853.5m)に到着した。三角点がある。

ここからはアップダウンは少なく、静かで気持ちのいい自然林が続く。

立派な木が次々と現れる。

P897 を 10 時 14 分に通過。

踏み跡が不明瞭でルートを外したが、gps のおかげですぐに修正できた。

こういうルートを地図とコンパスだけで歩くのは大変だ。樹林帯で展望がきかないので、現在地を判断するのが非常に難しい。

ヤブ山歩きの好きな人たちは gps に否定的な意見を持たれていることが少なくないが、私は地図とコンパスで正しく歩くことに満足感を得るタイプではないので、安全のためには gps は必須と思っている。

このあたりのコース上の木にはしばしば「水」と書かれているのを見かける。小野村割岳の稜線でも何度か見かけたが、とても水があるようには見えない。ここを下ると沢があるということなのだろうか。

P927 で小野村割岳からの道に合流した。10 時 47 分。と言っても道はきわめて不明瞭。もう少し明瞭になるかと期待したけれど、それほどではなかった。

そのまま稜線伝いに進む。

このあたりは杉の幼木がたくさんあって、葉がチクチクと痛い。

天狗岳へは三叉路になっているはずなのだが、分岐に気が付かないうちに天狗岳への道に入っていた。

天狗岳(928m)へは 11 時 37 分に到着した。

この日のルートでは数少ない展望の得られる場所。比良山系と思うけれど、どの山かわからない。

ここで腰を下ろしておにぎり休憩にした。

さて、三国岳へは三叉路を東に向かわなければならないのだが、かなり注意して見ていたが、それでもいつの間にか登ってきた道に戻ってしまっていた。

gps を頼りに適当に東に向かってみたが、踏み跡のようなものは見あたらない。

ちょっとした谷に踏み跡のようなものが見えたので少し下ってみたけれど、やはりすぐに消滅した。

gps を方向を確認して尾根に這い上がったところ、ようやくそれらしい踏み跡に合流できた。

ここから先も踏み跡は不明瞭で、尾根が広くなっているような場所はどこが踏み跡なのかさっぱりわからない。

それでも不安無く歩けるのは gps のおかげだ。

たまに標識が現れるとやはり安心する。

所々にテープマークもあるけれど、いつの間にか無くなったりする。

1時前に三国岳への三叉路に到着した。

三国岳(959m)へはここから5分ほどで到着した。

三叉路からの下山路ははっきりしていた。かなり急な下りだったので、気温が上がるのがはっきりと感じられた。

30 分ほど下ったところで「三の岩屋」という標識。時間はあるので立ち寄ってみる。

右側が沢に切れ落ちた斜面をトラバースしていたら、突然左足のスネの外側に鋭い痛みを覚えた。

何かと思って見てみたけれど何も見えない。カーフサポーターをしているのだが、その外側からやられた。

一歩踏み出すごとに毒が回っていく感じで、これはやばいと思ったけれど、ここでは腰は下ろせない。

少し進んで腰を下ろせるスペースのできた場所でザックを下ろして、すぐにポイズンリムーバーで処置した。

幸い、痛みはそれ以上ひどくならずに済んだが、一体何にやられたのだろう。

これまでの経験ではスズメバチに刺された時と同じような感じだったが、ハチが飛んでいるような羽音は聞こえなかったし、以前に刺された時は刺された後もしばらくハチがそこに止まっていて、あわてて払いのけた。

ヒザの周辺は素肌が出ていたので、そこでなくて良かった。

岩屋ってこれのこと?

元に戻ってさらに下って行く。刺された箇所は痛みはあるけれど歩きに差し障るほどではない。

二の岩屋があるはずだが気が付かず、一の岩屋に下りてきた。これは立派な岩小屋だ。錫杖や幕岩の岩小屋並み。

さらに下って沢を渡ると林道に出て、そこには京都府立大学の演習小屋があった。1時 55 分。

ここからはコケの生えたソフトな林道の下りで、これは走るしかない。

ここから数分で車道に出た。

ここから車道を約 5km、30 分少々走って車に戻った。

5時間 45 分、約 22.5km の行程だった。

梅雨明けの好天の日曜日にもかかわらず、登山道では誰にも会わない静かな一日だった。

久多は昔から京都でも熊が時々出没する地域だが、この日はそういう雰囲気はまったく感じず、何故か安心して歩くことができた。何の根拠も無いのだけれど・・・。

帰りも行きと同じ経路で帰ったが、湖西道路が渋滞していて、行きよりも1時間近く余計にかかった。京都市内がどうだったかはわからないので京都経由の方が良かったのかどうかはわからないが。

しかし帰りに途中から見た宮メズラ北面の採石で削られた山肌は悲惨だった。あの人の少ないエリアのほんのすぐそばがこんな状態になっているとは・・・・。

比叡アルプス

三連休明けの火曜日は登山教室で比叡アルプスへ。

前日に梅雨明け宣言があり、この日も暑かった。

比叡アルプスは今年の2月に比叡山北方稜線を南下した時に下りに使った道。その時が初めてだったので、道を間違えて変な谷に入り込んでしまった。

この日は登山教室なので、北白川ラジウム温泉のある地蔵谷のバス停からスタートする。

このあたりの沢筋の砂はいわゆる「白川砂」と呼ばれる砂で、今は採取が禁じられているらしい。

2月は下りだったのでそれほど傾斜がきついとは思わなかったけれど、登ってみるとなかなか登り応えのある道だ。

ただ、ほとんど樹林帯なので、日射しが遮られているのが助かる。そのかわりに展望は得られないが。

しばらく登ると修学院の方へ下る道との分かれに到着した。2月に来た時にマウンテンバイクのグループがいた場所。

少し登ると電波塔に出た。

四明岳の展望台と、右は大比叡。

ほどなく一本杉。

ここの展望エリアでしばしの休憩。

京都方面。

こちらは琵琶湖。

ここはドライブウェイの展望エリアで、びわ湖花火大会の日に来ると車1台で 5,000 円取られるとのこと。

このあとしばらく東海自然歩道を辿って、急な階段を一気に下る。

東海自然歩道から分かれてそのまま四ツ谷川沿いにしばらく下ると、コグリの滝。

ピンボケのイワタバコ。

野添古墳の公園でまたまた休憩。

このあと、京阪石山線の穴太(あのお)駅で解散になって、私は JR の唐崎まで歩いて帰ってきた。

2時過ぎに解散したのでもう1ラウンド行ける時間はたっぷりあったけれど、とにかく暑いのと、前日のマラニックの疲れもかなり残っていたので、そのまますんなりと帰ってきた。

上方温泉一休マラニック

3連休最終日は陸上クラブの有志で井手町エリアのマラニックに行ってきた。

JR 三山木駅を9時スタートということで、私は家から走って行くことにした。

生駒への定番コースの穂谷川沿いを行くが、この日は藤阪駅を経由して行く。

それにしても朝から暑い。

若干の余裕を持って家を出たつもりだったけれど、9時着の電車とほぼ同時に駅に到着。家から約 15.5km。

しばらくは車道で、玉水橋で木津川を渡る。

その後もずっとほとんど車の通らない車道をジョグで登って、万灯呂山の展望台へ。

木津川マラソンのスタートゴール地点の運動場が見える。

ここはこの日のコースで唯一、展望のきく場所だった。

その後、未舗装の、まるでおんたけウルトラトレイルのような道をしばらく走って、舗装道路を少し行ってから大正池に到着した。

ここまでで三山木から約 14.5km、2時間15分くらい。

自動販売機で水分を補給して、持参したどら焼きを食べて、後半戦に向かう。ここからはようやくトレイルになる。

本日の最高標高地点の艮山(うしとらやま、443.7m)を 12 時9分に通過。

このあたりから道はかなり不明瞭になってきて、所々にテープはあるものの、整備された道ではない。

今日のコースは立案した人がすでに何回か下見で走っているので、迷うことは無いと思うが、次第にみんな不安の表情になってきた。

城陽市最高地(433m)を 12 時 35 分に通過。

シダが一面を覆っている所や、ヘビがとぐろを巻いている所を通って、午後1時半前にようやく上方温泉一休にゴールした。

後半の数キロに2時間かかった。

三山木駅から約 21km、家からは約 36.5km のマラニックだった。

上方温泉一休はなかなかいい温泉で、1,200円(税別)といささか高めの値段だけれど、それなりの値打ちはあると感じた。

京田辺(もしくは宇治田原)までのバスのタダ券がもらえるので、バスを利用すればそれほど高くはないかも知れない。

我々はもちろんこのタダ券で京田辺に出て、王将で打ち上げとなった。

西お多福山

一昨日の日曜日は登山教室で六甲の西お多福山へ行ってきた。

全山縦走路のほんのわずか南に位置する山だけれど、これまで眺めたことはあっても登ったことは無く、登ろうと思ったことすら無かった。

降水確率が高くて雨を覚悟していたけれど、家を出かける時は降っていなかった。

が、電車で移動しているうちに雨が降り出して、集合地の JR 住吉駅に向かう頃は本降りになっていた。気温も湿度も高くて、こういう日は雨具を着ると汗で中からびっしょりになる。憂鬱だ。

ところがいつの間にか雨が止んでいて、バスに乗る時はすっかりあがっていた。

渦森橋でバスを降りて、しばらく車道を歩く。

広大な住吉霊園の中をひたすら登る。

ニシキムラキウツギ。

ヤマゴボウ。

神戸の街が水墨画のようにモノトーンで見える。

歩き出して 50 分ほどかかって本来の石切道に合流した。

少し車道を上がってようやく山道へ。

ヤマブキショウマ。

アカショウマ。

ガーデンテラスに近づくとヤマアジサイ。

昼過ぎにガーデンテラスに到着して、展望エリアで昼食。普段なら混雑するエリアだけれど、不安定な天気のせいか空いていた。

昼食後は西お多福山へ向かう。電波塔が見える。

自分で行く時はこのあたりはドライブウェイを行くけれど、この日は全山縦走路を忠実にトレースする。

キツリフネソウ。

西お多福山の山頂へはまともな道が無い。電波塔への車道のわきのヤブを強引に登って、目的の山頂(878m)に無事到着した。

電波塔はもう少し先。

下山は住吉川方向へ。

渡渉地点はもし雨で水かさが高かったら苦労しただろう。

予定より時間がかかっているけれど、予定通り打越峠経由で行くことにする。

4時過ぎに岡本の住宅街に下りてくることができた。

さすがに今日は雨だろうと思っていたけれど、またもや幸運にも雨に遭わずに済んだ。

それにしても蒸し暑い一日だった。

東海自然歩道を月ヶ瀬から野殿、童仙房、鷲峰山、宇治へ

昨日は暑かったが、東海自然歩道を月ヶ瀬から野殿、童仙房、鷲峰山、宇治へと辿ってきた。

一番の目的は童仙房の三ヶ岳(みつがだけ)。

最近たまたま図書館で借りた「山城三十山」の本に記載されていて、童仙房は何度も通っているのにすぐそばにあるこの山にはこれまで登っていなかったので、すっきりさせておきたいと思った。

それならついでにと考えたのが三国塚(みくにづか)。京都府、滋賀県、三重県の県境に位置している。

野殿の少し東にあって、4月に野殿へ行った時にすぐそばの展望台へは寄ったものの、ここには立ち寄っていなかった。

UTMF を考えるとトレイルもさることながら、ロードをしっかり走る練習も大切なので、長めのロードを組み合わせようと思って、 JR 月ヶ瀬口から少し R163 を行って、北に向かって地形図に記載されている山道で三国塚のそばの三国越林道に出て、そこからは車道で野殿、童仙房。ここで三ヶ岳に立ち寄って、あとは東海自然歩道をそのまま原山に下って、そこから鷲峰山、郷之口、宇治というコースを設定した。gps のルートで 40km 弱というところ。

家を出てから2時間半かかって、ようやく月ヶ瀬口駅へ到着。

駅の改札が線路の南側だったのでどうやって北へ行くのかわからず、たまたま玄関の掃除に出てこられた近所の方に尋ねて歩行者専用の細い道を下って行った。

それにしても朝から暑い。天気予報を見ると京都南部は酷暑予報になっていたので、ネッククーラーを濡らして持ってきた。

R163 は交通量が多いが、数分で細い道に入って、目指す稜線を眺めながら北へ向かった。

たまたま道におられた地元の方に挨拶をして、ルートに従って畑のあぜ道に入る。

畑が終わってようやく山道に入ると思ったところ、ほんのわずかで行き止まり。

踏み跡すら見あたらず、このヤブではとても突入する気にならない。

少しうろうろしてみたけれど諦めて元に戻る。

戻ったらさっき出会った地元の方がまだおられて、「どこに行くのか?」と訪ねられたので、「野殿へ」と答えた。

「それならもっと東の林道しかない」というお返事だったので、「山道で行きたい」と言ったところ、「昔はあったけれどもう今はそんな道はないよ」とのこと。

このルートを紹介しているサイトもあって確認してきたのだが、いつ頃の情報なのかまでは確認していなかった。

それにしても国土地理院の地形図に記載されている登山路はあてにならない。アルプスのような登山者の多いルートならいざ知らず、里山のような人気の少ない山域の情報はまったくあてにならないということを再確認させられた。

東側の三国越林道までは結構距離があることがわかっていたので、西側に向かって東海自然歩道のルートを行くことにした。三国塚はあきらめる。

R163 に向けて戻る途中、西向きのしっかりした林道があった。地図を見るとこのままうまく R163 に出られそうだ。V 字に行かなければならない部分をほぼ直線でショートカットできそう。何よりも交通量の多い R163 を避けられるのが助かる。

うまく行って、R163 に合流して少し行って、押原の東海自然歩道への曲がり角に出た。

野殿まで 6.1km とのこと。登りなので1時間くらいだろうか。

何とかジョグで登れるくらいの勾配だが、おかげでもう汗びっしょりだ。

しかし標高が 500m くらいになると、空気が少し爽やかになって涼しく感じられるようになってきた。

野殿には R163 から 50 分弱くらいで到着した。

先日おじゃました別邸に寄ってみたところ、車が置いてある。もしやと思って声をかけてみたところ、ご主人はおられたけれど奥さんは今日はおられないとのこと。簡単に挨拶をして童仙房へ向かった。

童仙房のメインストリート(?)を越えて、三ヶ岳を目指す。

いよいよ今回のメインの三ヶ岳だが、実はあまりはっきりした登山道が無い。登る人が非常に少ないのだ。

ヤマレコでいくつかの記録を見てムダの無さそうなルートを gps に入れてきたのだが、自分で入れたルートの詳細を失念していて、まだ三ヶ岳の登りに入る前に勘違いして脇道に入り込んでしまった。

どうにも様子が変で、よく見ると茶畑のわずか上あたりをうろうろしている。

これは一旦車道に下りた方がいいと判断して、適当に茶畑のあぜ道を下った。

少し行ってからまた適当に茶畑のそばを登ってみた。そうしたら朽ちた「三ヶ岳」という道標が現れた。

こういう道標は車道から入る所に配置しておいてほしい。

このあとも踏み跡は不明瞭だったが、ヤブはそれほどではなかった。

11 時半頃、ようやく三ヶ岳(617.8m)の山頂に到着した。

三角点の標石に腰掛けておにぎり休憩。

10 分ほどで腰を上げたが、下山路がまたよくわからない。

少し下ったが gps で方向がおかしいことがわかって、正しいと思われる方向に修正したところ、古いテープが見つかった。

しかしこれもそのうちに見失って、そうこうするうちに下に道が見えたので、強引に斜面を下りた。

峠を少し童仙房側に下った所だった。本来の道は峠に下りるのだろうかと思って眺めてみたが、峠にはそれらしい踏み跡も標識も見あたらなかった。

峠から少し下るとこれから向かう鷲峰山が望める。

この道からの和束の眺めは私のお気に入り。ただ、4月のみずみずしかった緑の風景に比べると「使用後」という感じ。

しかし下るにしたがってまた蒸し暑くなってきた。日射しがそれほど強くないのがせめてもの救い。原山で自動販売機に出会えるだろうか。

府道にガソリンスタンドが見えたので、あそこに行けば自動販売機があるかもと思ったが、遠回りはしたくなかったので鷲峰山への参道に入る。

ここからは登りが急になって、歩きで行く。

家が密集している所にさしかかったら、雑貨店のような店の前の自動販売機が目に入った。

迷うことなくコーラを買って、その前に腰を下ろして一息入れる。

民家が無くなって茶畑のエリアに入ると、傾斜が一段と強くなる。

写真ではそれほどの傾斜には見えないけれど、これがなかなかのものなのだ。

この道はこれまで何度か通っているけれど、いつも下る方向ばかりで、「ここを登るのはきついだろうなぁ」と感じながら走っていたのを思い出す。

山道に入ると少し傾斜がゆるくなって、沢に出会うとあとひと登りだ。

沢沿いの道は結構荒れていた。

参道に入ってから1時間少々でようやく金胎寺に到着した。

この中に入るとお金がいるので、山頂に向かう。

一段上の建物がいくつか残っているところでベンチに腰を下ろしてようかんを食べた。

多宝塔の横からさらに上に向かって、山頂(682m)には2時2分に到着した。

実はここまで登ってきたのは初めて。

あとはほとんどが舗装路の下りなので、距離はまだあるけれど4時くらいには宇治にゴールできるかなと思った。

車道に出ると郷之口まで 8.5km という標識。思ったより距離がある。下りだけれど1時間くらいはかかるだろう。

コンクリート舗装の下りは足にこたえるけれど、今日のシューズはまたまた新調した HOKA の Stinson ATR。疲れてからの下りでは HOKA には助けられる。若い頃は薄くて軽いシューズの方が走りやすかったけれど、もはやそういう筋力は無い。

1時間下ってもようやく郷之口にさしかかったくらいで、ちょうど自動販売機の横にベンチが置いてある所があったので、そこでコーラの 500ml を買って、パックサンドを食べた。

くつわ池への登りはうんざりした。

車道は交通量が多く、歩道は無い。

ようやく車道から分かれてトレイルに入ったと思ったら、もはや道は荒れ放題。おそらくまったく手入れされていない。

こんな市街地の近くなのにシカが飛び出してきたのにはびっくりした。

もはや東海自然歩道も過去の遺産になりつつあるのだろうか。

白山神社の山門をくぐって、

4時 24 分にようやく宇治川に出た。

宇治の観光客の中を場違いなスタイルで走って、

京阪宇治駅にゴールしたのは4時 37 分だった。

東海自然歩道は 25 年ほど前に箕面から室生寺まで尺取り虫方式で走ったことがある。当初はもっと先まで行くつもりだったけれど、これより先はもう日帰りではムリで、そうかと言って宿に泊まってまで続けるほどの意欲は無かったので、そこで終わってしまった。

その時の簡単なメモを見ると、このコースは石山をスタートして童仙房を下って大河原までの約 58km を7時間ほどで走っていた。

今回は約 45km を8時間ほど。

マラソン全盛期の頃で、六甲全山を5時間少々で走っていたので、今とは比べものにならないし、そもそも比べる必要も無いこと。

楽しければそれでいいのだ。

同窓会

私は「同窓会」というのはあまり好きではなくて、学校の同窓会はこれまでほとんど参加したことが無い。

しかし同窓会好きという人もそこそこはいるようで、10 年近く前に中学校の同窓会に初めて参加した時は、いつも参加しているのであろうと思われる人たちがグループになっていて、その輪に入れなくて孤立していた。

昨日はかつて勤めていた会社のあるプロジェクトに関わったメンバーの同窓会で、京都へ行ってきた。

もちろん今は影も形も無くなってしまった古い製品の開発にたずさわったメンバーで、ちょうどバブリーな時代で予算もふんだんにあり、会社全体も毎年売り上げがどんどん伸びていた頃のプロジェクトなので、私自身も楽しかった思い出しか無い。

この同窓会はもう 10 年くらい毎年やっていて、最初の頃は毎回参加していたけれど、ここ2〜3年はちょっと疎遠になっていた。たぶんたまたま日程の都合が悪かったのだと思う。

今回はかつてお世話になった方が来られるということで、それならと久しぶりに参加することにした。

総勢 12 名くらいで、中には数年ぶりに顔を合わせたような人もいたけれど、こういう繋がりは単に同じクラスだったというのとは違う感覚があって、何の違和感も無く昔の宴会のような雰囲気になった。

私と同年代や年上の人たちは次第に来なくなってきて、大半のメンバーは私より 10 歳くらい年下でまだほとんどみんなが在職中なので、彼らの職場の話題にはついていけない。

たまたま席がお世話になった方の隣だったので、ほとんど終始その方とのプライベートな話題の会話で終わってしまったけれど、なかなか楽しい時間を過ごすことができた。

すでに会社に勤めていた期間よりも辞めてからの方が長くなってしまったけれど、それでもこういう時間が過ごせるのはいいことなのだろうと思った。

昔は宴会というものがきらいで、特に忘年会などは苦痛でしかなかった。芸をさせられるようなことは無かったけれど。

今はもう義理の宴会というものは一切無いし、たまに文化センターの歓送迎会に誘われるくらいで、自分の参加したい時だけ参加できるので、たまにはそういう場も悪くないなと感じている。

摩耶山

昨日は随行で六甲の摩耶山へ行ってきた。本当に暑い日だった。

初心者向きの講座なので、布引ハーブ園までロープウェイで上がる。

途中では布引の滝が上から眺められる。

標高 400m あたりまで 10 分ほどで上がる。しかしここも暑い。

バラもお疲れ模様。

登山道に入って少し行くと、オカトラノオ。

全山縦走路に合流して、まずは稲妻坂。

天狗道を上がってようやく電波塔のそばにたどり着いた。このあたりはアジサイがたくさん咲いている。

私自身はこれまでいつも素通りしてきた摩耶山山頂へ向かう。

まずは天狗岩。

そして 12 時前に摩耶山の三角点(698.6m)に到着した。

そして掬星台で昼食。

ここまで来てもまったく涼しくない。

下山はまずは摩耶山史跡公園へ。

天上寺は以前はここにあったそうだ。昭和 51 年に火災で焼失して、現在の場所に再建されたとのこと。

延々と石段を下る。

そして仁王門。

仁王門の脇に立っていた仁王像は現在の天上寺に移されているらしい。

かつての参道だった青谷道を下る。

なかなかいい雰囲気の道だけれど、石段が続くのはちょっとうんざりする。

不動滝御禊場。

さらに下ると観光茶園。

明治の頃は今の神戸市内中心部に茶畑が広がっていて、茶葉が輸出されていたらしい。

もうすぐ市街地。

午後3時前に阪急の王子公園駅に到着して、ここで解散となった。

アフターを楽しめそうな適当なコースが見あたらなかったので、私は JR の須磨駅から帰った。

本当に暑い日でした。

百瀬川川原谷

昨日の登山教室は野坂山地の百瀬川川原谷だった。

土曜日の講座はこれから3ヶ月、沢登りへ行く。

私自身は沢登りはあまり経験が無いので、随行に多少の不安はあるのだが、仕事なので行かざるを得ない。

昨夏の講座の前に買った沢シューズが実はスパイクシューズだったので、このままではまずいと思ってフェルトの沢シューズを新調した。

近江今津駅からタクシーに分乗して家族旅行村ピラデスト今津へ向かった。

間も無く沢に入るので、最初から沢シューズで歩き出す。

最初は登山道を少し歩く。

10 分ほどで登山道から分かれて小さな沢に入って川原谷に向かう。

沢登りならぬ沢下り。

以外と時間がかかって(30分足らず)ようやく川原谷に合流した。

本流にはいきなり堰堤が見える。

この後はしばらく堰堤の高巻きを何度も強いられることになった。

たまにはこんな気持ちのいい場所もあったけれど。

これは何の木?

高巻きに時間がかかってなかなか先へ進めない。予定のコースを短縮して、ゆるい谷筋を登山道に上がることにした。

しかし昼食後もまだまだ危険な高巻きが続く。

2回ほどロープを張って慎重に通過して、ようやく目指す支沢への分岐に到着した。

本流はまるで人工川のよう。

さすがに堰堤は無くなって、ようやく沢登りらしい沢になってきた。

しかしこういう楽しい部分はほんのわずかで、源流になるにしたがって傾斜が急になってきて、危険は無いけれど登るのがしんどくなってきた。

疲れたという声がそこここから聞こえる。私も随分疲れてきた。

尾根に上がる手前で、横の斜面に踏み跡らしきものが見えるので、ちょっと偵察してきてほしいと頼まれた。

確かにうっすらと踏み跡のように見えたけれど、少し上がると踏み跡ではないと思った。そう伝えたところ、みんなはそのまま沢を詰めて、私はこのまま先へ進むことになった。

ここからの登りは苦しかった。ほんの 10 分程度だったとおもうけれど、なかなかの急斜面で、濃いヤブの部分もあり、途中で何度か手をヒザについて呼吸を整えなければならないくらいだった。

山でこんな状態になるのは本当に久しぶりだ。

登山道に出た時はほっとした。

あとは登山道を1時間ほど下るだけなので、沢シューズを脱いで普通の靴に履き替えた。

濡れたシューズを脱ぐのが大変で、中腰で何とか脱ごうしたところ、バランスを崩して後ろに転倒してしまった。

途中の展望エリアからは手前に琵琶湖、正面に伊吹山、右には霊仙山を望むことができた。

しばらく下って行きに分かれた所まで戻ってきて、4時半にちょうど迎えに来てくれたタクシーと同じタイミングで登山口に戻ることができた。

思いのほか疲れが大きく、今日は予定の無い日曜日だけれど走りに出る気分にならない。先日の白山 13 時間よりも疲れたのではないかと感じるほどだった。