イザナギとイザナミの国生み神話において、いちばん最初に造られたのが淡路島ということになっている。

ということで、その神話のゆかりの地を訪ねてみようと思った。

7/23(水)は淡路島本島をぐるっと回って、翌日に沼島(ぬしま)に訪れることにした。

時間は余裕があるのだが道の渋滞を懸念して、朝の5時半に家を出た。

道はスイスイで、2時間少々で明石海峡大橋を渡った先の淡路のサービスエリアに到着した。

ここで高速を降りてすぐそばの岩屋漁港の駐車場に入った。

駐車場のすぐそばに柿本人麻呂の歌碑がある。

すぐそばの岩山が大和島。

大和島という名称は後世につけられたもので、歌碑の解説にあるように、人麻呂が「大和島」と歌ったのは遠くに見える故郷の生駒や葛城山などの山々のこと。

駐車場からは指呼の距離に絵島(えしま)が見える。

絵島は今回の旅の重要訪問地の一つ。

島のそばには西行の歌碑がある。

「千鳥なく 絵島の浦に すむ月を 波にうつして 見るこよいかな」

絵島を近くから見ると、

橋の向こうにフェンスがあって、そこから先は立ち入り禁止。

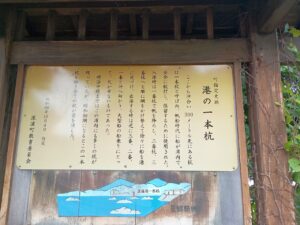

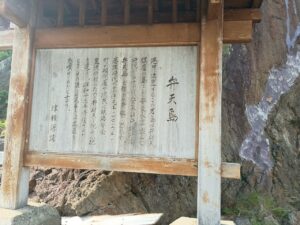

フェンスのそばに説明板がある。

「太古、イザナギ・イザナミの二神が、国づくりの最初に生まれた国が「オノコロ島」であり、淡路島を指すとされていますが、この絵島であるという説もあります。

島の頂上にある石塔は、平清盛の兵庫築造の祭に、人柱となった侍童、松王丸の菩提を弔うために建てられたものと伝えられています。

この島は、砂岩でできており、もとは陸つづきでしたが波の作用によって島となりました。

この自然が生み出した絵島は、周囲の山水との調和も見事で、特に夜景は「海に浮かぶ光の舞台」として、神秘的な姿で人々を魅了します。

島の美しさは万葉の昔から歌い詠まれ、多くの人々に愛されています。」

前の車道を少し進むと左側に恵比寿神社。

本殿。

そしてこの奥に岩樟神社。

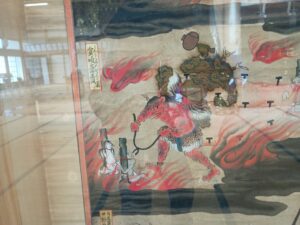

ヒルコ(水蛭子、蛭子神、蛭子命)は不具の子に生まれたため、葦船に入れられオノゴロ島から流されてしまう。

洞窟の反対側は何と物置!!

駐車場に戻って次に向かう。駐車場は1時間以内は無料だった。

今日の目的地は他にもいくつかあるけれど、すんなり向かうと時間を持て余してしまうので、とりあえず海岸線を反時計回りに下道で走ることにした。

まずは明石海峡大橋の真下にある「道の駅あわじ」で時間潰し。

まだ時間が早いので店は開いていない。

橋を見上げる。

対岸には須磨浦公園。

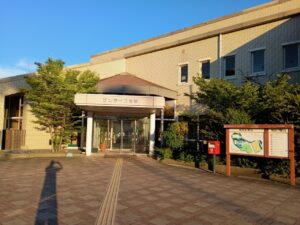

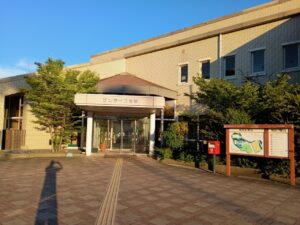

地図を見ていたら北淡歴史民俗資料館というのが見つかったので行ってみることにした。

50年から100年前くらいの時代の生活用具などが展示されている。先日の青森の「深浦町歴史民俗館・美術館」と同じような内容。一日に何人くらいの人が訪れるのだろうか。

そして今日の目的地の一つの伊弉諾神宮へ向かった。平日の午前中だが、ここはそれなりの人が訪れていた。

『わが国最古の歴史書「古事記」や国史「日本書紀」は天地開闢の説話から始まる。「天地はじめて發けしとき」に、高天地に造化三神が現はれ、続く神世七代で現れた伊弉諾尊(男神)と伊弉冉尊(女神)に、「この漂へる国を修理固成よ」と命ぜられた。

二柱神は天浮柱に立ち、天沼矛で大海原をかき回し、矛の先から滴り落ちた雫が「淤能碁呂島」となる。

この島に降り立った二神は、夫婦の契りを結び、国生みの儀式を行ひ、最初に誕生したのが淡路島(淡道之穂之狭別島)で、続いて四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州と生まれ、「大八洲」といふ古代日本の国土が出来上がった。』(伊弉諾神宮ホームページより)

さざれ石。

橋を渡って正門へ。

正門。

拝殿は工事中でした。

本殿を横からのぞくと、

本殿の横には夫婦大楠。

そしてここにも蛭子神の岩楠神社。「楠」の字が先ほどの神社は「樟」だった。

お次は景勝地の慶野(けいの)松原へ。駐車場が700円という文字が目に入って、あわててUターンした。それほど長居するつもりはないので、少し離れた場所の広いスペースに停めた。

浜辺沿いに高そうなホテルがいくつか並んでいた。

ここへ来た目的は柿本人麻呂の歌碑。

「飼飯の海の庭好くあらし刈薦の乱れ出づ見ゆ海人の釣船」

”飼飯(武庫)の海の海上は穏やからしい。漁をする漁師の釣船が波の上遠く見える”

このあたりは日本有数の瓦の生産地らしい。

そろそろ昼時なので「うずの丘 大鳴門橋記念館」に向かった。夏休みのせいか平日なのに駐車場に入るのに少し待たされた。

うず潮は見えない。

食事処は混雑していて、おまけに躊躇する価格帯なので、うずしおドームなないろ館に向かった。

咸臨丸。

ここのレストランはあまり混んでいなかったので、たまねぎそうめん(1000円)をいただいた。

そして「淳仁天皇 淡路陵」へ向かったが、google map のナビでとんでもない細道(畑の畦道)に追い込まれてあせった。こんなところで脱輪でもしたりしたらJAFの車が入ってこれないと思う。

google map の細道案内は有名で、私もこれまで何度か怖い目に逢ってきて、そのたびにもう使うのはやめようと思うのだが、目的地検索の能力が他とは桁違いに高いので、結局戻ってしまう。

「淳仁天皇 淡路陵」は淡路島で唯一の天皇陵。淳仁(じゅんにん)天皇は藤原仲麻呂の力で天皇になったが、仲麻呂の乱の失敗で仲麻呂が倒されて後ろ盾を失い、孝謙上皇によって廃位されて淡路島へ流された。

幽閉状態から脱出しようとしたが失敗して、その後に亡くなった。殺されたのだろうと言われている。

しばらく歴代天皇の一人とは認められてこなかったのだが、陵は同時代の他の天皇陵と変わらない立派なものだった。

今日、最後の訪問地は自凝(おのころ)島神社。ここもイザナギとイザナミが祀られている。

昭和57年に建てられた鳥居は巨大だが、神社そのものは小さい。

鶺鴒(せきれい)石。

正殿。

その後、コンビニでコーヒーを飲んでからホテルにチェックインした。