先の日曜日(12/16)は今年最後の随行で北摂の高代寺山から城山を歩いてきた。このあたりは2年近く前にも別の講座で歩いている。

出発は能勢電鉄の妙見口。前回は雪景色だったけれど、今回は寒いとは言え雪は無い。

前回はぐるっと大回りの道を歩いたけれど、今回はより初心者クラスということで距離の短い参道を行く。

参道なのでお地蔵さんなどが随所にある。

車道に出て、妙見山を望む。

ほどなく高代寺に到着した。

これが本堂。

前回はチラッと眺めただけのクマ舎。イノシシの仕掛けにかかった小熊を飼育しているらしいけれど、寒いせいか姿は見えなかった。

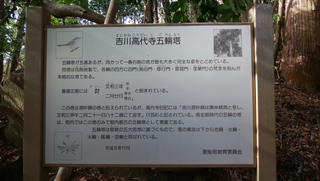

五輪塔に寄り道。

車道をヤブでショートカット。

11時前、高代寺山(488.5m)に到着した。

その後は車道を下る。途中の展望場所から、真ん中奥は六甲。

しらかば公園に下りて、ここで昼食にした。

トイレ休憩にスポーツセンターに立ち寄って、また山道に入る。

わかりにくい道を辿って無事 242.2m の三角点へ。

そして最後に城山(178m)の山頂。

このあたりは城跡で、遺跡を守るための猪鹿よけのシカケがたくさん設置されている。

最後の展望場所から市街地を眺める。向こうの山裾には新名神道路。

市街地に下りて山道は終了。

その後、山下駅で解散した。

これで今年の講座はすべて修了した。突然の腰痛で一時はどうなることかと心配したけれど、何とか無事仕事を終えることができてほっとした。

カテゴリー: 登山

清滝川、六丁峠、試峠

水曜日(12/12)は京都一周トレイルの講座で清滝から六丁峠あたりを歩いてきた。山間部では霧雨が降ったり止んだりですっきりしない天気の一日だった。

清滝集合の時はいつも保津峡駅から歩いていくのだけれど、今日は嵯峨嵐山駅から歩くことにした。実は先週の金曜日に突然腰痛が再発した。そのうちに収まるだろうと思っていたのにどんどんひどくなる一方で、貴重な好天の週末を家でおとなしく過ごすことになってしまった。

念のために月曜日に病院へ行ってみたところ、骨には異常は無いということで、痛み止め薬は断って手ぶらで帰ってきた。どうせ効かないので。

一時はどうなるかと心配したけれど、月曜日からはかなり改善してきて、何とか今回のコースくらいなら歩けるだろうと思って一安心した。

そんなわけで、まずは整備された車道で行くことにした。

嵯峨嵐山駅で下車して、清滝への車道を行く。

山間部に近づいてくると霧雨が強くなってきたので致し方なく傘をさした。

清滝トンネルには入らずに旧道で試峠(こころみとうげ)に向かう。講座でもまた午後にはここを歩く予定。

峠を下って、集合地の清滝バス停に到着した。保津峡からよりも楽なんじゃないかと思っていたけれど、それほどでもなかった。帰りは保津峡に向かうことにしよう。

バス停に集合して、まずは駐車場そばにトイレに立ち寄って、橋を渡って愛宕山表参道入り口の鳥居のそばの愛宕ケーブル跡。ケーブル跡や山頂エリアの建物の跡は、廃墟マニアには人気があるらしい。

橋を渡って一周トレイルコースに入る。

与謝野晶子の歌碑。

「ほととぎす嵯峨へは一里京へ三里水の清滝夜の明けやすき」

右岸の岩場を行く。霧雨で岩が濡れていて滑りやすい。

落合の河原で昼食にする。せっかく陽の当たる場所で腰を下ろしたのに、ほどなく小雨が降ってきた。

昼食後は車道に出てから一周トレイルルートをちょっとはずれて、水尾へのトンネルをくぐって保津峡の展望台へ。正面の岩場は書物岩。川から見ると本が並んでいるように見えるらしい。

松尾芭蕉の歌碑。

「清滝や 波に散りこむ 青松葉」

一周トレイルコースに戻って、車道を上がって六丁峠へ。

坂を下って、鳥居本。昔はここが愛宕山表参道の入り口だった。

ここから試峠を経由して清滝バス停に戻るというのが今日の予定ルート。バスは1時間に1本なので、時間調整のためにそばの店でだんご休憩となった。お茶と抹茶とだんごで840円とか。私はこういうのは食べません。おいしいものに出会ったことが無いので。

個人的には今日2回目の試峠。峠のミラーは下向きに設置されている。

その後、清滝バス停に戻って解散した。そして私はもう一度清滝川沿いの道を行って、保津峡駅に向かった。

一人なので気楽にホイホイと歩いていたら、あの滑りやすかった岩場で足を滑らせて、右手に持っていた傘とともに地面に手をついたところ、いやな感触が・・・。

案の定、骨が曲がっていました。

約1年前に骨を折ってしまって、幸いわりと安く修理できたのだけれど、あまりにも簡単に壊れてしまうので、また修理しようという気持ちにはなれなかった。

モンベルに限らず最近の登山用品は軽量化されている代償か、耐久性はずいぶん落ちているように思う。耐久性だけではなく、労働単価の安い国で大量生産しているものが多いせいか、細かい造りが雑になっていると感じる。

昔の Made In France のミレーのザックなどは内側の縫い目にロウのようなものが塗布されていたけれど、そういう丁寧な造りの製品は普及価格帯ではもはや得られないのだろう。

国産でもファイントラックなどは高いけれどそれ相応の品質になっているようには感じる。多分モンベルとは競合しないようにしているのだろうけれど。

高くても質の良いものを長く使うか、割り切って使い捨て感覚で安いものを選ぶか、懐に余裕のある人なら悩む必要は無いのだろうけれど、私などには悩ましい問題だ。ただし登山用品に関しては場合によっては命に関わるので、アマゾンでよく見かけるようなチャイナブランドの超安価商品は手を出さないようにしている(皆無ではないけど)。

と言うことで、品質には定評のあるユーロシルムの傘に買い換えることにした。実は以前、ユーロシルムの折りたたみ傘を持ったことがあるのだけれど、重くて、さらにオートマチックの使い勝手が悪かったので、オークションに出して処分してしまった。

登山用なので手動で軽量モデルがほしいけれど、いつ探しても売り切れている。ユーロシルムは折りたたみではないタイプで非常に頑丈なものが有名だけれど、ホンマ?

折りたたみではここまでの強度は期待できないと思うけれど、ネットを探しまくって真っ赤っかのラスト1本を見つけたので、山用と割り切ってそれを注文した。日曜日(12/16)の講座に間に合えばいいのだけれど・・・。

松尾山、烏ヶ岳

月曜日(12/3)は登山講座で京都嵐山の松尾山、烏ヶ岳を歩いてきた。

夜中からずっと雨で、出かける時も雨。前日の出欠確認では皆出席の予定だったのに7名のドタキャンになった。

いつもなら混雑するであろう観光地の嵐山駅も悪天のせいか電車も空いていた。

駅に着いた時には雨は止んでいた。しかしまた降ってくるだろう。

少し車道を歩いて、一周トレイルのコースに入る。

展望場所から双ヶ岡と背景に比叡山。

まずは松尾山を目指します。

歩き出して約50分で松尾山(275.6m)に到着した。

少し足を延ばした展望場所から岩田山を眺める。このあたりでちょっと小雨。

一周トレイルコースをはずれて烏ヶ岳に向かう。やっぱり台風の被害はあります。

嵐山(382m)というのは元々は山の名前です。ここで昼食にした。雨は止んでいた。

さらに北西に向かって烏ヶ岳(398m)に到着。

このあたりはあまり人が歩かない道なのだけれど、以外と整備されていた。倒木の枝も刈られている。

しばらく西に進んでから西芳寺林道に向かう。

谷筋はやっぱりこんな感じ。

橋を渡って林道に合流した。

あとは淡々と林道を下る。

一周トレイルコースに合流。

このあと鈴虫寺のバス停で解散して、今日はおとなしく上桂駅まで歩いて帰ってきた。

鉄山、弥山、八経ヶ岳

最近、大峰の鉄山(てっせん)のことを知った。実は何年か前に買った奈良県の山のガイドブックに記載されていたのだけれど、国道(R309)からのピストンしかルートが載っていなかったので注目していなかった。

調べてみると鉄山からの尾根を南方向に辿ると弥山(みせん)に出られる。公式ガイドではここは立ち入り禁止で、登山地図にもルートは書かれていないけれど、実はそこそこ歩かれている模様。となるとちょっとおもしろい周回ルートが取れそうだ。

2年ぶりの弥山、八経ヶ岳、そして2年前は眺望が得られなかったので割愛した明星ヶ岳にも足を延ばそうと思った。雪も期待して。

日曜日(11/25)、4時半に家を出発した。途中のコンビニでカップ麺、おにぎり、コーヒーの朝食をとって、7時頃には川合まで来た。ここからの R309 は初めてで、大川口(おおこぐち)は思いのほか遠かった。しかも駐車スペースを通り過ぎてしまって、道が狭くて戻るに戻れない。しかし予定していたコースはこの道を戻ってくるので、さらに進んだ場所にあったちょっとした駐車スペースに車を停めた。

何だかんだで出発したのは7時40分くらいだった。

しばらく車道を戻って、登山口はここ。ガイドブックに載っているくらいなのでいいのだろう。

いきなりの急登。木の根を持って這い上がる。ポールが邪魔。

ルートは不明瞭だけれど、時々思い出したようにテープマークが出てくる。古いロープや古い鎖などもあって、ガンガン高度を上げる。

ザンゲ平から正面にコブを見る。これが鉄山かと思ったのだけれど、実はもう一つ先でした。

9時14分、鉄山(1563m)に到着した。右奥は大普賢岳。

急なアップダウンを繰り返して、ここが鉄山平?

かすかな踏み跡と古いテープを辿る。次第に傾斜が緩やかになってきた。

香精山(こうしょうざん)と修復山はどこかよくわからないままに通過した。

弥山が近づいてくると尾根が広くなってきて、踏み跡が一段とわかりにくくなった。踏み跡をはずすとヤブがうるさいので、木の間を迷路のように行き来しながら進む。ようやく弥山小屋の屋根が見えてきた。

しかしここから以外と苦労した。ヤブに入ると小屋が見えなくなって、進む方向がわからなくなる。ヤブがうるさいので真っ直ぐには進めない。ウロウロしていたらネットが現れた。

ネット沿いに行って、ようやく弥山小屋に到着した。2年ぶり。

そのまま弥山の山頂(1895m)に直行した。10時54分、出発してから3時間14分でした。

このあと目指す八経ヶ岳。そしてすぐ右に明星ヶ岳。

小屋の前のベンチに腰を下ろしておにぎり休憩にした。今日は雪がほとんど無くて天気が良いせいか、登山者が多い。

それから八経ヶ岳に向かった。小屋に荷物を置いて空身でピストンする人が多い。小屋から20分ほどで八経ヶ岳(1914.9m)に到着した。

大台ヶ原の方の山はまったくわからない。

大和葛城山、金剛山はわかります。

今日、最後の目標の明星ヶ岳はすぐそこ。行くしかないだろう。

弥山辻。前回来たときに明星ヶ岳へ行くかどうか迷ったので覚えている。

11時43分、明星ヶ岳(1894m)に到着した。後ろは八経ヶ岳。弥山小屋もチラっと見えている。

あとはただひたすら下るだけ。弥山小屋から行者還トンネル方向への道は初めて。ダイトレのような木の階段が出てきた。そう言えば狼平へ下った時も同じようだった。

この道は奥駆道なので靡(なびき)の跡が随所にある。ここは聖宝の宿跡。

弁天の森。

石休の宿跡。

ここで奥駆道とはお別れ。酒饅頭休憩にした。

30分ほどで R309 の車道に出た。

ここは行者還トンネル西口。車がたくさん停まっていた。

ポールをしまって車道をひたすら走る。途中で正面に見えたのはたぶんバリゴヤの頭と右に稲村ヶ岳。

14時34分、無事駐車スペースに戻ってきた。

鉄山はなかなかワイルドな山だったが、一度行けばもういいかなという感じ。誰にも会わなくて静かなのは良かったけれど、もう少し歩きやすい道をスタスタと行けた方が気持ちがいい。ただ、そういう道は往々にして人が多いので、最近はルート設定に苦労している。

栂尾から保津峡

水曜日(11/14)は京都一周トレイルの講座で栂尾から清滝まで歩いて、解散後に保津峡まで歩いた。

本来のスケジュールでは鷹峯から沢の池を経由して栂尾まで行く予定だったのだが、9月の台風による登山路の被害が大きいため、ここを飛ばして先に進むことになった。

ちょうど高雄あたりは紅葉シーズン真っ盛りで、平日にも関わらず京都駅のバスターミナルは大混雑。臨時便まで出る始末で、おかげで途中の停留所から乗ろうとされた受講生の方が満員で乗ることができずに後の便を待たざるを得ず、全員が揃って栂尾を出発できたのは11時をかなり過ぎていた。

確かにきれいではあります。

神護寺への参道。神護寺には空海が住んだことがある。その当時は高雄山寺(または高雄寺)。

中には入らず、清滝川右岸のトレイルコースを進む。

このところあまり雨が降っていないせいか、水量が少ない。流木は残っています。

その後、左岸に渡って、また右岸に渡る橋のそばで昼食にした。

その後、少し登って、愛宕山方面からの車道に合流する。そして前回と同様、空也滝に寄り道する。

大杉谷の道は進入禁止になっている。

空也滝は前回に比べると水量はかなり少なかった。

元に戻って、愛宕山表参道の入り口へ。

清滝のバス停で解散して、私はまた一周トレイルコースに戻って清滝川右岸を進む。

六丁峠へは向かわず、保津川左岸の車道へ行く。ちょうど清滝川と保津川が合流するところ。

保津川下りの船を2回ほど見かけたけれど、いずれも岸に木が茂っている場所だったので、あまりはっきり見ることはできなかった。

その後、保津峡駅から電車で帰宅した。

たまたま紅葉のタイミングになってシーズン真っ盛りの高雄を味わうことができたけれど、個人的にはこの時期の休日にこのあたりに来るのは避けようと思った。

白山御前峰

ここ何年かは毎年、白山に行っている。

そんなに白山が好きなのかと聞かれると、実はそれほどではない。単に近いから。ただそれだけの理由だ。

白山は四方に登山道があって、周回ルートもいろいろと取れるし、いろんな楽しみ方のできる山だと思う。そんなわけで今年も白山に行くことにした。ちょうど4年前のこの時期に行ったことがある。主たる目的は雪山ムードを味わうこと。しかし残念ながら先月降った雪はほとんど消えてしまっているようだ。

東面のルートは山スキーでは何度か訪れたけれど、無雪期の平瀬道は歩いたことが無いのでぜひここでと思っていたのだけれど、何とほんの数日前に林道が冬期閉鎖になってしまった。となるともはや別当出合からのルートしか選択肢が無い。

別当出合までの道はまだ開いていることを確認して、土曜日(11/10)の夕方5時半頃、すっかり暗くなった駐車場に到着した。停まっている車はほんのわずか。驚いたことに、こんな時間に下山してくる人がいた。

ディナーはすき焼き。最後はうどんを入れて、ちょっと食べ過ぎくらい。持参した酒も飲み干してシュラフにもぐり込んだ。が、少ししてから急にお腹の調子がおかしくなってきた。満天の星空の元でしゃがむ。

原因はすぐにわかった。実は持ってきたすき焼きのタレは冷蔵庫で半年以上眠っていたもの。賞味期限は切れてはいないけれど、これは開封前の場合で、ちょっと不安だったのでにおいをかいだり、ちょっとなめてみたりして確認していた。食べた時は異常は感じなかったけれど、やはりいたんでいたのだろう。幸い、それ以上ひどい症状にはならなかった。

起床は3時。朝はいつもカップ麺とおにぎり、そしてコーヒー。しかしコンロのガスがちゃんと出ない。実は昨夜も調子が悪くてあせったので、セットしたままで寝たのだけれど、何度やり直してもダメ。カセットコンロ用のガスを登山用コンロに接続できるアダプターで、購入時からあまり具合が良くなかった。あきらめておにぎり、そして出発前にテルモスに入れてきたお湯でお茶を飲んで、3時40分に出発した。

駐車場から別当出合の休憩所までは数分くらい土道を上がる。標高 1260m。これは帰りに撮ったもの。

薄い手袋だけでは手が冷たかったので休憩所でテムレスを出していたら、後ろから数人のパーティがやってきた。まさかこんな時間に他のパーティと出会うとは。

看板などもほとんどブルーシートに覆われて冬支度となっているけれど、さすがにこれはそのままありました。

鳥居をくぐる。

写真を撮っているうちに後続パーティが先に観光新道の方に向かってくれたのでほっとした。私は砂防新道を行く予定。しかし、

何と、吊り橋が通行止めになっていた。この吊り橋は積雪期は板がはずされてしまうのだけれど(すでにはずされていた)、これまでは危険覚悟で渡ることはできた。これまで積雪期にこの橋で事故が起こったということは聞いたことが無いのだけれど、これも最近の過剰安全対策ということだろうか。

このくらいのロープなら越えられないことは無いけれど、そんなことをして万が一事故でも起こしたら私のような高齢、単独、弾丸登山という危険三重奏のような者は世間がタダでは許してくれないだろう。あきらめて観光新道に行くことにした。

せっかくあのパーティと離れられると思ったのに彼ら(女性もいた)は案内板の前で立ち止まっていたので、その横を先に行った。するとすぐさま彼らも歩き出して、わずかな距離で後を追われる形になってしまった。最悪のパターン。

深夜の山道を一人で歩くというのは独特の雰囲気があって、何となく不気味なところが何とも魅力的なのだ。

健脚パーティならさっさと道をゆずって先に行ってもらうのだけれど、それほどではなさそうで、中途半端でやりきれない。次第に距離は離れてはきたけれど、それでもヘットランプの明かりがちらちらと目に入る。しかし登山道に入って20分くらいしたら完全に離れてしまった。やれやれ。

今日は雪を想定してトレランシューズではなくて、半年ほど前に新調した登山靴で来ている。それにしてもこの道は歩きにくい。おそらく火山の噴火で飛ばされたのであろう、大きな石がゴロゴロしていて、しかもなかなかの急登。急登は嫌いではないけれど、こういう歩きにくい道はうれしくない。日帰り荷物だから何とかなっているけれど、泊まりで10kg以上あるような荷物なら音を上げるかも。

左手に山スキー用のポール、右手にはピック付きのポールを持っていて、これも重い。

そんなことを考えながら歩いていたら、観光新道に入って1時間足らずで稜線に出た。昨年は白山禅定道を市ノ瀬に下った。

白山は活火山です。

稜線に出てから1時間ちょっとかかってようやく殿ヶ池避難小屋に到着した。

小屋の前でジェルを補給していたら、下にヘッドランプが見えた。あんな近くにいたのかと思ったが、ランプは一つしか見えない。後から来た単独行者だろう。

道にはいたるところに霜柱。気温は結構下がっているのだろう。

黒ボコ岩が見えてきた。

避難小屋から50分で黒ボコ岩に到着。ここで後ろから来た単独行者が先に行かれた。

やはり別山は格好いい。

早朝の弥陀ヶ原は本当に神か仏がいるのではないかという空気が漂っている。

ちょうど朝日が差し込んでいた。

ひと登りして、7時7分に室堂に到着した。

ここのベンチでパウンドケーキを一切れ食べて、いよいよ御前峰への最後の登り。

ここにもあります、高天ヶ原。神様がいらっしゃるのはこちらかな。

7時55分、ようやく御前峰(2702.2m)に到着した。

雲海の向こうに北アルプス。

南には御嶽山。

それにしても雪が無い。

さて、これからどうしようかとちょっと悩んだ。期待していた雪の剣ヶ峰はまったくダメで、このまま下りてしまうのはちょっともったいないという気はするけれど、池めぐりを楽しむようなガラでもない。

今回はお腹をこわしたり、朝に暖かいものを食べられなかったり、予定のコースに取り付けなかったりと、どうも流れがあまり良くない。そんなせいもあってか気力もいまひとつ湧いてこない。こういう時は腹八分目くらいで終えた方が安全だろう。

ということで、来た道をそのまま帰ることにした。室堂でおにぎり休憩にして、あとはノンストップで下りる。

少し上から眺める弥陀ヶ原も美しい。

黒ボコ岩のそばの道標。別当出合の橋が通行止めということはここにも書いておかなければならないのではないか。

またまた別山。

白山禅定道との分岐を過ぎて歩きにくい下りに入ってから、左足の内くるぶしに痛みが出てきた。まだ馴染んでいない靴なので靴擦れになってきたのだろうか。普通に下ればあと1時間もかからないくらいだけれど、とても歩き続けられないくらい痛みが強くなってきた。

腰を下ろしてヒモをほどいて確認してみたら、ちょうどくるぶしの所に小石が挟まっていた。靴擦れでなくてほっとした。

別当出合の少し手前では工事用の車道がすぐそばを通っていた。

11時5分、駐車場に戻ってきた。出会った登山者の数に比べると車がずいぶん少ないと思ったが、実は上の車道の脇の駐車スペースにたくさんの車が停められていた。おそらく駐車場からの登りを避けるためだろう。

温泉は白峰の総湯に行ってみる。ここは午後になると駐車場が一杯になっていることが多くて、入れるチャンスが少ない。しかし幸い、今日はまだスペースがあった。露天風呂からの山肌の紅葉は素晴らしかった。

ゆっくり帰れそうなので、高速代節約のために敦賀で下りて湖西道路経由で帰ろうとしたところ、思いがけず高島あたりの R161 で大渋滞に出くわしてしまった。その後も随所に渋滞があって、家に帰り着いたのは7時前だった。山以上に疲れました。

荒神山

月曜日(11/5)の随行はびわ湖湖東の荒神山(こうじんやま)だった。もちろん私は行ったことも聞いたことも無い山。

集合は東海道線の河瀬駅。季節外れとも言えるような暖かさ。

しばらく舗装道路を歩く。正面に目指す荒神山。

このまま直行すると時間的に早すぎるので、山崎山城跡に寄り道する。

織田信長の時代の築城らしい。

またしばらく車道を歩いて、いよいよ登山口の荒神山神社里宮へ。

昔は参拝者で賑わったのだろう。石畳が敷き詰められている。

足元にセンブリ。

石段を上がって山頂(284m)の荒神山神社へ。

到着しました。ここで昼食。

ここからはマキノ方面の展望が開けている。

すぐ下にパラグライダーの飛び立つ場所があるので寄ってみる。亀岡の三郎ヶ岳のそれとは違って出発場所は板きれが設置されているだけ。

ここからは比良山系が望める。1000m 以上は雲がかかっていた。

それから北に向かって、荒神山古墳。4世紀末の前方後円墳ということで、息長(おきなが)氏関連かも? 後円部には他人のお墓が並んでいた。

三角点(261.5m)は少し北東に離れた場所にある。

ここからは彦根の市街地が足元に見える。左の雲にかかっているのが伊吹山。

ここにはシャクナゲの狂い咲き?

車道を少し下って千手寺(せんじゅじ)。行基が開いた寺で、元は天台宗と書いてあったけれど、最澄より前の時代の僧なのに天台宗?

川沿いをしばらく歩いてから往路の道に戻って、河瀬駅で解散した。

ぽかぽか陽気で気持ちのいい一日だった。

白滝山

日曜日(10/28)は随行で比良の白滝山へ行ってきた。

私にとっては初めての山。当初、講師の先生は西側の坊村からのルートを予定されていたのだが、先月の台風の被害でルートが随分荒れているということで、打見山からの往復になった。

びわ湖バレイロープウェイで上がって、スタート地点は山頂駅。ここの標高がほぼ 1108m で、目的の白滝山の標高が 1022m。目的地の方が標高が低いという変わった行程だった。

天気が良いので武奈ガ岳がはっきり見える。

まずはスキー場のゲレンデをどんどん下る。

標高差で 200m ほど下ってゲレンデの下に着いて、そこからは白滝谷を下る。ロープウェイ山頂駅のそばにはこの道は橋が壊れているのでお勧めしないという案内が出ていた。

いやらしい飛び石で沢を渡って(ポールを借りて何とかしのいだ)、倒木を越えて行く。

夫婦滝の手前で左の沢に入って白滝山への稜線を目指す。

ここも滑りやすい斜面のトラバースなど、ルートがわりと荒れていたけれど、10 分ほどでオトワ池に出た。幻想的な雰囲気の池。

稜線を北東に辿って白滝山に向かう。紅葉が美しい。

11時35分、白滝山(1022m)に到着して昼食にした。

昼食後はまずはオトワ池に戻って、さらに南へ向かって池めぐり。いくつかの池は「池」というよりは水たまり程度。

複雑な地形で薄い踏み跡を辿って、このあたりで一番大きい長池に到着した。

このあと長池をぐるっと回った。途中、送電線の鉄塔のある展望場所で北山の展望を楽しんだ。真ん中の一番高い山が峰床山。

来た道を戻って、夫婦滝に立ち寄る。

往路で飛び石伝いに渡った所は別の場所から渡った。左の方の浅瀬のあたりが往路で渡った箇所。

最後にゲレンデを登り返す。

振り返ると真ん中に白滝山。

3時過ぎに山頂駅で解散となった。せっかくなので山頂テラスへ寄っておく。

今年、北側にも新しいテラスができたそうだけれど、あまりの人混みに立ち寄る気にならず、長蛇のロープウェイ待ち行列の横を通って、キタダカ道を歩いて下りる。

キタダカ道は歩いたことが無い(はず)。登山道の入り口を知らなかったのだけれど、リフト乗り場のそばということは聞いていたのでそのあたりを見渡したところ、標識が出ていた。

台風の影響で道が荒れているという話を聞いていたのでちょっと心配だった。ちょうど入り口にロープが張ってあったので、やはり通行禁止かと思ったところ、よく読んだら登山道なので軽装では入らないようにという注意書きだった。ちょうど3時半に下山開始。

道はまったく問題無く、快調に下りる。クロトノハゲまで15分。何カ所かあった倒木もきれいに切られて整備されていた。

天狗杉。案内版が出ていたので立ち止まったけれど、これが無ければ通り過ぎていただろう。

だいぶ下りて道が広くなってから gps で確認したところ、もっと手前に分岐があって、少し遠回りの方に入ってしまっていた。分岐らしきものにはまったく気がつかなかった。それほどの大回りではないのでそのまま下った。

キタダカ道の入り口は4時33分だった。ここには通行困難の案内版があったけれど、実際はまったく問題無し。

湖西道路をトンネルでくぐって、ほどなく住宅街に入った。びわ湖が目の前に近づいてきた。

だいぶ駅に近くなってきたので電車の時刻を確認したところ、次の列車まであと10分足らず。走れば間に合うかもと思って少し小走りで進んだけれど、ちょっとムリではないかと思って次の電車を調べたところ、次の列車の15分後くらいに来るようだった。

それならもうそれでいいかと思って歩いて行ったら、駅はもうすぐそこだった。これなら間に合うかもと思ってまたもや走って、改札前でザックから財布を取り出していたらホームの案内が聞こえてきた。

頭の上に列車が入ってくるのを聞きながら階段を必死で駆け上って、ドアが開いている列車に飛び乗った。びわ湖バレイから1時間25分だった。

杉阪から鷹峯

水曜日(10/10)は京都一周トレイルの講座で杉阪から鷹峯を歩いてきた。

実は杉阪は一周トレイルコースではない。先月の台風21号の被害で一周トレイルコースは随所で土砂崩れや倒木があって、現在公式にはコース閉鎖状態になっている。

先月は強引に歩いたけれど、山幸橋から氷室への道も大きく損傷しているようで、ルートを変更して杉阪から車道を歩いて京見峠の手前で一周トレイルコースに合流することになった。

バスの杉阪口から杉阪の集落に向けて歩く。

これは台杉。

台杉とは?

桃源山地蔵院に立ち寄る。杉阪地区の菩提寺。

地蔵院はこの先の道風神社境内にあった明王寺の不動堂が移されたと言われている。異様に新しい感じ?

種田山頭火の歌碑。読めません。

このあたりからパラパラと雨が降ってきた。

道風神社で昼食にする。

本堂?

積翠池(しゃくすいいけ)。ここの水を硯の水にすると書道が上達するとか。持って帰りたい。

雨が強くなってきた。狭い車道にダンプがしばしば通る。

こういうのが道ばたにいくつかあった。

「はせがわ」でトイレ休憩。ハンバーグで有名な店だけれど私は入ったことは無い。

この店の脇から沢の池に向けて一周トレイルコースが設定されているのだけれど、今のマツタケシーズンは入山禁止で、迂回ルートが設定されている。この講座ではそちらに向かう。

氷室からのルートに合流。

その先で迂回ルートへの分岐。今日はここには向かわない。実はこのルートも台風の被害で歩けない常態になっているようで、来月も代替ルートを設定するようだ。

京見峠の茶屋。もう営業していない。

長坂道の古道に入る。

首の取れたお地蔵さん。

千束で一応解散ということになった。

解散後、多くの人は御土居へ。豊臣秀吉が京都の周辺に何カ所か築いたもの。

前のお餅屋さんでカギを借りて中に入る。

御土居餅は1個140円なり(税込み)。私は買わなかったけれど、買われた方が「たくさんあるので一つどうぞ」と言われるのでいただいた。正直なところ「これで1個140円?」という感想でした。

ほとんどの方はこの近くからバスで帰られたけれど、私はもう一人の方と歩いて出町柳へ向かう。

実は私が通った高校(紫野高校)はこのすぐ近くで、台風の被害にあったという話を聞いた今宮神社に寄ってみた。

名物のあぶり餅の店は営業していなかったけれど、被害らしきものは見あたらなかった。

賀茂川の河原に出るとカモが。

御土居からほぼ1時間で出町柳について、電車で帰宅した。

神於山

三連休最後の月曜日(10/8)は随行で岸和田の神於山(こうのやま)へ行ってきた。古代には「神のおられる山」として崇められた山。

当初の予定は1週間前だったのだけれど、台風25号通過の直後だったので、交通機関に不安があったので1週間延びた。

東岸和田駅からコミュニティバスに乗って、意賀美(おがみ)神社の前の停留所で下車。

水と雨の神様が祀られている。式内社。

枚方にも同名の神社があるけれど(こちらも式内社)、関係は不明。

ちょっとした滝があります。

車道を渡って、神於山へ向かう。

舗装された道が続く。今日も暑い。

南の方に和泉葛城山。

神於山(296m)の展望台に到着して、ここで昼食にした。

展望台からの眺めはなかなかのもの。北西に六甲。

西には淡路島。このあたりから見るとさすがに大きい。

下山路の途中に大クスノキ。

ほどなく車道に出た。

足元に大きな道の駅。

このあたりからは二上山から岩橋山のあたりが望める。左には生駒山系も。

その後、この道の駅で大休止。祝日なので人が多かった。

その後は蜻蛉池公園へ。

公園を横切って、そばのバス停からコミュニティバスで下松駅に向かった。