月曜日(4/15)は登山講座で京都西山の小塩山(おしおやま)へ行ってきた。

文化センターの登山講座は基本的に雨天決行なのだけれど、この講座だけは初心者対象ということで、降水確率が高いと翌週に延期になる。

本当は3月の予定だったのが雨で延期になって、さらに延期になった日も雨で、1ヶ月先になってしまった。

集合は阪急バスの南春日停留所。月曜日だというのに他にもたくさんのハイカーで混雑した。

しばらく車道を歩いて大原野神社へ。

正法寺のそばを通って登山道へ向かう。

登山道に入るとなかなかの登りが続く。

出発して2時間ほどで山頂(642m)の淳和天皇陵に到着した。ただし真の山頂には立ち入ることができない。

そばの電波塔の所で昼食。

このあたりは何カ所か自然観察のためのボランティアの方々がエリアを保全されていて、親切に説明をして下さった。

カタクリ。

ミヤマカタバミ。

他にも春の花がたくさん見られたけれど、とても覚えきれない。

小塩山では他にもたくさんのハイカーと出会ったけれど、北へ向かうと一気に静かになる。

大暑山(おおあつやま、567.6m)。

市街地に下りてきた。

遠方に比叡山。

その後、バス停で解散となったが、私は阪急の洛西口駅まで歩いた。

カテゴリー: 登山

高雄山から清滝

昨日(4/13)は登山講座で高雄から清滝まで歩いてきた。

実はこの講座は「女性のための〜」というタイトルで、受講生はもちろん、講師も随行も女性ばかりというもの。しかし昨日はいつもの随行の人が来られず、代わりの女性スタッフを見つけることができなかったので、今回限定で私に代役が回ってきた。

正直、気乗りはしなかったけれど、講座担当の方は良く知っている人なので、断り切れなかった。

※何故か gps の電池切れで序盤のみ

京都駅に集合して、バスで高雄に向かう。そしてバス停そばの石段を下って、清滝川そばの東屋で講師の先生のレクチャーを受ける。今日は新しい期の最初の講座で、ハイキング初心者の方もおられる。

この道は京都一周トレイルのコースなのでこれまで何度も通っているけれど、神護寺に入るのは初めて。神護寺は昔は高雄山寺と呼ばれていて、唐から帰った空海が十何年か修行にこもった。

空海が硯の代わりに使ったという硯石。

石段を上がって、桜門。拝観料600円なり。

境内に入るときれいな桜。

お寺めぐりではなくて、高雄山への山道を行く。

性仁法親王墓。どういう人?

すぐ横に文覚上人墓。

今日、唯一の展望場所。京都市内を望む。

このあと少し道無き道を少し登って、高雄山頂(342m)。

お墓の所に戻って昼食にした。

ほぼ来た道を戻って、金堂。建物そのものは昭和のものだけれど、中には国宝の薬師如来像が置かれているとか。

車道を下って、清滝川の一周トレイルコースに合流。

清滝川の右岸を行く。

少し堂承川沿いに登って、車道に合流。

愛宕山表参道のそばにはきれいな桜。

車道を登って、清滝のバス停で最後のレクチャー。

いつもならここで解散して保津峡駅へ向かうのだけれど、行程ではバスに乗って阪急嵐山まで行くことになっているので、致し方なくバスに乗る。案の定、渋滞で、阪急嵐山まで1時間かかってしまった。

京都一周トレイル・深草

水曜日(3/10)は京都一周トレイルの講座で深草ルートを歩いてきた。

※gps のスイッチを入れ忘れて御香宮から

4/1 の講座に続いてまたもや雨。気温も低くて寒い。

私が登山を始めた頃は近郊の低山のツアーなどは存在しなかったので、こんな日に近場の山に出かけることなどあり得なかった。もちろん予め計画された夏山などは悪天でも出かけたけれど、日帰り山行は雨天中止だった。

近年、中高年の山岳遭難事故がすごく増えているけれど、ひょっとしたらツアー登山で悪天でも決行ということに慣れているのかもと思ったりする。悪天候を厭わないということは決して悪いことではないけれど、こんな日に山を歩いて楽しいことなど何一つ無い。お金がかかっているので止めるに止められない、ただそれだけの理由だ。

京阪の伏見桃山駅に集合して、まずは御香宮へ。新しい期が始まったので、初めての方が数人おられる。

しばらく車道を歩いて、明治天皇陵の入り口へ。

そして伏見桃山城。子供の頃はここに遊園地があった。

公園を抜けて八科峠。

そしてようやく未舗装の道に入って、大岩山の展望エリアで昼食にした。

少し下って、大岩神社。昔は結核に御利益があるということで参拝者が多かったとか。

堂本印象画伯が寄贈した鳥居。

また車道に下りて、名神高速のガードをくぐる。

深草エリアに入って、深草の原風景。

伏見稲荷の参道に合流した。

それにしてもこの天候の平日だと言うのに伏見稲荷は観光客でごったがえしている。

2時半過ぎ、本殿そばで解散した。人混みが大の苦手な私は早々に退散した。

釈迦ヶ岳

昨日(4/6)は大峰の釈迦ヶ岳へ行ってきた。

釈迦ヶ岳と言えば何と言っても山頂に立つ釈迦如来像。大正時代に「オニ雅」と呼ばれた強力の岡田雅行氏が一人で担ぎ上げたと言われている。と言ってももちろん一度ではなくて、いくつかに分けて運ばれたそうだが、それでも重い物は 100kg 近くの重さだったらしい。ただ、その後何度か修復されている。

おそらくその頃は東側の前鬼(ぜんき)からのルートだったと思われるが、今は西側の太尾(ふとお)登山口まで車道があって、標高約 1300m からわずか標高差 500m 程度で登ることができる。大峰の名のある山の中ではもっとも簡単に登れる山なのではないだろうか。

朝3時半に家を出て、途中でカップ麺とおにぎりの朝食をとって、3時間少々で登山口に到着した。すでに数台の車が停まっていた。

準備を整えて、6時50分に出発した。

しばらくぐいぐいと上がるが、ほどなくなだらかな稜線に出る。

西から冷たい風が吹き付けてきて耳が痛い。天気予報では好天で気温が高くなると言っていたので耳を覆える帽子を持ってこなかった。これ以上冷えたら雨具を着てフードを被るしかない。

古田の森を通過。

そろそろ雪が出てきた。かくし水と呼ばれる水場があるけれど、今日は流れていない。

ほどなく奥駆道に合流した。

出発して1時間半であっさり釈迦ヶ岳の山頂(1799.9m)に到着した。

まさかこれだけで戻るわけにはいかないので、さらに北に向かって、釈迦ヶ岳より高い仏生ヶ岳まで行こうと思っていた。ところが、

ロープのある急斜面のノートレース。チェーンスパイクは持ってきているけれど、こういう軟雪ではチェーンスパイクはほとんど効果が無い。このあたりはしばらく難路なので、あっさりと諦めることにした。

代替案は逆に奥駆道を南に向かうこと。ただし南に向かうと標高が下がっていくので、戻りが登り返しになる。ほどほどの所までで戻ることにする。

釈迦ヶ岳から30分ほどで深仙宿に着いた。

実はここから帰りにショートカットの破線ルートがあるようなので、それを確認しておく。大丈夫そう。

展望は今ひとつ。

避難小屋はたき火のにおいが漂っていて、こんなところには泊まりたく無い。

少し登って振り返ると、大きな岩場がいくつかある。大峰にはこういう岩場が随所にある。

大日岳の麓の道標。あまり危険なことはやりたくないので、行場はパス。

いかにも厳しそうな山容。

しばらく行って、太古ノ辻。前鬼からの道はここに出てくる。

ちょっとしたコブの仙人舞台石。

ここから30分の所に石楠花岳というのがあるそうなので、そこまでにする。

わずか10分少々で石楠花岳(1472m)に到着した。ここで今日初めて腰を下ろしてぼたもち休憩にした。

深仙宿からのショートカットルートははっきりしている。

深仙宿から25分ほどで元の道に合流した。

ここからは来た道を戻る。行きには気が付かなかった千丈平。

八経ガ岳は木々の向こう。

先ほど歩いた道が南東方向に見える。真ん中の尖っているのが大日岳。その左のコルが深仙宿。

この後、軽装のハイカーがたくさん登ってきた。

12時4分、登山口に戻ってきた。

行動時間5時間15分程度。累積標高差もおそらく1000mにも満たないくらいで、不完全燃焼感は否めないが、山は無事に戻ってくることが何よりも大切なので、これでいいのだと自分を納得させようと思った。

足羽山

昨日(4/1)は講座で福井の足羽山へ行ってきた。

特急料金は出ないので各駅停車を乗り継いで、家から4時間弱かかった。

福井と言えば昔、中日福井マラソンで何度か来た。競技場スタートゴールで広域農道などを走るフラットなコースで、参加者も200〜300人程度という走りやすい大会だったけれど、随分前に無くなってしまった。福井市に来るのはそれ以来のこと。

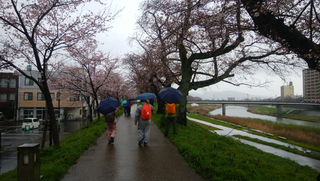

生憎の雨。傘をさして駅からしばらく街中を歩く。

足羽川の桜はそこそこ咲いている。

愛宕坂から足羽山へ。

途中の展望台から。天気が良ければ白山が望める。

足羽神社。

有名なしだれ桜。樹齢約370年とか。

継体天皇像。明治時代に造られて、昭和の地震で倒壊したのちに再建されたもの。

ブナの道に入る。

カタクリ。たくさん咲いていたけれど、陽が差していないので花びらは開いていない。

その後また車道を歩いて、少し横道に入って足羽山の三角点(116.4m)。

雨を避けて東屋で昼食を取って、八幡山(はちまんやま)へ向かう。

イカリソウ。

おさごえ民家園。

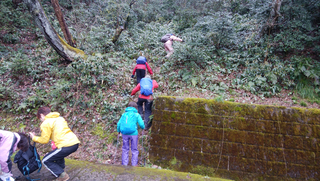

八幡山への道は道標も無く、こんな所から登るの? という感じ。

滑りやすい急斜面にロープが張ってあって、たまたま雨が上がっていたので助かったけれど、かなりの難路。

しかしここを上がりきると八幡山の公園になっていて、車道が来ている。

展望台からの足羽山。

最後に朝日山不動寺に寄り道。

石切場の跡。

そして福井駅に戻って解散した。

帰りもまた4時間。正直、うんざりした。

俎石山

昨日(3/17)は講座で和歌山・大阪県境の俎石山(まないたいしやま)へ行ってきた。行くのはもちろん、名前を聞くのも初めての山。

集合はJR阪和線の六十谷(むそた)駅。生憎の雨。

しばらく川沿いの車道を行く。

幸い雨は止んで、井関橋から山道に入る。

11時半くらいに井関峠に到着して、ここで昼食にした。そしてまずは籤法ヶ岳(せんぽうがだけ or くじほうがだけ)を目指す。

籤法ヶ岳東峰(381m)。

そして西峰。

大福山山頂は後回しにして、井関峠から小一時間で俎石山(419.9m)に到着した。

少し北へ行くと大阪湾が見渡せる展望台がある。

来た道を戻って、大福山(427m)。

ここの展望台から和歌山市方面。

帰路、見返り山へ立ち寄る。

ほどなく林道に下り立った。

少し下ると行きの道に合流して、同じ川沿いの道で六十谷駅に戻った。

時折雨がぱらついたりして、不安定な天気の一日だったけれど、ちょうど展望箇所では眺望を楽しむことができた。

栂尾から沢ノ池、鷹峯

水曜日(3/13)は京都一周トレイルの講座で、昨秋の台風の被害で不通になっていた区間を歩いてきた。

交通の便の関係で栂尾から沢ノ池に向かって、それから鷹峯まで歩いた。

栂尾に集合して、少し車道を歩いてから福ヶ谷の林道に入る。

このあたりは最も被害が大きかった地域で、北山杉の植林がこの有様。

小一時間でようやく山道へ。

今回、唯一の展望場所。しかしこれは台風のせいで木が倒れて開けたもの。正面の尾根は先月歩いた松尾山の稜線。

ひっそりした仏栗峠(ほとくりとうげ)。

沢ノ池に到着して、ここで昼食にした。

しばらく車道を歩いて本来は山道に入るのだけれど、この先が斜面の崩落で通れない。迂回路へ回る。

迂回路は東海自然歩道。何十年も前に東海自然歩道を箕面から室生寺まで行ったので、ここは通っているはずだけれど、もちろんそんな記憶はまったく無い。それにしてもその当時と比べると東海自然歩道はもう忘れ去られているような箇所が多いと感じる。

路上に何かの骨? 長さ数センチくらい。

上ノ水峠も静か。道標すら無い。これはこれで悪くない。

このすぐ下が通行止めの箇所。さっきの箇所からここまでが不通区間になっている。

ここから千束に向かって下っていくけれど、ここもまだまだ荒れている。

車道に出て少し行くと、紙屋川の左岸に数年前の大崩落の補修箇所。

午後2時に鷹峯に到着して解散した。

私はその後1時間ほど歩いて出町柳から帰った。

釈迦岳、武奈ヶ岳

2月は週末に用事が続いたり、スキーへ行ったりで、個人山行はゼロで終わってしまった。ゲレンデスキーは4回行ったけれど、そろそろ山にも行かなければ。

と言うことで好天予報の今日(3/2)、正月に敗退した釈迦岳と武奈ヶ岳のコースを再挑戦することにした。

正月と同じ電車に乗って、同じく8時18分に比良駅を出発した。

雪が少ないことはわかっていたので、ゴアテックスのトレランシューズで来た。そして簡易ヘルメットをしのばせた帽子を被った。

トレランシューズは快適で、30分でイン谷口まで来た。やはり山歩きはこれに限ると再認識した。山スキーならいざ知らず、重い登山靴はもう履きたくない気分。

正面に釈迦岳が見える。ここから標高差で850mくらい。

ようやく登山道に入った。日射しの木漏れ陽がまぶしい。気分は上々。

正月に2時間半かかった敗退地点まで1時間半で来た。足元の道標は正月は雪に隠れて見えなかった。

ここで先のことを考えてチェーンスパイクを履いて、ポールを出した。

雪はそれほどはしっかりしていなくて、しばしば踏み抜いてヒザあたりまではまり込んだ。歩きにくい。

予想以上に時間がかかったけれど、あと少し。

10時28分、出発して2時間10分で釈迦岳(1060.1m)に到着した。

立ったままでジェルだけ補給して、早々に武奈ヶ岳に向かう。武奈ヶ岳は遠いような近いような・・・。

八雲ヶ原に向かって下る。スキー場があった頃のリフトの跡がくっきり。その右奥が武奈ヶ岳。

ここのスキー場は何度か来た。びわ湖バレイほどは混んでいないのが良かった。何せシングルリフトを乗り継がなければならないので、それほど大量にスキー客を運ぶことができなかった。

そろそろ雪が緩んで歩きにくくなってきたが、最後の登りはなかなかしんどい。稜線に上がるとあとわずか。

12時12分、武奈ヶ岳山頂(1214.2m)に到着した。

快晴無風という最高のコンディションだったので、今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。びわ湖バレイのスキー場が真正面に見える。

昨年、堂満岳から武奈ヶ岳へ向かった時の逆コースでコヤマノ岳へ。

最後の方は昨年とはちょっと違うトレースで、金糞峠の西の沢筋に下り立った。

わずかの登り返しで金糞峠へ。

ここでまた腰を下ろしてどら焼き休憩にして、青ガレを下る。

40分ほどで大山口。

あとはひたすら比良駅に向かう。またまた電車の時間ギリギリで、あわただしいフィナーレになったが、ちょっと立ち止まってびわ湖を眺める。

電車出発3分前の午後2時50分、比良駅に戻ってきた。

今年初めて、山らしい山へ行ったという気分になった。

御破裂山

日曜日(2/17)は講座で奈良の御破裂山へ行ってきた。このあたりはもう何度も歩いているけれど、何度来ても楽しい。

桜井駅に集合してバスで談山神社へ。バス停の駐車場からの音羽三山。

談山神社には入らずにしばらく車道を歩いて、裏道から登山道(と言っても林道に近い)に入る。

早々と御破裂山(607.4m)に到着した。

元、展望台から。

ピカピカの藤原家の墓。

また車道に戻って、増賀(そうが)上人墓。このあたりは以前に歩いた道の逆コース。

万葉展望台で昼食にした。

展望台からの二上山、大和葛城山、金剛山。(右から)

小原に向かって下る。

大原神社から御破裂山を振り返る。

大原神社へ。

鎌足産湯の井戸。

そして飛鳥坐神社へ参拝。

ロウバイ。この近くの八釣地区のロウバイは有名。

定番の入鹿の首塚。

甘樫の丘に上がって展望台から、手前に畝傍山。その後ろに二上山。

ここに三角点があるということで探し回ったら、鉄の蓋で隠されていた。

南側に下りて、小山田古墳の発掘跡。

孝元天皇陵。欠史八代の一人。

橿原神宮前駅で解散した。

明日香村は久しぶりだったので、ちょっと懐かしい感じがした。と言っても昨年の10月に来ているのだけれど。

京都一周トレイル 松尾山

昨日(2/13)は京都一周トレイルの講座で松尾山を歩いてきた。

集合は阪急の嵐山駅。

今日は時間的に余裕があるので、まずは嵐山公園へ。愛宕山の山頂部分は雪。

いつものように一ノ井堰を歩く。

昨秋の台風で木が倒れたせいで展望がきくようになった場所から比叡山。

もう少し上の展望台から北山の山並み。そして足元には岩田山のモンキーパーク。

松尾山(275.6m)に到着して、ここで昼食にした。

少し南に下ったあたりにある古墳。おそらく秦氏の誰か。

京都市内の全景。

急坂を下って西芳寺川に下りて、登山路は終了。

いつもひっそりしている西芳寺。予約しないと入れないそうで、私は入ったことが無い。

まだまだ時間があるので、今日は松尾大社まで歩く。途中の家にロウバイ。

鈴虫寺はここでした。

そして月読神社にお参り。

松尾大社の前で解散した。

阪急の松尾大社駅のホームから今日歩いた稜線を望む。

今日の行程は元々距離が短いので、これまでは途中でコーヒータイムを設けて時間つぶしをして、鈴虫寺のバス停で解散していた。なのでその後、山上ヶ峰や唐櫃越えなどに行ったりしたけれど、今日は松尾大社まで来てしまったので、そのままおとなしく帰ることにした。3時半には家に帰れた。