熊野本宮大社からの帰りは、ビールでも飲みながらのんびり余韻に浸ろうと思っていたのだけれど、乗り物の時刻の都合で、結局ビールは家までお預けとなってしまった。

初めてのファストパッキングは、おおむね期待通りの成果が得られたと思う。

天気さえ荒れなければ今回の装備で無雪期の山ならおおむね行けそうに思えたし、食べた感のある炭水化物系のほとんど無い行動食でも2日間なら特に空腹感を覚えることも無く歩き続けることができた。

二日連続ほぼ 10 時間行動だったけれど、それも特に問題は感じなかった。ただしボッカ力がかなり落ちているので、これは改めてトレーニングの必要がある。

そうは言っても今さら砂袋を担いでのトレーニングなどできるはずもないので、テント泊山行をあまり間を空けずに繰り返すしかないだろう。20kg を担ぐ必要は無い。12〜13kg で長時間歩ければそれでいいのだ。

今回のザックは OMM の Classic 32。容量32Lで、重さ数百グラムの軽量モデル。

そしてサロモンのカスタムフロントポケットを胸の前に装着した(私のものは旧モデル)。行動中は極力ザックを下ろさずに済むようにと思っての装備だったのだけれど、結果的には腰の疲れのためにしばしばザックを下ろさなければならないはめに陥ってしまった。

昔クライミングをやっていた頃、クライミング時に首からモノをぶら下げるというのは禁忌だったので(何かの拍子に首が絞まる!!)、サコッシュは生理的に抵抗感がある。

今回は1泊だったので容量的にはこれでちょうどだったけれど、長期山行になるともう少し大きいサイズのザックが必要だ。

かつては 80L なんて大きさのザックに登攀用具を詰め込んでヨーロッパアルプスに出かけたけれど(その当時は航空会社も余裕があったのか、荷物の超過料金は取られたことがなかった)、もう何年も前に処分してしまった。それに残していたとしてももはや使い道が無い。

40L くらいの大きさの軽量ザックがほしいところだけれど、「山と道」のザックのようなペラペラタイプは最初は避けた方が無難かなと思っている。

ファストパッキングのデビュー戦としては熊野古道小辺路はいい選択だったと思うけれど、正直言って山歩きとしてはあまり魅力のあるコースではなかった。一度歩けばもう十分という感じ。

それほど用事は無いように思うのだけれど、いざ泊まりで出かけようとするとなかなか日程が取れない。次回は来月になるだろう。

さて来月はどこへ行くか、地図を眺めながらコースを決めるのも山行きの大きな楽しみの一つだ。

熊野古道小辺路2日目

2日目は夜明けとともに歩き出すために4時に起きた。

夜は中綿ジャケットとダウンパンツ、そして全身マットのおかげで思ったより快適に寝られた。ただ、朝方は足元が少し寒かったけれど。

朝のメニューはかつて愛用した懐かしの棒ラーメン。しかし大きなミスを犯してしまった。

棒ラーメンは2食分が一袋に入っていて、1食分だけをラップに包んだ時、粉末スープを取り分けるのを忘れてしまっていた。仕方無いので少しでも塩味の足しにと思ってサラミを二つ入れて煮込んだ。

かすかな塩味は悪くなかった。お湯が少なめだったので、粉末スープだったら辛すぎたかも知れない。

コーヒーを飲み終えてテントの外に出た頃には薄ら明るくなっていた。

荷物をまとめて5時過ぎに出発した。もうヘッドランプはいらない。

歩き出して 30 分足らずで三浦峠(1080m)に到着した。一人でシェルターを張っている人がいた。

ここからはまたしばらくなだらかな下り基調が続く。木々の間から朝日が差し込んで、とても気持ちがいい。

しかし早くも腰に鈍痛が出てきた。そうだ、ロキソニンを持ってきているのをすっかり忘れていた。昨日も、終盤で厳しくなってきたら服用しようと思っていたのに、完全に失念していた。

と言うことでおまじない代わりにロキソニンを投入。私はこういう薬はほとんど効かないのだけれど(ヘルニアの時のボルタレンやリリカもまったく効かなかった)、ヘルニア手術で退院した時に持たされたものがまだたくさん残っている。こんな時にでも使わないともったいない。

単調でなかなか標高の下がらない道をうんざりしながら1時間半くらい歩いて、矢倉観音堂まで来た。

このあと下りが急になって、小康状態だった腰にこたえる下りだった。

三浦峠から2時間半かかってようやく車道に下り立った。

ここから十津川温泉手前まで、延々と車道歩きになる。

腰がつらくなってきたので公衆トイレの前の川合神社でザックを下ろして休憩した。

朝から私と同じ方向の人は一人も出会わないけれど、反対方向から来る人には二人ほどすれ違った。

また腰がつらくなってきたので、バス停の待合ベンチに腰をかけて少し休んだ。

あの遙か彼方に見えるのが果無峠(はてなしとうげ)だろうか。

車道に出てから延々2時間、8km ほど歩いて、ようやく温浴施設の昴の里に到着した。

トンネルを抜けて、吊り橋を渡る。5人以上同時に渡るなという警告が書かれているが、結構揺れて恐ろしかった。一人なので自分が歩くリズムで渡れたけれど、複数で渡ると揺れるリズムが複雑になって一段と恐そうだ。

いよいよ今回のコースで最後、そして最大の標高差約 900m の果無峠への登りにさしかかった。

展望場所にベンチがあったので、そこでザックを下ろして休憩にした。今日二度目のロキソニンを投入。

石畳の道を上がると果無集落。こんな所に突然、と思うけれど、実は車道があって少ないながらもバス便がある。「にほんの里 100 選」というものに選ばれているらしい。

シャクナゲ(たぶん)。

登りにさしかかってから1時間半くらい歩いて、ようやく観音堂に到着した。

果無峠だけ歩くという人がわりといるようで、このあたりではたくさんの人に出会った。ここにも数人が休憩していたが、水場があるので素通りというわけにはいかない。

ザックを下ろして一休みして、最後の登りに向かう。今回の登りはこれが最後だ。おそらく 30 分あれば登れるだろう。

20 分ちょいの登りで果無峠(1114m)に到着した。少し小雨。

12 時にここまで来られればと思っていたけれど、まだ 11 時半ちょっと前。これなら3時過ぎのバスに乗れそうだ。

二十丁石、そして三十丁石と下って行く。

いよいよ今回の行程もトレイルは最終章にさしかかってきた。久しぶりに、終わってしまうのがちょっと寂しいという気持ちになった。

午後1時過ぎに八木尾のバス停に下り立った。

ここからはまた車道。

少し時間がありそうなので「道の駅ほんぐう」でまたいそべ餅を楽しんだ。

あとは淡々と車道を行くだけと思っていたら、実はまだトレイルが残っていた。

三軒茶屋跡のそばの門。

このあたりは観光客の世界。

いよいよ熊野本宮大社へ。

中のエリアは撮影禁止とのことで、参道の石段を下りて午後2時 45 分に山門にゴールした。

本当ならここでとびきりおいしいビールをぐっといきたかったのだが、バスが3時 10 分に迫っているので、早々にバス停に並んだ。まだ屋根のかかっている部分に入れたのだけれど、このあと一気に列が延びて、それと同時に雨が本降りになってきた。

バスに2時間揺られて紀伊田辺駅に出て、特急を奮発して8時半過ぎには家に帰ってくることができた。

2日目は行動9時間半、約 32km だった。

熊野古道小辺路1日目

5月3日は5時過ぎの始発に乗るため、携帯のアラームで3時半に起きた。ところがここで思わぬハプニング。

アラームを止めた瞬間、携帯の画面が消えてしまったのだ!! その後、何度か電源のオンオフを繰り返してみたけれど復旧せず。

画面表示が壊れているだけで通話はできそうだけれど、メールの送受信はできない。

中途半端な状態だとかえって面倒で、幸いデータ通信専用のスマホは別に持っているので、連絡はスマホのメールでやるというメモを残して、携帯は電源を切って置いて出た。

行きの電車はたっぷり時間があったので、地図とガイドブックのコピーを見ながら今日の行程を考えた。

その結果、今日は最低でも三浦口まで。できればここから三浦峠へ向けて登って、三十丁の水のあたりまで行ければ翌日が少し楽になると思った。おおむね 35km くらいだろう。

電車、ケーブル、バスを順調に乗り継いで、8時過ぎには金剛峯寺に到着した。

山門のそばのベンチで準備を整えて、8時 23 分に出発した。

電車の中でさんざんガイドブックを読んでいたのに、金剛三昧院のところでいきなりロスト!!。

右へ曲がらなければならないところを直進してしまった。標識が立っていたのに・・・・。

小辺路を歩く人はやはりそれなりに多そうで、先行した人達を抜いて行く。

まずはろくろ峠。

そして薄峠。

ここまで緩い登りの林道のような道。ここから下りになって、御殿川(おどがわ)の橋を渡る。

この先にトイレがあるようなので、そこでちょっと休憩していこうと思っていたら、ちょうど数人のパーティが休憩していて、おまけにタバコを吸っている。止まらずにスルーする。

今回の行程ではスタート直後の序盤を除いてはハイカーと出会うことはあまり多くなかったのだけれど、なぜか休憩ポイントのような場所に来ると誰かいるということが多くて、写真を撮りたい場所には誰かがいるというケースにしばしば出くわした。

緩い登りのトレイル。天気は曇りで、歩くにはちょうどいい天候だ。

このあと高野龍神スカイラインに合流して、しばらく車道を行く。バイクがぶっ飛ばして行くので恐ろしい。

水ヶ峰の分岐には 10 時半ちょっと過ぎに到着した。

トレイルを少し進むと舗装された林道に出る。このあたりはわりと展望が開けている。西の奥の方は大峰だろうか。

ところどころカーブをショートカットする旧道が残っている。

大股には 12 時5分に到着した。おおむね予定通りのペースだが、重荷のせいか右肩の裏あたりが凝ってきた。

ここから今日のメインイベントの伯母子岳(おばこだけ)への登りになるので、腰を下ろしてエネルギー補給にした。

急登を上がる。一気に高度がかせげるので急登は嫌いではない。

急登が一段落して萱小屋跡。少し一息つこうかと思ったらまた人がいた。

変わり映えのしない単調な道を進んで、ようやく伯母子岳と伯母子峠への分岐に来た。ここまで来て山頂に行かない手はない。

伯母子岳山頂(1344m)にはちょうど午後2時に到着した。今回のコースの最高標高点で、数少ない展望の開けた場所。

しかし写真を撮ったら早々に下山に移る。

10 分ほどで伯母子峠。ここには避難小屋があって、誰か中にいるようだった。

ここからの下りもうんざりするような単調な道が続く。左側が谷になった斜面をトラバースして下って行くのだが、所々崩れている箇所があって、谷側はあまり木が生えていないので、もし落ちたらタダでは済まない。

このあたりから腰に疲労感を感じるようになってきた。慣れない重荷のせいだと思うけれど、ヘルニア前科者としては腰痛の再発がおそろしい。

昭和の初期まで旅籠があったという上西家跡。

腰を休ませるためにここで腰を下ろして取っておきのいそべ餅を味わうことにした。

コッフェルの蓋に小さな乾燥餅を4つ並べて、水に1分ほど浸す。そして水を切って粉末醤油をふりかけて、味付けのりで食べる。

思った以上においしかった。食べたあとは粉末の麦茶。これでフラスクの水が無くなってしまった。残る水分はスポーツドリンクの 200ml くらい。

次第に下りが急になって、午後4時 40 分にようやく車道に出た。急な下りで腰が痛い。

10 分少々車道を歩いて三浦口のバス停を過ぎて、神納川(かんのがわ)を渡る橋の所まで来た。ありがたいことにここには湧き水が引かれていて、そばにベンチが置いてあった。

ここのベンチに腰掛けて、ひととき思案した。

時間的にはおおむね予定通りのペースで来ている。あと1時間歩けば三十丁の水場まで行けるだろう。

しかし腰の調子は良くない。あと1時間の登りに耐えられるかどうか・・・。

ここから河原に下りたらテントが張れるだろうし、水の心配も無い。ここで早めにゆっくりして身体を休めた方がいいのではないか・・・。

しかし今日の行程をここで終えてしまうと翌日は標高差の大きい登りを二カ所残すことになる。熊野本宮大社から紀伊田辺に出る最終バスは午後4時 45 分だし、翌日の体調がどうなるかも翌日になってみないとわからない。

そんなことを考えていたらトレランスタイルの4人パーティが橋を渡らずに河原の方に下りて行った。どこへ行くのだろう。

悩んだ末に、何とかあと1時間登ることにした。しばらく休んだせいか、腰は少しマシになっていた。

時々立ち止まって腰を伸ばしたりしながらゆっくり登っていたら、後ろから声が聞こえてきた。どうもさっき河原に下りて行ったパーティのようだが、3人しかいない。

わずらわしいので避けて先へ行ってもらう。ヘッドランプを着けている人がいたので暗くなっても進むつもりなのだろうが、それにしては荷物が大きい。どういう予定なのだろうか。

まさかこんな時間に登ってくるパーティと出くわすとは思っていなかったのだが、またしても三十丁の水場でこのパーティとかち合わせることになってしまった。

彼らが水を補給するのを待って、私はこの先のテント泊用に 500ml のプラスティックパック2つとフラスク2つに水を入れる。

そうしていたら後ろからまた一人やってきた。一人だけ少し遅れていたようだ。

彼らが行ってくれるのを待ってから歩き出した。あたりは薄暗くなってきているので、とにかく早くテントが張れるような場所を見つけなければならない。

これまではずっとつづら折れのような道で、テントが張れるようなスペースはどこにも見あたらなかったのだが、運良くこの水場のすぐ上のカーブの所に「ここにテントを張って下さい!!」と言わんばかりのスペースが見つかった。

迷うことなくここに張ることにした。ここなら水場までもさほど遠くない。

時間は午後6時半。テントを張っているうちに日が暮れて、ちょうどいい時間になった。

アルファ米用のお湯を沸かしながらレトルトの鯖の味噌煮を温める。そしてアルファ米が蒸れるのを待ちながら鯖の味噌煮でビールを飲む。まさに至福の時である。

今日の行程は約 10 時間、36km だった。

熊野古道小辺路プロローグ

「ファストパッキング」という言葉があるらしい。

「軽装でより速く、より遠く」を主目的とした登山スタイルで、「ライトハイク」とか「ウルトラライトハイク」というような呼称もあるとか。

こういうスタイルに興味を持ったのはもう何年も前のことで、3年ほど前には軽いシェルターやシュラフ、アルコールバーナーなどを購入して、実行への準備を進めていた。

しかしその頃はまだ日帰りトレランで行きたいルートがたくさん残っていたので、重いザック(日帰りトレランに比べれば)を担いでの歩き山行はなかなか思い切るチャンスが巡って来なかった。

日帰りトレランはもう数年続けていて、さすがに京阪神や奈良、和歌山北部くらいの日帰りエリアでは興味をそそられるコースが見いだしにくくなってきている。

登山のベテランが好む「地図に無い不明瞭なルートを地図とコンパスを駆使して踏破する」というようなスタイルは私は興味が無い。

そうなると新たな世界に進出しようとすると「ファストパッキング」しか無かった。つまり日帰りではなくて宿泊を伴う山行ということ。

「山を走る」という行為に対しても以前ほどの意欲は感じられなくなってきたし、ひょっとしたら一度限りになるかも知れない道を真夜中にヘッドランプで通過するだけというのはもったいないんじゃないかという気持ちも出てきた。

アルプスの長距離縦走なども以前からやってみたいと思っていて、体力的なことを考えると残された時間はあまり多くない。

ここ2〜3年のうちに実行に移さないと、永久にチャンスを失ってしまうかも知れない。

山をやらない人はよく「山は逃げない」などと言うけれど、山を続けているある程度以上の年齢の人であれば「日に日に山は遠ざかっていく」ということを誰しも認識しているはずだ。

「ファストパッキング」というスタイルが先か、「ロングルート」という対象が先だったのか、それは自分でもわからない。

いずれにしても「機が熟した」のだ。

せっかくのゴールデンウィークだけれど、いきなり3日も4日もというわけにはいかない。物事には順序というものがあるし、特に登山のような何某かの危険を伴う行為においては、段階を踏むということは極めて重要だ。

この冬は久しぶりに何度か雪山へ行って、雪山の楽しさを思い出したので、本音を言えばアルプスのようなたっぷり雪の残る高山へ行ってみたいところだったが、さすがにいきなりというわけにはいかない。

重い荷物を背負って雪だ岩だとやっていたのはもう 20 年以上も前のことだ。

まずは雪の無い、しかもあまり気温の下がらないエリアで、1泊2日くらいで装備のことや身体のことを確認することから始めなければならないと思った。

そこで見つけたのがこの「熊野古道小辺路(こへち)」。高野山から熊野本宮大社までの公称約 70km。

調べたところではいくつかある熊野古道の中ではいちばん距離が長くて厳しいとされている(大峰奥駆道を除けば)。

しかしこの「厳しい」というのは「参詣道としては」ということで、登山の視点で見るとほとんどハイキングコースのようなレベルだ。

しかし途中に標高差 800m から 900m の峠を3カ所越えなければならないので、一気に行こうとすると体力的にはなかなか「厳しい」とは言えるだろう。

それと、途中で何カ所か集落に出るけれど、コンビニのような便利な店はまったく無く、せいぜい自動販売機がある程度(終盤には温浴施設と道の駅がある)。公共交通機関も限られたルートのバスが1日にほんのわずか運行されているだけなので、途中敗退は非常に難しい。スタート地点とゴール地点の交通機関は安心できるので、高島トレイルよりはマシだけれど。

一般的には途中の集落で宿を取って、2泊3日か3泊4日で歩くそうだ。

そこを私はファストパッキングで1泊2日で抜けようと企てた。宿泊装備は背中に背負っているので、宿泊地を決める必要は無い。行ける所まで行くだけだ。

小辺路は他の熊野参詣道に比べると宗教的な歴史はあまり古くなく、元々物資の運搬のために利用されていた生活道路が近年になってから参詣道として利用されるようになったらしい。

しかしその路も道路の整備や集落の衰退などで次第に利用されなくなって、参詣道という位置で何とか生き残っているということかも知れない。

実際に歩いてみると、宿や茶店の跡はたくさんあるけれど、宗教的な遺物は少ない(例えば大峰の「靡(なびき)」のようなもの)。

物資を運搬するための生活道路だったせいか、平坦で単調な道が延々と続くという箇所が多く、山歩きとしての魅力には乏しい。展望もあまり無く、淡々と足を前に進めるだけだ。

特に西中から昴の里までの 7km 以上に及ぶ車道歩きはただただ忍耐のみである。

今回初登場となった装備は、まずはモンベルのシェルター。

フレームとペグを入れても 1kg くらい。

猛者は「タープ」という、大きな風呂敷をロープで張っただけようなもので過ごすようだけれど、私は建てる手間を考えて自立式のドーム型がほしかった。ツエルトは建てるのが面倒だ。

シュラフはファイントラックのポリゴンネスト 2×2。

この「2×2」というモデルは今は無くなっているようで、とにかく薄くて軽い。ゴアテックスのシュラフカバーに毛が生えたくらいのサイズだ。

宣伝上手なファイントラックの「濡れても保温力があまり落ちない」という文句につられてネットで買ってしまったけれど、こんなペラペラで本当に寝られるのだろうかという不安を感じるシロモノ。

しかしシュラフの快適さを大きく左右するのは中綿(もしくはダウン)の量よりも、地面に体温を奪われないようにするマットの質である。

最近、購入したのは「山と道」のU.L.Pad15L。

ファストパッキングのベテランはマットはお尻の下あたりまで(120cm くらい)で十分と言うけれど、私は足先が冷えるのが心配なので、全身サイズにした。これをシュラフの中に入れる。

今回は到着後の防寒具兼就寝時の保温のために薄い中綿のジャケットと薄いダウンパンツを持参した。

アルコールバーナーは FREERIGHT のTrinity ONE。

アルコールバーナーはとにかく軽いし(わずか 20g !!)、故障の心配もまず無い。燃料もコンパクトで安い。

ただしガスやガソリンのバーナーのように火力の調節や点けたり消したりはできない。入れたアルコールの分量で燃焼時間を調節するので、長時間煮込むような調理はできない。

そしてできれば使いたくない携帯用浄水器。

夕食は以前も利用していたジフィーズのアルファ米と乾燥おかず。久しぶりに登山店に買いに行ったら、昔のような四角いパックに2食分が入ったアルファ米は無くなっていた。

問題は行動食で、ファストパッキングのベテラン達はドライフルーツやミックスナッツなどだけで何日も過ごすらしいが、それで十分なエネルギーが補給できるのだろうか。

日帰りトレランの時はおにぎりやパックサンドなどを持って行くけれど、ファストパッキングの試行としてはやはり乾燥系のものを試しておく必要があると思って、食べ応えのある炭水化物系は我慢して、ジェルの他にミックスドライフルーツと一口サイズのチョコケーキ、ソイジョイ、甘いものばかりでは飽きるので小さなサラミ。そして登山店で見つけた乾燥餅のいそべ餅を持った。

ザックに詰めて重さを計ってみたところ、水を入れない状態で 7〜8kg くらいだった。水を入れても 10kg 以下に収まった。

それでも日帰りトレランに比べると倍くらいの重さで、体感的には「重っ!!」。

さらに不安は、二日連続の行動にどこまで耐えられるかということ。

連続行動時間 20 時間くらいは何度も経験しているけれど、いずれも軽装で、途中で何かあっても何とかなるような環境ばかりで、睡眠時間はしっかり取れたとしても、翌日どれくらいの体調になっているかはわからない。

そんなこんなで、期待と不安の入り交じった気持ちで当日の朝を迎えた。

有馬三山から五助山

六甲は全山縦走路はおそらく 20 回くらいは行っていると思うけれど、全山縦走路以外は、随行で何度か歩いた以外は個人的にはほとんど行ったことが無い。

先月のキャノンボールが片道で終わった後、全山縦走路以外も歩いてみたいと思った。

そこで思いついたのが、有馬三山。まだ行ったことが無い。

ハイカーにはポピュラーな山のようだけれど、はたしてどんな山容なのか、ここから南側に下山して、六甲を縦断しようと企てた。

このコースは距離は短いということはわかっていたので、朝は乗り換えの面倒の無い梅田から有馬へのバスにした。

梅田を定刻の8時 10 分に出発した時は乗客は私を含めて3人くらい。新大阪で数人が乗ってきたが、それでもガラ空き。

少し走って、その理由がわかった。そして、これは大失敗だったことに気が付いた。

以前に有馬に車で行った時(複数回)、高速が渋滞していて下道で行ったことを思い出した。

「しまった!!」と思ったけれど時すでに遅し。

中国道に入る前からずっと渋滞で、渋滞が解消したのはインターチェンジを下りるちょっと手前だった。

定刻1時間のところを2時間 20 分かかって、10 時半にようやく有馬に到着した。

有馬三山への登山口はすぐに見つかった。バスターミナルのすぐそばで、妙見寺への石段が見えた。

石段の参道のそばには西国三十三ヶ寺の石仏がずらりと並んでいる。

なかなかの登りで、本堂下まで来ると有馬の街並みが足元に眺められる。

本堂の裏から登山道に入る。

すぐに落葉山(533m)。

前に見えるのは湯槽谷山(ゆぶねだにやま)。

ミツバツツジ(たぶん?)。

このあたりからちょっとした岩場が出てきて、なかなかの道の様相を呈してきた。

お次は灰形山(619m)。

六甲アルプスほどではないけれど、岩の急登などがあって、体力的にも結構厳しいコースだ。

前方はドライブウェイの走る主稜線。

歩き出して1時間少々で湯槽谷山(801m)に到着した。

これで有馬三山は終了して、極楽茶屋を目指す。

主稜線の南側と違って登山者は少ない。これまでに出会ったのは数人程度。

静かな極上トレイルが気持ちいい。

12 時 20 分に極楽茶屋跡に到着した。

ここから少し全山縦走路を西へ行く。

このあたり、以前は木が茂っていてあまり展望が無かったのだけれど、先月のキャノンボールの時に木が伐採されているのを知った。

展望が得られるのはいいけれど、全山縦走路は展望箇所は随所にあるので、もし虫の被害などで無いのであれば樹林帯は残しておいてほしいと思う。

さて、後半のハイライトは五助山へのルート。

これまでこの標識は何度も目にして、一度行ってみたいと思っていた。

いきなり笹藪に突入する。

踏み跡が次第に不明瞭になってきて、これでいいのだろうかと思っていたら、少し離れた稜線を登って行く人影が見えた。

やはりルートを外していた。

さすがの荒れた道で、それも下りなのでなかなか面倒だ。

下りに入って 40 分ほどで五助山(636.6m)に到着。ほとんど登った感覚が無い。

gps に入れてきたルートからはかなりはずれて、住吉川の河原に下り立った。

道は無く、何とか飛び石伝いに片足を少し濡らしたくらいで左岸に渡って、しっかりした道に合流した。

このあたりから天気予報通り、小雨が降ってきた。

ここからは昨年、随行で西お多福山へ行った時に下山に使ったルートを下ることにする。

時間があればロックガーデンの方へ行ってみようかと思ったりもしていたけれど、雨が降ってきたのでそれは却下した。

記憶が曖昧な打越峠。

この後の道もイメージと少し違っていたけれど、実はその時とまったく同じルートを歩いていて、はっきりした記憶の残る登山口に下り立った。

空は明るくなってきたけれど、小雨が降り続いている。

急な車道を下って、JR の摂津本山駅に向かった。

距離にして 11km 少々。4時間ちょっとの行程だったけれど、そのわりには充実感のあるコースだった。

今となってはレースよりもこういうスタイルの方がずっと楽しくて充実感があるということを再認識した。

比叡山トレイル試走

来月、比叡山でトレイルレースが開催される。

距離は 50km だけれど(今回は 50 マイルが新設された)、コースのタフさは有名で、3年前の第1回大会は当日の暑さもあって完走率はかなり低かった。

クラブでこの大会に参加する人が何人かいて、初参加の方からコースの試走に付き合ってほしいと頼まれた。

私自身が知らない部分も少なくないけれど、まったく初めての人がコース図だけで正確に走るのはかなり難しいと思われるので、お付き合いすることにした。

私自身、多少興味もあった。

正式なコースは延暦寺をスタートゴールにして、8の字状になっている。

忠実に延暦寺からスタートしようとすると時間が遅くなるので、始発電車で出て、修学院から雲母坂を上がってコースの序盤に合流して、行けるところまでという予定で出発した。

朝の気温はやや低めで快晴という絶好のトレラン日和。修学院駅を6時半頃にスタートした。

先日の随行では2時間かかった水飲対陣まで 35 分で来て、コースに合流した。

ここから一周トレイルコースを南下する。鳥居から先は下り基調の走れる道。快晴ということもあって至極快適。

20 分ほどで一周トレイルコースから分かれて白川へ下りる。そして比叡アルプスへ。

スタートして2時間弱で一本杉に到着した。なかなかいいペースだ。とは言ってもまだ 8km 少々。

展望エリアでちょっと休憩。

ここから東海自然歩道で延暦寺エリアに向かう。

昨年通った時に少し荒れていると感じた記憶があるのだけれど、さらに激しく崩れて道が付け代えられているような箇所が何カ所かあった。

寺院のあるエリアから一旦滋賀県側へ下る。ここは私自身初めての道だけれど、はっきりしていて不安は無い。

一旦、坂本の車道まで下りて、日吉東照宮からまた登る。

すぐそばに比叡山高校のグラウンドがあって、野球部の生徒が練習をやっていた。

坂道の車道でダッシュしている生徒が何人かいて、我々が通ると大きな声で「こんにちは!!」と挨拶してきた。その後、マネージャーらしき女子生徒からも挨拶をもらった。

随行で滋賀県の山を下りてちょうど下校時に生徒の集団に出会った時、これまでも生徒達から「こんにちは!!」と挨拶されたことが何度かある。あの年頃の子供達が自分からそういうことをやっているとは考えにくいので、滋賀県の学校ではそういう教育をしているのだろうか。

そんな県でいじめでの自殺が発生するというのもちょっと意外な感じではあるけれど。

坂本が標高約 150m で、ケーブル延暦寺駅 650m まで1時間 10 ほど登り続けた。なかなかきびしい登りだった。途中、レースの試走と思われるグループが何人か抜いて行った。

駅の展望台もなかなかの景観だった。

蓬莱山の上の方には少し雪が残っている。

延暦寺のエリアを抜けるのにちょっと手間取ったけれど(入山料を取っている所で「参拝ではない」と声をかけるとタダで通過できる)、東海自然歩道を通ってドライブウエイを渡る橋の所まで来た。

しばらく一周トレイルのコースを北上して、青龍寺に向かって下る。ここも初めての道。

このあたりから試走と思われる高速グループがたくさん追い抜いて行った。走れる道ではあるけれど、転倒すると大ケガ間違い無しなので、つられないように慎重に下る。

車道を走る車の音が聞こえるあたりまで下って、そこからまた登り返し。

ここから横高山麓への登り返しは厳しかった。標高差で 400m ちょっと、時間にして 40 分ほどだったけれど、そこそこの傾斜の登りがずっと続いて、おまけにこれまでの疲労が出てきて、エネルギーが切れてくるのを感じながらの登りだった。

また一周トレイルコースに合流した所で小休止。

今、12 時半ちょっと前。当初想定してたのは大尾山午後2時で、この先をどこまで行くかという感じだった。時間的には大尾山にはもう少し早く到着できそうだけれど、体力的にはかなり厳しくなりそうな気がする。さらに進むと滋賀県側に下るので、京都側に戻るためには必ず登り返さなければならない。

そんなことを考えながら横高山(765m)に這い上がる。今日初めてのまともな山頂。

そして水井山(793m)。

仰木峠を越えて、大尾山へ向けての登りに入る。

小野山(670m)を越えて少し林道を行って、また山道に入って大尾山(681m)には午後1時 46 分に到着した。

私としてはここから大原に下りたい気分だったけれど、同行の二人が先へ行きたいと言えば行かざるを得ない。

しかし幸いなことに二人も結構疲れていて、試走としてはこれくらいで十分という気分だったようで、ここから大原へ向けて下ることにした。

この道は昨年、下っているけれど、結構いやらしかった記憶がある。

ここも昨年よりもさらに荒れていて、下部の渓流沿いはかなりいやらしかった。

大尾山から結局1時間くらいかかって、大原のバス停に到着した。

そのままの格好で混雑したバスで出町柳に戻って、百万遍の銭湯に直行。

そしてそばの王将で打ち上げとなって、まだ明るいうちに帰ってくることができた。

トータル約 32km。行動時間は8時間20 分ほどだった。

このレースのコースの厳しさは噂には聞いていたけれど、実際に走ってみて(歩いてみて?)その厳しさをはっきりと認識した。

正直に言えば、今の私の感覚としては「ばかばかしいコース」という気持ち。

私が自分でルート設定する時は、そのルートが論理的であるか、美しいか、ということを重視する。

六甲全山や京都一周トレイル、ダイトレ、生駒全山などはおおむねそれに見合っている。高島トレイルなどもそう感じる。

もちろん、様々な事情で部分的に特定地域を避けたコース設定をしなければならないような場合もあるけれど(私有地やお寺、神社の山域など)。

UTMF もよく考えられていると思うし、2回の開催で終わってしまった八ガ岳スーパートレイルも論理的なコース設定だったと思う。

そういう観点で言えば、この比叡山のコースはまったく美しくない。

距離をかせぐための無理矢理なアップダウンがたくさんあって、そこに必然性や論理性を感じることができない。

体力、脚力のある人にとっては走り甲斐のあるコースかも知れないけれど、あの鏑木さんがどうしてこんなコース設定にしたのかよくわからないというのが正直な気持ちだ。

地蔵山、愛宕山

日曜日(4/16)は随行で地蔵山と愛宕山へ行ってきた。

4月から新しい期になって、今期は定員一杯の 25 名という大所帯。しかも前日の時点では全員ご参加とのことで、面識の無い方も何名かおられて、行方不明者が出たりしないかという不安を感じながらのスタートだった。

ところが朝に JR で霧のためのダイヤの乱れがあって、滋賀県から来られる数名の方がバスの時刻に間に合わないことになってしまった。

1名は初めての方で、致し方なく欠席されることになってしまったが、6名の方々は京都駅で出会われたようで、別ルートで愛宕山を目指して、できれば午後に合流ということになった。

当日の都合で欠席された方もあって、結局スタート時点では 16 名だった。

八木駅からバスで越畑へ行って、ここから芦見峠へ向かう。

棚田のあるのどかな道を進んで、登山道に入る。

30 分少々で芦見峠に到着。

植林の樹林帯を1時間少々登って、地蔵山(947.3m)に到着。ここは愛宕山よりも高い。

少し下ると前方に愛宕山。

愛宕スキー場の跡で昼食にした。ここにはスキー場を開発した中山再次郎氏の像があったが、戦争で金属を供出さされて、残っているのは台座のみ。伊吹山には像が残っている。

昼食後は愛宕山の三角点(889.8m)へ寄り道した。一人だったら寄らない所。

遠くに比良山系が望めた。

このあと、愛宕神社で別ルートの6名の方と無事合流できた。

総勢 22 名で大杉谷を下る。

午後3時過ぎに清滝のバス停で解散となった。

その後は数名の方々と一緒に、清滝川から保津峡駅まで歩いた。保津峡駅のあたりはいつもこの時期は山桜がきれいだ。

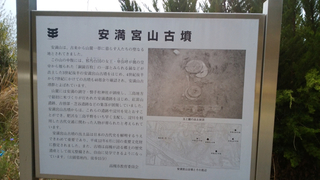

安満宮山古墳

日曜日は随行の予定なので、土曜日の午後はまた高槻方面へ行きたいと思っていた。

ところが午後の降水確率が高くて、ちょうど昼頃には雨模様になってしまった。これでは山田池のジョグでお茶を濁すしかないかなと思っていたら、雨が止んで晴れ間が出てきた。

天気予報では不安定な天候なので晴れていても傘は必須とか言っていたが、これなら出かけないわけにはいかない。

と言うことで、予定していた高槻の安満宮山古墳(あまみややまこふん)へ向かうことにした。

ここは登山講座のお客さんから教えていただいたところで、卑弥呼が魏から贈られた銅鏡の可能性があるというものが出土した古墳。

家から直線距離なら 10km もないくらいだけれど、枚方大橋で淀川を渡らなければならない。

午後2時半すぎにジャケットとゴアテックスの帽子をザックに入れて出かけた。

淀川の河川敷は菜の花が満開。

枚方大橋を渡って、今日は右岸を遡る。

檜尾川に入って車道を行くが、狭い車道で交通量が多く、歩道も無い。下の住宅街は道が入り組んでいるようで、下を行けそうに見えた所で車道から下りた。

目指す安満宮山古墳は手前の丘陵地の左すそ野あたり。

その前に弥生時代の遺跡という安満遺跡に立ち寄った。

もう少し整備されているのかと思っていたが、整備はこれからのよう。グラウンドにパネルが表示されているだけだった。

住宅街を抜けて、名神高速をくぐって、いよいよ安満宮山古墳へ。

ここは高槻の公園墓地の中にある。大きな墓地で、桜がきれいだった。

駐車場のそばから少し山道を登る。

安満遺跡と違って、こちらはかなり整備されていた。

ここも阿武山古墳と同じように、山の斜面の眺めのいい場所にある。いわゆる墳丘は無い。

ちょうど古墳の部分がスケルトンになっていて、発掘された時の状態が再現されている。

出土したものから考えると、相当な地位にあった人の墓のようだ。

名神高速のそばでは大がかりな道路工事が進められている。

帰りはあの狭い車道は通りたくないので、住宅街を適当に南へ向かう。

この頃から小雨が降ってきたが、それほど強くはならなかった。

R170 に出てしまったが、往路の狭い車道よりはマシ。

淀川に帰り着いた頃には雨も止んでいた。

枚方側の河川敷から安満宮山古墳方面を眺める。

高槻にはこういう遺跡がたくさんある。

大昔は水路は重要な交通網で、瀬戸内海につながる淀川は重要な川だったようで、高槻に遺跡がたくさんあるのは淀川に近いので賑わったということなのだろう。

それなら枚方にも同じように遺跡がたくさんあっても良さそうに思うけれど、枚方はそれほどではない。

高槻はまだ何カ所か行きたい所が残っているけれど、途中の経路があまりランに向いていないのが難点。

良さそうな経路を地図で探すのも楽しみの一つではあるのだけれど。

雲母坂

水曜日(4/12)は京都一周トレイルの講座で比叡山の雲母坂(きららざか)を歩いてきた。

雲母坂の登りはなかなか厳しい。前半部は一周トレイルのコースではないのだけれど、スケジュールの都合で前回の場所に合流する地点まで修学院から歩かなければならない。

個人的には修学院から雲母坂は歩いたことがあるはずだけれど、もはや記憶にはまったく無い。

そういう意味では新鮮な気持ちでこの日を迎えることができた。

叡電の修学院駅に集合して、まずは鷺森神社へ。

蔓殊院のあたりはミツバツツジがきれいだった。

いよいよ雲母坂へ。

山道に入る。

山城跡もあります(きらら坂城趾)。比叡山の界隈はずいぶんたくさんあるらしい。

ようやく一周トレイルコースに合流。ちょうど 12 時。修学院を出発して2時間だった。

定番の展望台へ。ただし眺めはいまひとつ。

展望台から少し登った所で昼食となった。ここには浄刹結界跡がある。

延暦寺の修行僧が、修行中はここより下界には下りてはいけないという境界だそうだ。比叡山の登山道のすべてに設置されているとか。

もう少し上にも展望台。浄刹結界跡もここの展望台も、これまではわき目も触れずに通り過ぎていたのでまったく知らなかった。

千種忠顕卿戦死之地に寄り道。ここは以前にも来たことがある。亡くなったのは南北朝時代のことなので、ずいぶん後世になってから建てられたもの。

今日のゴールはケーブルの比叡駅。2時前に到着した。

ここで解散。みなさんはケーブルで下山されたが、私は登山道で八瀬まで下りるつもり。

若い頃(子供の頃?)に何度か来た人工スキー場の跡。

登山地図には書かれていないけれど、このあたりから下へ向かう道があると聞いたので探してみたが、それらしい道が見あたらない。

適当にヤブを下ってみたが、このまま下りて下でヤブが濃くなったら面倒と思って、結局一般路に戻った。

林道へショートカットできる道があったのでそこに入って、無事林道に合流。

ここからは登山地図に記載されているルートだが、あまり歩かれていない感じ。

ちょっとした峠にはお地蔵さん。

そしてありました。浄刹結界跡。

ケーブル八瀬駅には午後3時 20 分に到着した。

この講座は早い時間で終わってその後に個人的に楽しめるのがうれしい。ただ、調子に乗ってやり過ぎないようにしなければならないけれど。

青龍山

月曜日(4/10)は今月初めての登山教室で、多賀の青龍山(せいりゅうさん)へ行ってきた。今回も名前を聞くのも初めての山。

JR の河瀬駅からバスで大滝神社へ。ここから歩き始める。

この講座は超初心者向きで、前期(半年間)は申込者が少なくて休眠になってしまったが、今期は復活になった。

まずは犬上川の大蛇ケ淵。こんなところにこんな景観があるとはまったく知らなかった。

そこから川沿いの散策路を行く。

ちょっと横道にそれて楢崎古墳公園。

ようやく青龍山が近づいてきた。

大門池は千年以上も前に造られた古い池。

登山口の胡宮神社へ。

境内を越えてようやく登山道に入る。

足元に大門池。

山頂(333m)で昼食にした。

少し下った所にある「胡宮の磐座(いわくら)」。

この少し下に「お池」という小さな池があって、かつてはこの池で身を清めてお参りしたそうだ。

「お池」のそばでコーヒータイムを取って、また境内に下りる。

すぐ足元に名神高速道路が走っていて、多賀サービスエリアがちょっとめずらしいアングルで眺められる。

このあとしばらく車道を歩いて、多賀大社に到着して解散となった。

この講座は楽ちんで、復活してうれしい。