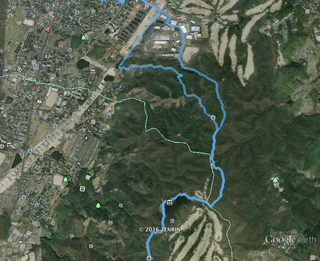

昨日はトレラン復帰初戦で、比叡山の北方稜線を目指した。

仰木峠から北の稜線は以前から気になっていたエリアで、登山地図ではおおむね不明瞭な道となっているが、ヤマレコではいくつかの記録もある。特に気になるのは『宮メズラ山』という奇妙な山名。

仰木峠からしばらくは昨年、比叡山のトレイルランの大会で使われたので、そこそこは整備されているはずだと思った。

例年ならこの時期はそれなりの積雪が想定されるところだが、先週の愛宕でうっすら程度の積雪しか無かったので、おそらく同じくらいだろうと思って、思い切って出かけてみることにした。

※なぜか gps のデータが壊れていて、トラックの地図はありません。

7時15分過ぎに出町柳をスタートした。

かなり気温が低い感じで、ウエアは着たままで走り始める。

滋賀越道に入って東山トレイルに合流し、バプテスト病院脇から山道に入る。

瓜生山の稜線まで上がると身体が暖まって、少し暑くなってきた。

少し北へ進んだところでライトジャケット上下と薄いベストを脱ぐ。

このあたりはトレランのためにあるような快適な道だ。

あまりにも通い慣れた道なので緊張感がまったく無く、うっかりと東側に下って行く道に入り込んでしまった。こんなところにこんな下りは無かったはずと気付いて引き返した。

雲母坂に入って、いつもの展望台から宝ヶ池、岩倉方面を眺める。今日は愛宕の方もうっすらと雪をかぶっている。

比叡山の山頂エリアに近づくとようやく雪で覆われてきた。

今日はいつもパスしている大比叡を訪れるつもりなので、スキー場のゲレンデ跡の手前の車道を上に上がる。

さすがに寒くなってきてジャケットの上着、そして耳までかぶるヴィーニーを着用した。

車道の一部で少し下って上るところに氷が張っていて、上に雪がうっすらとかぶっているので氷に気付かず、すってんころりんと滑ってしまった。

駐車場を越えてさらに少し登って、大比叡の三角点(848m)に到着した。9時35分。

一段と冷え込んできたので、手袋の上に雨用のグローブを重ねた。

このあたりの道はまったく知らないので、どこか適当にいつもの山道に合流できる道があるのではないかと少し先に進んで、左側の稜線のようなところに入ってみた。

強引に少し下ってみたが、傾斜はかなりきつく、さらに雪がうっすらと覆っているので足元が非常に悪く、これ以上下ると戻るのも大変になると思って、諦めて通常のルートに戻ることにした。

駐車場からは先日歩いた大文字山、如意ヶ嶽、長等山のエリアが目の前に望める。

ちょうと転んだあたりから登山道に合流するための道が分かれていたので、そこを下っていつもの道に戻る。

目指す方向にはあまり雪は無さそうだ。

ジェルを補給しながら先へ進む。

今日は一周トレイルが目的ではないので、横高山と水井山へは登らずに、東海自然歩道を行くことにする。

一旦沢まで下って、段差の大きな階段を登り返して一周トレイルルートに合流して、11時25分にようやく仰木峠に到着した。山頂エリアでちょっと時間をロスしてしまった。

ここが今日の実質的なスタート地点。ここから未知の領域に入る。

今日、初めて腰を下ろしておにぎり休憩にする。しかし止まっていると寒いので、ほんの数分で出発した。

琵琶湖の眺めが素晴らしいが、ちょうど琵琶湖側はネットが張られている。先月訪れた奥島山のエリアが望める。

なかなかの急登があったりしたが、突然林道に飛び出した。このあたりの琵琶湖側は稜線直下まで林道が上がってきているようだ。この林道はトレランの大会でコースになっていたはずだ。

林道の左側に登山道と思われる踏み跡が出てきた。結局先で林道と合流するのではないかと思ったけれど、こういうところで林道を進むといつの間にか登山道から離れていくということをこれまで何度か経験しているので、忠実に登山道を辿ることにした。

しばらくは林道からつかず離れずという感じだったが、次第に登山道は林道からはずれてきた。このあたりは道標も所々にあって、迷うようなことは無かった。

12時15分に大尾山(681m)へ到着。地形図には梶山と表記されている。

ここの下りはなかなかの急斜面で、おまけに雪がうっすらと覆っているので滑りやすく、木に捕まりながらの下りとなった。それでも何度か足を滑らせて尻餅をついた。スパイクは持ってきているが、装着するのが面倒だ。

そして、コースが不明瞭になってきた。うっすらと雪に覆われているので、踏み跡が非常にわかりにくい。

所々古い黄色や赤のテープがあるけれど、離れているので先のテープが見えない。

ネット沿いに下った箇所があったので、同じようにネット沿いに下って行ったら、ルートからどんどん離れてしまった。

これはおかしいと思って登り返したが、今度はまた反対側の変な方向に下ってしまい、正しいルートを見つけるのに苦労した。

gps に入れてきたルートに沿って進もうとするが、もはやテープはまったく見あたらない。

このあたりのルートははっきりした稜線ではなく、小さな沢や突起をへつったりするような感じになっているので、明確な目標が見あたらない。

沢に向かって急な斜面をずり落ちていく。植林が伐採されていて、切り株がかなり新しい感じなので、どこかに踏み跡はあるはずで、おそらく近くまで林道が上がってきているに違い無い。ただ、この林道に出ると京都側に下ってしまう。

まだまだ先は長いし、この先もおそらくルートが不明瞭な箇所が出てくるだろう。今日はこのあたりで引き返した方が安全と判断した。1時過ぎだった。

帰ってから登山地図を見たところ、ちょうど『迷』の印が表記されているあたりだった。

さて、戻ってどこへ下るか。

少し戻れば滋賀県側に下る林道に出られるが、ここは林道に出てから下界までが遠い。湖西線の駅まで行こうとしたら 10km くらい走らなければならないのではないか。それに手元の地図では電車の駅までの道はわからない。

それならいっそ、大尾山まで戻って大原へ下った方がいいのではないかと思った。トレランに来ているので、長いロード走は避けたいと思った。

ずりずりと滑った大尾山の斜面を必死で登り返して、1時55分に大尾山に帰り着いた。雪が舞っていて寒い。

ジェルを補給して下りに向かう。

結構急な下りで、ほどなく沢に合流した。結構道が荒れている。

このあたりには音無の滝がある。沢に入って少し下ると三の滝。

おおむね沢の右岸をへつっていくが、なかなかしょっぱい道だ。まさに踏み跡程度という感じで、足元が濡れていて、滑らないように手も使いながら慎重に下る。もし雨だったらかなりやばいだろう。今日の核心部分だ。

次は二の滝。

最後は一の滝。

ようやく林道に出て、ほっとした。

少し下ると来迎院。

さらに下ると三千院。

観光名所の大原もさすがにこの季節は閑散としている。

バス停にたどり着いたのは3時前だった。

再挑戦しなければならないが、いずれにしても春以降だ。しかしたとえ雪が無くても同じルートを辿ると同じ結果になる可能性が否めない。

それに本当に歩きたかったのは今回歩けなかった部分なので、次回は北から南下しようと思う。

大文字山、如意ヶ岳、長等山

今日の登山教室はポピュラーな大文字山。しかし序盤はあまり人の歩かないルートを辿って、なかなか味のある楽しい一日だった。

大文字山には以外と味わい深い路があるということはこれまでも何度か聞いていたし、昨日Tさんからも伺っていたが、なかなか自分では行く機会が無かったし、こういう隠しルートは最初はやはり経験者に同行しないと思いがけないトラブルに見舞われる。

と言うことで内心、自分でもかなり楽しみにしていた。

銀閣寺のそばに集合して、最初は通常の大文字山登山ルートに向かった。

しかし朝鮮学校手前を右に曲がって広場を越えるとすぐに、道標の無い道を左に入った。

道はしっかりしている。少し登ると最初のピーク(?)で、城跡の一部とか。

さらに少し行って、次のピークが中尾城跡。

地面が整地されたり削られたりしているのが城跡ということだが、建物はもちろん、石垣などの痕跡もまったく無い。

しばらく行くと沢筋に入ったが、ここがずいぶん荒れている。3年ほど前の台風の影響らしい。この台風の影響はこのあたりの低山でも至る所に痕跡を残しており、先日の国見山もその影響に違いない。

初心者向け講座にはふさわしくないルートだが、ここまで来たら行くしかない。

ほどなくしっかりした道が現れて、出会い坂という峠に登り上げた。

あとははっきりしたトレイルをたどって無事、大文字山の山頂に到着。

昼食を済ませ後は昨年歩いた如意ヶ嶽、長等山のルートへ向かう。

昨年、倒壊していた雨社は再建されていた。

如意ヶ嶽へは昨年とはちょっと違うルートで向かった。

舗装道路の展望箇所からは琵琶湖、

そして音羽山などが眺められる。

しばし車道を下ってからガードレールをくぐって登山道に入って少し行くと、かつて(平安時代?)勢力を誇ったと言われる如意寺のエリアの園庭跡に出る。

大きな石がいかにも園庭跡という感じだが、これらの大きな石、どうやって運んできたのだろうか。最初からここにあったとはとても思えない。

皇子山ゴルフ場の横の稜線を下って、早尾神社に無事下山。

この講座にしてはなかなかの長丁場だったと思うが、足が痛いという方もおられながら、みなさん最後までしっかりと歩いていただけました。

愛宕山

今日は大阪国際女子マラソンの応援には行かず、山岳会のベテラン女性のTさんと愛宕山へ行ってきた。

Tさんとはかつては山スキーなどで何度もご一緒させていただいたが、ここ何年かは私がマラソンを重視して山スキーへ行かなくなり、Tさんも家庭の事情などで遠方には出かけられない状態になられているので、しばらく疎遠になっていた。

UTMF が終わったら軽ハイキングにでもお誘いしようと思っていたけれど、思いがけなくヘルニア手術などになってしまってのびのびになって、ようやく今日、実現の運びとなった。

先週の雨が上部では雪かもと思ってスパッツと軽アイゼンを持参したけれど、嵐山あたりから眺めると頂上付近も雪の気配はまったく無かった。

清滝の表参道登山口の鳥居の所で落ち合うことにして、私は JR 保津峡駅から歩いて行った。

保津峡駅を出たのはちょうど9時。しばらくは保津川(桂川)沿いの車道を歩く。

正面に見えるコブは六丁峠だろうか。

六丁峠へ行く車道を見送って、清滝川沿いの一周トレイルの道に入る。

もう少し近いと思っていたけれど以外と時間がかかって、待ち合わせの9時45分を若干過ぎて鳥居の所に到着した。

表参道は随分以前に何度か登ったことがあるけれど、もはや記憶はまったく無い。今日は好天ということもあって、登山者が非常に多い。

ずっと階段が続いてうんざりするが、道が広いので並んでしゃべりながら登った。

しばしば休憩しながらのんびり登る。

歩き出して2時間ほどかかって水尾への分かれに到着した。

このあたりまで来ると空気が冷たい。一時脱いでいたフリースをまた羽織る。

ようやく雪らしい雪が出てきた。

ほぼ3時間で山頂の休憩エリアに到着。お昼も過ぎているので、さっそく広場のベンチで昼食にする。

Tさんが持ってきてくれたおでんを温めていただく。

はやり暖かいものはおいしい。

さらにTさんお気に入りのパン屋さんのサンドイッチもいただく。具がたっぷりのタマゴサンドとカツサンドで、ボリュームたっぷりだ。

Tさんは疲れて食欲があまり無いとのことで、おでんは私が大半をいただくことになった。満腹、満足です。

腹ごしらえが完了してから本殿に向かう。

ついでに奥の院にも。

下山は大杉谷を下る。こちらは階段ではない普通の登山道なので歩きやすい。

第二ベンチと書いてある展望場所からは京都市内と醍醐の山並みがきれいに眺められた。

林道に出て、登山口の鳥居の前を通って、Tさんが車を止めていた駐車場に戻ったのは午後4時前だった。

帰りは車で JR の嵯峨嵐山駅まで送っていただいた。

今日の山行はずいぶん以前から行きたいと思っていたもので、好天にも恵まれて、期待以上に楽しい一日となった。

大峰山

昨日の登山教室は宝塚の大峰山へ行ってきた。

このところの低い気温のおかげで思いがけず氷瀑が眺められ、下山後は武庫川の JR 廃線歩きを楽しんで、充実した一日だった。

JR 福知山線の武田尾駅をスタート。

いきなり廃線のトンネルが現れる。

少し進んだ所で大峰山への登山道に入る。このあたりは散策路がたくさんあって、しっかり道標を確認しないと公園内を廻ってしまいそうだ。

満月滝は見事に凍っていた。

しばらく沢沿いに登って、その後は右岸の道を上がる。結構な登りが続く。

ほどなく稜線に上がり、ニセピークから西へ向かうとすぐに頂上(552m)だった。

下山はさくら道。途中の展望ポイントでは六甲が間近に眺められる。

足元にはこの後歩く予定の武庫川。

無事、登山道を一周回って元の場所へ到着。

プロローグは人気の JR の廃線歩き。

ここは基本的には自己責任の世界で、事故が起こっても JR は責任を持たないという看板が何カ所か立てられている。しかし実際には結構な人気ルートで、休日なら歩く人は多いはずだ。

何カ所かあるトンネルはライトを点けないと何も見えない。

危なそうな鉄橋跡を渡る。

対岸には大きな岩が何カ所かある。

ここに線路を引く工事は大変だっただろうと思う。トンネルも多く、河岸はわりと傾斜がきついので、斜面をへつるのも手間がかかったことだろう。

保津峡のトロッコ列車のような感じで再生させたら、結構人気が出るのではないかと思える。眺めもなかなかのものだ。

ただ、電車で通過したらほんの数分で終わってしまいそうだが。

1時間半近く歩いて JR の生瀬駅に到着して、一日の予定が終了した。

この講座の人たちと再会するのは昨年の夏以来で、久しぶりの出会いをあたたかく迎えていただいて、何とも言えないなつかしい気分になった。

国見山で遭難!?

今日は四週連続で交野山へ向かった。

今日の目的は先週、国見山の下りで出会った通行止めのコースを行くこと。

気温が低いのでウィンドブレーカーの上下を着込んで、3時前に家を出た。

スタートしてしばらくは足の調子が今ひとつで、山田池周回でお茶を濁して終わろうかと思ったりもしたけれど、山田池あたりまで来たら身体が暖まったのか、違和感も無くなったので、予定通り交野山へ向かった。

※真ん中やや左の出っぱりが国見山。右の出っぱりが交野山。

先週に比べると遠方がかすんで見える。

遠方は山科の山で、左の方はおそらく音羽山。手前は京田辺の甘南備山。

久しぶりに山頂の観音岩の下に行ってみることにした。一体何年ぶりだろう。いや、何十年ぶりだ。

岩に掘られた梵字。

山頂直下の岩にも。

寄り道を済ませたら、今日のメインイベントに向かう。

国見山の山頂を通過して、例の通行止めへ。

迷うことなくテープをくぐる。

円通谷と書かれているので谷ルートなのだろう。

少し下ると予想通り荒れてきた。

強引に下るが、これまでの通行止めルートと違って、先の道がまったく見えない。

これまではじっくり見渡すと荒れた先に元の道らしきものが見つかったのだが、今日は甘くはなさそうだ。

道の荒れ方もひどくて、谷筋を下るのは大変なので、左岸に少し上がってみたが、少し下ると完全にヤブ状態になってまた谷に下りてしまった。

ちょっとあせってきた。

もう時間は5時前。そろそろ薄暗くなってきていて、さらに谷筋なのでこの季節はあっという間に真っ暗になってしまう。

ほぼ完全手ぶらで出てきているので、ヘッドランプなんか持っていない。

このまま荒れた谷を下るのは危ないと判断して、明るそうな右岸の稜線に上がることにした。

頼りなさそうな枯れ木の枝を掴んだりして、何とか稜線に這い上がったら、登山道に出会った。正直、ほっとした。

右側を見下ろすと、津田サイエンスヒルズを過ぎてトレイルに入る所にある池と近くの建物の屋根が見えた。やれやれ。

左側の谷筋はうっそうとしていて、早く見切って稜線に上がって良かったと思った。

おそらく、第二京阪の側道から国見山へ登る道標のある場所に下りるのだろうと思っていたら、それよりも大阪よりの場所に下りてきた。道標はまったく無し。

スパバレイ方向に戻って、想定していた道標の場所を通過。

あとは通い慣れた道を家まで帰るだけだったが、久しぶりにちょっとアドベンチャー気分を味わうことができた。

おかげで次回のルートは決まった。

今日、下りてきた道を登って、どこに出るのか確かめたいと思う。

奥島山

今日の登山教室は近江八幡の奥島山。

ここは昔は琵琶湖最大の島だったのが、干拓が進んで地続きになってしまったらしい。

近江八幡からバスに乗って、渡合で下車。しばらく車道を歩く。

若宮神社で一服。

ほどなく登山道になり、休暇村を目指して進む。途中で林道と交差。

休暇村への分岐を見送って、南へ方向転換。

しばらく歩くとさきほど交差した林道の終点に出会った。

ここからの登りはなかなかのものだったが、距離的にはわずかで、昼過ぎに奥島山(425m、別名津田山)に到着した。

山頂のすぐそばには神社がある。

山頂からは展望がまったく無かったが、南側に少し下った所から琵琶湖側に少し入ったところに、大きな岩のある展望エリアがあった。

比良山系は悲しいくらい雪が無かった。びわ湖バレイの人工雪斜面がいかにもわざとらしい感じ。

野坂山地の方はうっすらと雪をかぶっていた。

長命寺山(333m)にも立ち寄るが、ここも展望はまったく無し。

長命寺では 30 分ほど時間を取って、のんびり散策した。

三重の塔。

さらに上に上がると石塔があった。

帰りは 808 段の石段を下って、ちょうど止まっていたバスに乗って、4時頃に近江八幡へ戻ってきた。

おだやかな一日だった。

交野山、国見山

明日は登山教室の随行なので、安全第一で山田池クロカンコースにしておこうかと迷ったのだが、レースという目標が無くなると単調な周回コースの練習は精神的につらいので、結局三週連続で交野山に向かった。

久しぶりの定番コースで、津田サイエンスヒルズの階段を駆け上がる。

ここがジョグのリズムで上がれたことに気分を良くして、そのままトレイルに入ってもジョグのリズムで進んだ。

ゆっくりペースではあったけれど、交野山の最後の急登の手前までずっとジョグのリズムで上がれた。

頂上直下からの観音岩。

以前はこのあたりは高い木が茂っていて、このアングルで観音岩は見えなかったのだが、何年か前に木が伐採されて見えるようになった。

山頂からの生駒、葛城、金剛方面。

若草山が見えるらしいが、かすんでいるせいかよくわからなかった。

今日は帰りにちょっと寄り道をしようと思っていた。

いつもはめったに立ち寄らない、国見山の山頂へ向かった。

国見山(284m)の山頂からの眺めもなかなかのものだ。

高槻方面の山々。

その右側は遠くに愛宕山が望める。

山頂までは何度か来たことがあるけれど、この先は少し進んで谷沿いの道に合流したことが一度あるだけ。

今日はその先を進んでみようと思う。

またまた展望台が現れた。遠方は比叡山。

円通谷というコースがあるらしいが、そこは通行止めになっていた。

こういうのを見るとまた行きたくなるのだが、まだ通ったことのない道がしっかり先に延びていたので、今日はまずそこをトレースすることにした。

この道は津田サイエンスヒルズからトレイルに入ってすぐのところに下りてきた。

スパバレイの横を通った時に、陸上クラブの知り合い二人にばったり出会った。二人も交野山へ行ったらしい。

左足のハムストリングに少し疲労感が残っているけれど、たぶん大したことはないだろう。

約 19km、2時間 45 分くらいののんびりトレイルだった。

山田池の梅

今日は夕方、山田池へ行った。

午前中、半月ぶりに病院での検診があって、医者にジョグを始めているということを伝えたところ、予想外に『どうぞどうぞ』という反応だったので、少しペースを上げてみることにした。

医者の一言というのはなかなか威力が大きく、なぜか序盤から気持ち良く走れた。

このところたまに出た左足の力が抜けるような違和感も無く、このところはずっとキロ6分半程度のペースだったのが、一気に5分半くらいまで自然と上がった。

先週、山田池へ来た時に、梅のつぼみがおおきくふくらんでいるのを見て、植物には極めて疎い私でも『早いな〜』と感じていたのが、今日はすでに咲き始めていた。

ここ二日ほどは平年並みの気温になっているので、つぼみもしぼんでいるかもと思っていたが、先週末の好天で咲いてしまったのだろう。

こういうペースで走るのは9月半ば以来、ほぼ4ヶ月ぶりだ。

もうこういう走りはできなくなるかもと思った時期もあって、そうなったらそうなったでそれも人生かと思ったりしたけれど、やはりこうやって走って汗をかく快感は捨てがたい。

やはり走れるうちは走り続けていきたいとしみじみと感じながら、冷たい小雨の中を家に向かった。

有馬富士

今日の登山教室は三田市の有馬富士だった。

有馬からは随分離れているので、どうしてこういう名称なのかよくわからないが、形と言い、高さといい、ちょうどホンモノの富士山の 10 分の 1 のミニチュアという感じ。

好天であたたかく、のんびりハイキングという感じだった。

※休憩中に軌跡を取るのが止まってしまったようで、池からの帰りのトラックは無し。

新三田駅からしばらく車道を歩く。

有馬富士公園に入って少し行くと、大きな福島大池に逆さ富士が映っていた。

登山というよりは林道歩きという感じ。

ただし頂上へは急な階段を上っていく。

11 時すぎに山頂(374m)に到着した。

山頂でゆっくり昼食。

南側は展望が開けていて、六甲全山が眺められる。

下りは岩のごつごつした道を行く。

下りた所は大きな芝生の広場だった。

時間がたっぷりあるので、見えていた鳥居の所へ行ってみるが、どうも観光地図にある諏訪神社ではなかったようだ。

かやぶき民家にも立ち寄ってみる。

休憩時間をたっぷり取って、ちょうど午後3時に新三田駅に戻ってきた。

のんびり、ゆったりした一日だった。

石仏の道から交野山

先週、源氏の滝から交野山へ行った時に下りてきた『石仏の道』というのがちょっと気になっていた。

と言うことでさっそく今日、行ってみることにした。

そしてそろそろ長い距離にも挑戦してみようと、家からジョグで出かけた。

家を出たのは午後2時頃。おおむね往復3時間と考えた。

昨日の競技場での練習会の疲れか、左足に少し違和感を感じる。1000m を6分以上のジョグしかやらなかったのに。

しかししばらくして身体が暖まってくると違和感も無くなった。

先週自転車で走った道は車が多いので、スパバレイ経由、第二京阪側道で倉治へ向かう。

倉治公園のグラウンドでは野球の練習をやっていた。

しかし少年野球の指導者の罵声は何度聞いても不快感しか感じない。

出発してほぼ1時間で石仏の道に入る。

登りも行けるところまではジョグで、と思っていたけれど、どうも左足の具合がよろしくない。明日は登山教室の随行なので何が何でも無傷で帰らなくてはならないので、あっさりと歩きに切り替える。

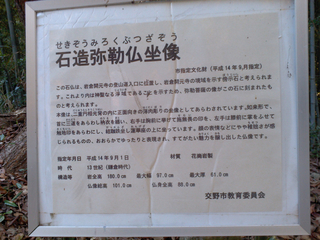

先週は素通りした石造弥勒仏座像。

実は道はコンクリート舗装されていて、脚力のある人ならマウンテンバイクで上がれそうだ。

石仏はここまでのようで、この先は土砂崩れで補修工事をやっていて(今日は休み)、登山道はその脇を登って行く。

急登をひと登りすると展望台が現れた。しかし木が茂っていて視界を遮っている。

もうひと登りしたら見慣れた場所に飛び出した。交野山の山頂から南の方に少し下った場所だ。

ここはいつもは下ってくる場所だけれど、今日は登り。

山頂直下の祠で初詣。

山頂のこういうアングルの写真はたぶん初めてだと思う。

山頂に到着したのは3時半過ぎくらいだった。

白旗池堰堤の左側の斜面は先週登ってきた道だ。

今日は源氏の滝より北側に下りる道を行こうと思っている。

野外活動センターへの分かれを過ぎたあたり、久しぶりに来たら随分木が伐採されている。

一体どうしたことかと思ったら、どうも松食い虫の被害にあっているようだ、

下る予定をしていた分岐は国見山への分かれの少し手前。道標が立っているのを覚えていたので、そこで確認したところ、何と予定のコースが通行止めになっている。

しかしこういうのを見るとますます行きたくなるのが我が山岳会の文化なので、迷うことなくそちらへ向かった。

確かに土砂崩れで道が寸断されている箇所があったけれど、大したことはなかった。

ただし道の不明瞭なヤブ山歩きに慣れていない人にはルートがわかりにくいかも知れません。

ほどなくしっかりした林道に出た。

しばらく下ると通行止めのゲートがあった。

住宅街を少し下るとすぐに第二京阪の側道に飛び出した。

いつの間にやら左足の違和感は無くなっていた。

あとは勝手知った道を帰るだけだが、左足の調子を伺いながらゆっくりと下って行った。

穂谷川沿いの道からはきれいな夕陽と六甲の山並みを味わうことができた。

家に帰り着いたのは5時過ぎ。予定通りほぼ3時間の行程だった。

幸い、左足にダメージは無かったけれど、念のために夕食後は退院時に病院でもらったロキソニンを服用しておいた。

今日は全行程約 20km で、このところしばらく 10km 少々ばかりだったので、一気に倍増してしまったが、結果的には思い切ってやって良かったと思っている。

明日、ダメージが出ませんように・・・。