昨日は登山教室で台高山脈の薊岳(あざみだけ)へ行ってきた。この山も行くのはもちろん、山名を聞いたのも初めてだった。

昨日は夜に、中学高校時代の山の仲間と数年ぶりに4人で再会する予定があったので、できれば近い山が望ましかったのだが、こういう日に限って非常に遠方の行き先になってしまった。

貸し切りバスで、ドライバーがかなり高速で走ってくれた感じがしたけれど、往路は渋滞無しでも休憩を入れて2時間半ほどかかった。

登山口の笹野神社を出たのは 10 時 20 分くらいだった。

いきなりなかなかの急登が続く。

しかしこのルートは標高差 1000m くらい登らなければならないので、私としては急登で一気に登ってくれた方がありがたい。

しかし今日もかなりの猛暑で、先が思いやられる。

マツカゼソウ。

前日、六甲の高山植物園でも見たヤマジノホトトギス。

2時間ほどかかってようやく大鏡池へ到着して、ここで昼食。池はほとんど干上がっていた。

ちょっとしたピーク。ただし展望はまったく無し。

なかなかいい感じの樹林帯。すでに標高 1000m を越えているので、風は多少は爽やかだ。

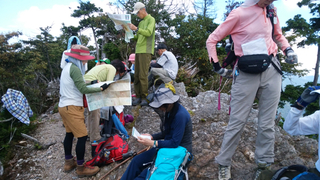

2時過ぎにようやく薊岳(1406m)へ到着した。

大台ヶ原方面の眺め。

反対側には高見山(写真では見えない)。

このあと1時間ほどで明神平。

当初は穂高明神まで行く予定だったけれど、時間切れで最短コースで下山する。

このあたり、上高地あたりの名前がいくつか見受けられるけれど、どういう由来なのだろうか。六甲にもそういう地名のエリアがあるけれど。

少し下ると無人の山小屋。

このあたりはかつてはスキー場だったとかいう話だけれど、車では来られないし、リフトも無し。斜面も六甲の人工スキー場程度の大きさしか無いので、わざわざ板を担いでここまでスキーに来る人がいたとは思えない。

下山は明神沢沿いのルート。

沢で湧き水を飲んだりしながら1時間ほど下って、ようやく林道に出てきた。

もうすでに4時半を過ぎている。みんなで集まる6時半には最初から間に合わないとは思っていたけれど、ここまで遅くなるとは。こでまで随行は何十回かやってきたけれど、おそらくこれまでで最も遅くなる。よりによってこんな日に・・・・。

ようやくバスに乗れたと思ったら、途中で「七滝八壺」という名所があるので寄っていくとのこと。本当は早く帰りたいのだけれど。

小さな橋を渡るとちょっとした滝。

名水とあったのでボトルを持ってきたけれど、ここでは汲めなさそう。しかし沢沿いの道を少し上がると七滝八壺が現れた。

ここで水を汲んだけれど、あまり冷たくなくて、とても名水とは思えなかった。山小屋の下で飲んだ湧き水の方がよっぽどおいしかった。

結局、京都に帰り着いたのは8時半に近かった。

祇園の店に入ったのは9時前だったけれど、まともな料亭だったのでその時間からでもコースを順番にちゃんと出してくれて、懐かしい友人達としばしの楽しい時間を過ごすことができた。

カテゴリー: 登山

白馬敗退

猛暑が続いている。このあたりの数百メートルくらいの山ではとても涼を求めることはできず、長い距離を行くことは難しい。先週は白山でも予想外の猛暑だったので、行くならもうアルプスしかない。

土日が空けられるのはこの週末を逃すとしばらく無いので、お盆とは言え好天が期待できるのであれば行くしかないだろう。

ただ、車は高速が渋滞する可能性があるし、電車も混雑しているに違い無い。

電車の予約状況を見てみると、新幹線はおおむね満席のようだが、松本へ行く「しなの」はまだ指定席が空いているようだ。

となると、かねてから気になっていた白馬岳から栂海新道のアイディアがむくむくと頭をもたげてきた。このコースは入山地と下山地が離れているので、電車でしか行けない。

以前に引いたルートは白馬駅をスタートして猿倉までの車道も含めていたので 53km くらいあって、これはちょっと長すぎると思っていたけれど、猿倉までの約 10km をバスを利用すればトータル 43km くらいで、登りの標高差も 1700m くらいになる。

これなら昨年の水晶岳よりも楽なのではないかと思った。

ただし猿倉までのバスを利用しようとすると、最終が 16 時発なので、夕方まだ明るいうちから歩き出して、眺望の得られる白馬から朝日の稜線を真夜中に通過することになる。

これはいくら何でもあんまりではないかと思ったけれど、最後に日本海を眺めながら海を目指して下っていけるのはなかなか魅力的だと思って、ほんの3日ほど前にこれを実行することを決めた。

木曜日に枚方市へ出かける用事があったので、京阪交通社で切符を買おうと思ったところ、京阪交通社は JR の端末が無いので買えないと言われた。

わざわざ買える所へ出かけるのが面倒なので、土曜日の朝に京都駅で買うことにした。

一番接続のいいのは 12 時名古屋発の「しなの」。ただし松本と信濃大町の乗り換え時間が数分くらいしかない。

土曜日は少し早めに出て、京都駅の窓口でもう1本早い「しなの」を尋ねたところ、これはすでに満席とのこと。「12 時の方が接続がいい」と勧められたので、「のぞみ」の指定まで奮発して安心を金で買うことにした。

新幹線は予定通りだったものの、「しなの」は塩尻の手前あたりですれ違いのために5分ほどの遅延が出てしまった。中央西線は単線なのだ。

大糸線の接続は「しなの」からの乗り換えを待ってくれるとのことだったが、信濃大町での乗り換えが心配だ。

松本駅の乗り換えはできたけれど、走り出してほんのわずかでしばらく停まってしまった。大糸線も単線で、すれ違いの列車で急病人が発生して、その対処をしているとか。

この時点ですでに 20 分の遅れ。信濃大町での乗り換えには到底間に合わず、となると猿倉へのバスにも乗れない。

結局、16 時前に到着予定だった白馬駅に到着したのは 17 時半のちょっと前。当然バスはもう無し。タクシーは 3800 円もかかるので相乗りでもできない限りは選択肢にならない。

乗り換えがタイトなのを心配していたのだけれど、その不安が的中してしまい、結局猿倉まで約 10km を走るしかなくなった。しかもこの 10km で標高差 500m ほど登らなければならない。

UTMF のいい練習になると自分を納得させようとするものの、この時点で今回の敗退は決まっていたようなものだった。

白馬駅に電車で来たのはもう何十年かぶりだ。

八方尾根や五竜のスキーで車では何度も来た時期があったので、駅付近の道はぼんやり覚えている。

午後5時半にスタートして、駅から真っ直ぐに伸びる道を八方尾根スキー場に向かって走る。

白馬飯店は健在のようだ。

八方尾根スキー場とジャンプ台が見える。

このあたりには早くもコスモス。

スキー場の手前の交差点を右にそれて、猿倉に向かう。できるだけ体力を消耗しないように、省エネ走法を心がける。

しばらくは歩道があったけれど、いよいよ道がせまくなってきた。

このあたりはまだまだ傾斜が緩いので、なかなか標高が上がらない。何とか明るさの残るうちに猿倉に着きたい。

タクシーが何台か横を通り過ぎて行ったけれど、スピードを緩めて怪訝そうな感じで私を眺めていくドライバーもいた。

猿倉まではおおむね予想通りの1時間半。午後7時で、何とか真っ暗になる直前に着くことができた。

猿倉荘は高校1年の時に白馬岳に登った時に泊まったのを覚えている。

ヘッドランプとポールを用意して、大福を一つ食べて早々に出発した。

少し山道を登ると林道に出る。林道を少し行くと白馬鑓への分岐。

林道が終わって登山道になってしばらく行くと、白馬尻小屋。

テントが数張りあった。

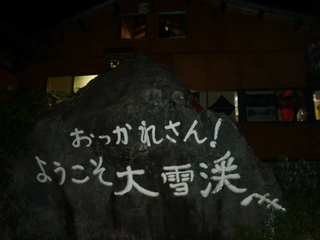

大雪渓の上部が荒れているというようなことを書かれたものが置かれていた。

ようやく登山道らしくなってきたが、なかなか雪渓が出てこない。

以前に大雪渓を歩いた時は白馬尻小屋を過ぎるとわりとすぐに雪渓に下り立ったような記憶があるのだが、雪渓の右岸に沿ってトレースがついている。ただしザレて崩れやすく歩きにくい道だ。

雪渓方向から風が吹いてくるとさすがに冷たい。風が強くないところでジャケットの上を羽織った。

地図で見ると、大雪渓のわりと上まで来ているようだ。

このままずっと右岸を行くのだろうかと思っていたら、ようやく雪渓に下り立った。アイゼンを着用する。

結構大きなクレバスがあって、かなり荒れている感じ。

さらに登ると、上部から崩れてきたガレが雪面を大きく覆っている所が随所にあり、もはや雪渓と言うよりはガレ斜面になってきた。

gps に入れてきたルートよりは若干右岸寄りを歩いているようなので、本来のルートに近づこうとするが、斜面が崩れやすくてなかなか思うにまかせられない。

上に上がろうとしてもずり落ちるし、踏ん張ろうとすると足元が崩れてしまう。1m ほどずり落ちることもあった。

上部を眺めると一段と厳しくて、このまま上に上がることはできない。

いつ上から崩れてくるかわからないので、かなり危険な状況だ。

部分的に草木の生えている部分に渡ったりしてみたが、それも続かない。

だいぶ左岸寄りに行ったところに水の流れる小さな沢があって、これを少し登ってみた。

しかしすぐに段差が現れて、それ以上は進めなかった。

明るくなればルートが判明するかも知れないが、夜明けまではまだ数時間ある。こんな危険な場所で時間を過ごす訳にはいかない。

地図を見ると、葱平のすぐ下の等高線が詰まっているあたりにいるようだ。ここを抜ければ安全地帯に入れる。しかしここを登り続けるのはあまりに危険だ。あとちょっとの頑張りが事故につながることが往々にしてある。

猿倉までの 10km ジョグの疲れもあって、気力も今ひとつだった。

何よりも、一刻も早く安全な場所に行きたいという気持ちが強かった。

まだほんのプロローグ部分にしか過ぎないけれど、今回はここで引き返すのが最善と思った。

下りは本来のルートに近いルートを行ったので、登ってきた危ないガレ斜面はあまり通らずに済んだ。

元来た右岸の道に戻れた時は本当にほっとした。気持ちを落ち着けることも考えて、おにぎり休憩にした。

アイゼンを脱いでザレた道を下る。足元が崩れて尻餅をつくということが立て続けに3回あって、これでもう朝を待って登り返すという気持ちはまったく無くなった。

猿倉には午前0時過ぎに戻ってきた。

朝までは時間がたっぷりあるので、白馬駅までゆっくり歩こうと思ってスタートしたけれど、やはりこういう時はしっかり走っておいた方がいいと思い直して、ジョグで下った。

数台の車が猿倉に向けて上って行ったけれど、みんな前からヘッドランプを点けて走っている人間が来るのに出会って、ちょっとびっくりしているように感じられた。

スキー場への交差点の角にコンビニがある。駅からは 1.5km くらいだろうか。ここでビールを買って飲んで、ゆっくりと駅に向かおうかと思ったが、やはりここも一旦は駅までちゃんと走って締めようと思い直して、ノンストップで駅に向かった。

駅に到着したのは午前2時少し前だった。

駅のそばに足湯があって、夜中も開いていたので、ここでしばらく時間をつぶした。残念ながら駅の近くにはビールが買える店が無かった。

時間がたっぷりあったので、6時過ぎの始発からずっと各停を乗り継いで、家に帰ってきたのは3時過ぎだった。

わざわざ新幹線まで使って何をしに行ってきたのかという気分にもなるけれど、数字的に見れば 30km 近い距離を踏んで、標高差 1500m の上り下りを8時間半ほどかけてやったので、近場の日帰り並みのことはやったように思う。

と、自分で慰めることにしよう。

帰ってから大雪渓の最近の情報を探ってみたところ、最後に少し登った沢のさらに左岸寄りのところにちゃんとしたルートがあるようだった。

ただしこれは現場を見て記憶がまだ生々しい状態なのでわかったことで、この写真を行く前に見ていたとしても、現地で本来のルートを見つけることは不可能だったと思う。

帰りの電車の中でもう一度地図を見て今回のルートの事を考えてみたところ、大事なことをまったく失念していたことに気付いた。

これまで遠出した時はいつも車だったので、スタートとゴールは同じ地点の周回か往復コース。つまり登りの標高差が下りの標高差だったのだが、今回は実は下りがほぼ 3000m の標高差だったのだ。白馬岳の山頂(2932m)から日本海の海抜ゼロメートルまでだ。

登りの標高差が猿倉からなら 1700m なのでそんなに大したことは無いと思っていたけれど、もし予定のコースをそのまま行っていたら、終盤で相当悲惨な状態になったのは間違い無い。

親不知スタートにするとほぼ 3000m の登りになるので、このコースは私にとってはちょっと厳しすぎる。

いろんな意味で、あそこで断念して帰ってきたのは正解だったと思う。

深草トレイル

京都一周トレイルの講座は先月で西芳寺まで到達したが、今月は伏見桃山から再スタートとなった。

深草ルートは京都一周トレイルが設定された当初は無かったけれど、元々地元では深草トレイルとしていくつかの散策路が設定されていて、その一部を京都一周トレイルの深草ルートとして結合したらしい。

昨年の1月に別の講座でこのコースに近いルートを反対方向に歩いた。

今日も暑くなることが予想されたので、めずらしく帽子をかぶって、さらに首筋を冷やすパッドを着けて歩いた。

スタートは京阪の伏見桃山駅。

しばらくは大手筋を東に向かう。

御香宮神社。昔の本殿はもっと東にあったらしい。

ちょっとルートをそれて乃木神社。ただし前を素通り。

桃山御陵のエリアに入って木陰になると暑さはかなりマシ。

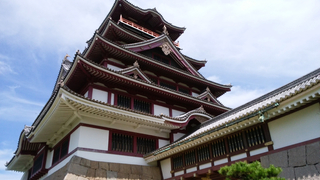

伏見桃山城は入れないので素通り。耐震強度に問題があるとか。

山科と深草を結ぶ八科峠。このあたりは細い車道でわりと車が通る。

ようやく林道になって大岩の展望台へ向かう。

12 時前に展望台に到着して、昼食。

足元に伏見桃山城と桃山御陵。

愛宕山。

東はポンポン山や小塩山などの西山。

ここから林道を離れて登山道を下って、堂本印章画伯寄進の鳥居。

大岩街道そばの参道入り口。

暑い住宅街をしばらく歩いて、ようやく稲荷への山道に入る。

「弘法の滝」とあるけれど、樋から水が落ちてくる滝モドキ。

伏見神宝神社。

ほどなく稲荷大社のメインストリートに合流。

奥社では初めて「おもかる石」を持ってみた。思ったより重かった。

平日だと言うのに千本鳥居は大混雑。

本殿も人だらけ。

今日も暑い一日だった。

白山

先週末は恒例の夏山登山で白山へ行ってきた。

中学2年でワンダーフォーゲル部に入って、初めて登った大きな山が白山だった。生憎の天候で、室堂から山頂への往復は雨に降られたことだけを覚えている。

その後しばらく再訪の機会が無かったけれど、40 代後半になって山スキーをやるようになってからは春に何度か来て、ワンデイ登山でも何度か来て、近年はかなり馴染みの山になっている。つい6月にも北側のルートを周回したばかりだ。

四季を通じて(厳冬期は除いて)何度も来ているけれど、それにしてもこれほどの酷暑は初めてだった。まさかこれほどの高山でこんな天候に見舞われるとは思いもしなかった。

昨夏の仙丈ヶ岳も予想外の高温だったけれど、それとは比較にならないくらいの気温で、別当出合から登り始めてからの2時間くらいはまるで猛暑日の街中を歩いているような気分だった。

市ノ瀬から別当出合はこの時期は乗用車は入れないけれど、貸し切りのバスは入れるらしい。と言うことで、期待以上にスムーズな行程で、昼前には別当出合をスタートすることができた。

4月には板がはずされている恐怖の一本橋だが、今回は安心して渡れる。

1時間ほどで中飯場。もう汗びっしょりだ。体感的には 30 度を軽く越えている。

かわいい花がいろいろ咲いているけれど、花に詳しい人から離れて歩いているので、何の花かわからない。

これはシモツケソウ?

甚之助避難小屋でしばし休憩して、今日の宿泊地の南竜を目指す。

このあたりから雲が広がって、少しあやしい空模様になってきた。酷暑がやわらいだのはいいけれど、今にも雨が降ってきそうな感じ。

先週、美ヶ原でたくさん見かけたハクサンフウロ。

ニッコウキスゲ?

幸い、雨に降られることもなく、ちょうど4時頃に南竜山荘に到着した。

夜も気温は高くて、結局毛布を掛けることは無かった。

朝食はおにぎりの弁当にしてもらって、午前3時半に出発した。トンビ岩コースを行く。さすがに朝は寒い。

満天の星空で、うっすらと天の川が見える。これほどの星空を眺めるのは本当に久しぶりだ。

1時間ほどでトンビ岩に到着。かなり明るくなってきた。

展望コースの尾根に隠れてご来光は拝めない。

登り切ると御前峰が見えてきた。

5時20分頃に室堂に到着して、朝食にした。風が冷たくて寒い。

6時過ぎに室堂を出発して、45 分ほどで御前峰に到着。

360 度の絶景で、北アルプスも望める。

すぐ目の前にはそのうちに行きたいと考えている剣が峰。

20 分ほどゆっくりして、大汝峰に向かう。

血の池。どこが血の池なのかまったくわからない。

ミヤマダイコンソウ。

8時25分に大汝峰に到着。

6月に歩いた中宮道の尾根。

室堂に戻る途中、時期的にもう見られないかもと思われたクロユリに遭遇。

もうすでに歩き始めてから6時間以上経って、普段の一日分くらい歩いていて、お疲れモードの方も出てきたが、別当出合まで標高で 1000m 少々下らなければならない。

弥陀ヶ原は人が多かった。

黒ボコ岩は大混雑。

ここからしばらくの下り斜面はお花畑状態だった。

バスのお迎え時刻が迫っているので甚之助避難小屋は通過して行く。このあたりから気温が上がってきた。

トリカブト。

ヤマアジサイ(ガクアジサイ)?

中飯場の水道で顔を洗って、ようやく吊り橋が見えてゴールが近づいてきた。また前日のような天候。

別当出合に着いたのは午後1時半過ぎだった。

それにしてもまさか白山でこんな酷暑に出会うとは思っていなかったが、下界もかなりの高温だったらしい。

この酷暑、いつまで続くのだろうか。

高城山

月曜日は登山教室で遠路はるばる吉野へ行ってきた。

当初はバスで上まで上がって、奥千本まで行って下りてくる予定をしていたが、バスが道路工事のために平日は運行していないということが現地に着いてから判明して、仕方無く往復ロープウェイを利用して、結果的に高城山(たかぎやま)展望台を往復することになった。

近鉄の吉野駅へは阿部野橋から急行で約90分。音楽を聴きながらでも飽きるくらいだが、高取山へ行く壺阪山駅を越えると郊外の山間部の雰囲気が出てきて、吉野川に沿って走るあたりはなかなかのいい眺めだった。

駅を出て少し行くとロープウェイの駅。何と昭和3年の建設という古いロープウェイ。ここでバスが運行していないということが判明。

ロープウェイを下りて、行けるところまでということで車道を歩き始める。

まずは黒門。ただし現在のものは昭和60年に改築されたもの。

次に銅の鳥居。奈良の大仏を作った時の余りの銅とか。

次は金峯山寺。

蔵王堂は立派。

しばらく登ると蔵王堂の屋根が立派に眺められる。後ろは高取山。

花矢倉展望台からの定番のアングルだが、桜は無し。

昼過ぎに高城山(たかぎやま、698m)展望台に到着した。

ここからは高見山もきれいに見えた。写真では霞んで見えないけれど。

昼食を摂って、ゆっくり下る。

タケニグサ。

吉野水分神社。

ウバユリ。

ヒオウギ。

吉水神社に寄り道。

ほとんどが車道歩きだったけれど、標高でほぼ 700m の山には登れたので、そこそこは歩いたという印象は残った。

吉野なんて遙か彼方というイメージだったけれど、日帰りでもそこそこは楽しめるものだと思った。

高畑山、溝干山

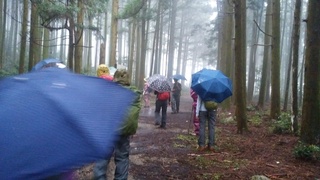

昨日の登山教室は鈴鹿南部の高畑山と溝干山。終日、雨だった。

家を出る時は傘は必要無いくらいの小雨だったが、京都駅に着いた頃には傘が必要だった。

ただ、本降りというほどではないので、傘をさして旧東海道を鈴鹿峠へ向けて歩き出した。

片山神社を一回り。ずいぶん由緒のある神社だったらしい。

焼失した本殿があった所。

旧東海道の石畳の道を上がる。

旧東海道を6日間で走る(歩く?)という「東海道五十三次遠足」というイベントに参加したのはもう 20 年ほど前のこと。

まだまだマラソンの自己記録更新を狙っていた頃で、フルマラソン以外の大会はすべてマラソンのための練習という気持ちで参加していて、その頃はマラソン以上の長距離のウルトラマラソンはまったく興味が無かった。

年末から年始にかけての時期の開催で、ひょんなことからほんの数日前に参加を決めた。参加者は 10 数人程度で、毎日のゴール地点は決まっていて、ホテルが予約されている。

東京スタートと京都スタートを交互に何回か開催されたが、今はもう無い。私が参加したのは京都スタートの時で、確か午前0時に三条大橋を出発したと思う。この日は三条大橋から桑名までの約 120km だった。

旧東海道なので今は交通量はそれほど多くはないけれど、それでも部分的には今の国道1号線を辿る部分もあったりして、地図は提供されてはいたものの、ハンディ gps は無い時代だったので、ルートファインディングも苦労させられた記憶がある。

20 時間ほどかかってようやく桑名には到着したものの、翌朝はベッドから起き上がれないほど疲労困憊して、わずか1日でのリタイアとなった。

鈴鹿峠はこの時に通過した。登りが苦しかったことと、石畳の道はかすかな記憶が残っている。

そんなことを思い出しながら雨の中を登って行った。

ほどなく鈴鹿峠に到着。

鏡岩に立ち寄ったが、展望はまったく無し。

雨が強くなってきたので雨具のパンツだけをはいた。

結構な登りが続いて、稜線に上がると鈴鹿らしい風化した道が出てきた。

滑りやすい道を慎重に上り下りして、昼前には高畑山(772.9m)に到着した。

そろそろ空腹を訴える人が出てきたけれど、ここは風当たりがきついので平坦地を求めてさらに先に進む。

40 分ほどで溝干山(770m)。

少し下って坂下峠まで行けばもっとゆっくりできるだろうということで、軽食で小腹を満たしてさらに先に進む。

坂下峠までの下りは以前の豪雨で道がかなり崩れていて、滑りやすくて緊張を強いられた。

坂下峠まではたぶん 15 分くらいだったと思う。もうちょっと行くと林道に出るということで、さらに先へ。

峠からはほんのわずかで舗装道路に出て、そこでようやく昼食となった。

随行の仕事を始めて約3年。これまで数十回もやってきたので、雨に遭ったことは何度もあったけれど、幸い昼食を取る時に雨が降っていたことは無かった。雨が降っていた時はたまたま避難小屋があったりして、雨中の食事は今回が初めてだった。

こういう時のためにと忍ばせてきた軽量折りたたみ椅子が初めて威力を発揮した。みなさん、立ったままで落ち着かない様子だったけれど、私は椅子に腰掛けて、いつも通りカップラーメンもしっかり食べることができた。

ただ、自分だけ座っているのがちょっと気が引けて、いつもの食後のコーヒーは止めておいた。

その後、車道を1時間少々歩いて大原貯水池に到着。

ちょうどダムの所までバスが来てくれていたので、そこがゴールとなった。

行動中が終始雨だったのはこの仕事では初めてのことだった。ただ、風があまり無かったので、雨具の上は着ずにすんだ。その分、結構濡れてしまったけれど、雨具を着て中から濡れるか着ずに外から濡れるかの違いだけだ。

今頃でこのあたりの山ならよほど荒れない限りは多少濡れてもそれほど危険では無い。

たまにはこんなこともあるだろう。

比叡アルプス

三連休明けの火曜日は登山教室で比叡アルプスへ。

前日に梅雨明け宣言があり、この日も暑かった。

比叡アルプスは今年の2月に比叡山北方稜線を南下した時に下りに使った道。その時が初めてだったので、道を間違えて変な谷に入り込んでしまった。

この日は登山教室なので、北白川ラジウム温泉のある地蔵谷のバス停からスタートする。

このあたりの沢筋の砂はいわゆる「白川砂」と呼ばれる砂で、今は採取が禁じられているらしい。

2月は下りだったのでそれほど傾斜がきついとは思わなかったけれど、登ってみるとなかなか登り応えのある道だ。

ただ、ほとんど樹林帯なので、日射しが遮られているのが助かる。そのかわりに展望は得られないが。

しばらく登ると修学院の方へ下る道との分かれに到着した。2月に来た時にマウンテンバイクのグループがいた場所。

少し登ると電波塔に出た。

四明岳の展望台と、右は大比叡。

ほどなく一本杉。

ここの展望エリアでしばしの休憩。

京都方面。

こちらは琵琶湖。

ここはドライブウェイの展望エリアで、びわ湖花火大会の日に来ると車1台で 5,000 円取られるとのこと。

このあとしばらく東海自然歩道を辿って、急な階段を一気に下る。

東海自然歩道から分かれてそのまま四ツ谷川沿いにしばらく下ると、コグリの滝。

ピンボケのイワタバコ。

野添古墳の公園でまたまた休憩。

このあと、京阪石山線の穴太(あのお)駅で解散になって、私は JR の唐崎まで歩いて帰ってきた。

2時過ぎに解散したのでもう1ラウンド行ける時間はたっぷりあったけれど、とにかく暑いのと、前日のマラニックの疲れもかなり残っていたので、そのまますんなりと帰ってきた。

西お多福山

一昨日の日曜日は登山教室で六甲の西お多福山へ行ってきた。

全山縦走路のほんのわずか南に位置する山だけれど、これまで眺めたことはあっても登ったことは無く、登ろうと思ったことすら無かった。

降水確率が高くて雨を覚悟していたけれど、家を出かける時は降っていなかった。

が、電車で移動しているうちに雨が降り出して、集合地の JR 住吉駅に向かう頃は本降りになっていた。気温も湿度も高くて、こういう日は雨具を着ると汗で中からびっしょりになる。憂鬱だ。

ところがいつの間にか雨が止んでいて、バスに乗る時はすっかりあがっていた。

渦森橋でバスを降りて、しばらく車道を歩く。

広大な住吉霊園の中をひたすら登る。

ニシキムラキウツギ。

ヤマゴボウ。

神戸の街が水墨画のようにモノトーンで見える。

歩き出して 50 分ほどかかって本来の石切道に合流した。

少し車道を上がってようやく山道へ。

ヤマブキショウマ。

アカショウマ。

ガーデンテラスに近づくとヤマアジサイ。

昼過ぎにガーデンテラスに到着して、展望エリアで昼食。普段なら混雑するエリアだけれど、不安定な天気のせいか空いていた。

昼食後は西お多福山へ向かう。電波塔が見える。

自分で行く時はこのあたりはドライブウェイを行くけれど、この日は全山縦走路を忠実にトレースする。

キツリフネソウ。

西お多福山の山頂へはまともな道が無い。電波塔への車道のわきのヤブを強引に登って、目的の山頂(878m)に無事到着した。

電波塔はもう少し先。

下山は住吉川方向へ。

渡渉地点はもし雨で水かさが高かったら苦労しただろう。

予定より時間がかかっているけれど、予定通り打越峠経由で行くことにする。

4時過ぎに岡本の住宅街に下りてくることができた。

さすがに今日は雨だろうと思っていたけれど、またもや幸運にも雨に遭わずに済んだ。

それにしても蒸し暑い一日だった。

摩耶山

昨日は随行で六甲の摩耶山へ行ってきた。本当に暑い日だった。

初心者向きの講座なので、布引ハーブ園までロープウェイで上がる。

途中では布引の滝が上から眺められる。

標高 400m あたりまで 10 分ほどで上がる。しかしここも暑い。

バラもお疲れ模様。

登山道に入って少し行くと、オカトラノオ。

全山縦走路に合流して、まずは稲妻坂。

天狗道を上がってようやく電波塔のそばにたどり着いた。このあたりはアジサイがたくさん咲いている。

私自身はこれまでいつも素通りしてきた摩耶山山頂へ向かう。

まずは天狗岩。

そして 12 時前に摩耶山の三角点(698.6m)に到着した。

そして掬星台で昼食。

ここまで来てもまったく涼しくない。

下山はまずは摩耶山史跡公園へ。

天上寺は以前はここにあったそうだ。昭和 51 年に火災で焼失して、現在の場所に再建されたとのこと。

延々と石段を下る。

そして仁王門。

仁王門の脇に立っていた仁王像は現在の天上寺に移されているらしい。

かつての参道だった青谷道を下る。

なかなかいい雰囲気の道だけれど、石段が続くのはちょっとうんざりする。

不動滝御禊場。

さらに下ると観光茶園。

明治の頃は今の神戸市内中心部に茶畑が広がっていて、茶葉が輸出されていたらしい。

もうすぐ市街地。

午後3時前に阪急の王子公園駅に到着して、ここで解散となった。

アフターを楽しめそうな適当なコースが見あたらなかったので、私は JR の須磨駅から帰った。

本当に暑い日でした。

百瀬川川原谷

昨日の登山教室は野坂山地の百瀬川川原谷だった。

土曜日の講座はこれから3ヶ月、沢登りへ行く。

私自身は沢登りはあまり経験が無いので、随行に多少の不安はあるのだが、仕事なので行かざるを得ない。

昨夏の講座の前に買った沢シューズが実はスパイクシューズだったので、このままではまずいと思ってフェルトの沢シューズを新調した。

近江今津駅からタクシーに分乗して家族旅行村ピラデスト今津へ向かった。

間も無く沢に入るので、最初から沢シューズで歩き出す。

最初は登山道を少し歩く。

10 分ほどで登山道から分かれて小さな沢に入って川原谷に向かう。

沢登りならぬ沢下り。

以外と時間がかかって(30分足らず)ようやく川原谷に合流した。

本流にはいきなり堰堤が見える。

この後はしばらく堰堤の高巻きを何度も強いられることになった。

たまにはこんな気持ちのいい場所もあったけれど。

これは何の木?

高巻きに時間がかかってなかなか先へ進めない。予定のコースを短縮して、ゆるい谷筋を登山道に上がることにした。

しかし昼食後もまだまだ危険な高巻きが続く。

2回ほどロープを張って慎重に通過して、ようやく目指す支沢への分岐に到着した。

本流はまるで人工川のよう。

さすがに堰堤は無くなって、ようやく沢登りらしい沢になってきた。

しかしこういう楽しい部分はほんのわずかで、源流になるにしたがって傾斜が急になってきて、危険は無いけれど登るのがしんどくなってきた。

疲れたという声がそこここから聞こえる。私も随分疲れてきた。

尾根に上がる手前で、横の斜面に踏み跡らしきものが見えるので、ちょっと偵察してきてほしいと頼まれた。

確かにうっすらと踏み跡のように見えたけれど、少し上がると踏み跡ではないと思った。そう伝えたところ、みんなはそのまま沢を詰めて、私はこのまま先へ進むことになった。

ここからの登りは苦しかった。ほんの 10 分程度だったとおもうけれど、なかなかの急斜面で、濃いヤブの部分もあり、途中で何度か手をヒザについて呼吸を整えなければならないくらいだった。

山でこんな状態になるのは本当に久しぶりだ。

登山道に出た時はほっとした。

あとは登山道を1時間ほど下るだけなので、沢シューズを脱いで普通の靴に履き替えた。

濡れたシューズを脱ぐのが大変で、中腰で何とか脱ごうしたところ、バランスを崩して後ろに転倒してしまった。

途中の展望エリアからは手前に琵琶湖、正面に伊吹山、右には霊仙山を望むことができた。

しばらく下って行きに分かれた所まで戻ってきて、4時半にちょうど迎えに来てくれたタクシーと同じタイミングで登山口に戻ることができた。

思いのほか疲れが大きく、今日は予定の無い日曜日だけれど走りに出る気分にならない。先日の白山 13 時間よりも疲れたのではないかと感じるほどだった。