6/9(水)は京都一周トレイルの講座で瓜生山から修学院を歩いてきた。

腰の調子は良くもなく悪くもなく、ここ何日か同じような状態が続いている。一昨日と同様にコルセットを着けて、タプソールを塗って出かけた。

集合は銀閣寺道のバス停そば。しばらく街中を行く。今日も暑い。

北白川天神宮にちょっとだけ立ち寄る。

バプテスト病院のそばから山道に入る。

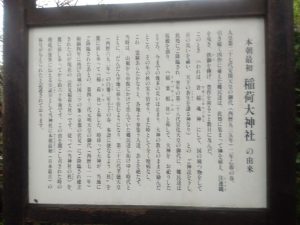

少し歩いて大山祇神社。山道に入ると暑さはずいぶんマシになる。

急登を上がって、茶山。

白幽子厳居跡。

清沢口石切場跡。

歩き出して1時間 10 分ほどで瓜生山(301m)に到着した。

少し進んだ展望場所から京都市内北部。左奥に愛宕山。

石鳥居で昼食にした。

音羽川上流の沢を3カ所渡って、水飲対陣跡へ。

少し上にある展望場所から京都市内北部。真ん中やや右に愛宕山。

その後、修学院離宮方面に下山して、音羽川そばから比叡山を振り返る。

白川通りへ出たあたりで解散した。今日も暑い一日だった。