予定通り5時半に駐車場を出発した。しばらくは樹林帯でまだ薄暗いので、ヘッドランプを着けて出た。

登山口は駐車場のすぐそばで、いきなりの急登が始まる。急登は嫌いではないけれど、朝イチというのはちょっとこたえる。

今回の足元はトレッキングシューズ。北ノ俣避難小屋までは道がドロ沼状態になっている箇所が続くので、トレランシューズだと悲惨なことになる。

30 分も歩くと水たまりが出てきたので早々にスパッツを着けて、ポールも出した。

1時間 20 分ほどで打保からの神岡新道に合流した。神岡新道は昔は本道だったのだけれど、飛越トンネルからの道ができてから歩く人が激減して整備もほとんどされていないらしい。

ドロ沼のところには所々テープが張られている。おそらくミズバショウの保護のための通行禁止措置だと思う。

昔、ゴールデンウィークに山スキーのためにここを歩いた時は、踏まずには進めないほどミズバショウが群生していた。

水たまりは思ったほどはひどくなくて、中に染み込むほど濡れることはなく、2時間 10 分ほどで寺地山(1996m)に到着した。

展望も何も無いので通過して、しばらく進むと前方に北ノ俣が見えてきた。

避難小屋は昔は道の横に見えていたのだけれど、今は木が茂って見えない。一瞬、先に進みかけたのだけれど、この先、水が補給できるのは黒部五郎小屋まで無いので、小屋の水場に寄って行くことにした。

来し方を振り返る。手前の出っぱりが寺地山。奥の左の方が白山。

出発から4時間 20 分ほどで稜線に出た。正面の奥が水晶岳。その手前に雲ノ平。紅葉はまだという感じだ。

出発から4時間半で北ノ俣岳(2661.3m)に到着した。右の方に槍ガ岳。

北の方には薬師岳。薬師の左肩に剱が見える。

正面が黒部五郎岳。右に笠ガ岳。

のんびりしている訳にはいかないので、先に進む。

赤木岳はピーク下を通過。

中俣乗越まで来たけれど、黒部五郎はなかなか近づいてくれない。

ここでロキソニンを投入して、ようやく黒部五郎の肩に到着した。

ほとんどの人たちはここにザックを置いてピストンするのだけれど、私は稜線ルートを行くつもりなのでザックは担いだままで登る。

12 時 45 分、出発から7時間 15 分かかってようやく黒部五郎岳(2839.7m)の山頂に到着した。

カールを見下ろして、正面真ん中が鷲羽岳。黒部源流と雲ノ平が見渡せる。

こちらは奥が槍穂高連峰で、その手前は左から三俣蓮華と双六。さらに手前はこれから辿る稜線ルート。

稜線ルートは登山地図では破線ルートになっている(一般路ではないという意味)。展望がいいはずのルートがどうしてそういう設定になっているのか不思議だったのだけれど、歩き出してその理由がわかった。

岩がゴロゴロしていて非常に歩きにくい部分が多いのだ。まったくペースが上がらない。まるで北八ツの大岳のよう。

展望を楽しむ余裕は無い。登山地図には「濃霧時は稜線ルートがいい」と書かれているけれど、少なくとも下山に関しては違うと思う。

天候が良かったのでルートをはずすことはなかったけれど、先がわかりにくい部分はしばしばあった。ペンキマークが見えていたので問題無かったけれど、濃霧であればルートを見失う可能性が高いだろう。

カールを見下ろすと適当に下れそうに見える箇所が何度かあって、そこを下ってしまおうかという誘惑にかられたけれど、ラインがすべて見えているわけではないし、斜面を上から見下ろすと崖が見えないので、結局登り返すなんてことにもなりかねない。

仮にうまく下りられたとしても時間的には 10 分か 15 分程度の違いにしかならないと思うので、ぐっと我慢して正規ルートを歩き続けた。

下り出して1時間 15 分ほどで、ようやく足元に黒部五郎小屋が見えた。

ここから小屋まで 10 分ほどで、早々に三俣山荘に向かった。

ここから三俣山荘まではさらっと行けると思っていたのだが、いきなり結構な登りになった。どうもしばらく続きそうで、立ち止まって地図を開けてみたところ、何とこれから標高差 300m の登り!!

コースタイムでは三俣山荘まで2時間で、目的の雲ノ平まではまだ5時間以上かかる。

今、2時半。これから先、コースタイムをそれほど短縮できるとは思えない。三俣山荘のテン場までなら行けそうだけれど、そうすると翌日は雲ノ平をさらっと通過しなければならない。

と言うか、そんなことをして翌日飛越トンネルまで戻れるだろうか。

今回の最大の目的は雲ノ平でのテント泊なので、それができないのであれば考え直した方がいいと思った。

今回はここで引き返すことにした。ここでテント泊して、明日はカール経由で戻る。

北アルプスでのテント泊は本当に久しぶり。20 年ぶりくらいだろうか。

キャンプ料金 1000 円にはびっくりした。世の中の全体的な物価はそれほど上がっていないのだけれど、学費とマラソン大会参加費の高騰に近いレベルに感じる。

テントを張って、まだまだ明るいけれど早々に夕食にした。身体は結構疲れているけれど、目標を断念したせいか、ビールは期待したほどにはおいしくなかった。

明るさが残っているうちはテントの中は結構暖かかったけれど、日が陰ってくると一気に気温が下がってきた。昨夜もあまり寝ていないので、寒さしのぎに早めにシュラフに入った。

中綿ジャケットとダウンパンツのおかげで身体は寒くないのだけれど、末端冷え症の足の指先の冷えがひどくなってきた。

ビールと日本酒のおかげでちょうどいいくらいのほろ酔い状態なのだけれど、足先の冷えのせいでなかなか寝付けない。

何時間も寝返りを繰り返すばかりで、次第に酔いが醒めてきて、ますます目がさえてくるという悪循環に陥ってしまった。

カテゴリー: 登山

北アルプス最後の楽園をめざして

5月にテント泊で熊野古道小辺路に行って以来、またテント泊で行く機会を窺っていた。しかし私の都合と週末の好天がなかなかかみ合わず、計画は増える一方だけれど、実現のチャンスはなかなか訪れてくれなかった。

しかしようやく先週末、絶好の好天予報にチャンス到来となり、あたためていた計画を実行に移すことになった。

もう何十年も前から行きたいと思っていた雲ノ平。北アルプスの最奥部とも言える場所で、「北アルプス最後の楽園」と呼ばれたりもしている。

岩登りや山スキーをやっていた頃にはほとんど考えることも無かったけれど、2年前に水晶岳へ行った時に上から眺めて、いつかぜひあそこでテント泊をしたいと思った。

小辺路の後に次の行き先を考えたとき、真っ先に浮かんだのが雲ノ平だった。

一番近いのは折立から太郎平小屋を越えて薬師沢を経由するルート。しかし折立というのがなかなかの難点で、家から遠くて、さらに有峰林道が夜間通行止めというのがネックになる。

次善の案は、飛越トンネルからのルート。歩く距離は長くなるけれど、登山口までの距離は約 350km。時間は自分の都合のいいように設定できる。

まだ行ったことの無い黒部五郎岳を経由して、雲ノ平から薬師沢を周回すれば、一粒で二度おいしいコースになる。ただしかなりの歩行距離になるのだけれど。

いつもの通り、コースの詳細も登山地図のコースタイムもあまりしっかりとは調べずに、漠然としたイメージだけで実行に移した。

さて、小辺路の後に新調した装備がいくつかある。

ザックは、1泊2日以上の連泊や寒い季節で荷物が多くなっても対応できるように、「macpac AMP Race 40」という 40L のものを購入した。

少し古いモデルをかなり安く入手した。

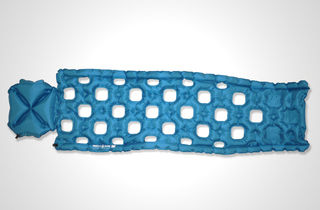

それから「KLYMIT INERTIA-O zone」というエアマット。

小辺路のために山と道の軽量マットを購入したのだけれど、マットをザックの外にくくりつけるというのがどうも前からあまり好きではなくて、全身用サイズなので嵩が高く、小辺路のような軽い道ですら木の枝や岩角などに当たることが何度かあったので、アルプスの岩稜などではそういうことが事故につながりかねないと感じて、パンクのリスクを覚悟の上で、小さくたためるエアマットを新調した。

このマットは見ての通り、シュラフの中に入れるように造られている。実際に使った感じで言えば、上を向いて寝られる人にとっては寝心地はいいと思う。私は横を向いて寝るタイプなので、腰の骨が地面に当たるように感じることが少しあったけれど、収納サイズの小ささのメリットは非常に大きい。

前から持っている OMM のザックは背中のパッド代わりに半身サイズの樹脂マットが入っているので、これを取り出して持って行けば、パンクの時でも上半身だけはカバーできる。

山と道のマットはネットのオークションに出品したら、予想外のいい値段で売れた。

寒い季節に非常に重要なのがシュラフ。いくら何でも今頃のアルプスのテント泊にあのペラペラシュラフで行く訳にはいかない。

10 日ほど前にたまたまネットでナンガのダウンシュラフがわりと安く買えるのを見つけて、「ダウンバッグ350STD」というモデルを注文した。

取り寄せということだったので多少の日にちがかかることはわかっていたのだけれど、何と1ヶ月くらいかかるとの返事。しかしその時はまだいつ使いたいか確定的ではなかったので、値段を考えて待つことにした。

多分1ヶ月もかからずに入るだろうと思ってはいたけれど、さすがに今回には間に合わなかった。

致し方なく、30 年以上前に買った Moncler のダウンシュラフに復活してもらうことにした。重さ約 1.5kg で、注文したナンガのシュラフと比べると重さ、大きさとも倍くらいだけれど、40L ザックのおかげでこれを入れても容量的には大丈夫だった。

荷物の重さは、胸の前で持つ水分と行動食を除いて 8kg くらいだった。全部でも 10kg 弱ということで、まぁ妥当な重さに収まった。

金曜日は夕食を早めに済ませて、6時半頃に家を出た。

このところ京滋バイパスが部分的に渋滞していることが多いので出発前にチェックしておいたのだけれど、久御山淀の IC に入るといきなり「彦根ー八日市間 事故通行止」という表示!!

どうしようもないので、八日市の少し手前の PA に入って、道路情報のラジオを聞きながら、八日市 IC で高速を下りて彦根 iC で乗り直したら料金はどうなるのだろうとスマホで調べて、それを覚悟でまた走り出した。

ところが今度も運良く八日市 IC に近づいたあたりで通行止めが解除されて、目的の飛騨清見までスムーズに走ることができた。

しかしまたまたハプニング。飛騨清見 IC に到着すると、ここから無料区間で高山まで行ける道が通行止めになっている!! そんな案内はどこにも無かったし、なぜ通行止めなのかもわからない。

致し方なく下道に下りて、またスマホで道路を調べたところ、ここから飛騨古川に抜ける道があるようで、そちらに入った。これは走りやすいいい道で、結果的には高山経由よりも早かったかもと思えるくらいだった。

実は出発前に高山から飛越トンネルへの道をネットのナビで調べたところ、これまでに使っていた R41、神岡経由ではないルートが表示されていた。高山の少し北から県道に入るルートなのだけれど、どんな道なのかさっぱりわからないし、行きは夜に走ることになるので、あえてこれまでに走ったことのある道で行くことにした。

神岡からの県道は狭くて急な上りヘアピンカーブが続く。夜にここを走るのは初めてだ。山之村に入ると道が広くなるのだけれど、ここを走るのは本当に疲れる。

飛越トンネルそばの駐車場には 12 時過ぎに到着した。車は 10 台くらい停まっていた。

スマホは圏外なのでバッテリー節約のために電源を切って、缶ビールを飲んでからシュラフに入った。

翌朝は明るくなってから歩き出そうと思って、起床は4時半ということにした。満天の星空で、気分は上々。

国見山

火曜日(9/26)は今月6回目の随行で、台高山脈の国見山へ行ってきた。

昨年行った薊岳の近くで、この時の下山路で国見山を往復した。

今回も貸し切りバスで京都駅から片道3時間という遠征だった。

薊岳の登山口の笹野神社でトイレ休憩。

バスでさらに林道の終点まで行って、しばらく舗装路を歩く。

ハガクレツリフネソウ。

アケボノソウ。

登山路に入るとしばらく沢沿いを行く。

飛び石伝いに沢を渡る所が何カ所かあるけれど、私はバランスが悪いのでこういうのはニガ手。

しばらく登ると明神滝。

出発から2時間ほどかかって明神平に到着した。ここで昼食。

昨年はあちらから下りてきた。

食事後は国見山に向かう。

少し登ると水無山。

国見山山頂手前には大峰方面が良く見える展望場所があった。

国見山(1418.9m)には午後2時に到着した。

山名から考えるとかつてはあたりを見渡せたのだろうけれど、今は木が茂っていて展望はまったく無し。と言うことで、先ほどの展望場所に戻ってしばらく展望を楽しんで、往路をそのまま下山した。

京都駅に帰ってきたのは7時半を過ぎていた。

額井岳、戒場山

9/24 の日曜日は台風の影響で1週間延期になった随行で、奈良の額井岳、戒場山へ行ってきた。

朝夕はかなり涼しくなってきたものの、昼間の日射しはまだまだ厳しい一日だった。

近鉄・榛原駅からバスに 10 分少々乗って、まずは住宅街からスタートする。

田園地帯に入ると正面には目指す額井岳。

しばらく車道を登って、十八神社(いそはじんじゃ)。

ここからの南方の展望はなかなか素晴らしい。右の方は音羽三山。ずっと奥は吉野から大峰か。

南西には高見山など。

ここで先着した 35 人の大集団とかち合わせる。向こうも中高年主体のパーティで、先を譲られたけれど、こちらものんびり行きたいのでしばらく展望を楽しんでゆっくり出発した。

ようやく山道へ入る。

道標はしっかりしている。

お昼前に額井岳山頂(812.8m)に到着して、ここで昼食にした。例の 35 人パーティも一緒。

午後は西に向かって戒場山を目指す。

1時間少々で戒場山(737.4m)に到着した。

戒長寺に向けて急な下りを行く。雨だったらいやらしそうだ。

戒長寺は歴史の古い(平安時代後期にかなり栄えていたらしい)お寺だそうだが、今は訪れる人も少ない感じ。

ここにも大きなお葉つきイチョウがある。

ここからは車道でスタート地点に戻る。

山部赤人の墓(という伝承があるとか)。

あちこちにヒガンバナ。白花もあります。

おおむね予定通りの3時半過ぎにバス停に帰り着いて、往路とまったく同じ経路で帰ってきた。

清滝から鳥居本のち米買い道

水曜日(9/13)は京都一周トレイル講座の随行で、清滝から鳥居本を歩いてきた。

講座修了後は個人的に米買道を水尾まで。

集合は前回解散した清滝のバス停。私はいつも通り、保津峡駅から歩いて行った。この日の行程の前半の道を逆に歩いたことになる。

愛宕山の表参道の鳥居に寄って行く。

清滝川に下りると与謝野晶子の歌碑。

前回は台風の後で清滝川の水もかなり濁っていたけれど、今日はきれい。しかし前日に雨が降ったので水量は多い。

清滝川を渡る橋の手前の広場で昼食となった。米買道はここから入って行くことを初めて知った。

昼食後はちょっと寄り道して保津川の展望場所へ。

芭蕉の歌碑にも寄り道。

ここからは車道を登って六丁峠に到着。

峠を下ると鳥居本。ここが元々の愛宕山参拝口。

今日は行程の都合で嵐山へは向かわずに試峠(こころみとうげ)から清滝に戻る。

車道を少し登って愛宕念仏寺(おたぎねんぶつじ)。

メインの車道から分かれて試峠に到着。愛宕山に登れるかどうかを試すという意味で付けられた名前だそうだ。

車も通れるので、峠には道の上にバックミラーが設置されている。

2時頃に清滝のバス停に戻って解散となったので、私は同じ道をこの日3回目で、昼食をとった場所に向かった。米買道はここから始まっている。

すぐにこんな張り紙が。

そのまま進むとさっそく障害物。

倒木と蜘蛛の巣の波状攻撃を受ける。往時を偲ぶ余裕などまったく無い。

お地蔵さんも苔むしている。

さすがにこれはたまらんと思って、荒神峠からは水尾へは向かわずに保津峡駅に下りようと思った。

峠に近づいて沢筋から離れて山肌を行くようになると、障害物もほとんど無くなった。

清滝からほぼ1時間で荒神峠に到着。

一息ついて地図を眺めてみたら水尾までの道は沢筋ではなくて山肌に付けられているようなので、ここまでほどひどいことは無いだろうと思って、予定通り水尾に向かうことにした。

予想通り、所々に倒木はあるものの、前半に比べたらほとんどハイウェイのような道。

東の田んぼ跡。

お米を担いだ人が歩いていた時代をイメージしながら歩いて(たぶん反対向きだっと思うけど)、峠から 25 分くらいで水尾に下りてきた。

あとは車道を保津峡駅に向かって下るだけ。途中で遊歩道に入った。

4時ちょっと過ぎに保津峡駅に到着した。

終わってみれば楽しい一日でした。

神津嶽から暗峠

月曜日(9/11)は随行で生駒の神津嶽(かみつだけ)から暗峠(くらがりとうげ)へ行ってきた。

スタートは枚岡神社。河内国一之宮だけあって大きい。

生駒には道がたくさんある。特に西側の○○園地には舗装道路もたくさんあるが、できるだけ土道で登る。

展望台から大阪方面を望む。正面奥は六甲。

枚岡神社創祀の地が神津嶽(約310m)。

結構な登りがあって、しばしば通るなるかわ休憩所に出た。

また坂を上がってぼくらの広場を目指す。途中に万葉植物展示園があるのでちょっと寄り道。

ぼくらの広場(524m)からの大阪方面。淡路島の山並みも見えていた。ここで昼食。

奈良方面も見える。

わずかで暗峠。

ここからは車道を奈良側に下る。棚田がきれい。

矢田丘陵がくっきりと見える。

ちょっと寄り道して石造阿弥陀如来立像。

何とか天気は持ちこたえていたのだけれど、このあとついに雨が降ってきた。

また寄り道して、応願寺の十三重石塔。

南生駒駅近くからの矢田丘陵。雨は止んでいる。

近鉄・南生駒駅で解散となった。

朝夕は涼しくなってきたものの、昼間はまだまだ暑い日でした。

経ヶ峰

9/8 はこの週3回目の随行で布引山地の経ヶ峰へ行ってきた。

今回も家から集合地の近鉄・津新町駅まで3時間。そこからさらにバスを2本乗り継ぐという遠征だった。

家を出たのは6時過ぎ。4時間かかって 10 時過ぎにようやく経ヶ峰登山口バス停に到着した。

しばらく舗装された林道を行くと、お地蔵さん。

1時間少々歩いてようやく登山道に入る。

植林帯を登って、別の登山道に合流。

ここからは稜線になる。とは言っても樹林帯。

地元では人気の山のようで、平日にも関わらずすでに下りてくる人にたくさん出会った。

もうすぐで山頂。

12 時 40 分頃、山頂エリアに到着して昼食となった。山頂(818.8m)は 360 度の絶景だけれど、強風にさらされている。

北の鈴鹿方面。

南西の大台ヶ原方面。

南東は伊勢湾。

絶景を楽しんだら南側に下山する。

40 分くらいで林道に出た。

舗装道路を歩いてバス停に向かう。

バスの時間に合わせるためにちょっと寄り道をしたりして、3時 40 分にバス停に到着した。

帰りはバスは1本で、私は往路と同じ経路で同じくらいの時間で帰ってきたけれど、他のみなさんは津駅まで行かれた。

帰りの電車も乗り継ぎはスムーズで、大阪までは座って帰ってくることができたけれど、それにしても遠かった。お尻が痛くなった。

暁晴山

二日続きの随行で、9/5 は兵庫県の雪彦山の北に位置する暁晴山(ぎょうせいざん)へ行ってきた。

京都駅から貸し切りバスで、片道3時間半という遠方。自宅から京都駅までの時間も含めると片道ほぼ4時間半。1日で乗り物9時間というとんでもない行程だった。

峰山高原のホテルリラクシアは標高 930m。ここまでバスで、山頂まではほぼ車道。

30 分少々であっさり暁晴山の山頂(1077.1m)に到着して、早くも昼食となった。

ここから砥峰(とのみね)高原に向けて歩く。

このあたりはススキの名所で、秋のシーズンには観光客で混雑するらしいけれど、観光シーズンにはちょっと早め。

ちょっと不明瞭な箇所もあり、登山道は少しわかりにくい。

出発したホテルからぐるっと廻って北東に向かう。

峰山の山頂(1037.9m)は登山道から少し横にあるけれど、しっかり三角点を踏みに行く。

三角点はヤブの中。

湿原のような所をしばらく歩くと車道に出た。

また登山道に入って、砥峰高原のエリアへ。

白山でも見たツリガネニンジン。

ヤマジノホトトギス。

展望台。

このあたりは映画「ノルウェイの森」の撮影地だそうです。私は映画やドラマはまったく見ないので知りませんが。

キキョウ。

とのみね自然交流館に到着。

バスはここまで迎えに来てくれているのだけれど、ここから少し北の砥峰のピークを踏みに行く。

25 分ほどで山頂(972.1m)に到着。訪れる人は少ない感じ。

何とか持ちこたえていた天気も自然交流館に下りてくると同時に雨になった。

山そのものは砥峰を除いてはハイキング程度だったけれど、とにかく現地までの往復に疲れました。

雪野山

月曜日(9/4)は久しぶりの随行で湖東の雪野山へ行ってきた。

朝はわりと涼しめで、今日は楽かもと思ったのだけれど・・・。

近江八幡からバスで東に向かって、川守という停留所で下車した。

正面に雪野山(または龍王山)を眺めながら、しばらく車道を歩く。

天神社(何て読むの?)。

ちょっと寄り道して野寺城趾。

標高が低い山並みのわりには眺望はなかなかいい。三上山が見える。

大岩(?)からは7月に登った飯道山が望める。

雪野山山頂には古墳がある。とは言っても調査後は埋め戻されている。

山頂(308.8m)で昼食。

涼しかったのは朝だけで、もうかなり暑い。

峠に下ってからまた展望東屋へ向かう。

東屋の展望は木々に遮られていまひとつで、石段を下ってまた別の天神社。ここの見所は七層石塔。詳細は不明だけれど、鎌倉時代のものらしい。

車道に出て登山道はこれでおしまい。

しばらく車道を歩いて倉橋部のバス停に向かう。暑い。振り返ると雪野山

1時間に1本のバスを待って、近江八幡に戻った。

ハイキングコースとして道標はしっかり整備されているけれど、実際に歩いている人はあまり多くない感じだった。そのせいか、平野部のちょっとした丘程度の山にも関わらず、わりと山歩きをしたという印象の残るコースだった。

白山剣ヶ峰

白山は今年が泰澄(たいちょう)上人が開山してから 1300 年だそうである。

「白山」という名称の単独の山は無くて、御前峰(2702.1m)、剣ヶ峰(2677m)、大汝峰(2684m)の「白山三峰」を中心としたこの山域の山の総称で、さらに別山(2399.3m)、三ノ峰(2128m)を含めて「白山五峰」という呼称もあるとのこと。

多くの人が登るのは室堂の正面に聳える最高峰の御前峰で、一部の人は大汝峰にも足を延ばすけれど、剣ヶ峰に登る人はほとんどいない。その理由は単純で、「登山道が無い」から。

かく言う私も、剣ヶ峰にはこれまで登ったことが無かった。白山に来る時はいつも周回しているので、周回路から横にそれた剣ヶ峰は寄り道する余裕が無かった。

剣ヶ峰にはぜひ一度登ってみたいと思いながら、なかなかうまいルート設定ができなかったのだけれど、酷暑の関西を避けてどこかおもしろそうな所をと探った結果、未踏の剣ヶ峰、そして歩いたことの無い白山禅定道を下ることにした。

週末ということもあって一般車は市ノ瀬までしか入れないので、ここを起点にチブリ尾根から別山に登って、「白山三峰」につなげようと思った。これで「白山五峰」のうちの4峰に登ることになる。

2010 年の7月に今回と同じようなルートで、大汝峰から七倉山、白山釈迦岳をぐるっと回って周回したことがある。その時のかすかな記憶を頼りに、午前2時 50 分に市ノ瀬の駐車場を出発した。

しばらく工事用の林道を行く。以前は確か途中で登山道に入ったのだが、その時にあったはずの道標が見あたらない。このあたりだったのではないかと覚しき場所には「工事関係者以外立ち入り禁止」という看板が立っている。

少し林道を進んでみたけれど、方向がおかしいので、看板のあたりをヘッドランプでじっと見回してみたら、登山道らしき道が見つかった。

しばらく登るとまた林道に出る。前回は間違ってこの林道をしばらく登ってしまったのだけれど、今回はちゃんと登山道に入る。

2〜3日前に大雨があって、その影響かあちらこちらで道がちょっとした沢の様になっている。今回はシューズは HOKA にしたので、防水性はほぼゼロ。しかし多少濡れてもやはりこちらの方が安心して歩ける。

4時半頃になってようやく空が少し白んできた。好天だけれど、残念ながら今日のルートからはご来光は拝めない。

出発して2時間半でチブリ尾根避難小屋に到着。トイレを借用した。

カライトソウとツリガネニンジン(?)。

久しぶりに見る雲海。

稜線に近づくと太陽が現れた。

6時 35 分、出発して3時間 45 分で別山に到着した。

神社にもお参り。

こういう絶景は本当に久しぶりで、右から御岳、乗鞍岳、そして槍穂高連峰。

人が多かったので、写真を撮ったら早々に引き返して、室堂方面に向かった。この道は室堂周辺に比べると登山者が少なくて、北アルプスを眺めながらぼたもち休憩を取った。

シモツケソウ。

トリカブト。

実は白山は活火山(ランクC)です。

このあたり、道の右側が大きく崩れている箇所が何カ所かある。前回はこんなだった記憶は無いのだけれど・・・。

御前峰は遠いような近いような。

別山から1時間半ちょっとで南龍ヶ馬場に到着した。

市ノ瀬が標高約 850m。別山が 2399m なので、標高差約 1550m。ここが標高約 2000m で、御前峰まで約 700m 登り返さなければならない。

さらに剣ヶ峰と大汝峰の登りもあるので、累積標高差は登り一辺倒の槍ガ岳 2200m よりも大きい。

昨年8月に随行で歩いたトンビ岩コースを行く。こんなにしんどい登りだったのか・・・。

トンビ岩の岩陰でおにぎり休憩にした。

南龍山荘からちょうど1時間で室堂に到着した。

そのままノンストップで、室堂から 30 分かかってようやく御前峰に到着した。

ようやく今日の目的の剣ヶ峰にご対面。上部の岩は脆そうだ。

写真を撮ったら早々に下る。このあたりは人が多い。

ルートは紺屋ヶ池のそばから。少しくらい踏み跡があるのではないかと思っていたけれど、そういう痕跡はまったく無し。

ピークは右奥で、なるべく岩の大きそうな所を選んで登る。注目されているのではないかと余計な事を考えてしまう。

もっと登りにくいかと思っていたけれど、それほどでもない。小さな石は不安定なものも多いけれど、大きな岩はだいたい安定している。次第に傾斜が強くなってくるけれど、ホールドやスタンスは至る所にあるので、ルートファインディングはあまり難しくない。

池から 12 分ほどであっさり山頂に飛び出した。背景は大汝峰。

さっきとは反対に、剣ヶ峰から御前峰を望む。こちらを見ている人がいるかな。

ヘマをしないように慎重に下って、池のそばから往復 25 分でした。

さて、残りは大汝峰だが、すでに身体は重い。

2010 年に周回した時も、ピークを踏むかトラバース道で七倉山へ向かうか悩んだ末に、せっかくここまで来たのだからと気力を振り絞って、ピークに向かった。

今回の最大の目的は剣ヶ峰で、白山三峰はおまけのようなもの。大汝峰はこれまで何度も登っているし、昨年も2回登っている。

しかし剣ヶ峰はもう登ることは無さそうなので、そうなると白山三峰をやれるのは今日しかない。

時間はまだたっぷりあるので、はやり行くしかないと覚悟を決めた。薬頼みでロキソニンを投入。

急な岩場を越えて、分岐から 15 分で大汝峰に到着した。

振り返ると御前峰と剣ヶ峰。気のせいかこれまで眺めていた景色とちょっと違って見える。

これで思い残すことは無くなった。速攻で下山。最短距離で室堂を目指す。

ハクサンフウロ。

室堂は人があふれていたので水を補給しただけで通過。それにしても暑い。昨年を思い出す。

弥陀ヶ原から振り返る。

黒ボコ岩からのチブリ尾根、別山。チブリ避難小屋の赤い屋根が見えているのだけれど、写真ではわからない。

観光新道を下る。ここも無雪期に歩くのは初めて。

殿ヶ池避難小屋は 10 年ほど前のゴールデンウィークに山スキーで2泊した。夜の星空が素晴らしくて、うっすらと天の川が見えていたのを覚えている。小屋はその後、改装されたようだ。何とトイレに紙が付いていた。

別当出合に下る道を見送って、白山禅定道に入る。市ノ瀬までまだ 6km 以上あるようだ。おそらく歩く人は少ないと思うので、道の状態がちょっと心配だったけれど、草が刈られて整備されているのを見て安心した。

しかしこんな快適な部分はわずかで、火山なので大きな石がゴロゴロしていて歩きにくい。北八ツほどではないけれど。

さすがにここまで来たらもう誰にも出会わないだろうと思っていたら、クマ鈴を鳴らした二人パーティに追いついた。先に行かせてもらったけれど、大きな荷物を背負っている割には歩くのが速くて、なかなかクマ鈴の音から逃れられなくてちょっとイライラした。

ようやく標高が下がってきたと思ったらまた登り返しがあって、指尾山(1417.9m)。

標高が下がってさらに気温が上がってきたけれど、禅定道に入ってからは樹林帯になったので体感的にはマシな感じ。

ようやく終わりが近づいてきた感じで、わずかな登り返しで六万山(1260m)。

午後2時半、ようやく林道に出た。

ここは道路を渡ってすぐにまた登山道に入る。

ここから 10 分少々で登山口に下り立った。

ちょうど前を、別当出合から走ってきたであろうランナーが二人、走って行った。駐車場まであとほんの数百メートルくらいだけれど、私も走る。

それにしてもこのあたりは一体いつまで工事を続けるつもりなのだろうか。

車に戻ったのは午後2時 50 分。行動は 12 時間ちょうどで、距離約 30km でした。

白山では 2010 年の周回以来の満足感のある山行だった。久しぶりに天候にも恵まれて眺望も素晴らしかった。

白峰で温泉に入って、良い気分で高速を走っていたところ、またまた事故渋滞に遭遇!!。彦根の南から栗東まで2時間以上と表示されている。

実は土曜日は時間があったので高速料金を節約しようと思って湖西道路から敦賀に向かったところ、湖西道路の坂本あたりで大渋滞にぶつかった。1時間ほどトロトロ運転で、どうもここは日常的に渋滞するようだ。そう言えば昨年、大汝峰へ行った時も同じ状態に陥ったような気がする。

今日はそれ以上に激しい渋滞のようで、それはもうたまらんと思って、まだ流れていた湖東三山の IC で下道に下りた。

漠然と、琵琶湖大橋を渡って湖西道路に入ろうかと思ったりしたのだけれど、湖西道路も夕方の京都方面はしばしば渋滞する。

IC を出たら R307 だった。R307 と言えば枚方へ向かう道ではないか。確か信楽のあたりを通っていたような気がするのだけれど、詳しくは知らない。

遠回りになるのかも知れないけれど、時間的には車は多くはなさそうだし、おおむね郊外を走っていると思うので信号も少ないだろう。

と言うことで、このまま R307 を行くことにした。

おおむね期待通りで、甲賀町のあたりでは交差点がたくさんあったけれど、それ以降は信号も少なく、スムーズに走れた。

信楽のあたりでは新名神に乗ることもできたけれど、ここからならまた高速に乗ってもおそらく 30 分も変わるかどうかというくらいだろうと思って、そのまま走った。

白峰の温泉から5時間弱で帰ることができた。土曜日は市ノ瀬まで5時間半かかったので、はやり早めに高速を下りて正解だったと思う。

それにしても疲れました。