昨日は随行で三田の千丈寺山へ行ってきた。今回も名前を聞くのも初めての山だった。

三田駅からバスで乙原口で下車。ここから「てんぐの森」に向かう。

前に見えるのは千丈寺山の手前の尾根だと思う。

車道終点のちょっとした広場。朝方は気温が低かったけれど、暖かくなりそうな気配。

気持ちのいい道を進む。

リスが食べたクルミの殻がたくさん落ちているという「森のレストラン」。

このあたりから道がかなりの急登になってきた。

しかし階段になっているので滑る心配は無い。

15 分ほど登って稜線に到着。

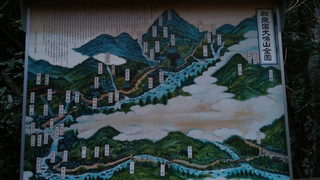

北摂の山々。

一旦、北へ向かって北千丈寺山(576.9m)へ。

少し引き返して南へ向かって、ちょっとした展望台から北摂の山々。

12 時前に千丈寺山(589.6m)に到着して、昼食となった。

下山は南西方向に向かってちょっとした岩場を慎重に下る。

展望台からは足元にダム湖。

そして六甲の全景。

振り返ると千丈寺山。

ダム湖がさらに近くなった。

午後1時半に北浦天満宮に降りて、これで山道は終了。

このあと車道を小一時間歩いて、バスで三田駅に戻った。

このあたりは大昔の火山の痕跡で、ちょっとした出っぱりのような形状の小山が散在している。

距離は短いけれどそれなりの上り下りがあって、手軽に楽しめる楽しいエリアだ。

カテゴリー: 登山

高代寺山

24 日は随行で北摂の高代寺山(こうだいじやま)へ行ってきた。

今回も名前を聞くのも初めての低山だが、強い寒気の影響で適度な積雪があって、里山を楽しむことができた。

出発は能勢電鉄の妙見口駅。

ここまでも線路脇の樹木が雪化粧だったが、駅前も雪景色だ。

しばらく車道を歩いて、吉川八幡神社に向かう。

なかなか立派な神社。

登山道に入って少し登ると、東側に妙見山とケーブルが見える。

剣尾山から妙見山まで歩いたのは2年前だった。

吉川城跡はあまりはっきりした城跡は無かった。

吉川高代寺五輪塔。

高代寺の手前に檻があって、捉えられたクマが入れられているらしい。見えなかったけれど。

高代寺に到着。なかなかいい雰囲気の山道で上がってきたけれど、車でも来られる。

樹齢推定 1050 年という菩提樹。

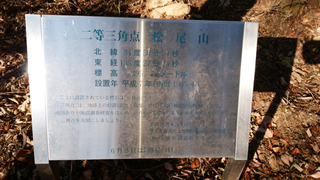

不明瞭な山道を直登して高代寺山の山頂(488.5m)に到着した。三角点があるが、すぐそばに何やら電気設備のような建物が設置されていて、まったく風情が無い。

少し早めの昼食をとって、昼からはしばらく車道を下る。

東側は妙見山と天台山(?)。

南の方には大阪湾が光って見える。

いったん住宅街に出て、しらかば公園で一休み。

住宅街を抜けて城山への山道に入るが、ここは迷路のような道だった。

おそらくほとんど地元の人しか歩かないのだろう。踏み跡がたくさんあるのにはっきりした道標がほとんど無く、まさに里山の典型的なエリアだ。

何度か行ったり戻ったりしながらも 242.2m の三角点に到着した。

最後のポイントの城山にも無事到着。

後ろはたぶん六甲。

車道に下り立ったが、道標は何も無かった。

あとは車道を少し歩いて、山下駅で解散となった。

地図読みの好きな方には楽しそうな山域だったと思う。雪も適度にあって、冬山気分を手頃に味わえた一日だった。

天狗岳

昨日は随行で犬鳴山の天狗岳へ行ってきた。

後半の五本松から犬鳴山温泉までは昨年の秋に紀見峠から南葛城山、和泉葛城山を経て犬鳴山温泉まで歩いた時と同じコースだが、天狗岳というのは初めてだった。

まだまだ記憶がしっかり残っている犬鳴山のバス停で出発の準備を整える。今日も寒いが天候は安定していそうだ。

昨年は速歩で駆け抜けた参道もゆっくりと。

義犬の墓。

登山道は不動明王のすぐ横から始まる。

かなりの急登を滑らないように注意しながらヒイコラ登って、1時間ほどで天狗岳(558m、地形図では「燈明ヶ岳」と表記されている)に到着して、ここで昼食にした。

少し戻って東に向かって、急なアップダウンを繰り返して大タワで車道に出た。

ここから五本松まではしばらく車道。

売店を通過してこのあたりの最高地点(747.7m)まで行った。

南の方は霞んでいてあまり遠くまでは見えない。

あとは犬鳴山温泉まで下るだけ。

車道に出て、トンネルを越える。

午後3時 15 分くらいに犬鳴山のバス停に戻ってきた。

山道を歩いた距離や時間は大したことは無かったけれど、結構楽しめるコースでした。

細野口から高雄

日曜日は大雪の中、登山講座で京都の山を歩いてきた。

当初の予定は京北の細野口から松尾峠、朝日峯から峯山を経由して高雄というコースだったが、積雪のために時間がかかって、松尾峠から高雄に下山することになった。

2〜3日前からこの日はこの冬最大の寒気団が下りてくることがわかっていたが、この講座は基本的によほどのことが無い限りは中止にならない。

土曜日の夜にはここ枚方でも雪がちらついてきた。

朝、外を見たら道路にはうっすらと雪が積もっている。ここでこれくらいなら京北の方はどうなのだろうと思ったら、何と京都市に大雪警報が出ている。

入山口の細野口は山間部を走るバスに乗らなければならないので、はたしてバスが運行しているだろうか。

決行されるかどうか不安な方から何人か問い合わせがあったけれど、どうもバスは遅れながらも運行しているようなので、とにかく行ってみると伝えた。

JR の運行がずいぶん乱れてバスの時間に間に合わない方が出てしまったけれど、バスは京都駅をほぼ定刻で出発した。

京都市内は車道もたっぷりの積雪で、これではおそらく今日の駅伝(都道府県対抗女子駅伝)は中止だろうと思った。

定刻よりも 15 分ほど遅れてようやく雪の積もる細野口に到着した。受講生の方の大半は同じバスだった。

前半のコースは昨年、別の講座で行った朝日峯と同じ。

車道以外は踏み跡はまったく無し。

最近の京都北山でこれだけ雪が積もるのはめずらしい。

講座のタイトルは「ビギナーのための・・・」という名称なのだが、今日のメンバーはリピーターの常連さんばかりなので不安は無い。

田尻の廃村でちょっと休憩。

ようやく登山道に入ってきた。

松尾峠到着はすでに午後1時だった。ここで昼食。

予定のコースへ行くことは時間的にもはや不可能なのだが、朝日峯は雪が無ければほんのわずかの距離にある。

しかし今日の状況では往復小一時間が想定されるので、このまま直接高雄に下山することになった。

松尾峠のお地蔵さん。

当初歩く予定だった峯山の稜線が望める。

松尾峠から1時間足らずで林道に下り立った。

単調な林道を 40 分ほど歩いて、清滝川の車道に出た。

解散後はまた沢池に向かう道を歩いて太秦の方へ出ようと思っていたけれど、この積雪ではかなり時間がかかりそうなので、みなさんと一緒にバスで京都駅に向かった。

市内に入ると車道の雪はほとんど無くなっていて、駅伝も予定通り開催されたようだ。しかし後からニュース映像を見ると宝ヶ池のあたりでは吹雪状態だった。

我々が京都駅に向かう時も、京都駅に近づくにつれて雪が激しくなって、京都駅ではまたかなり降っていた。

京阪七条まで歩く予定は迷わず却下して、近鉄、京阪と乗り継いで帰宅した。さすがに枚方ではもう降っていなかった。

戸寺から鞍馬

11 日は今年初めての随行で、京都一周トレイルコースを戸寺から鞍馬まで歩いてきた。

すっきりしない天気で気温も低く、北の方はうっすらと雪がかぶっている。

一周トレイルコースからは少しそれているけれど、ここを通る時は江文神社ははずせない。

江文峠を越えて静原へ。

静原神社のそばの公園で昼食。それにしても今日は寒い。

ここには立派な杉の木が立っている。

このコースは個人的には何度も通っているけれど、ここはいつも横目でチラッと眺めるだけで通り過ぎてきた。随分由緒のある神社らしい。

そして今日最大の登りの薬王坂へ。

実は山道に入る前のコンクリート舗装の急坂が核心部で、路面にスリップ防止の溝が切られてはいるものの、濡れているとコケでずるずる滑る。今日はあまり濡れていなかったのだ大丈夫だったけれど。

薬王坂弥陀二尊板碑(いたび)。こんなものこれまで気に留めたことも無かったけれど、南北朝時代後期(数百年前)のものらしい。

一頑張りして薬王坂へ到着。

時間があるので、寄り道して竜王岳(506m)へ行った。

ここからは鞍馬寺が大きなアングルで眺めることができる。

鞍馬寺の山門に到着して、駅で解散となった。

どうもこのあたりは水曜日が定休日の店が多いようで、観光客も少なくて閑散としていた。

稲村ヶ岳

先月の八経ガ岳が非常に快適だったので、年始も大峰に行こうと決めていた。

計画は観音峯登山口から観音峯、稲村ヶ岳、山上ヶ岳、余裕があれば大天井ヶ岳まで行って洞川に下ろうというもの。

ヤマレコを調べたら年末に軽いシューズでこのあたりを周回している記録があったので、これなら今回もトレランシューズで行けると判断した。ただしプチラッセルを想定して HOKA ではなくて Salomon のゴアテックスのシューズにした。

昨日、先月と同様に3時に起きて3時半発。高速は京阪奈道路を使った。

道路状況は非常にスムーズで、時間的には先月とほぼ同じなのに高速料金は激安。途中のコンビニで朝食のうどんを食べ、そしてコーヒーを飲んで、6時過ぎに観音峯登山口の駐車場に到着した。車は1台も停まっていなかった。

ウエアは先月とほぼ同じだが、下はフリースのパンツの下にタイツを履いて、6時半に出発した。

駐車場のそばにかかった橋を渡って登山道に入る。

いきなりダイトレのような木道が始まる。ダイトレよりもひどくて、土が流れて障害物になっている状態。こういう木道を登山道でしばしば見かけるけれど、どうしてこんな作り方をするのかまったく理解できない。何年か経てば土が流れてこうなるのは作る前からわかるはずだ。

気温は高めで、タイツが暑い。

来る途中で一時降っていた雨はおさまっているけれど、天気はいまひとつの感じ。大峰と言えば雨というくらい多雨の地域なので、雨が降っていないだけでもまだマシかも知れない。

夜が明けて展望台に到着したが、展望はまったく無し。

標高 1,000m を越えると雪が増えてくる。

雪の量は先月とさほど変わらないけれど、雪質はまったく違う。先月は新雪でやわらかくて、あまり滑らない雪質だったけれど、今日は何度か融雪と凍結を繰り返したような雪質で、堅くて滑りやすい。早々にチェーンスパイクの登場になるだろう。

7時 45 分に観音峯(1347.7m)に到着した。三角点があるけれど、ほんのちょっとしたでっぱり程度。

またすぐに登りになり、8時 11 分に三ツ塚(1380m)に到着した。

そろそろ寒くなってきたのでここで帽子をかぶってジャケットの上を羽織って、ついでにチェーンスパイクを装着した。

ここから法力峠までは下りが多かったので、スパイクの着用は正解だった。

出発して2時間少々で法力峠に到着。ここで稲村ヶ岳への一般路の洞川からの道と合流する。

緩い上り勾配の道で、右側が谷になっている。部分的には鎖があったり、若干注意が必要な箇所もある。

ここで今日初めて二人パーティに出会った。

稲村ヶ岳山荘のある山上辻には9時半に到着した。出発してちょうど3時間だった。

風が強くなってきたのでトイレの陰で雨具のパンツを履いて、黒豆パンを半分食べた。稲村ヶ岳への稜線はかなり風が強そうだ。

西風が強くて、道が稜線の西側になると横風がまともに吹き付ける。木の枝に付いた霧氷の氷が風で飛ばされてきて顔に当たって痛い。完全な冬山の雰囲気になってきた。

道も思ったより険しくなってきた。稜線の東側に入って強風からは解放されたが、左側が切れた斜面のトラバースが続く。

これはもう完全にアイゼン、ピッケルの世界だ。しかし稲村ヶ岳のピークはもうすぐそこ。

稲村ヶ岳(1726m)には 10 時過ぎに到着した。ちょうど若い男性が一人おられた。展望台がしつらえられていて、風情が無い。

展望が無いので近くの樹氷。

稲村ヶ岳は山上ヶ岳(1719m)より少し高いので、今日の最高標高点。

下りに備えてポールを出した。

ポールのおかげで下りは意外と楽だった。

山上辻に戻って、山上ヶ岳へ向かう。

標高差は少ないので淡々と行けるのではないかと思っていたが、登山道の左側(北側)が意外と切れていて、不安定な斜面のトラバースが続く。

ちょとしたルンゼ状の所では流れてきた雪でトレースも消えていたりする。おそらく今日はこれまで誰も歩いていない。

これはもう完全にアイゼン、ピッケルの世界だ。チェーンスパイクではツァッケが小さいので雪面にしっかり食い込んでくれない。おまけに腕の支えは細いトレランポール。滑落停止には使い物にならない。

敗退という言葉が頭に浮かんだけれど、これまでに越えてきた所をまた引き返すのも楽ではない。

雪がかぶっているので谷側の足元がどこまで地面なのかはっきりせず、ぐっと体重を乗せると崩れるというようなことが何度かあって、そのたびに肝を冷やした。

何とか山上ヶ岳までは行って、そこからは最短距離で洞川へ下ろうと思った。

そうこうしていると斜面に氷が出てきた。何とか雪の部分をつないでキックステップで足元を固めながら慎重に通過した。

位置を確認すると山上辻から山上ヶ岳への中間点くらいだ。まだまだ先は長い。

そして小さなリッジを越えて右側に回り込んだ時、目の前に絶望的な斜面が現れた。

この真ん中の氷の部分は今日の装備ではもはや通過不可能と思った。アイゼン、ピッケルの装備でも楽では無い。

覚悟を決めて戻るしかない。

この正月には関東だったかで凍った沢を滑落して男性が二人亡くなっている。同じ過ちをやるわけにはいかない。

とくかく慎重に、慎重に、一歩一歩足元を踏み固めて下った。下りは登りより難しい。

そろそろ危険地帯が終わろうかという頃、稲村ヶ岳の山頂で出会った男性がこちらに向かって来たので、敗退してきたと伝えた。

彼はアイゼンはまともなものを履いていたと思うが、ピッケルは持っていなかったように思う。ポールを両手に持っていた。無事に通過できただろうか。

稲村ヶ岳山荘でちょっと食べようと思って小さな休憩スペースに入ったら、親子のような二人が食事していたので、地図を確認しただけでそそくさと退散した。

法力峠で腰を下ろしてゆっくりしていたところ、何と観音峯の方向から単独行の男性が下りてきた。せっかく一人でゆっくりしていたのに・・・。

しかもすぐそばにザックを置いて、私が見ている地図をのぞき込んでくる。

この人、地図は持っていないの???

何やらスマホをいじっている。

どうも山上ヶ岳を越えて南の方へ向かうつもりらしい。

もう午後1時に近いというのにどういうつもりなのかと思ったけれど、荷物がわりと大きかったのでテント山行なのだろう。

ここからは来た道ではなく、洞川へ下ることにした。

何となくモヤモヤした気持ちを心の底でころがしながら、単調な道を下った。

母公堂へ下ると早く車道に出てしまうので、五代松鍾乳洞の方へ下る。

五代松鍾乳洞は冬場は公開されていないらしい。

午後1時半に登山道入り口に下り立った。

洞川温泉は初めて来た。

正月だと言うのにこの閑散とした街並みは何??。みやげ物店もほとんど閉まっている。

温泉街のはずれからはみたらい渓谷遊歩道を歩く。

駐車場に戻ってきたのは午後2時半過ぎだった。

大峰の冬は甘くは無かった。

久しぶりにかなり本気でビビッた。

これくらいのことは乗り越えないと山に行った意味が無いと思っていた時期もあったけれど、もうそういうのは卒業した。

ただ、私にとって魅力的な山の風景は、きれいな花の咲くお花畑ではなくて、岩と雪の世界だ。

今日のルートにしても、天気が良くて雪が少し緩んでいれば、何と言うこともない雪山ハイクの世界だ。

もう少しコンディションをきっちりと判断して、ぜひまた再訪したいと思う。

堂屋敷、六個山

昨日の随行は箕面の堂屋敷と六個山だった。

箕面の山並みは家の近くから見えていて、これまでも興味を持ったことはあったけれど、いざ地図を開けると標高も低くてゴルフ場や車道が多く、なかなか出かける機会がなかった。

東海自然歩道を走ろうと思って箕面からスタートしたのはもう 20 年くらい前のこと。おそらく箕面に来るのはそれ以来だと思う。

朝の9時半、阪急の箕面駅から出発した。快晴で絶好の登山日和。

さすがに人気の観光地だけあって、先月の貴船と同様に朝から観光客が多い。しかし貴船と違うのは、こんな場所を走るジョガーが結構いること。

しばらく車道(と言っても車が走れるのは駅に近いあたりだけ)を歩いて、箕面の滝へ。

個人的には滝よりもその右上にあった壁の方が気になった。

この後もしばらく車道を歩いて、ようやく登山道に入った。このあたりは自然歩道が整備されているらしい。

天上ヶ岳の山頂へは行かずに役行者の碑に向かう。

役行者はここで昇天されたらしい。

ややこしい道を辿ってちょうどお昼に堂屋敷(553.2m)に到着した。

それにしてもこのあたりの道はややこしい。ポイントには標識が立っているけれど、一人ではとても来られない。

昼食後はほんのわずかで車道に出た。

車道を 15 分ほど歩いてまた山道へ。

大きなケヤキの木。

なかなかいい雰囲気。

と思ったらすぐ横がゴルフ場だった。高いネットが無いのでミスショットの玉が飛んでくるのではないかと心配してしまう。

よくわからない分岐を何度か通って、ひと登りして六個山(395m)に到着した。

何故か三角点の表記は松尾山となっている。

途中に開けた展望箇所があったけれど、山頂は木がちょっとじゃま。これは大阪市内方向。うっすらとアベノハルカスが見えていた。

最後は車道を 30 分ほど歩いてまた箕面駅に戻った。

日曜日なので寄り道は一切無しで、梅田の地下街も足早に通り抜けた。

これで今年の随行はおしまい。

何とか大きなトラブルも無く終えることができたので、ちょっとほっとしている。

瓜生山

一昨日(12/14)は京都一周トレイルの講座で瓜生山へ行ってきた。

集合は白川通り今出川の橋のあたり。先月の講座で歩いた大文字山がすぐそばに望めるけれど、火床は一周トレイルコースには含まれていない。

一周トレイルのコースは個人的には何度も歩いているけれど、実はこのあたりの正規ルートは通ったことが無い。

大文字山山頂からは火床を経由して、下ってからは銀閣寺の雑踏を避けるために朝鮮学校の校庭を通過して志賀越道に抜けている。

なので天神宮神社というのは初めて。

バプテスト病院から山へ入る所にある大山祇神社もいつもは沢沿いの道で通過しているが、この日は参拝。

ここを越えてすぐの所から尾根筋に入る。近年の大雨で沢筋の道がずいぶん荒れているということで、一周トレイルの正規コースがこちらに変更になったそうだ。

個人的に来た時はだいたいいつも沢筋を詰めていたが。

白幽子巌居之跡。

清沢口石切場の跡。

ひと登りで瓜生山の山頂(301m)に到着。山頂からの大文字山。

ここから先はトレランの時はわりと快調に走れる道だが、そこを1時間ほど歩いて例の鳥居の所で昼食となった。

朝はそれほど寒いとは思わなかったけれど、冷たい風が吹いて気温が下がってきた。赤飯おにぎりはちょっと堅かったけれど、あたたかいカップラーメンがおいしかった。

ここからほぼ直角に左に折れて、急な下りになる。

沢(音羽川)に木の橋がかかっていたけれど、こんな橋は記憶に無い。

雲母坂からの道に合流して(水飲対陣之跡碑)、一人の時もいつも一息入れる展望台から愛宕山などを眺める。

この日はここから梅谷を下った。ここは数年前に東山マウンテンマラソンで走った記憶がある道だ。

修学院離宮のそばまで下りると、この日歩いた尾根筋が麓から望める。

白川通りに出た所でこの日の行程は終了となった。

翌日に別の講座の予定があったので二回戦には行かず、高野川沿いを出町柳まで歩いて帰った。

朝も出町柳から歩いて集合場所まで行ったので、ちょうど一周して元に戻ってきた。

八経ヶ岳、弥山

昨日はおそらく今年最後になるであろう、個人山行に行ける日だった。

久しぶりに雪山に入ってみたいと思った。このところヤブこぎや丘陵歩きなどが続いているので、もう少し山らしい山に行きたいという気持ちもあった。

大山や氷ノ山を調べてはみたけれど、日本海側は天気が悪そうだ。北がダメなら南へ行くしかない。

個人的には奈良の南部の山はほとんど行ったことが無い。

昔は大峰や大台などは高速道路が通じていなくて、距離のわりには時間がすごくかかった(という印象があったが、それが現実だったと思う)。それくらいなら白山や岐阜の山へ行った方がいいだろうという考えで、奈良の南部へ向かったことはまったく無かった。それに大峰は多雨で、沢登りがメインという感じなので、私の趣味には合わなかった。

しかしここ何年かは随行の仕事で奈良方面へ行く機会が何度もあって、高速をうまく使えば昔よりははるかに短い時間で奈良の山に近づけることがわかってきた。

と言うことで、個人的に未踏の近畿最高峰の八経ヶ岳を調べてみた。

行者還トンネルそばからのルートが一般的のようだが、これではあまりに短すぎる。そこで天川村の川合からのルートを調べたところ、そこそこの距離があって、弥山を含めた周回ルートが取れるので、もうこれしかないだろうと思った。

当初、土曜日の午後に出かけて麓で車中泊にして早朝発を考えたが、朝早く家を出て日帰りもできそうだった。それにそこまでするほどのロングルートでもなさそうに感じた。

とは言っても天川村まで2時間以上はかかりそうなので、3時起床で3時半出発。朝食は途中のコンビニというプランにした。

予定通り3時半過ぎに家を出発。葛城のコンビニで総菜パンとコーヒーの朝食を摂って、2回ほどルートミスをしながらも6時過ぎに天川村役場に到着した。

駐車場に着いた時、そろそろ出発しようとしているかのようなパーティのヘッドランプがいくつか見えた。

どういう装備にするかは随分迷った。何と言っても 2,000m 近い山で、しかも 12 月。山上の冷え方がイメージできない。

ここはやはり安全第一でゴールデンウィークの北アルプスくらいの装備を考えたけれど、ほんの3日ほど前に同一ルートを行かれた記録がヤマレコに上がっていて、その写真を見ると、これならトレランシューズでも行けると思った。

結局、上は長袖クロロファイバー下着に薄手のフリース。下は以前に山スキーで愛用していたフリースのパンツ。シューズは HOKA にした。ただし手袋は厚めのものにして、耳までかぶる帽子を忍ばせた。そして念のためにチェーンスパイクとポールも持った。

6時 25 分、まだ暗い中、ハンドライトを持って駐車場を出発した。

登山口への分岐はすぐにわかった。

細い車道を少し歩くとまた道標が現れた(帰路の写真)。弥山まで7時間と書かれている。

登山道に入るといきなり階段の急登が待ち受けていた(帰路の写真)。

しかし急登は望むところだ。短時間で標高が稼げるし、身体も暖まる。

薄ら明るくはなってきたけれど、樹林帯はまだまだライトがいる。

出発して1時間で林道に出た。

しばらく林道でも行けるようだが、若干距離が長そうなので、登山道に入った。

8時に栃尾辻の避難小屋に到着。中は真っ暗でとても入る気がしない。

ここでジェルを補給して、ジャケットの上を羽織って帽子をかぶった。

ここからひと登りしたら、待望の光景が現れた。

これが見たくて遠路はるばるやってきたのだ。しかし標高が 1,500m を越えるとさすがに空気が冷たい。

ここからしばらくは傾斜が緩くてなかなか標高が上がらず、いささかうんざりさせられた。

栃尾辻から1時間少々かかってようやく八経ヶ岳と弥山への分岐の高崎横手に着いた。標高で 1,750m くらい。

雪も次第に増えてはきたけれど、潜るほどではない。トレランシューズで問題無い。

突然、倒木がたくさん出てきた。台風のしわざだろうか?

若い男性二人が休憩しているのに出会った。「足、寒くないですか?」と聞かれたが「大丈夫ですよ」と応えた。まったく問題無い。ひょっとしたら駐車場で見かけたヘッドランプの主だろうか。

残念ながら日射しは無い。しかしそれがいかにも冬山らしい雰囲気を醸し出している。

明星の森。

10 時前に稜線に出た。

明星ヶ岳へは少しだけ八経ヶ岳と反対方向へ登ることになる。せっかくここまで来ているのだから、と思ったのだが、いかんせん眺望はまったく無い。もし頂上が見えていたら行ったと思うのだが、今ひとつ意欲が湧いてこなくて、早々に八経ヶ岳を目指すことにした。

曇りには曇りなりの良さがある。風があるとつらいけれど、幸いほとんど無風状態。

明星ヶ岳への分岐からほんの 10 分ほどであっけなく八経ヶ岳のピーク(1,914.9m)に到着した。出発してから3時間 45 分くらいだった。

運良く、若い人がおられたので、シャッターを押してもらった。

写真を撮ったら早々に弥山に向かう。

エビのしっぽが発達している。

これは立ち枯れ?

何人かの登山者とすれ違って、15 分ほどで弥山の小屋に到着した。

弥山の山頂(1895m)へは寄っておく。

狼平への途中で、今日始めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。おにぎりは冷たくて堅かったが、あたたかいお茶がおいしい。昔、山スキーによく行っていた頃は、冬山ではおにぎりは食べにくいので避けていたのだが、そんなこともすっかり忘れてしまっていた。

狼平へは延々と階段が続く。ダイトレの木道と違って、これなら歩きやすい。

狼平の避難小屋はなかなか立派。すぐそばに沢も流れているし、これなら快適だろう。

若干の登りで、高崎横手に戻ってきた。あとは往路を下るのみ。

栃尾辻まではきれいな霧氷がたくさんあった。

役場の駐車場には午後1時 45 分に戻ってきた。

帰路は葛城の吉野屋で牛丼を食べて、第2京阪の交野南 IC までは2時間くらいで帰ってこられたけれど、そこからの下道は日曜日夕方の渋滞に巻き込まれて、スーパーに寄って帰ったのは5時過ぎだった。

それでも、この時期に 2,000m 近い山で冬山気分が味わえて、日帰りができるというのがわかったのは収穫だった。さすがにこれくらいの山になると京阪神の冬山とは随分雰囲気が違う。

ただ、冬山から離れる最大の要因になった末端の冷え症。昨日も厚めの手袋(とは言っても冬山にしては薄手だが)でも冷えて、一度素手になって冷えるとそのあとなかなか暖かさが戻らないという症状は以前のままだった。

山スキーの時は必ず下に薄いアンダー手袋をして、よほどの晴れでなければ素手にはならないという習慣も忘れてしまっていた。と言うか、そこまで冷えることを想定していなかった。

この冬はこういう山行きを何度かやってみようかという気になっている。

明神山

上高地の明神岳なら知っているけれど・・・。

昨日(12/3)は登山教室で播州の明神山へ行ってきた。今回も登るのはもちろん、山名を聞くのも初めての山。

先月行った七種山の近くで、かつて何度も行った雪彦山も近い。

朝から快晴で気温は低かったけれど、昼間はかなり暖かくなるだろうと思った。

自宅から2時間ほどかけて姫路へ。さらにここからバスで 40 分ほど北へ向かう。

下車予定の停留所は松ノ木北だったが、ここは道幅が狭くてバスが停車していると後ろに車が詰まってしまうということで、運転手さんの依頼で一つ先の終点の前之庄まで行った。

出発は 10 時ちょっと過ぎ。ここからさらに車道を 3.5km ほど歩く。

しばらく歩くと前方に明神山が望めた。なかなかピラミダルな山容だ。「播州富士」とも言われるらしい。このあたりは標高は大したことがないけれど(数百メートル程度)こういう山容の山が点在している。

「夢やかた」から登山道に入る。

明神山へはAコース、Bコース、Cコースの3つがあって、我々はCコース(最も東寄り)を上がって、Aコース(最も西寄り)を下る。

登山道に入るといきなり急登が始まる。後半には岩場が出てくるらしい。

稜線に上がると木の間から七種山方面が見えてくる。真ん中の尖っているのは七種薬師か?

岩場にさしかかって、開けた場所から山頂(ひょっとしたら手前かも)が見える。暖かいというよりは暑い。

傾斜は一段ときつくなる一方で、前衛峰とも言える地蔵岳に12時過ぎに到着。まだ七合目。

ここからほんの少し下って、最後の急登を這い上がって12時40分に明神山の山頂(668m)に到着した。他に数人の登山者がおられた。

360度の絶景で、東西南北のそれぞれに案内板が設置されている。

これは七種山方面。

下りのAコースはCコースほど急ではないけれど、それでも岩場が随所に出てくる。

Bコースとの分岐点でひと休み。

岩場にはロープが設置されている。

マンモスの背は下りなのでロープに頼る。

朝来た登山口には3時過ぎくらいに下りてきた。

その後はまた同じ車道をバス停まで歩いて、行きと同じ経路で帰ってきた。

標高の割には登り応えのある山で、天候にも恵まれてなかなか楽しかった。七種山もそうだったけれど、なかなか侮れない山域だ。

しかし何と言っても交通の便が悪いし、それぞれの山が独立していて長い縦走ルートが設定できない。

再訪となるといささかハードルが高い感じがする。