2/23(金)は冬の宗谷岬へ行ってみる。3年前の夏に稚内から自転車で往復したが、真冬の様相もぜひ見てみたかった。

ホテルを出てバスターミナルに向かう。

宗谷岬を越えて浜頓別へ向かうバスの乗客は10人くらい。市街地を過ぎると左側は宗谷湾。寒々としている。

50分くらいの乗車で宗谷岬に到着した。下車したのは10人くらい。地元の人の生活路線なので途中の停留所で乗ってきた人や、まだ先に向かう人も何人かいた。

土産物店の温度計ではマイナス8.4度。風があまりないのでさほど厳しくはない。

岬の先端の手前には間宮林蔵の像。

そして宗谷岬の最先端。

少し横に行ってぐるっと見渡してみる。

海岸はこんな感じ。

帰りのバスの都合があるのでここでの滞在時間は50分くらい。前回も行った丘に上がってみる。踏み跡はわずか。

相変わらずいろんなモニュメントが建っている。

旧海軍望楼に上がってみる。

展望場所から見下ろすと、

現地50分は物足りないんじゃないかと思っていたが、実際に行ってみるとこの季節は歩き周れるところもあまりないし、雪歩きのできるようなシューズを履いてきてまで歩きたいほどの場所もないので、これで十分だった。

昼前に稚内に戻ってきたので、午後は初めての場所を訪ねてみる。

駅舎を出て少し北へ行ったところにこういうものがあるのは前回はまったく気がつかなかった。

2011年までは線路の終端がここだった。

実は終戦まではさらに北に線路が伸びていて、海岸の港に駅があった。その線路の跡が残っているのだが、今は雪に埋もれて見えない。

その頃の名残がこの北防波堤ドーム。

戦前はここから樺太(今のサハリン)まで稚泊(ちはく)連絡船が運行されていた。その頃は樺太の南部は日本の領土だったので、そこの大泊(おおどまり、今はコルサコフ)まで定期便が運行されていた。

ここに電車の駅があって、下車したらすぐに船に乗れるようになっていた。

遺構として残すために戦後も何度か補修工事がなされている。コンクリートはきれいだった。

ここは地元の人のイヌの散歩コースになっているもよう。

向こうには利尻島へ渡った時に乗ったハートランドフェリー。

実は2015年まではハートランドフェリーはサハリンへの定期航路を運行していた。その頃に来てみたかった。

ドームの内側に海上保安庁の巡視船「りしり」が停泊していた。

背後の丘に何かタワーが見える。

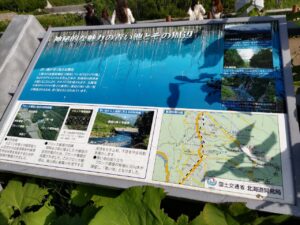

段の上に上がったところから宗谷岬方面を望む。

駅に戻ってお昼を食べて、さてこれからどうするか。樺太記念館に行ってみようとは思っているのだが、それだけでは時間が余り過ぎる。

冬なのでどこまで行けるかわからないが、先ほど北防波堤ドームから見上げた稚内公園の方に向かってみることにする。

散策路の案内に従って石段を上がる。

石段を上がると北門神社。

ここが今日の終点かと思ったが、左の斜面に踏み跡が見えたのでそれを辿ってみた。

数分上がると夏なら車道と思われる道に出て、何人かが歩いている踏み跡が上に続いていた。ストックの跡があるのでハイカーだろう。

そのまま上がると「氷雪の門 樺太島民慰霊碑」があった。

下から見えたタワーはあれ。あそこまで行けるのだろうか。

タワーに向かって進むと「南極観測樺太犬訓練記念碑」。

下から50分ほどでタワーに到着した。「開基百年記念塔」だそうです。

サハリン展望台からサハリンは見えなかった。これは宗谷岬方向。

ここは標高150mくらい。

さて、来た道を戻ることにする。

先ほど見上げた場所を見下ろす。

3年前に来た時も気付いていたが、稚内市内の道路標識は英語(ローマ字)表記の下にロシア語表記がある。

前回来た時にお土産の海産物を買った店の横の建物に樺太記念館がある。この建物の二階。

入館は無料なのだが、入り口で住所氏名を書かされるのが嫌で入らなかった。こういうことはわりとある。どちらかと言うと入館者の少ない、さほど人気のありそうにない施設にその傾向が強いような気がする。

一旦ホテルに戻って一息ついてから夕食に南稚内の方に向かった。

前回、良かった店を再訪したのだが、6時過ぎだというのにすでに満席だった。

結局、チェーン店風の居酒屋に入ったが、十分満足でした。