月曜日(1/29)は随行で大阪・奈良県境の明神山へ行ってきた。

出発は JR 関西本線の河内堅上駅。

10 時に出発して、まずは大和川を渡る。

住宅街を抜けて、送電線の巡視路に入る。

なかなかの急登で、一気に視界が開ける。手前は生駒山系の最南部で、奥は矢田丘陵。

稜線に乗ってから少し西に向かって、何かの塔。

稜線を東に向かう。なかなかいい雰囲気なのだけれど、今日は寒い。

山頂手前の東屋で休憩。

東屋からほんの数分で明神山山頂(273.6m)に到着した。ここで昼食。

ここは 360 度の素晴らしい展望台で、山名を記載したパネルが四方に設置されている。しかし残念ながら今日は空気が霞んでいて遠方は見えない。

南は手前に二上山、奥に大和葛城山と金剛山。

明日香村の方向は奥に音羽三山から龍門岳の山並みが望める。

北は真ん中に信貴山。その奥に生駒山。右端は矢田丘陵。

実は東側には舗装路が山頂まで上がってきている。これを下る。

住宅街に下りて、永福寺に寄り道。

さらに下って、白山姫神社(しらやまひめじんじゃ)。

神社の東側は尼寺廃寺跡(にんじはいじあと)。

残念ながら資料館は休館日だった。

2時半過ぎに JR 畠田駅で解散となった。

それにしても寒い一日でした。

果無山脈敗退

山歩きが好きな人なら「果無山脈(はてなしさんみゃく)」なんて名前を聞いたらほとんどの人が興味をそそられるだろう。

昨年、小辺路で果無峠を越えた時、いつかこの稜線を歩いてみたいと思った。

標高は 1000m を少し越えるくらい、稜線そのものの距離は 20km にも満たないくらいで、1日で十分歩けるくらいのスケールなのだけれど、いかんせん、交通の便が悪い。

西端の小森から入って東に向かって、果無峠からは十津川、もしくは熊野本宮大社に下りるというのが一般的なのだけれど、小森へのアプローチが難点で、通常の路線バスは走っておらず、龍神バスの停留所から 12 〜 13km をコミュニティバスのようなバスが週に3日だけ運行している。しかもその3日がすべて平日ときている。

さらに登山口になる「ヤマセミ温泉」に到着するのは午後で、夜間歩行をやるのでなければ稜線でテント泊しなければならない。当然、水は運び上げなければならない。

こういうルートで稜線上でのテント泊はそれはそれで魅力的とは思うけれど、バス便が平日しかないというのがネックだ。

軽装のトレラン装備なら走れない距離ではないけれど、さすがにもうテント、シュラフを担いでは走れない。

十津川をスタートにすれば果無峠手前の観音堂で水が得られるので、稜線テント泊もそれほどの負担ではなさそうだけれど、ヤマセミ温泉に下山してからは車道を歩くしかない。

いろいろ調べてみると、小森に自転車をデポして、十津川から登って自転車で戻ってきたという記録があった。しかしこの県道は 30km 以上あって、しかも標高 700m くらいの峠がある。自転車でも楽ではない。

何とかうまい方法はないものだろうかと考えたあげく、ヤマセミ温泉から果無峠まで1日で往復するというアイディアを思いついた。十津川から熊野本宮大社までは昨年、小辺路で歩いている。

本当はもっと暖かく、日が長くなってからの季節の方がいいのだけれど、思いついたら我慢できなくなった。

標高的には先週の金剛山とほぼ同じくらいで、ここ数日、寒波が襲っているので雪は降っているだろうけれど、金剛山よりもだいぶ南なので、まさかラッセルなんてことは無いだろうと思った。

地形的に稜線はわりと走れる部分があるんじゃないかと思って、特に復路は走り主体という軽い気持ちで出かけた。

土曜日(1/27)の昼過ぎに家を出て、3時間半でヤマセミ温泉に到着した。

久しぶりに車中のナベで一人宴会して、日曜日は朝4時に出発した。

しばらく小森の集落の車道を歩いて、登山口に到着。

いきなり雪が出てきた。これほど早く雪が出てくるとは想定外。早々にスパイクを装着する。

今日のスパイクはピンが6本ついているだけの簡易なものなので、まともな雪道ではほとんど役に立たない。ポールを持ってくれば良かったと思ったけれど、後の祭り。

5時 22 分に和田ノ森(1049m)に到着した。標高的にはこのあとはそれほど大きなアップダウンは無いはずなので、雪もこの程度だろうと思った。

林道と交差。林道でも行けるようだけれど、夜間に雪でルートがよく見えないので、忠実に稜線を辿る。

ウサギの足跡に導かれて進むが、予想外に積雪量が増えてきた。果無峠まで行くのはムリかもという気持ちが出てきた。ボトルのストローの部分が凍ってしまった。

一部、ルートがよくわからず、ウロウロさせられたりしたけれど、6時半に安堵山(1181.1m)に到着した。まだ暗い。

安堵山を下ったあたりからようやく夜が明けてきた。林道を歩く部分もあるけれど、このあたりは吹きだまりがたくさんあって、ペースはまったく上がらない。

ようやく展望の得られる場所に出た。これは南側。

これから果無山脈最高峰の冷水山(1262.3m)に向かうのだけれど、部分的に結構な急傾斜が出てきた。このスパイクではあまりにも心許ない。しかもピッケルはおろか、ポールすら持っていない。

登りは何とかなるかも知れないけれど、問題は下り。

おまけに、今回は走ることを主眼にしてきたので防水機能の無い普通のトレランシューズで来ている。防水ゲイターを着けているので雪は入ってはきていないけれど、少しずつ足が冷たくなってきている。

昨年、山上ヶ岳を敗退した時よりも状況は悪い。出発してちょうど3時間だけれど、まだ半分も来ていない。

せめて冷水山までという気持ちはあったけれど、どうせ戻るなら早い方がいいだろう。

ここで戻ることにした。まさかご来光を眺めながら敗退することになるとは思ってもみなかった。

来る時にすぐそばに林道があるのを何度か見ていたので、帰りは林道を利用することにした。部分的に吹きだまりがあるけれど、余計なアップダウンが無いのが助かる。

安堵山は林道で巻いて、ちょうど作業小屋のようなものがあって、中に入れたので、ぼたもち休憩にした。

ずっと奥は大峰?

和田ノ森も巻けそうな道があった。ただしこの道は地図には載っていない。

gps で見ると登った時の稜線のすぐそばをほぼ並行しているのだけれど、なかなか合流しないのでちょっとあせってきた。斜面を削って造られている道なので、山側が削られていて斜面に登っていけない。

この道がもし稜線からはずれてきたらどうしようかと不安になった頃、鞍部で稜線の道に合流できた。ほっとした。

傾斜のきつい下りは難渋したけれど、林道をうまく利用したおかげで2時間で下りてくることができた。

まだ9時。まぁ仕方無い。得るものは多かったので、次回のための下調べと思えばムダではなかった。

もっと暖かくなってから再挑戦しようと思う。

金剛山、大和葛城山

この週末、ようやく今年初めて個人山行に行けるチャンスがやってきた。

雪景色が見たいと思って、1/20 にお手軽コースの金剛山に行き先を決めた。

金剛山はロープウェイもあって大阪界隈では人気の山なのだけれど、スタートゴールを電車の駅にしようとするとなかなかコース設定が難しい。はっきり言って、電車の駅からはかなり遠い。

かと言って車で行くと、周回コースもなかなか適当なルートが見あたらない。

何が何でも行き帰りは電車にしたかったので、ダイトレのレースでゴールになっていた南海の天見駅をスタートして、レースのコースを逆に辿ってダイトレに合流。その後、金剛山、大和葛城山。それから御所に下りるというコースを設定した。

ライトジャケットとビーニーを身につけて、8時2分に天見駅を出発した。

車道を 20 分足らず走ったり歩いたりして、登山道に入った。暑くなってきたのでジャケットとビーニーを脱ぐ。

出発してからちょうど1時間でダイトレのコースに合流した。

このあたりは走れるパートが多い。アップダウンが少ないし、路面もフラットで障害物が無く、トレランのためにあるような道だ。

ダイトレに入ってからほんの数分で西ノ行者堂。

タンボ山の山頂はパス。

杉尾峠も走って通過。

9時 37 分に行者杉。

至る所にいらっしゃる役行者。

出発してからちょうど2時間で千早峠。

この後、今日初めて展望の得られる場所に出たけれど、和歌山方面は霞んであまり見えない。もっと好天を予想していたのだけれど・・・。

中葛城山(937m)は「これが山頂なの?」という感じ。

金剛山の山頂エリアが見えてきた。それにしても雪の気配はまったく無し。

11 時前に伏見峠の林道に出た。

少し上がってキャンプ場のベンチでおにぎり休憩にした。出発してからちょうど3時間。

これまで何度もそばを通過していながら一度も立ち寄ったことの無かった湧出岳(ゆうしゅつだけ、1111.9m)へ。

金剛山エリアで標高が一番高いのは葛木岳(1125m)なのだけれど、ここは葛木神社の境内で立ち入ることができない。

そしてその葛木神社へ。

ライブカメラのある山頂広場はおそらく雪が溶けたのであろう、地面がべちゃべちゃ。

今日はここからはダイトレを行かずに六道ノ辻を経由して水越峠を目指す。私自身、初めてのルート。

部分的に路面が凍結していて慎重に歩かなければならない所もあったけれど、大日岳(1094m)は走って通過。

太尾塞跡で道を間違えて、ダイトレの林道に下りる方へ少し下ってしまった。戻った時に「県境尾根」と書かれたテープが目に入ったので、そちらに下ったのだけれど、これまでのしっかりした道とは一変して踏み跡程度のケモノ路。ただしテープは随所にある。

大変な急坂で、しかも木が疎林なので、ささえになるようなものがほとんど無い。20 分くらいだったけれど、緊張を強いられて、ダイトレの林道に下り立った。

水越峠の手前に東屋があったので、そこでどら焼き休憩。

1時ちょっと前に水越峠を通過。

ここからの上り階段はなかなかつらい。Stairway To Heaven。

45 分ほどの登りでようやく大和葛城山(958.9m)に到着。

金剛山を振り返る。

これは奈良盆地。

あとは消化試合で御所まで下るだけ。これまでに随行で2回登った「くじらの滝コース」を下る。

10 分少々下ったところ、沢のトラバースの部分でとんでもない崩壊に出くわした。

このコースはわりと初心者向きなのだけれど、崩壊部分がまったく補修されていない。

このあと道がカーブしてまたこの沢に出会った場所では、さらに激しく崩壊していた。

これまで登山道が崩壊しているのは何度も見ているけれど、これほどの大崩壊は初めてだ。元の道が完全に消失している。

本来の登山道は沢の右岸にあるのだけれど、かなり高い部分から崩壊している。とにかくしばらく沢を下ってみて、適当な場所を見つけて右岸に這い上がろうと思った。

水の流れはそれほど多くはないけれど、心配なのは滝が現れること。雪を想定してゴアテックスのシューズを履いてきたのが、こんな所で役に立つとは・・・。

25 分くらい何とか下ったところ、ついに滝が現れてしまった。おそらく落差 3m くらい。側壁は両側とも大きく崩れているので、巻くこともできない。ロープがあれば懸垂下降で下りられるかも知れないけれど、そんなもの持っているはずもない。

諦めて戻ることにした。

ロープウェイの山頂駅に行って、そこから北尾根を下りるしかない。しかし一旦緩んだ気持ちを立て直すのはなかなか大変で、ロープウェイが動いていたらロープウェイで下りようかなんてことも頭に浮かんだ。

実は下りてきた時に目に入った「立入禁止」の立て札が気になっていた。最初の崩壊現場のあと、道がカーブしている所にあったもので、2万5千の地形図にはここから下に向かう道が記載されている。

「ここからは下山できない」と書かれているけれど、地図を見ると下に沢は無いし、それほどの急傾斜も無い。下部では予定していたルートに近づく場所がある。行くしか無いだろう。

道は荒れてはいたけれど、どうというほどのことは無かった。予定していたルートに近づいたあたりでその方向に向かったところ、あっさりとその道に合流できた。

沢に下り立った所で唖然とした。櫛羅の滝は残っているけれど、河床が土砂で埋め尽くされている。

ロープウェイの駅に近づいたらロープが張られていた。

おそらく上でもロープウェイの駅などには警告が張られていたのだと思うけれど、私は人通りの少ない道をショートカットぎみに下ったので、そういう標識には出会わなかった。

ロープウェイは運行されていた。

無事に下りてこられたら気持ちも回復して、近鉄御所駅まで 20 分少々のジョグで帰った。

御所駅に着いたのは午後4時ちょっと前。

約 29km。8時間弱でした。

唐櫃越え

日曜日(1/14)は随行で「唐櫃越え」を歩いてきた。

唐櫃越えはほんの2ヶ月ほど前に一人で歩いたのだけれど、この時はわりと道が荒れていた。はたして今日はどうなることか。

集合は苔寺のバス停。私は阪急の上桂駅から歩いて行った。

このところ冷え込みの厳しい日が続いていて、地蔵院の前もうっすらと雪。

竹林を抜ける。

お墓を過ぎて山道へ。

南の方には小塩山。

2ヶ月前に歩いた時は落ち葉に覆われていて道がわかりにくかったのだけれど、今日は随分様変わりしている。

11 時半頃、沓掛山(416m)に到着して、昼食にした。出発してからほぼ2時間。

前回、ひどい倒木のあった所は横に踏み跡ができていた。

ほどなく林道へ。

朝方は好天だったのだけれど、次第に雲がかかってきて、愛宕山の上部は雲に覆われている。

みすぎ山手前の倒木も横に踏み跡ができていた。

午後1時 45 分、みすぎ山(430.1m)に到着。

このあとの谷筋の下りは前回は小雨と暗闇でずいぶん歩きにくかったのだけれど、今日はどうということも無い。

あっさりと住宅街へ出た。

このあと住宅街を歩いて、3時頃に馬堀駅で解散となった。

私は二条で地下鉄に乗り換えて、奇しくも前回このコースで折れた傘を修理してもらうべく、新京極のモンベルに向かった。

ほだ火・・・

昨秋から登山講座で六甲全山縦走路を歩いている。つい先日も歩いたばかりだ。

昨年も個人的な全山縦走は2回やっていて、決して六甲から気持ちが離れたわけではないのだけれど、キャノンボールを卒業したと決めたのがきっかけになったのか、自分の中では随分遠のいた気持ちになっていた。

しかし講座で分割してのんびり歩いていると、また無性に夜間ランがやりたくなってきた。702 の深夜カレーもまた食べたいという気持ちがふつふつと湧いてきた。

3年前の篠山マラソンを 33km でリタイアしてからはロードレースをまた走りたいという気持ちになったことは一度も無いし、トレイルも今はレースに出たいという気持ちはまったく無い。

しかしどうもキャノンボールだけは別物のようで、まだ未練が残っているのかも知れない。

昨秋の大会はエントリーしなかったのだけれど、この3月の大会の案内を見たら勢いでエントリーしてしまった。

とは言っても今回は往復ではなくて夜間の片道。

昨年3月の大会は往復でエントリーしたけれど結局片道でリタイアしてしまって敗北感しか残らなかったので、今度は最初から片道で行こうと思う。

何と言っても六甲全山縦走は夜間が素晴らしい。

昨年は寒さにやられたので、今年は暖かくして走ろうと思う。

伏見稲荷から太閤担

昨日(1/10)は京都一周トレイル講座で伏見稲荷から太閤担まで歩いてきた。

午前中は予想外の好天だったけれど、天気予報通り午後には雨がぱらついてきて、終盤は傘をさしてのハイクとなった。

朝 10 時に京阪伏見稲荷駅を出発。かつてはここが一周トレイルコースの起点だった。

売店の並ぶ裏参道から本殿へ。平日だけれどすでに観光客でごったがえしている。

本殿でお参り。

千本鳥居を通って奥社へ。

奥社を過ぎるとひざ松さん。

四ツ辻から西山の山並み。山の眺めはずっと変わらないけれど、市街地は高速道路がずいぶん増えた。自分自身、京都市街の高速道路を走ることはまったく無いので、どれが何なのかまったくわからない。

四ツ辻もごったがえしている。

参道をはずれて一周トレイルコースに入って、見晴台で昼食。

荒神峰にも立ち寄っておく。

その後、少し住宅街を歩いて、泉涌寺へ。

そして今熊野観音寺でトイレ休憩。

このあたりから小雨がぱらついてきた。

醍醐道に出て、ちょっと剣神社へ寄り道。

今日、初めての山道らしい山道の京女鳥部の森では本降りに。

今日はここから太閤担に下りる。

阿弥陀ヶ峰への登り口。

京都女子大前のバス停で解散して、私は京都駅まで歩く人達と一緒に歩いて、京阪七条駅から電車に乗って帰った。

摩耶山から記念碑台

年末、クリスマスあたりからくすぶっていた風邪が 30 日になって爆発して、31 日にかけてずっと 38 度台後半、一時は 39.2 度まで体温が上がって、久しぶりに寝込んだ。

自己判断でインフルエンザではないと考えて、正月でもあったので医者には行かなかった(行けなかった?)。

元旦には 37 度台前半あたりまで下がって、二日にはほぼ平熱に戻ったけれど、二日間の高熱の影響か、しばらく頭痛が残って、せっかくの好天にも関わらずどこにも行けない正月となってしまった。

そんなわけで初出動は昨日(1/5)の随行での六甲ということになった。

6回で六甲全山縦走路を歩く講座の第4回目。前回は菊星台で解散したので、今回はまずは菊星台を目指す。

集合は護国神社。私はリハビリを兼ねて JR の六甲道駅から歩いて行った。

今日の予定ルートの山寺尾根は奥の方の尾根。

しばらく高級住宅街の急坂を上がって、ようやく取り付きへ。

なかなかの急登が続いて、おかげであまり寒さを感じない。

取り付きから1時間半ほどで菊星台に到着した。

空模様は今ひとつというところ。止まっていると風が冷たくて寒い。

東屋のあたりで昼食。

キャノンボールの時は深夜のカレーエイドのビューテラス 702。あのカレーを食べることはもう無いのだろうと思うとちょっと淋しい。

北面斜面になるアゴニー坂のあたりは少し雪が残っていた。

しばらく山道を登って、またドライブウェイへ。

キャノンボールや個人で行く時はいつもここからドライブウェイを行くのだけれど、今日は正しく三国池の方に向かう。部分的には残雪も。

丁字が辻でドライブウェイに合流して、ハイカーのオアシス、藤原商店。

藤原商店の少し先に展望場所がある。ここを通る時はいつも道の反対側を行くので、こんな所、知らんかった。ケーブルの駅舎の左側に堡塁岩が見える。四半世紀前にはクライミングに何度も通った。

そして六甲阪神稲荷大神。阪神タイガースのための神社だそうだけれど、ここもまったく知りませんでした。

六甲山ホテルは閉業していた。昨年、前を2度通っているのだけれど、開いていたのかどうか思い出せない。どこかの会社が買収していて、再建するらしい。

そして記念碑台へ。ここも上がるのは初めて。

その後、ゴルフ場のネットの所で今日の縦走ルートはお終い。

油コブシを下る。ここを歩くのも初めて。

3時 45 分、住宅街に下り立った。

その後、住宅街をしばらく下って、六甲ケーブルの駅で解散となった。

私はまたここから歩いて JR 六甲道駅に向かった。

入賞賞品

ランニングの大会で、かつてはそこそこは速い方だったけれど大きな大会で入賞できるほどのレベルではなかった。それでもローカルな小規模大会では入賞してメダルや小さなトロフィーをもらったことは何度かあった。

しかし賞品というのはこれまで一度ももらったことが無かったのだけれど、思いがけない結果でこの期に及んで初めて入賞賞品をもらうことができた。

先日参加したOSAKAシティランニングフェスタ2017。

表彰は3位までということで、総合 10 位だったのでそそくさと打ち上げに行ってしまったのだけれど、実は男子部門で2位だったらしい。

表彰式に出なかったので、申し込みをしてくれたメンバーの所に入賞賞品が送られてきたそうで、昨夜、京都で賞品分配兼忘年会をやった。

これはもちろん一人分。

男女混合のチームが大半だったようで、総合の上位は男女混合チームが占めていた。

それにしてもあんなタイム(ハーフ:1時間 27 分 17 秒)で2位なんてどういうこと・・・と思ってしまうけれど、そういう雰囲気の大会ということなのだろう。

賞品をもらって悪い気はしないけれど、何か微妙な気分です・・・。

高塚山から天下峰

23 日の夜は陸上クラブの忘年会だった。

例年、忘年会の日は午前中は練習会だったのだけれど、どういう訳か今年は練習会が設定されていなかった。加古川マラソンがあったから?

好天予報だったので、おいしいビールを呑むために近場のショートコースへ行くことにした。

前の日曜日の随行で醍醐山を踏めなかったのが心残りだったので、ここをすっきりさせて新年を迎えたいと思った。

ただ、先日の同じルートだと同じ結果になる可能性があるし、上醍醐への入山料も必要になる。なので地図を見て、北側から稜線を辿ってみることにした。

先日と同じく地下鉄の醍醐駅からスタートした。先日出たのとは反対方向の出口が醍醐寺方面の矢印になっていたので、そこから出発したところ、いきなりロストしかけた。あわてて軌道修正。午前8時半。

しばらく住宅街の登り坂を行く。前に見えるのが目指す高塚山だろうか。

入山料のかかる仁王門の前を左折。

長尾天満宮へ右折。

参道の右が登山道のような気がしたのでそちらへ。

ところがここを進むと正しいルートから次第に離れてきた。このまま進むと違う方向に行ってしまいそうなので、横のヤブ斜面を強引に這い上がった。

数分ほどでしっかりした道に合流した。天満宮の参道をそのまま上がったら良かったのかも。

部分的には傾斜のきつい所もあるけれど、なかなか気分のいい道だ。ハイカーと何回かすれ違った。

そろそろ高塚山かなと思って、ちょうど道が南に折れる所の北側のピークに上がってみたけれど、それらしい標識は何も無い。

地形図を取り出して確認してみたところ、なんとすでに高塚山は通り過ぎていた。まったく気が付かなかった。戻るにはちょっと行き過ぎていたので、そのまま先に進む。

ほどなく車道に合流。

正面はたぶん醍醐山。

また登山道に入る。標識の「上醍醐」の表記が消されている。

なかなかいい感じの道で、わりと走れる。

10 分少々で先日訪れた五大堂の下に出てしまった。あれっ? 醍醐山はどこ?

このあたりから見ると五大堂の建物のあたりが山頂の様に見えるけれど、そこに上がれそうな踏み跡は見あたらない。

ここも地形図をしっかり見てみると、いつの間にか通り過ぎてしまっていた。わりとずっと走っていたので、そんな登りは無かったように思うのだけれど。

二つのピークを見落として何となく気分はすっきりしないけれど、このまま進むしかない。

しばらくは先日と同じルートを辿る。

開山堂の前に「醍醐山頂」の標識が立っていた。先日も標識があるのは気付いていたけれどこの表記は目にとまらなかった。

先日と同じく「東ののぞき」。

「奥の院」。ここは先日は訪れなかった。

実はここへは来るつもりは無かったのだけれど、先日の記憶でうっかり来てしまったのだった。

本来の道に戻って、本宮の峰への分岐は注意して行かないようにして、志津川へ向かった。

道なりに進んだのだけれど、どういうわけか先日の鎖場には出会わないまま林道に出てしまった。

林道を少し行って、それから沢筋に入って、ユウレイ峠。

パノラマ岩からの眺めは先日の方が空気が澄んでいた。

このあたりは走れる。調子に乗って走っていたら、日野山に出会わないままガンガン下りだした。ひょっとして山頂をカットしてしまったしまったのだろうかと思って gps を確認したら、案の定ロストしていた。

ロストした場所まで戻ったら古びた標識があった。先日は見た記憶があるのだけれど、走っていたので気が付かなかった。

日野山へ。

供水峠を越えて天下峰へ向かう。このあたりも走れる。

天下峰には 11 時 50 分に到着した。

ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。熱いお茶がおいしかった。

先日、天下峰に着いたとき、単独行の男性がおられた。その方が南の方に下りていかれるのを見ていたので、私もそちらに向かうことにした。

結構荒れていて道がわかりにくいけれど、赤いテープマークがわりと短い間隔である。

10 分ほどで車道に出た。

しばらく車道を下って、ゴルフ場の取り付け道路に入る。ここをしばらく登って、また土道へ。

しばらく進むと別のゴルフ場の中を通るようになった。ハイカーの通過を監視している人がいた。

いつの間にか当初の予定のルートとはずれてしまっていたけれど、いずれにしてももう下道を駅に向かうだけなので、地図を見ながら黄檗駅に向かった。

駅に到着したのは 12 時 50 分だった。

4時間 20 分で約 17km。忘年会前にちょうど適度な運動でした。

上醍醐から天下峰

日曜日(12/17)は今年最後の随行で醍醐の山を歩いてきた。

このあたりの山を歩いた記憶はまったく無く、醍醐寺のエリアも入るのは初めてだったと思う。

地下鉄の醍醐駅に集合して、しばらく車道を歩く。今日は寒い。

上醍醐の入山料を払って山道に入る。

道は整備されているけれど、それなりの登りの道がずっと続く。

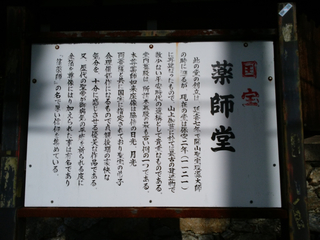

薬師堂。

実は国宝だそうです。

五大堂。

醍醐山の山頂はこの奥の方向なのだけれど、奥はフェンスで行けなくなっているので、山頂はあきらめる。

さらに進んで開山堂。

この先から修験道に入る。

千頭岳を望む。

覗きの岩場。岩の向こう側は垂直のガケ。

今日の最高峰、本宮ノ峰(476m)で昼食にした。かなり寒い。

その後、志津川に向かって下る。沢に出会う手前にはちょっとした鎖場もあります。

車道に出会った所から西側の沢筋に入って、ユウレイ峠へ。峠名の由来はわからず。

稜線を南下して、パノラマ岩から眺める京都南部と西山の山並み。

日野山(373m)。

供水峠。

さらに南下して天下峰(348m)。展望無し。随分たいそうな山名だけれど、ここもその由来はわからず。

供水峠まで戻って、西側に下山する。

街に出るちょっと手前でちょっと横道にそれて、鴨長明の方丈石。

今でこそ住宅街まで歩いて十数分程度だけれど、その時代(平安末期?)ならかなりの山奥だったと思う。山寺ならいざ知らず、よくこんな所に一人で住めたなという感じ。

本道に戻って、ほんのわずかで車道に出た。

地下鉄の石田駅に向かって歩いていると、サクラ?

その後、石田駅で解散となった。もう5時近くで、一段と冷えてきた。寒い一日だった。