月曜日に続いて火曜日は由良川河口近くに聳える由良ガ岳へ行ってきた。

もちろん私は初めての山。

この日も暑い一日だったが、午後から日射しが弱まって、前日よりは多少はマシだった。

貸し切りバスで京都駅をスタートして、京都縦貫と舞鶴若狭道、綾部宮津道を通って、2時間半近くで上漆原の林道に到着した。

おそらくあれが由良ガ岳東峰。

すでに標高は 400m を越えているので、登るのはほんの 200m くらいだ。

舞鶴市が観光に力を入れているそうで、登山道は整備されている。

このあたりはタニウツギがたくさんあった。

まずは西峰を目指す。

歩き出して1時間少々で西峰(640m)に到着した。

天橋立が望める。

半島の先にあるのは一瞬、原発かと思ったが、京都府には原発は無い。関電のエネルギー研究所とのこと。

これはタニウツギの花が咲く前。

東峰に向かって少し行くとまた展望エリアがあって、足元に由良の街並みが見える。右は由良川の河口。

これはカマツカ。

整備された広場でゆっくりめに昼食をとった。

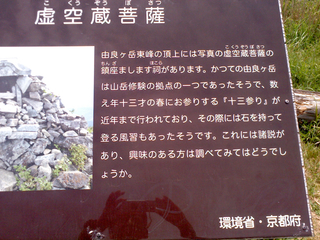

昼食後、20分ほどで東峰に到着した。

祠の手前には狛犬が左右に配置されている。

由良川の河口が広がっている。

若狭富士と呼ばれる青葉山の姿が美しい。

下山は北側の由良に向かう。

1時間20分ほどで無事下山した。

時間があったので、海岸の公園に立ち寄った。

このあたりは森鴎外の「山椒大夫」の舞台になったらしい。

海辺から由良ガ岳を振り返ってみる。

こうして見ると 640m もある山には見えない。

この講座は前日よりもレベルの高いクラスだったが、内容的にはずいぶんゆったりとした行程だった。前日よりははるかに楽で、私自身も楽しむことができた。

投稿者: まつだ

大和葛城山

月曜日は登山教室の随行で大和葛城山へ行った。

ちょうど昨年のこの時期にも別の講座で登ったが、同じルートで登って、ロープウェイの山頂駅で解散して、後は各自自由という行程になった。

前日のマラニックにも増して日射しの強い暑い日で、年齢層の高い講座で葛城山までの登りが大丈夫か不安だったが、昨年よりは人数が少ないこともあって、昨年ほど前後が開くことは無かった。

昨年は好天の日曜日だったので道が渋滞してバスが何時に着くかわからないという状態だったので、ロープウェイの駅まで1時間ほどかけて歩いたけれど、今回は月曜日なのでバスに乗ることができた。それでもバスは満員になった。

ロープウェイの駅を10時頃に出発。

山頂はすぐそこのように見えるが、登りは階段の連続でなかなか厳しい。

定番コースでくじらの滝へ。

階段をひたすら登る。

2時間半ほどの登りで無事山頂エリアに到着して、昼食にした。日射しは強いが空気は爽やかだ。

昨年もツツジはほとんど終わっていたけれど、今年はすでに完全消滅状態。

向かいは金剛山。昨秋にこの講座で行かれているのだが、私はその時はヘルニアで休んでいた。

このところ天気が良くても遠くは霞んであまりよく見えない。まだ黄砂の影響なのだろうか。

昼食後は葛城山頂へ。

午後1時過ぎに山頂(959.7m)に到着した。

大和三山を見下ろす。何度見てもどれが何山か覚えられない。

この後、ロープウェイの山頂駅まで行って解散となったが、3名の方が歩いて下りたいということで、私も歩いて下りるつもりだったので、一緒に下ることにした。

自然研究路を下って、昨年下りた道に途中で合流した。

途中でリスを見かけた。

展望エリアでロープウェイが通過していくのを眺めて、滑りやすい道を慎重に下った。

このところ快晴の日が続いているので、土が乾いて非常に滑りやすくなっている。

慎重に足を置いていたのだけれど、それでも左足を滑らせてしまって、バランスを崩したひょうしにそばにあった木に頭を打ち付けてしまった。

打っただけと思っていたら、少ししたら血がにじんできた。

ボクサーがよく試合で出血する、まぶたの上の骨の出っ張ったあたりを木に打ち付けたようで、同行の方に心配させてしまった。しかしケガをしたのが自分で良かった。

帰りのバスはちょうど数分前に出たばかりで、次のバスまでは50分ほど待たなければならない。

みなさんは売店で休んでバスを待たれるとのことだったが、私は昨年と同様に近鉄御所駅まで歩くことにした。

30分ほどで着くと思っていたが、35分ほどかかって駅まで歩いて、自動販売機でコーラを買って電車に乗り込んだ。

この日、履いていたのはもう3年ほど使っている重めのトレランシューズで、カカトが随分すり減っていて、ブロックが消えてきている。

今日のコースなら大丈夫だろうと思っていたが、下りの最後の方が滑りやすいということはすっかり失念していた。

このシューズはもう山で使うのは止めて、普段履きに格下げしようと思う。

音の花温泉マラニック

昨日はクラブ恒例の音の花温泉マラニックに行ってきた。

例年は4月に開催していたのが今年は今月にずれこんで、暑くて厳しい一日になってしまった。

昨年は4月の上旬で、ちょうど UTMF に出場できることが決まった直後だったのでモチベーションが非常に高く、おまけに気候も快適だったので、先頭グループに必死について行った。

しかしやはり気持ちだけではこういう長い距離は走りきれないもので、終盤でガス欠になってよれよれ状態に陥ってしまった。

その教訓もあって、今日は余裕を持って後ろの方から行こうと決めていた。

集合は先日のクラブ全体のマラニックと同じく河内森駅なので、私は家からジョグでスタートした。

かなり気温が上がることが予想されたので、首筋を冷やすネッククーラーを着けて出た。

先日のマラニックと同じコースでまずはほしだ園地へ。

大阪岳連のクライミングコンペが開催されるようだ。

先日は頑張ってジョグで上がった星のブランコへの登りも歩きを交えて登った。

最上部の休憩エリアに上がってから、これまで行ったことの無い展望台へ寄り道した。

登りは歩きを入れながら、飯盛霊園へ。

堂尾池への登りも当然歩きで。ここでジェルを補給した。

阪奈道路のコンビニが閉店したので、生駒の方に少し入った所にある自動販売機でアクエリを買った。

ここでサンドイッチを一切れほおばった。

このメンバーで来ると山道ではなく、生駒ボルダーを行くことになる。

しかし今回はコンビニでのアイス補給が無かったので、山頂遊園へ上がることにする。

カートの横の階段をひたすら上って、遊園地のレストハウスでソフトクリームやアイスを補給した。

どうもチャレンジ登山大会が開催されているようで、ハイカーの集団にしばしば出くわす。

少人数のグループなら後ろを見て通してくれるけれど、大集団となるとそうはいかない。仕方無くゆっくりと着いて行くが、車道を横切る所で先に行く。

3月に一人で行ったコースを辿って、暗峠に出る。

ぼくらの広場で残りのサンドイッチを補給して、鳴川峠へ。

今回はかなりセーブしてきたが、それでもそこそこの疲労感がある。脚筋の疲労はそれほどではないけれど、体力はかなり消耗している感じ。おそらく暑さのせいだと思う。

スタートして5時間弱でようやく千光寺に到着した。

途中で分かれた3人グループとここで合流して、いつもとは違う複雑な道を経由して、待望の音の花温泉にゴールした。

家からのトータルで 38km ほど。いつも通りの楽しいマラニックだった。

競技場インターバル

今日の練習会は競技場でインターバル 1000m x 5 だった。

朝から快晴で日射しが強く、おまけにもう1年以上まともなスピード練習はやっていないので、ちゃんとしたインターバルができるとは思っていなかった。

しかし先日の 5000m があまりにも情けない内容だったので、スピードの刺激を入れるような練習はやろうと思っていた。

個人的に 1000m + 1000m の変化走でもやろうかというアイディアはあったけれど、何となく流れでスタート地点に行ってしまった。

20 人くらいはいそうな集団の最後尾からスタートする。

前のグループからはそれほど大きく離されなかったので、流れでこのグループについて行った。

第3コーナーからスタートしたことを忘れていて 800m で一旦トラックをはずれてしまって、時計を見て間違いに気付いてあわてて戻った。

最初の 1000m は 4’10” くらい。こんなペースで走ったのは本当に久しぶりだ。

昨年の4月に UTMF に出場できることが決まってからは、インターバルのようなスピード練習はまったくやらなくなった。

なので、キロ4分台前半というペースは1年半ぶりくらいかも知れない。

しかし体感的には限界という感じではなかったので、せっかくなのでこのままこの練習を続けようと思った。

2本目は 4’06″。ここまでは走力が近い人たちとグループになっていたが、つなぎのジョグの間にだいぶ離れてしまった。

競技場が混んでいてうまく空きスペースでスタートするのがなかなか大変なので、3本目は一人でスタートした。

3本目も同じく 4’06″。2本目よりは頑張ったつもりだったけれど・・・。

4本目は 4’08″。

最後はラスト1周でペースアップしたつもりだったけれど、結果的には 4’10” で終わってしまった。

ただ、体感的には以前に目一杯まで追い込んでいた時のようなきつさは無く、まだ若干の余裕がある感じだった。

とは言っても心拍数は 170 前後くらいまで上がっていたので、私の年齢を考えるとほぼ肉体の限界状態だったと思う。

気持ちさえ前向きになれれば、まだこういう練習もできるということがわかって、多少はうれしかった。

ウルトラトレイルを最大の目標にしている者にとって、インターバルのようなスピード練習がどれほどの意味があるのかはよくわからないけれど、たまにはスピード的な刺激を与えることは無意味ではないと思う。

バラ三昧

昨日は花を見る講座の随行で、泉南市と堺市のバラ園に行ってきた。

先月のこの講座は雨模様の寒い日だったが、昨日は暑すぎるほどの快晴で、高齢の女性が大半という参加者の皆さまにはかなり疲れた方もいらっしゃったようだった。

京都駅から貸し切りバスでまずは泉南市の農業公園にあるデビッド・オースチン・イングリッシュ・ローズガーデンに向かう。

ちょうど最盛期で、平日にもかかわらず園内は入園者でいっぱい。入園は無料。

ここは主として観賞用に品種改良されたものが植えられている。

ムンステッド・ウッド。

オリビア・ローズ・オースチン。

ザ・ウェッジウッド・ローズ。

これはバラではないけれど、タワシのような不思議な花。

イギリスの庭園というのはこういう雰囲気なのだろうか。

りんくうタウンのゲートタワービルの中華レストランで昼食をとって、午後は堺市の浜寺公園へ。

泉州のマラソンでここに来たのはもう 20 年以上前のことだ。

浜寺公園のバラ園にはノイバラなどの原種がたくさん植えられている。ここも入園料は無料。

イバラというのがバラの仲間だということを初めて知った。

池にはスイレン。

流行歌の歌詞で有名なハマナス(ハマナシ)も実はバラだった。

帰路は思いのほかスムーズに車が流れて、5時には京都駅に帰ってくることができた。

この講座の随行は今回で2回目で、まだまだとまどうことが多いけれど、それにも増して学べることが多いので、早く手際よく進められるようになりたいと思う。

堂満岳

今日は登山教室の随行で比良の堂満岳へ行ってきた。

久しぶりに正面谷を登って、気持ちのいい一日だった。

堂満岳は麓から見た姿が精悍な山だ。山頂付近はなかなかの急坂だが、危険な箇所はほとんど無い。

2年ほど前にも登山教室で別ルートから登ったが、個人的にはそれ以来の再訪となる。

イン谷口でバスを降りて、正面谷を詰めていく。

大山口で小休止して、堰堤をいくつか越えていく。

これはタニウツギというらしい。

左手から堂満谷が流れ込む。

いよいよ青ガレへ。

琵琶湖が足元に広がってきた。

青ガレが終わってもまたガレっぽいところが続く。

残念ながらシャクナゲはもう終わっているが、シロヤシロがいい感じ。

歩き出して1時間半ほどで金糞峠に到着。

峠から少し北西へ下ったところで少し早めの昼食にして、その後は芦生杉を眺めに行った。

金糞峠に引き返して、いよいよ堂満岳へ。

これはアカヤシオ?

上に上がるとシャクナゲも少しは残っている。

峠から 45 分くらいで堂満岳(1057m)に到着した。

朝方は稜線のあたりは雲に覆われていたけれど、琵琶湖がきれいに望める。

しばしの休憩を取って、東尾根を下る。

最初はなかなかの急斜面で、滑りやすい。

1時間半ほどかかってようやくノタノホリ。

ここは訪れたことがあるはずだが、もはやまったく記憶が無い。

岸辺から延びた木の枝にモリアオガエルの大きな卵の固まりが。

本数の少ないイン谷口からのバスのちょうど 10 分前くらいに無事下山することができた。

とても楽しい一日だった。

淀川ジョグ

今日は朝から快晴。

しかし明日は登山教室の仕事があるので生協にまとめ買いに行かなくてはならない。

明日のことを考えるとあまりムリはできないし、かと言って交野の山はいささか食傷ぎみ。

日射しが強いので木陰のある山田池の周回というのが妥当な選択なのだが、もはや単調な周回を繰り返すのは忍耐力が持たないと思って、この天気にはもっとも不似合いな淀川に向かうことにした。

ただしモチベーションが保てるように、以前から気になっていた大山崎から右岸を下るコースへ行ってみることにした。

午後3時前に家を出発。

牧野駅のそばを通って淀川に出て、樟葉のゴルフ場のそばを八幡方面に向かう。キロ6分前後というところ。

このコースで桂川、鴨川を経由して京都市内まで、もしくはその反対コースはもう何十回も走っている。

しかし今日は御幸橋を渡ってから京滋バイパスの側道に入る。ここは初めてだ。

どこで対岸に下りられるのかが不安だったが、以外と早いうちに下りられる道があった。

しかし下りてから道が分かれていて、最初しっかりした車道の方に向かったが、すぐにうれしくない方向に向かっていたので、反対側の道に戻って川縁を目指した。

ほどなく舗装道路に出て、あとは淡々と大阪方面へ向かうだけ。ペースはキロ6分を少し切るくらい。

今日は暑いので薄めたポカリを持ってきている。それを補給しながら進む。

こういう平坦なロードのロングジョグは久しぶりだ。

人が少ないので気分がいい。

大山崎から枚方大橋まで1時間くらいとふんでいたが、以外と長くて1時間10分くらいかかった。

枚方大橋を渡って、走り慣れた道に合流する。

河川敷公園は芝生の上をしばらく走って、舗装道路に出る。

脚は結構疲れてきたけれど、慣れた道のせいかペースはキロ5分半を切るくらいまで上がった。

もうあと30分もかからないくらいだったが、エネルギー切れを感じて、念のためにと持ってきたジェルを補給する。

さすがにジェルは即効性があって、その後もいい感じのペースを維持して、約 30km を3時間弱くらいで終了した。

私にとって UTMF 完走のポイントはロードや平坦な部分をしっかり走れるかどうかというところだと思っているので、本当はトレイルよりもこういう練習を増やした方がいいはずだ。

ただし距離も時間ももっともっと多くしなければならないが。

帰ってシャワーを浴びて体重を量ったら 47.8kg まで落ちていた。

体重増加も重要ポイントの一つだと思っているのだが・・・。

交野山マラニック

昨日は陸上クラブ恒例のマラニックだった。

好天で、絶好のマラニック日和だった。

ゴールは枚方のスパバレイなので、そこまで自転車で行って駐輪場に置いておく。

集合場所の京阪の河内森駅まで約 5km をジョグで行く。

第2京阪の側道をしばらく走って、

途中から間の道に入って、30 分ほどで河内森駅に到着。

上級、中級、初級の3コースが設定されていたが、初級コースは希望者が無く、上級と中級の2グループで9時過ぎに出発する。

私は走力が近そうな人の多い中級コースに入った。

よくわからない道を通ってほしだ園地に入って、クライミングウォールで小休止。

10年以上前にこの壁は何度か登ったけれど、フリークライミングからはもうすっかり離れてしまった。腕力が無いので、こういうオーバーハングの壁は苦手だった。

急坂を何とかジョグのリズムで登り切って、星のブランコへ。

星のブランコを渡って、さらに坂道を登って、休憩エリアで上級グループと一旦合流。

急坂を下って R168 を渡って、きさいちカントリークラブの車道を必死で登る。ここはもう何十回も通っているので、ペース配分を間違えることは無い。

くろんど園地の休憩所でトイレ休憩。

ここからバーベキューエリアまでまた未舗装の道をしばらく登る。ここも通い慣れた道だ。

流れでグループの先頭になってしまったので、一人では走らないくらいの速めのペースで先へ進む。

交野カントリークラブの道路から交野山に向かう。

交野山には11時20分に到着した。

空気が霞んでいて展望は今ひとつ。黄砂のせいだと思う。

後はどんどん下るだけ。ここも一人ならこんなペースでは走れないというくらいに飛ばした。

前が国見山をスルーして行ったのでそれに付いていったが、速い先頭グループは国見山へも寄ったようだ。

釣り堀の池に出て、本日の山道はここで終了。

ちょうど12時頃にスパバレイにゴールした。

風呂を出てからレストランでビールを生中2杯飲んで、さらに近くの安い店で私は冷酒を買って、公園でシートを広げて有志で楽しい時間を過ごした。

昨年はクラブの人たちと呑む機会がほとんど無かったので、久しぶりに楽しい時間を過ごすことができた。

大谷山

昨日は登山教室の随行で野坂山地の大谷山へ行ってきた。

天気予報では午前中は雨の確率が高かったが、登山口までのアプローチで少し降られたくらいで、行動中はほとんど降られなかった。

ただし黄砂の影響などもあったようで展望はあまり得られなかった。

しかしこの地域独特のブナ林ではガスがかかった幻想的な風景が味わえて、まるで水墨画の世界に迷い込んだような雰囲気の一日だった。

マキノ駅からバスでマキノスキー場の温泉さらさで下車。

まずはゲレンデの斜面を登って行く。

先月の伊吹山と同様に、眼下に琵琶湖の風景が広がってきた。

登って行くとオオイワカガミがたくさん出てきた。

マムシソウも。

約2時間で寒風へ到着。

足元はガスに覆われている。

大谷山を目指して稜線を歩く。

歩き出して2時間半で大谷山(814m)に到着した。

下山は石庭下山口から石庭方面に向かって、704m 地点から不明瞭な稜線を南下する。

このあたりはまるで水墨画の世界だった。

滑りやすい道を慎重に下って、田屋城跡へ。

その後、車道をしばらく歩いて沢のバス停からバスに乗って、近江中庄駅から電車で帰ってきた。

このところの登山教室はあまり天候に恵まれていないけれど、雨の予報にもかかわらずそれほど雨には降られないという日が続いていて、これはこれで運がいいのかもと思ったりしている。

競技場練習会

今日の練習会は久しぶりに競技場だった。

予定のメニューは 5000m + 5000m というめずらしいパターン。

トラックでのスピード練習はもう1年以上やっていないので、タイムは追わずにメニューを消化することだけを考えてスタートした。

最初の 1000m は何と 4’44″。4’30” 以上はかかっていると思ったけれど、これほど遅いとは。

その後もペースは上がらず、最後だけ 4’38” くらいで1本目を終了した。

昨日、交野山経由でくろんど池往復約 28km をやったので、その疲れも残っていたと思う。

水道でうがいをして顔を洗っていたら、何もしていないのに突然鼻血が・・・。

それほどひどいものではなく、すぐに治まったが、気落ちして2本目は止めることにした。

日射しが強くてジョグの時は帽子をかぶっていたけれど、風が強いので飛ばされると思って、本練習の時はかぶらなかった。そんな影響もあったかも。

先月の山田池周回では後半の 10km はキロ5分を切って走っていたし、昨日も終盤の平坦なロードではキロ5分くらいまで上がっていたので、トラックでここまでスピードが上がらないとは想定していなかった。

しかしこういう練習はもういいかなという感じ。

おそらくインターバルで 1000m をやっても4分半を切るのが精一杯というところだろう。

もはやスピード練習と言えるようなスピードではない。

ただ、たまには心拍数を上げる走りも刺激としてやっておいた方がいいとは思うので、機会があればそれなりのレベルでは続けようと思うが。