2/21(水)は厚岸から早朝の電車で釧路へ戻って、釧路から網走に向かう。

網走は一度訪れてみたいとずっと思っていて、近くまでは何度も来ているのだけれど、これまではいつも斜里町から知床の方へ向かっていたので網走に立ち寄る時間が無かった。

釧路湿原を走る電車に乗ってみたいというのもずっと思っていた。それも冬なら言うことはない。SLの観光列車がたまに運行されるそうだがそういうものには興味が無いし、それに混雑は避けたい。

朝6時頃にホテルを出て駅に向かった。

街は閑散としていたが、列車の時刻が近づくと通学の高校生のような人たちが集まってきた。全部で10人少々くらい。

釧路への通勤、通学客で混雑しているのではないかと思ったが、到着した列車はガラ空きだった。

✳︎これは釧路駅に到着した時

こういう枯れ草のダンゴのようなものをしばしば見かけるがこれは何?

釧路駅の手前の東釧路駅で乗り換えられるのだが、時間の余裕があるので始発駅の釧路駅まで行く。

2年前の夏に泊まった釧路駅のそばのホテル。

釧路駅での乗り換えが1時間近くあるので一旦改札を出て、コンビニコーヒーを飲んで、みどりの窓口で翌日の指定券を取った。

網走への列車も混むのではないかと心配だったが、昨日の花咲線と同じくらいで窓際席がほぼ埋まる程度だった。

釧路を出て30分ほどすると釧路湿原のエリアに入ってきた。線路脇の川は釧路川。

停車した駅のそばの広場にタンチョウヅルがいた。電車が来ても逃げない。

遠くに見えている山は雌阿寒岳だろうか。

何度か流氷船の情報をネットでチェックしているが、早い時間帯の船は流氷は見えないとのこと。海が荒れていて流氷のエリアまで行けないと書かれている。

摩周駅ではかなりの人が乗り込んできて車内が混んできた。

知床斜里駅を過ぎると右側にオホーツク海が広がって、何と窓越しに流氷がびっしり。

これならお金を払って船に乗る必要はないんじゃないかと思ったりした。

しばらく行くと今度は反対側に濤沸湖。

列車は座れない人が出るくらい混んできた。

このあたりは先ほどの流氷ほどの迫力はないけれど、

12時前に網走駅に到着した。

駅前にモヨロ人の像。縄文時代の貝塚が発見されている。

流氷船は夕方なのでまずはバスで網走監獄へ。

網走監獄というのは以前の網走刑務所の施設が博物館として公開されているもので、現在、犯罪者が収監されている網走刑務所はここから少し離れた場所にある。バスの右側に見える。

網走監獄に到着した。入り口のそばに監獄食堂がある。

ここの監獄食というのを食べようと思っていた。

麦飯(麦3:白米7)、焼き魚(さんま又はホッケ-これはさんま)、小皿、中皿、みそ汁。 現在の網走刑務所の昼食として出された食事メニューを再現したもの。本来は、みそ汁ではなく番茶が出されているとか。監獄でホッケなんて贅沢だと感じるが、ホッケは売り切れだった。900円なり。

お腹が満たされたらいよいよ中に入る。これは博物館の入り口。

元の正門はこの先にある。

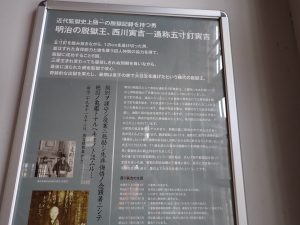

網走監獄は1890年に、ロシアの南下政策に備えるための北海道開拓の労働力として1200人の囚人が集められて開設された。過酷な労働で命を落とした囚人も少なくなかったらしい。

とにかく広い施設で(東京ドーム3.5個分)、じっくり見ていたら2〜3時間はかかるだろう。

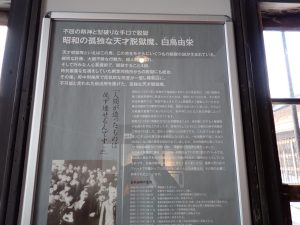

私が一番印象に残ったのは設備ではなくてこの人たち。

信じられないような狭い隙間から脱出したり、鉄格子に味噌汁をかけて腐食させて破って出たなど、にわかには信じがたいがこれらははすべて事実である。

さて、期待の流氷船はやはり流氷は見られないとのこと。出航はするので乗ることはできるが、網走に向かう車窓から眺めることができたので船はキャンセルした。

バスで駅に戻って、駅のそばのホテルに早めにチェックインした。

ホテルのそばにすき家とファミレスがあるが、網走まで来てそれではあまりに味気ないので、できたら居酒屋のような店に行きたいと思ったが、駅の近くにはそういう店が見当たらない。

寒いのであまり遠方には行きたくないし、そういうことにタクシーを使うような人種ではないので、ホテルから10分くらいの中華料理店に入った。

具だくさんの五目焼きそばと小籠包とビール。ご主人が一人で切り盛りされていて、先客は観光客のようなカップルと一人の男性だったのに焼きそばが出てくるまで30分くらいかかった。のんびりできて良かったけれど。