私は学生時代、吉祥寺で三年間過ごした。しかしその後 40 年くらい訪れたことがなかった。卒業後も出張などで東京へは何度も行ったが、吉祥寺は都心から西に少し離れているので、足を延ばす機会がなかった。

今日の目的地は三鷹だが吉祥寺はたった一駅手前なので、この機会に懐かしの街を訪ねてみることにした。

6/22(木)は新宿のカプセルホテルを出て吉祥寺へ。JRの新宿駅はすっかり様変わりしていて、どういう構造になっているのかさっぱりわからなかった。

ここも駅の構造はすっかり変わってしまっていたが、駅前のアーケード街のサンロードはそのままの名称で残っていた。、

学生時代の通学では住宅街を歩いていたが、そちらに行くと曲がる場所がわからなくなってしまうので、バス通りの五日市街道に出ることにした。

五日市街道に出る手前にあったスーパーの西友がまだ残っていたのはちょっとびっくりした。

五日市街道を西に向かう。

住んでいたアパートは細い道を少し右に入ったところにある。曲がり角にあったセブンイレブンがローソンに変わっていたが、曲がる場所はすぐにわかった。

住んでいた頃は大家さんの大きな家が道路に面していて、アパートはその裏側に建てられていたのだが、今は道路に面したところに小さなマンションのようなものが建っていて、裏は民家になっていた。

アパートの裏側に銭湯があったのだが、さすがにその銭湯は無くなっていた。

駅に戻るのは住宅街を歩いた。15分ほど歩いて駅に戻ったのだが、その頃、週に3回くらいは通ったジャズ喫茶がどうなっているか行ってみようと思った。

この店は歓楽街の細い道のどこかにあって、もはや場所の記憶は無い。それに残っているかどうかもわからない。

ヨドバシカメラがあって、その裏のあたりの細い道を歩いていたら、何と発見!! 「MEG」が残っていました。

しかし昔のようにジャズを前面に出したような表記は無く、ジャズ喫茶というのはもはや絶滅危惧種になっているらしい。

満足して三鷹へ向かった。

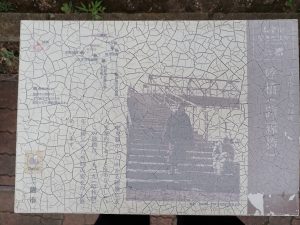

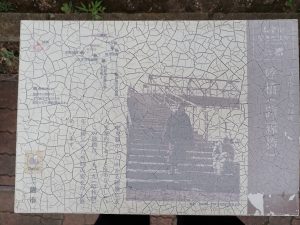

まずは線路沿いに西に向かって跨線橋へ。残っているのかどうか心配だったがまだありました。

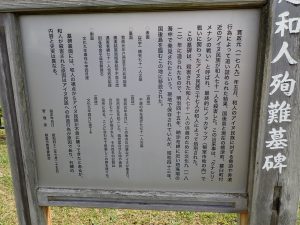

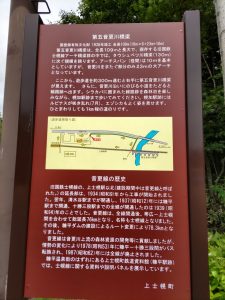

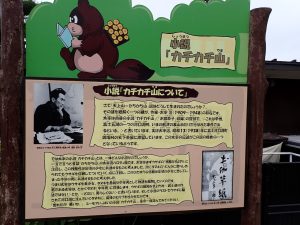

階段のそばに朽ちた案内板。

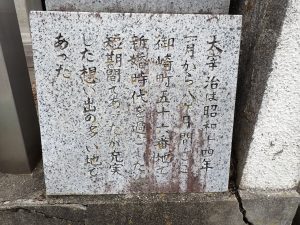

三鷹は太宰の作家生活で一番長く過ごした地で、ゆかりの場所もたくさんあって、おそらく観光資源として利用しているのであろうが、随所にこういう案内板が設置されている。

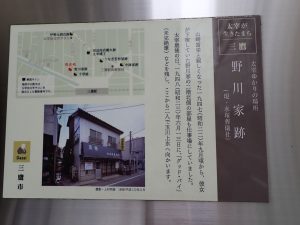

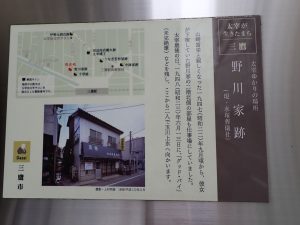

散策ルートのパンフレットに従って、「中鉢家跡」、「うなぎ若松屋跡」、「田辺肉店離れ跡」を通って「野川家跡」へ。

ここは二階に山崎富栄さんが下宿していた場所で、晩年の太宰はそこを仕事場所にしていた。入水の時もこの部屋に遺書などを置いてここから玉川上水に向かった。

そしてすぐ近くには「千草跡」。

ここの二階も一時期、仕事場所にしていた。

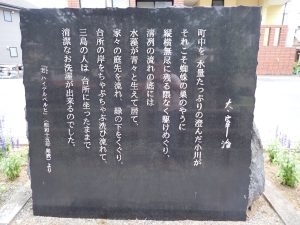

そして玉川上水沿いの「風の散歩道」に出る。

上水側はこのように木が茂っているのだが、一カ所だけ流れが見える場所があった。

今はこの程度の流れだが、その当時は人食い川と言われるほど水量が多かったらしい。

しばらく行くと上水と反対側の道路のそばに銘板。

もう少し進むとようやく「玉鹿石(ぎょっかせき)」が見つかった。

このあたりに二人で川に入った痕跡が残っていたらしい。

さて、上水沿いの道から分かれて「みたか井心(せいしん)亭」へ。

ここは三鷹市が所有する文化施設だが、ここの庭には太宰の家にあった百日紅の木が移植されている。

家はこの向いあたりにあったそうだが、案内板などは見つからず。

今度は井の頭公園のそばを通ってまた玉川上水の新橋へ。

昭和23年6月14日に太宰の行方不明が報じられて、6月19日にこの新橋の下で紐に結ばれた二人の遺体が発見された。

井の頭公園の方に戻って公園のベンチで一休みしてからまずは太宰家が通った銭湯の「連雀湯跡」の前を通って禅林寺へ。

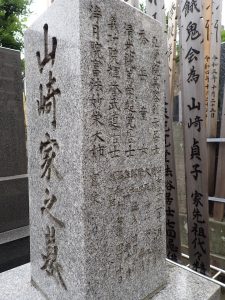

案内板に従って墓地に入ったらすぐに見つかった。

19日が桜桃忌だったせいだろう、立派なお花がたくさん供えられていた。私は手ぶらでした。

ちょうど向かいには森鴎外のお墓がある。

散策マップに従って駅の方に戻る。

桜井浜江さんの記念ギャラリーの前を通って、朝に通った時はまだ開館前だった「太宰治文学サロン」へ。

小さなスペースに太宰関連の書物がたくさん置かれていた。椅子と小さなテーブルがいくつか用意されていて、そこでじっくり読むこともできる。飲み物も売っている。入場無料。

何冊かの本を手に取ってパラパラとめくってみて、クリアファイルとコースターを買って出た。

ちょうど昼時で、ずっと歩き回って疲れてきたので、近くのファミレスで昼食にした。旅行クーポンが使えた。

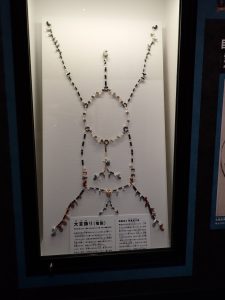

それから駅前のビルに入っている三鷹市美術ギャラリーへ。ちょうど今、太宰関連の展示をやっている。

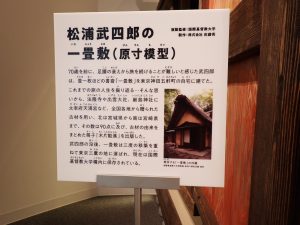

太宰が住んでいた家の間取りが再現されていた。6畳、4畳半、3畳という小さな借家で、作家という職業にもかかわらず蔵書などはほとんど無かったらしい。

愛用したマントもかけられていた。たぶん本物ではないと思う。

ここも入場は無料だったが「太宰治 三鷹とともに」という、5年前の太宰没後 70 年の記念行事の時に発行された冊子を 1000 円で購入した。なかなか充実した内容だった。

旅行クーポンがまだ 1000 円ほど残っていて、これは東京でしか使えないので、駅のそばのカフェでコーヒーにケーキとしゃれこんだ。

東京の訪問予定地はすべて訪れたので、このあとは中央線で甲府へ向かう。特急で急いで行っても中途半端に時間が余るだけなので普通列車で行った。

甲府に着いたのは4時半くらい。今日は天気予報では雨模様とのことだったが三鷹では幸い、時々パラパラときたくらいで傘はささずにすんだが、甲府は本降りになっていた。

明日は河口湖方面にレンタカーで行く予定なのでレンタカーを予約しておいた。

駅のそばに大きな武田信玄像。

そして駅の反対側のビジネスホテルにチェックイン。

今度は山梨県の旅行クーポンがもらえたので、夕食はクーポンの使える「ほうとう」の店に入った。

ほうとうは別府大分毎日マラソンで別府へ行った時に「ほうちょうだんご汁」というのを食べたのが印象に残っているのだが、一昨年の秋に行った時には昔の店は無くなっていた。

この店のほうとうも具だくさんのボリュームたっぷりで、昼食のラーメン、餃子とケーキがまだ胃袋に残っている状態だったので最後は意地で完食した。