一昨日(12/14)は京都一周トレイルの講座で瓜生山へ行ってきた。

集合は白川通り今出川の橋のあたり。先月の講座で歩いた大文字山がすぐそばに望めるけれど、火床は一周トレイルコースには含まれていない。

一周トレイルのコースは個人的には何度も歩いているけれど、実はこのあたりの正規ルートは通ったことが無い。

大文字山山頂からは火床を経由して、下ってからは銀閣寺の雑踏を避けるために朝鮮学校の校庭を通過して志賀越道に抜けている。

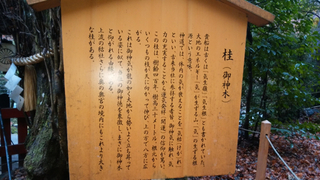

なので天神宮神社というのは初めて。

バプテスト病院から山へ入る所にある大山祇神社もいつもは沢沿いの道で通過しているが、この日は参拝。

ここを越えてすぐの所から尾根筋に入る。近年の大雨で沢筋の道がずいぶん荒れているということで、一周トレイルの正規コースがこちらに変更になったそうだ。

個人的に来た時はだいたいいつも沢筋を詰めていたが。

白幽子巌居之跡。

清沢口石切場の跡。

ひと登りで瓜生山の山頂(301m)に到着。山頂からの大文字山。

ここから先はトレランの時はわりと快調に走れる道だが、そこを1時間ほど歩いて例の鳥居の所で昼食となった。

朝はそれほど寒いとは思わなかったけれど、冷たい風が吹いて気温が下がってきた。赤飯おにぎりはちょっと堅かったけれど、あたたかいカップラーメンがおいしかった。

ここからほぼ直角に左に折れて、急な下りになる。

沢(音羽川)に木の橋がかかっていたけれど、こんな橋は記憶に無い。

雲母坂からの道に合流して(水飲対陣之跡碑)、一人の時もいつも一息入れる展望台から愛宕山などを眺める。

この日はここから梅谷を下った。ここは数年前に東山マウンテンマラソンで走った記憶がある道だ。

修学院離宮のそばまで下りると、この日歩いた尾根筋が麓から望める。

白川通りに出た所でこの日の行程は終了となった。

翌日に別の講座の予定があったので二回戦には行かず、高野川沿いを出町柳まで歩いて帰った。

朝も出町柳から歩いて集合場所まで行ったので、ちょうど一周して元に戻ってきた。

八経ヶ岳、弥山

昨日はおそらく今年最後になるであろう、個人山行に行ける日だった。

久しぶりに雪山に入ってみたいと思った。このところヤブこぎや丘陵歩きなどが続いているので、もう少し山らしい山に行きたいという気持ちもあった。

大山や氷ノ山を調べてはみたけれど、日本海側は天気が悪そうだ。北がダメなら南へ行くしかない。

個人的には奈良の南部の山はほとんど行ったことが無い。

昔は大峰や大台などは高速道路が通じていなくて、距離のわりには時間がすごくかかった(という印象があったが、それが現実だったと思う)。それくらいなら白山や岐阜の山へ行った方がいいだろうという考えで、奈良の南部へ向かったことはまったく無かった。それに大峰は多雨で、沢登りがメインという感じなので、私の趣味には合わなかった。

しかしここ何年かは随行の仕事で奈良方面へ行く機会が何度もあって、高速をうまく使えば昔よりははるかに短い時間で奈良の山に近づけることがわかってきた。

と言うことで、個人的に未踏の近畿最高峰の八経ヶ岳を調べてみた。

行者還トンネルそばからのルートが一般的のようだが、これではあまりに短すぎる。そこで天川村の川合からのルートを調べたところ、そこそこの距離があって、弥山を含めた周回ルートが取れるので、もうこれしかないだろうと思った。

当初、土曜日の午後に出かけて麓で車中泊にして早朝発を考えたが、朝早く家を出て日帰りもできそうだった。それにそこまでするほどのロングルートでもなさそうに感じた。

とは言っても天川村まで2時間以上はかかりそうなので、3時起床で3時半出発。朝食は途中のコンビニというプランにした。

予定通り3時半過ぎに家を出発。葛城のコンビニで総菜パンとコーヒーの朝食を摂って、2回ほどルートミスをしながらも6時過ぎに天川村役場に到着した。

駐車場に着いた時、そろそろ出発しようとしているかのようなパーティのヘッドランプがいくつか見えた。

どういう装備にするかは随分迷った。何と言っても 2,000m 近い山で、しかも 12 月。山上の冷え方がイメージできない。

ここはやはり安全第一でゴールデンウィークの北アルプスくらいの装備を考えたけれど、ほんの3日ほど前に同一ルートを行かれた記録がヤマレコに上がっていて、その写真を見ると、これならトレランシューズでも行けると思った。

結局、上は長袖クロロファイバー下着に薄手のフリース。下は以前に山スキーで愛用していたフリースのパンツ。シューズは HOKA にした。ただし手袋は厚めのものにして、耳までかぶる帽子を忍ばせた。そして念のためにチェーンスパイクとポールも持った。

6時 25 分、まだ暗い中、ハンドライトを持って駐車場を出発した。

登山口への分岐はすぐにわかった。

細い車道を少し歩くとまた道標が現れた(帰路の写真)。弥山まで7時間と書かれている。

登山道に入るといきなり階段の急登が待ち受けていた(帰路の写真)。

しかし急登は望むところだ。短時間で標高が稼げるし、身体も暖まる。

薄ら明るくはなってきたけれど、樹林帯はまだまだライトがいる。

出発して1時間で林道に出た。

しばらく林道でも行けるようだが、若干距離が長そうなので、登山道に入った。

8時に栃尾辻の避難小屋に到着。中は真っ暗でとても入る気がしない。

ここでジェルを補給して、ジャケットの上を羽織って帽子をかぶった。

ここからひと登りしたら、待望の光景が現れた。

これが見たくて遠路はるばるやってきたのだ。しかし標高が 1,500m を越えるとさすがに空気が冷たい。

ここからしばらくは傾斜が緩くてなかなか標高が上がらず、いささかうんざりさせられた。

栃尾辻から1時間少々かかってようやく八経ヶ岳と弥山への分岐の高崎横手に着いた。標高で 1,750m くらい。

雪も次第に増えてはきたけれど、潜るほどではない。トレランシューズで問題無い。

突然、倒木がたくさん出てきた。台風のしわざだろうか?

若い男性二人が休憩しているのに出会った。「足、寒くないですか?」と聞かれたが「大丈夫ですよ」と応えた。まったく問題無い。ひょっとしたら駐車場で見かけたヘッドランプの主だろうか。

残念ながら日射しは無い。しかしそれがいかにも冬山らしい雰囲気を醸し出している。

明星の森。

10 時前に稜線に出た。

明星ヶ岳へは少しだけ八経ヶ岳と反対方向へ登ることになる。せっかくここまで来ているのだから、と思ったのだが、いかんせん眺望はまったく無い。もし頂上が見えていたら行ったと思うのだが、今ひとつ意欲が湧いてこなくて、早々に八経ヶ岳を目指すことにした。

曇りには曇りなりの良さがある。風があるとつらいけれど、幸いほとんど無風状態。

明星ヶ岳への分岐からほんの 10 分ほどであっけなく八経ヶ岳のピーク(1,914.9m)に到着した。出発してから3時間 45 分くらいだった。

運良く、若い人がおられたので、シャッターを押してもらった。

写真を撮ったら早々に弥山に向かう。

エビのしっぽが発達している。

これは立ち枯れ?

何人かの登山者とすれ違って、15 分ほどで弥山の小屋に到着した。

弥山の山頂(1895m)へは寄っておく。

狼平への途中で、今日始めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。おにぎりは冷たくて堅かったが、あたたかいお茶がおいしい。昔、山スキーによく行っていた頃は、冬山ではおにぎりは食べにくいので避けていたのだが、そんなこともすっかり忘れてしまっていた。

狼平へは延々と階段が続く。ダイトレの木道と違って、これなら歩きやすい。

狼平の避難小屋はなかなか立派。すぐそばに沢も流れているし、これなら快適だろう。

若干の登りで、高崎横手に戻ってきた。あとは往路を下るのみ。

栃尾辻まではきれいな霧氷がたくさんあった。

役場の駐車場には午後1時 45 分に戻ってきた。

帰路は葛城の吉野屋で牛丼を食べて、第2京阪の交野南 IC までは2時間くらいで帰ってこられたけれど、そこからの下道は日曜日夕方の渋滞に巻き込まれて、スーパーに寄って帰ったのは5時過ぎだった。

それでも、この時期に 2,000m 近い山で冬山気分が味わえて、日帰りができるというのがわかったのは収穫だった。さすがにこれくらいの山になると京阪神の冬山とは随分雰囲気が違う。

ただ、冬山から離れる最大の要因になった末端の冷え症。昨日も厚めの手袋(とは言っても冬山にしては薄手だが)でも冷えて、一度素手になって冷えるとそのあとなかなか暖かさが戻らないという症状は以前のままだった。

山スキーの時は必ず下に薄いアンダー手袋をして、よほどの晴れでなければ素手にはならないという習慣も忘れてしまっていた。と言うか、そこまで冷えることを想定していなかった。

この冬はこういう山行きを何度かやってみようかという気になっている。

高岳

昨日の登山講座は北摂の高岳(たかだけ)だった。この近くの山々はいくつか登っているけれど、高岳はまったくの初見参だった。

能勢電鉄の山下駅に集合して、森上のバス停で下車。この路線バスはかつてマラソンをガンガン走っていた頃、毎年 11 月に開催される一庫(ひとくら)ダムマラソンのために5年ほど続けて乗っていた。

そう言えば剣尾山から妙見山を周回したのは昨年の3月だった。

9時半頃にバス停を出発。今日も朝はけっこう冷え込んでいるけれど、天気が良くて暖かくなりそうな気配だ。

少し車道を歩いて岐尼(きね)神社の境内で朝のご挨拶。

今日もしばらく車道を行く。歩道が右になったり左になったり、無くなったり、車に気を遣う。

南の方にはちょうど2年前の今日訪れた三草山が見える。麓の棚田もちらっと。

大原神社でトイレ休憩を取って、ようやくコンクリートの山道に入る。

出発から2時間近くで林道と交差して、不明瞭な踏み跡を強引に稜線を目指す。

このあとの稜線の登りは滑りやすい急登で、結構緊張する場面もあった。一人ならあまり気にせずにガンガン行くけれど、随行の時は自分のペースでは行けないし、失態を犯すわけにはいかない。

高岳の頂上(720m)に着いたのはちょうど 12 時過ぎだった。

ここで昼食。

山頂を少し越えた鉄塔のあたりからは南や西がよく見える。これは南方。ずっと向こうは六甲。

下りも落ち葉が滑りやすく、足元の石や枯れ木などが見えにくくて歩きにくかった。

しかし小一時間で猪名川不動尊に到着。

行場の滝はなかなか立派だった。

しばらく林道を下って猪名川変電所。こんな大きな変電所は初めて見た。

杉生(すぎお)のバス停がよくわからず、一つ先の大島小学校前のバス停まで歩いて、本日の行程は終了となった。

今日も梅田に出ることになったので、先日人混みに圧倒されて敗退したグランフロントのノースフェースにもう一度行ってみた。

金曜日の夕方なのでかなりの人混みではあったけれどまだ帰宅ラッシュの時間ではなくて、さすがに土曜の夕方よりはマシで今日は行き先もわかっているので、疲労感無く店に到着できた。

目的のゴアテックスの帽子が見つかったので、1,000 円の割引券を有効利用することができた。

ついでに地下街のチケットショップで年賀状を購入。いつも1枚 50 円で買っていたけれど、チケットショップの戦場なのか、1枚 45 円で売っていた。販売ノルマを課せられた郵便局員が売りに来るのだろうか。

北摂のこのあたりの目立った山はほぼ登り尽くした感じではあるけれど、剣尾山の少し西にあって、剣尾山より若干標高の高い横尾山がまだ残っている。北摂最後の課題だ。

明神山

上高地の明神岳なら知っているけれど・・・。

昨日(12/3)は登山教室で播州の明神山へ行ってきた。今回も登るのはもちろん、山名を聞くのも初めての山。

先月行った七種山の近くで、かつて何度も行った雪彦山も近い。

朝から快晴で気温は低かったけれど、昼間はかなり暖かくなるだろうと思った。

自宅から2時間ほどかけて姫路へ。さらにここからバスで 40 分ほど北へ向かう。

下車予定の停留所は松ノ木北だったが、ここは道幅が狭くてバスが停車していると後ろに車が詰まってしまうということで、運転手さんの依頼で一つ先の終点の前之庄まで行った。

出発は 10 時ちょっと過ぎ。ここからさらに車道を 3.5km ほど歩く。

しばらく歩くと前方に明神山が望めた。なかなかピラミダルな山容だ。「播州富士」とも言われるらしい。このあたりは標高は大したことがないけれど(数百メートル程度)こういう山容の山が点在している。

「夢やかた」から登山道に入る。

明神山へはAコース、Bコース、Cコースの3つがあって、我々はCコース(最も東寄り)を上がって、Aコース(最も西寄り)を下る。

登山道に入るといきなり急登が始まる。後半には岩場が出てくるらしい。

稜線に上がると木の間から七種山方面が見えてくる。真ん中の尖っているのは七種薬師か?

岩場にさしかかって、開けた場所から山頂(ひょっとしたら手前かも)が見える。暖かいというよりは暑い。

傾斜は一段ときつくなる一方で、前衛峰とも言える地蔵岳に12時過ぎに到着。まだ七合目。

ここからほんの少し下って、最後の急登を這い上がって12時40分に明神山の山頂(668m)に到着した。他に数人の登山者がおられた。

360度の絶景で、東西南北のそれぞれに案内板が設置されている。

これは七種山方面。

下りのAコースはCコースほど急ではないけれど、それでも岩場が随所に出てくる。

Bコースとの分岐点でひと休み。

岩場にはロープが設置されている。

マンモスの背は下りなのでロープに頼る。

朝来た登山口には3時過ぎくらいに下りてきた。

その後はまた同じ車道をバス停まで歩いて、行きと同じ経路で帰ってきた。

標高の割には登り応えのある山で、天候にも恵まれてなかなか楽しかった。七種山もそうだったけれど、なかなか侮れない山域だ。

しかし何と言っても交通の便が悪いし、それぞれの山が独立していて長い縦走ルートが設定できない。

再訪となるといささかハードルが高い感じがする。

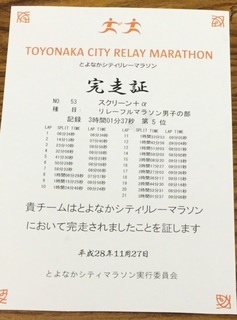

とよなかシティリレーマラソン

29 歳でマラソン完走を目指して走り出してから 55 歳まではどのグループにも所属せずに一人で走ってきた。

いわゆる『走友』というものは誰もいなかったけれど、市民駅伝の大きな大会が始まるのを機会に職場の若手に声をかけて、年に一度だけ4人で駅伝に出るようになった。

最初は 1991 年(おそらく)。軽い気持ちで始めたのが、たまにメンバーが一部入れ替わることもあったけれど、ほとんどこの4人で 2014 年まで 25 年間続いた。

その間、参加する大会はいくつか変わったけれど、秋から年末あたりの恒例の行事になった。

昨年(2015 年)は私のヘルニアや他のメンバーの故障などもあって、エントリーはしたものの直前でドタキャンになって、ついに連続記録が途絶えてしまったが、今年はまた新たな一歩を踏み出すことになった。

昨日はその大会として服部緑地公園で行われた「とよなかシティリレーマラソン」を走ってきた。2014 年に続いて2回目。

この大会は1周 2km ちょっとの周回コースを 21 周(1周目は約 1.5km)してフルマラソンの距離を走るというもの。参加者はチームあたり4人から 15 名までで、一人で何周走ってもかまわない。我々は5人でエントリーした。参加チーム数十くらいのローカル大会だ。

朝から雨で気分は盛り上がらない。個人レースならやめようかと思うくらいだが、駅伝なのでそういうわけにもいかない。

競技場に着いたらすでに他のメンバーは到着していて、しかもスタンドに大きな雨よけシートを張ってくれていた。

普通のレースなら雨で濡れても終わって着替えればいいのだけれど、今回はみんなおおむね3回くらいは走るローテーションにしているので、まさか毎回着替えるというわけにはいかない。

どういうウエアで走ろうか迷ったけれど、上はメッシュのノースリーブの上に半袖Tシャツとアームウォーマー、そしてその上にライトジャケットを着ることにした。下は膝上までのハーフタイツ。そして帽子。

一昨年は3時間を切るタイムで走れたけれど、このコンディションでは難しいかも知れない。

12 時にスタートして、私は最初は4走目で1周。走り出せば雨はほとんど気にならない。ただし路面の水たまりがちょっとわずらわしい。

このところスピード練習をほとんどやらなくなったので、以前ほど追い込めない。まだ余裕があるのだけれど、そこでブレーキがかかってしまう感じ。

せめて8分台で、と思っていたところ、何とかギリギリの 8’59” でタスキを渡すことができた。

一人、今シーズン自己ベストを更新してサブスリーを達成した気力十分の仲間が2周走って、後はみんな1周でタスキを渡していく。

待っている間は身体が冷えないようにジャージと雨具を羽織る。幸い風は無いけれど、じっとしているとやはり寒い。

前回に比べるとやはりみんな今ひとつスピードに乗れないようで、前回の記録に比べるとおおむね1周あたり 10 秒から 20 秒くらい遅くなっている。

私の2回目はちょっと余裕がありすぎたようで、9’23” に落ちてしまった。

3回目は多少なりともタイムを取り返すべく頑張ったけれど、それでも 9’07” だった。

結果的には3時間 01 分 37 秒で、サブスリーには届かなかった。

私自身はもはやタイムへのこだわりはほとんど無いので、悔しいとかいうような気持ちはまったく無く、久しぶりにこういうスピードで最後まで走り切れたことに満足していた。

大会後は冷えた身体を中から温めるべく、江坂の居酒屋で打ち上げ。

久しぶりの楽しいお酒で、帰りの電車で危うく乗り過ごしそうになってしまった。

矢田丘陵

矢田丘陵は生駒山地の東に南北に走る丘陵地。せいぜい標高 300m 少々なので、山というほどではない。

生駒や奈良の山へ行くといつも見える場所で、一度歩いてみたいという興味は持っていた。

しかしながら仕事ならいざ知らず、丘陵歩きにわざわざ自分で出かけるのも面倒で、これまで訪れる機会が無かった。

昨日は天気予報ではあまりすっきりしない天候が予想された。まともな山だと雨に遭うかも知れない。それにこのところ不明瞭な路でヤブ歩きが続いていたので、たまには気楽に行けるルート設定にしてみたいという気持ちになった。

そこで直前になってふと思いついたのがこの矢田丘陵。地図を見ると最南端が法隆寺のあたりで、法隆寺をスタートして北上して最北端の生駒市の総合公園まで行って、それから道をうまくつなげると飯盛霊園を経由して家まで帰れそうだった。

総合公園から飯盛霊園までの道が不明瞭だったが、ヤマレコを検索したらちょうどこのあたりを歩いた人のデータがあった。

この情報を元にしてルート設定したところ、自宅まででおおむね 40km 程度だった。これなら丘陵歩きなので大丈夫だろうと思った。

8時過ぎに法隆寺駅に着いて、駅前の案内板のあるベンチで用意して、8時 20 分頃に出発した。

天気予報では随分気温が下がると言っていたが、それほどではない。

法隆寺はおそらく初めてだと思う。

まだ時間が早いせいか、参拝客はあまり多くない。拝観料を払って中に入るつもりはないが、外から見えるあたりはざっと歩いてみた。

ついでなので向かう方向とは逆の西に向かって、藤ノ木古墳も訪れておく。

もう一度法隆寺に戻ってトイレを拝借して、いよいよ矢田丘陵への道に向かう。

gps にルートを入れてきたので迷わずに行けたが、随分細い道で、あのヤマレコのデータに出会わなければ苦労しただろう。

最初の目標は松尾寺。

ゴルフ場の中を抜けて行く。

地元の人に馴染みの寺なのか、この時間でも下ってくる人がたくさんいる。

法隆寺界隈で時間を使ってせいで、1時間少々でようやく松尾寺に到着した。

寺の上に松尾山神社というのがあったので、ひょっとしたらここから松尾山へ行ける道があるかもと思って上ってみたが、期待ははずれて結局元に戻ることになってしまった。

年配の参拝客が多かったが、実は車道がすぐそこまで入っていた。

このあとは一般車が入れない細い車道を登って、最後は急登を少し上がって松尾山山頂(315m)へ。

山頂エリアは電波塔か何かの工事をやっていた。

この日の最高標高点だと思っていたけれど、帰ってから確認したら交野山のエリアの方がここより高かった。

※実は矢田峠のそばに 340m 地点があったのだが、まったく気が付かなかった。

ここからはしばらく山道になる。すれ違うハイカーもちらほらと。

展望台からの東側の眺めは素晴らしかった。やや南向きのアングルで、左端は龍王山と三輪山。正面向こうは音羽山のあたりだと思う。

矢田峠はどこなのかよくわからなかった。

道標はわりと整備されているけれど、どうも表示がわかりにくい。管理道路などもあって、表示に従って歩いたら余計な回り道をさせられたりする。

一度はまた元に戻ると思ってしばらく下ったが、これはおかしいと気付いて元に戻った。今回はこういうロストは無いはずだったのに・・・。

今度の展望台からは生駒山が正面に。

このコースは道そのものはしっかりしているし、アップダウンも少ないので、ほとんどが走れる。だから逆にしんどい。ちんたら歩ける部分があまり無いのだ。

こんな道はオフロードバイクが入ってくるのではないかと懸念していたが、バイクには出会わなかったもののマウンテンバイクには何度もすれ違った。

一度細い車道に出て、すぐにまた山道に入る。

帝塚山大学に近づいてくると、グラウンド(おそらく)からの大きな声がたくさん聞こえてきた。

大学の正門そばで一旦車道に出る。

ルートはこの道を渡るのだが、前方には道らしきものが見あたらない。それに交通量も多い。こういう場所ではよく地下道か横断歩道があるのだが、それも見あたらない。

たまたま大学の正門に警備員の方がおられたので尋ねてみたら、この道を渡って少し西に行った所から山に入るとのこと。

峠になっているので向こう側から来る車が見えにくくて緊張したが、何とか無事渡ることができた。

後で矢田丘陵の案内パンフレットを見たら、もっと西の横断歩道を渡るのが正規ルートだったようだ。

木道の急な階段を上がって、また細い車道に出て、ここの展望エリアでおにぎり休憩にした。11 時半で、出発して3時間少々。

この先の展望橋からの生駒の眺め。

いよいよ矢田丘陵も終盤のエリアに。

このあともまた一度街に下りてしまいそうになって戻るはめになった。

しかし幸いヤブこぎになることはなく、出発して4時間で総合公園への車道に出た。これで矢田丘陵は実質的にお終い。

gps に入れてきたルートでは総合公園の中を突っ切っている。ルートに従って進んでいたら、グラウンドで行き止まりになってしまった。

さて道はどこ? と眺めていたら、かすかな踏み跡があるのに気付いた。

確かにここを通っているようだが、これまでの道とはうってかわって不明瞭な道で、枝道もあってややこしい。

踏み跡に従って進んでいたら、ルートからずいぶんはずれてきた。変な方向に行ってしまいそうだったので、はずれた場所まで戻ったが、そのあたりには分岐は見あたらない。

今日はヤブこぎはしたくないと思っていたので、踏み跡を辿ってみることにした。しかしこの踏み跡も消えてしまった。

またもやヤブこぎになってしまった。もう道は無いので、gps を頼りに本来のルートの方向を目指して適当に行く。そうしたらピンクのテープが張られているのが目に入った。

それほど古いテープではなさそうだったので、このあたりに踏み跡があるかも知れないと思ってテープを辿ってみたが、それらしい道は見あたらず。

車の音が聞こえるので、車道には近いようだ。

gps を頼りに急な斜面を谷に下りたら、かすかな踏み跡に合流した。ここから車道まではわずかだった。

このあともしばらくは郊外の、車も入れないような細い道をしばらく辿って、田原台の住宅街に出た。

それにしてもこのルートを歩いたヤマレコの人、一体どうやってこんな道を見つけたのだろうか。

ようやくむろいけ園地へ向かう道と出会って、実質的な今日のコースが終わった。出発して5時間だった。

あとはもう消化試合なのだが、距離はまだまだあるし、しんどい登りの三連チャンが待っている。気を緩めるわけにはいかない。

飯盛霊園に入ったところでどら焼き休憩を取って、霊園の登り車道を何とかジョグで上がりきった。

ほしだ園地はこれまで見たことが無いほど人が多かった。R168 の付近は路上駐車がいっぱいで、一体何を求めて来ているのかまったくわからない。紅葉がきれいとも思えないのだが。

ゴルフ場の登り車道も何とかジョグで上がりきって、残すはくろんど園地のみ。

この登りの三連チャンはいずれも傾斜が何とかジョグで上がれるくらいなので、よほど疲れていない限りは歩くわけにはいかない。標高差は 100m から 150m くらいなので、時間にすれば 10 分少々というところだ。

最後のくろんど園地は未舗装なので、一番しんどい。しかしここをジョグで上がりきるかどうかはその後の納得感に大きく影響するのだ。

くろんど園地を上がり切った時はほっとした。

交野山も国見山も山頂はパスして、最短経路で家を目指した。

お腹が空いたので、津田サイエンスヒルズの公園で最後の総菜パンを食べた。朝よりも寒い感じ。

穂谷川の堤防では足の裏が痛かった。今日は HOKA ではなく、久しぶりに Salomon の Sense Mantra にしたが、距離が長くなるとやはり痛い。

家に着いたのは午後4時 20 分頃。出発してからちょうど8時間で、距離は約 43km だった。

貴船山

日曜日は登山講座で京都北山の貴船山へ行ってきた。

多少は晴れ間も出るのではと思っていたが、午前中は時折小雨(霧雨?)という生憎の天候で、気温も高くて快適にはほど遠いコンディションだった。

叡山電車はやはり満員だった。京阪が少し遅れたせいで予定よりも1本あとになってしまった。

貴船口駅に集合して、しばらく車道を歩く。

紅葉はなかなかきれい。イチョウの木が美しい。

貴船神社本殿でお参り。ご朱印をもらう行列ができていた。

このあたりから鞍馬にかけてはパワースポットのようだ。しかし私はこのあたりは何度も来ているものの、何も感じたことが無い。

さらに車道を歩いて奥宮へ。

会社員時代に慰安旅行で貴船の料理旅館に泊まったことがある。

あまりの料理の少なさにみんな不満たらたらで、さりとて外で二次会というわけにもいかない。

旅館の人がこれではまずいと思ったのか、しばらくしたら炊き込みご飯か何かのおにぎりが出てきたのを記憶している。

そんなこともあって、こういう観光スポットの料亭には自分で行くことはまったく無い。

少し車道を歩いて、ようやく滝谷の山道に入る。このあたりから小雨がぱらついてきた。

小さな滝を眺めたりしながら急登を上って、昼前に滝谷峠に到着した。他にもたくさんの登山者がいた。

最近では昨年の1月に二ノ瀬から入ってここを通った。

滝谷峠は中学2年の時に初めてテントと毛布を担いでの登山で、バテバテになってたどり着いた思い出の峠だ。あの頃は東側の展望が開けていたが、今は杉の植林が伸びて展望はまったく無い。

ここで昼食をとって、ここから貴船山に向けて南下する。

途中で一般路をはずれて 722m のピークに寄り道する。

15 分ほどで到着したが、展望も何も無し。このあたりの最高標高点(722m)だ。

一般路に戻って、貴船山の最高標高点(716m)。

ここから直接、貴船山の標識のあるピークに向かう。

貴船山のピーク(699m)ではしばしナメタケ取りに精を出した。

樋ノ水峠から東に向かってユリ道に合流。もう2時半だというのに下から若い女性4人連れがまったくの街スタイルで上がってきた。地図も持っていないようで、どこまで行くつもりなのだろうか。

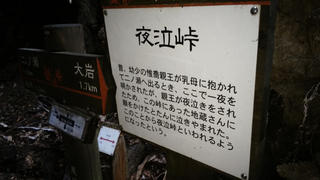

ユリ道から分かれて夜泣峠を目指す。

夜泣峠には3時 15 分に到着。

つづら折れを下って、線路脇のスペースで収穫物を分配した。

鞍馬へ向かう電車も満員だ。こんな時間帯に鞍馬へ向かう電車はいつもガラガラと思っていたので、ちょっとびっくり。帰りの紅葉ライトアップが目的かも知れない。

二ノ瀬駅には午後4時に到着した。

帰りの電車、はたして乗れるだろうかと心配したけれど、まぁ並みの通勤ラッシュ程度で何とか乗り込むことができた。

山から下りてきた後に人混みにもまれるのは本当に疲れる。

経ヶ岳から三国峠、根来坂峠へ

昨日は秋晴れの好天だったので、練習会をさぼって高島トレイルの南部を歩いてきた。

高島トレイルに行ったというよりは、地図を見て設定したルートがたまたま高島トレイルの一部分だったという感じ。

久しぶりに土日に予定が入っていなかったので、天気が良ければ遠出しようかと以前から考えていた。ラストチャンスの白山にでもと思ったりしていたのだが、金曜日の随行が結構疲れた。歩きそのものはそれほどではなかったけれど、何度も乗り換える交通機関の長さに疲れてしまった。

土曜日は長距離運転する気分になれず、かと言ってせっかくの好天の休日を山田池の練習会だけで終えてしまうのはあまりにももったいない。もはやロードレースを目指しているわけではないのだ。

そんなわけで地図を見て直前に設定したのがこのコースだった。

朽木の桑原橋近くに車を置いて、ここからまず経ヶ岳。それから北西に向かって三国岳(さんごくだけ)を経て地蔵峠、三国峠(みくにとうげ。地形図には三国岳と表記されているが、登山者の間では三国峠と呼んでいる)。

さらに北東に向かって根来坂峠(ねごりざかとうげ)から百里ヶ岳まで足を延ばして鯖街道を桑原に戻るというコースを設定した。

gps 用にルートを引いたら 28km くらいだった。終盤の数キロは平坦な車道なので、これなら楽勝だと思った。

7月に久多へ行った時に使った湖西道路経由で1時間 40 分ほどで桑原橋に到着して、ヤマレコで得た情報で橋を少し越えた所のちょっとしたスペースを見つけた。

たまたま年配の男性がタバコを吸いながら立っておられたので、恐る恐る「ここに車停めても大丈夫ですか?」と尋ねたところ、「どうぞどうぞ」という気軽なお返事。ほっとした。

準備を整えて出発したのは8時 20 分だった。

ここはちょうど高島トレイルの南端になる。

ヤマレコの情報では今日の予定コースはおおむね道ははっきりしているようで、迷う心配はあまり無さそうだ。

と思って気楽な気持ちで進んだらいきなりコースミス!!。山手に入らなければならないところをそのまま沢沿いに進んでしまった。ほんの数十メートルで堰堤になって引き返した。

さらに山手に入ってすぐ、はっきりした道をそのまま真っ直ぐ進んだら急に道が消えてしまった。

あわてて戻ったら斜面を這い上がるのが正式ルートだった。

ロスタイムはほんのわずかだったけれど、まったく想定外のスタートだ。

かなりの急登が続く。途中で中高年の3人パーティを追い抜く。

朽ちて読めない札の残るお茶屋跡。

歩き出して 45 分で稜線(丹波越)に出た。峠には年配の男女がおられた。意外と登山者がいる。

一旦ここから南に向かって経ヶ岳を目指す。

道はかなり不明瞭だ。かすかな踏み跡と所々にある古いテープをあてにして歩いていたら、突然林道に飛び出した。こんな林道は地図には載っていない。

林道を進むと下って行くので、強引に稜線の方を歩いてみたが、また林道に出てしまった。

経ヶ岳とおぼしきピークが右前方に見えたあたりでまた山道に入った。

かすかな踏み跡のある急斜面を這い上がって、スタートして1時間少々で経ヶ岳のピーク(889m)に到着した。

帰りはしばらく林道を進んだが、どうも山道に戻る所を通り過ぎてしまったようだ。適当に斜面を這い上がって gps のトラックを頼りにうろうろしたが、なかなか元の峠に戻れない。

古いテープが見つかったと思ったらまた変な方向に行ってしまったりして、結局戻るのに行きと同じくらいの時間がかかってしまった。

ここからも道は非常にわかりづらかった。ちょうど落ち葉の季節なので、落ち葉に覆われていてどこが道なのかさっぱりわからない。

まぁどこでも歩けると言えば歩けるのだが。

中高年の5人ほどのパーティがこちらに向かってくるのに出会った。彼らもトレースを見失っていた。

三国岳(959m)へはルートから少しだけ西に入った所にピークがある。

7月に来たばかりで、こんな山にこんなにすぐに再訪することになるとは思いもしなかった。

何だかんだで出発してからすでに2時間が経過している。思ったより時間がかかっていて、今日のコースはそれほど甘くないという気がしてきた。

それでもこのあたりからは少しルートがはっきりしてきた。所々に黄色の「高島トレイル」というテープが巻かれている。

古屋(ふるや)からの道が合流する岩谷峠。

カベヨシ(818m)でおにぎり休憩にした。三国岳から1時間かかっている。

好天だがずっと樹林帯なので日射しは避けられている。それでも気温はやはり高めで、冷えることを想定して少し厚着(ノースリーブメッシュシャツの上に長袖ジップシャツ)で来たので暑い。水分の補給量がいつもより多い。

林道のある地蔵峠まではここから 30 分くらいでいけるのではと思っていたが、結局 45 分ほどかかった。

峠に下りる手前で単独行の男性が登ってくるのとすれ違ったが、この時間(12時過ぎ)にこれからどこへ向かおうというのだろうか。

三国峠への登り口がよくわからなかった。最初、林道をさらに奥の方へ少し行ってしまったが(gps のルートがその位置だった)、三国峠側の斜面から離れるのと、以前に随行で三国峠へ行ってここへ下山した時、確か峠の少し東側に下りたような記憶があったので、戻って少し東へ下ったところ、無事道標を発見した。

ここの登りもなかなかの急登だ。以前に来た時は下りだったのだが、小雨で滑りやすかったと書いている。

途中一カ所少し下って登り返す所があったが(まったく記憶にない)、このあたりのトレースを見失ってしまって、とんでもないヤブに突入してしまった。しかしこのまま突っ切るしかない。

5分ほど格闘して何とかトレースに戻ることができた。こういうロストが一番痛い。

地蔵峠から 40 分ほどで三国峠(776m)の山頂に到着した。山頂なのだがなぜか峠と名づけられている。

そろそろ補給したかったが、人が多くて煩わしいので、写真を撮っただけで眺望も眺めずに早々に下山した。

前回来た時に沢筋を上がってきたクチクボ峠までは 10 分足らずだった。ここでどら焼き休憩。

地図を開いてこの先を考える。すでに午後1時。根来坂峠まではまだまだ距離がある。

この季節の日暮れの速さを考えると、根来坂峠2時というのが百里ヶ岳へ向かうタイムリミットだろうと思った。それを過ぎると下山後の車道で日が暮れてしまうだろう。ヘッドランプは持ってきているけれど、狭い車道の薄暗い道を走るというのは事故に遭う典型的なパターンだ。この道は鯖街道ウルトラマラソンなどで何度か通っているので、そこそこ車が走るということは知っている。

途中で東側に展望の開けた場所があった。東山などの朽木の稜線や、その向こうに比良山系が見えているはず。足元にはこの後で走ることになるであろう県道もちらっと目に入る。

この稜線も部分的にはアップダウンが厳しかった。根来坂峠2時はもはや不可能で、おにゅう峠から車道を下ろうかと思った。

オクスゲノ池では東向きに方向転換するのだが、そのまま北へ行きそうになった。

落ち葉の少ない季節ならもう少しスムーズに歩けるのかも知れないが、それにしてもトレースの不明瞭なコースだ。こんなコースを gps 無しで地図とコンパスだけで迷わずに歩けるような人は天才じゃないかと思った。

このあたりはおそらく歩く人も少ないのだろう、素晴らしい自然が残されていて、こんな美しい光景を独り占めできるのはありがたいことだ。景色や風景にはあまり感動を覚えない私でも、この光景にはさすがに立ち止まって見とれてしまった。

おにゅう峠手前のジャンクションピーク手前の斜面の眺望も素晴らしかった。

一番高いのはおそらく武奈ガ岳。その左側がツルベ岳だと思う。

横に目を向けると根来坂峠下の車道が見える。

おにゅう峠に着いたときはすでに2時半を少し過ぎていた。

このまま車道を下るつもりで走り出したが、思ったより車が多いのに閉口して、根来坂峠までのトレイルに入ることにした。

根来坂峠には午後2時 45 分に到着した。これで鯖街道に合流したことになる。

百里ヶ岳への道を見送って下り始めたが、やはり百里ヶ岳へ向かうべきだったかもという気持ちがふつふつと湧いてきた。体力的にはまだ余裕があったので、問題は時間だけだった。あと1時間早くスタートしていればと思ったが、いささか軽く見過ぎていた。

少しやり残しがあるくらいの方がいいのだと自分に言い聞かせて、足元に気を付けて下った。

鯖街道ウルトラマラソンを最後に走ったのはまだほんの2年前のことなのだが、もう記憶が曖昧になっていた。

このあと車道に出て少し下ってからまた山道に入って、そのまま下まで山道が続いていたように記憶していたのだが、実はもう一度車道に出てから再度山道に入っていた。

これで今日の山道は終了。

小入谷(おにゅうたに)に出る手前で水の流れを二カ所渡らなければならない。最後の最後で足を濡らせたくなかったのだが、二カ所目の最後の二歩で結局濡らすことになってしまった。

ここは「おにゅうだに」と読むのだが、小浜側の「遠敷」も「おにゅう」と読む。県境を隔てて北側と南側で、おなじ発音で字が異なる地名があるというのは不思議な感じだ。

車まではあと 5km くらいだろうか。午後4時に着くかどうかというところだ。もし百里ヶ岳へ行っていたら間違い無く車道で夕暮れになった。

生杉(おいすぎ)の大宮神社。

古屋(ふるや)のあたりは何となく記憶がある。

車に戻ったのは4時ちょっと前だった。約 28km、7時間 40 分だった。

家にメール連絡しようと思ったが、au の携帯は圏外。しかし docomo 回線のスマホは問題無かった。そろそろ MNP で全面的に乗り換えるべきだろうか。

鯖街道ウルトラマラソンではこのあたりの車道は長くて、小入谷から久多まで 17km くらいある。車で走りながら、よくこんな道を走ったものだと自分で感心した。もう二度とやることは無いだろう。

七種山

昨日は登山教室で兵庫県の七種山(なぐさやま)へ行ってきた。今回も行くのはもちろん、山名を聞くのも初めての山。

しかも姫路から播但線に乗り換えて福崎まで行って、さらにタクシーという遠距離行程だった。

二日ほど前までは雨の予報だったけれど、結果的には朝から快晴で、少し暑いくらいの一日だった。

タクシーで金剛城寺旧山門まで行って、ここから歩き始める。

七種川沿いには滝がたくさんあるが、水量が少なくていずれもいささか迫力不足。

40 分ほど登って七種神社へ。

そばの滝見台からは最大の七種滝が眺望できる。

ここから岩場の急登が続く。

所々にきれいな紅葉も。

ちょうど昼頃に七種山山頂(680m)に到着した。680m とは思えないくらい登りがいのある山だ。

北西方面には雪彦山がど〜ん。

山頂直下には大きな割れ目の入ったつなぎ岩。

昼食後は稜線を辿って七種槍へ向かう。

このあたりは岩場が随所にあって要注意だ。滑落事故も何度か発生しているらしい。雨でなくて良かった。

急なアップダウンの繰り返しで時間がかかって、七種槍(577m)に到着したのはもう午後3時に近かった。

ここからもまだ岩場が出てくる。下っている時はわからないけれど、下から見上げると側壁は垂直に近い斜面になっている。

振り返ると七種槍が立派に聳えている。

タクシーの待つ野外センターに下りた時は4時半を過ぎていた。

なかなか登り甲斐のある山だったけれど、個人的に再訪したいかどうかと言うとちょっと微妙だ。いささか遠すぎる。

大文字山

昨日は京都一周トレイルの随行で大文字山へ行ってきた。

もう少しいい天気を予想していたけれど、終日ほぼ小雨の肌寒い一日だった。

行動時間の短い講座なので、朝 10 時に蹴上に集合した。生憎の小雨模様。

まずはねじりまんぼをくぐる。

インクラインのそばには琵琶湖疎水設計者の『田辺朔郎博士の像』。初めて見た。

日向大神宮へ。

天の岩戸に入る。

もう一つの一周トレイルコースと七福思案処で合流。ここからは南禅寺や若王子神社に下る道が分かれているが、歩いたことが無い。

12 時過ぎに大文字山山頂(465m)に到着して昼食。

実は一周トレイルコースは大文字山山頂には至らずに、山頂のすぐ南から鹿ヶ谷を下りている。火床あたりのエリアは公共のハイキングコースには含めないような配慮がなされたというような話を聞いた記憶があるのだが・・・。

と言うことで、昼食後は少し南に戻って鹿ヶ谷を下りる。雨で濡れていて若干滑りやすい。

桜門の滝(ろうもんのたき)。

その後、法然院をちょっと覗いて、哲学の道をたどって銀閣寺道で解散となった。

まだ2時半過ぎなので、私はこれからアフターを楽しむことにした。

目指すコースは以前に一度歩いたことのある、中尾城趾を通って大文字山に至る道。あまり歩かれていない。

かすかな記憶を辿りながら、まずは中尾城趾に到着。

真っ直ぐ進む道と、右上に分かれる分岐が何度かあって、いずれも右上に向かった。真っ直ぐ行くと如意ヶ嶽に行ってしまう可能性があるので。

落ち葉が道を覆っていて踏み跡が不明瞭だが、gps で現在地を確認しながら進んだ。

後半は前回と少し様子が違って、前回よりも少し早めに火床からの道に合流した。

銀閣寺から 40 分少々で今日二度目の大文字山山頂。

下山は途中で一周トレイルコースからはずれて若王子へ向かう。

トレイルコースの分岐には道標があって、若王子神社、若王子墓地、南禅寺への破線が記載されている。

新島襄、八重の墓があるという若王子墓地へ下りようと思った。

少し下ると右に分かれる道があったので、これが若王子神社へ向かう道だろうと思って見送った。

しばらく下ると不明瞭な踏み跡が右に分かれている。道標も何も無かったが、少し下ってみた。荒れているが何とか下れそう。

ほとんど人が歩いていない感じで荒れていたが、コンクリートの道に出た。墓地という雰囲気ではない。

さらに下ったら若王子神社の境内に出た。

境内のそばには「新島襄、八重の墓 20 分」という標識が立っていた。

新島襄や八重にはまったく興味は無いので、また登るというのは一瞬躊躇したけれど、まだ午後4時。せっかくここまで来ているし、今日行っておかなければもう二度と来ることが無いかも知れないと思って、また山道を登って行った。

10 分足らずで墓地のエリアに出て、奥の方に「新島襄、八重の墓」があった。新島襄の墓には新しい立派な花が添えてあった。

あとは下道をひたすら三条に向かう。山が終わったあとに長い下道を歩くのは苦痛でしかない。しかも街中だ。

一瞬、蹴上から地下鉄に乗ろうかという気持ちも浮かんだけれど、まだ時間もあったので、何とか三条まで歩いた。ちょうど午後5時だった。