この冬はスキーに注力している。

一度は諦めた山スキーだが、北海道の山を滑りたいという気持ちはどうしても抑えることができない。

昨年末から週イチのペースで国境高原スノーパークに通ってきたが、いくら練習目的とは言ってもさすがに飽きてきた。

なかなか思ったようには上達できないけれど、やはりここは集中的に滑り込むしかないと感じて、久しぶりに信州のスキー場に出かけることにした。

そうは言っても単に数をこなせば上達するというのものでもないので、一度自分の滑りを自分で見てみることが必要だろうと思った。

仲間と一緒に行けば自分の滑りを撮影してもらうことは簡単なのだけれど、常に単独行動の私の場合はそういうことができない。

いろいろと調べてみると、スキーなどの動画を撮影してくれるサービスがあることを知った。

長野のいくつかのスキー場で、予約した日時に撮影してくれる。動画データはネットでダウンロードするものや SD カードで受け取る方法などがある。30 分で 3000 円程度なので、さほど高額ではない。

しかしさらに調べてみると、ゲレンデにビデオカメラが設置されていて、スマホで操作して撮影する「ゲレロク」というサービスがあることを知った。無料で利用できる。

信州エリアだと菅平と野沢温泉に設置されている。それならということで、行先を菅平に決めた。天気予報を見て、2/18 から 22 までの4日間にした。

2/17 の夕方に家を出た。平日なので高速の深夜割引を使うために SA か PA で夜を過ごすことにした。

この日は北陸地方はかなりの荒天で、米原から関ヶ原のあたりは吹雪状態だったが、養老を越えたあたりからは回復して、この日は辰野の PA で夜を明かした。

予定通り8時くらいにスキー場の駐車場に到着して、リフト運行開始の8時半ちょっと前にゲレンデに出た。予報通りの快晴。

この写真は最終日の夕方に日の出ゲレンデの下から撮ったもの。

ゲレンデの上からは北アルプスの絶景が望めた。白馬などの後立山方面。

こちらは根子岳(左、ねこだけ)と四阿山(右、あずまやま)。

根子岳の麓も菅平スキー場のエリアで、ここから根子岳へは半日行程で山スキーが楽しめる。実は後半には行ってみようかと考えていて、シールなども用意してきたが、結局は行かなかった。

菅平スキー場は初めてだ。信州のスキー場に来るのは本当に久しぶりで、ここ 10 年以上は来ていない。

このところ国境やびわ湖バレイなどの小さなスキー場しか行っていないので、最初は大きくて楽しかったが、ゴンドラなどは無くて、何キロもあるようなロングコースは無い。

ラッキーだったのは、上田市が観光事業に補助金を出しているようで、その恩恵でリフト券が割引価格になっていて、シニア2日券が通常 7000 円のところが 5000 円になっていた。駐車場はタダなので、一日あたりわずか 2500 円。

さて目的のゲレロクだが、設置されている場所に行ってみたところ、かなりの傾斜のコブ斜面で、これは到底ムリと思った。下りるだけなら下りられないことはないと思うけれど、それを撮影しても練習のためのフォームチェックにはならない。あっさり諦めた。

この日は4時頃まで滑って、上田市方向に 20 分ほど走ったところの「ふれあいさなだ館」という温泉に行った。

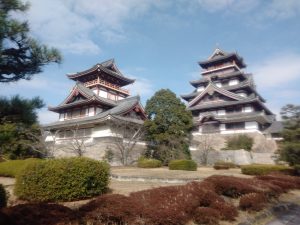

このあたりは上田市真田町という地区で、真田幸村と関連があるもよう。スキー場の最上部にも真田幸村の看板が立っていた。

その後、近くの西友で食材を調達して、公園の駐車場で一人宴会にした。

その後の3日間もまったく同じパターンで練習に励んだ。おかげでゲレンデの滑りに関しては以前のレベルくらいまでは戻ってきたかなと思う。まぁもともと大したレベルではないのだけれど。

最終日は温泉に入ってから一路家に向かって車を走らせた。最後は時間調整のために京滋バイパスをゆっくり走って、午前0時01分に久御山淀 IC を出て深夜割引をゲットした。

そろそろ本来の目的の山スキーにも行ってみたいところだが、2年前に準備不足で失敗した経験があるので、次は白馬へ行って滑りを撮ってもらって、もう少しゲレンデ練習をやってから山デビューしようと思う。